बीसवीं सदी और आज के हिन्दी सिनेमा में दलित नायक

हिंदुस्तान की महाकाव्य परम्परा में नायक के लिए लक्षण होते थे। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार “महाकाव्य का नायक कुलीन, क्षत्रिय या देवता होना चाहिए”। जाति और देवत्व का भाव समय के साथ आधुनिक साहित्य में तो खत्म हो गया, लेकिन समाज से यह भाव नहीं गया। भारतीय समाज को देखें तो, अमूमन “नायक के लिए आदरभाव जातीय संस्कारों से प्रेरित होते हैं।” [1]

महाराष्ट्र और दक्षिण प्रांतों में दलित सरोकार नेतृत्व और सामाजिक आन्दोलनों के चलते वहाँ की सामाजिक समझ में परिवर्तन आया। साथ ही दलित समाज में अपने नायकों के प्रति जागरूकता और आत्मसम्मान का भाव विकसित हुआ। लेकिन हिन्दी पट्टी और उससे लगे क्षेत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि को देखें तो यहाँ सामाजिक न्याय के आन्दोलनों का प्रभाव तो पड़ा, लेकिन उसे कायम रखने में उतना कामयाब नहीं हो सका।

जिस कारण इधर के कई दलित भी ब्राह्मणवाद की चपेट में आए हुए हैं। आंबेडकर को भी मानेंगे, पंडित से पूजा भी कराएंगे। इस दोहरी मानसिकता के कारण ही दलित आन्दोलन कमजोर हुआ है। इसलिए भी पिछड़े /दलितों ने अपने नायकों से ज्यादा सवर्ण जाति के नायकों को अपने दिलों में स्थान दिया है। या यूँ कहें की उन्हें बड़ा नायक बनाने में सहयोग दिया। इसमें कोई संदेह नही की नायकों की जाति मायने नही रखती है। लेकिन स्वीकार्यता के पीछे जातीय मानसिकता हो तो सवाल पैदा होगा हीं। जो भी हुआ जागरूकता और नेतृत्व के अभाव में हुआ।

“देखा जाए तो ऊँचे जाति के कहे जाने वाला तबका किसी बहुजन नायक की तस्वीरों को अपने घर में जगह नहीं देता है।” [2]

दलित नायकों के योगदान को साजिशन और पारम्परिक जातीय दम्भ की मानसिकता के कारण समाज का उच्च तबका कम करके आंकता है। ऊंची जाति के सभी लोग तो नही, लेकिन ज्यादातर उच्च वर्ग किसी दलित को नायक मानता भी है तो, उसमें छलावा अधिक होता है। नहीं तो अपने रंग में रंगकर स्वीकार करता है। जाति की मानसिकता से ग्रसित हमारा समाज, बिना किसी द्विज ठप्पे के किसी दलित नायक को स्वीकर नहीं करता है। नायक के प्रति कुलीनता बोध, उसी पुरानी महाकाव्य की परम्परा के समान, समाज में मौजूद है। जिस प्रकार तमाम आधुनिक बोध के बाद भी अंधविश्वास, कर्मकांड और ब्राह्मणवाद हमारे समाज का अहम हिस्सा है।

90 के दशक से व्यवसायिक/फार्मूला सिनेमा का उठान होता है, जो 90 से 20 के दशक में और भी रफ्तार पकड़ता है। यह दौर सलमान, अक्षय, रवीना, माधुरी शाहरुख, गोविंदा, करिश्मा का है। इन्हीं के साथ-साथ करण जौहर, डेविड धवन, सुभाष घई, यश चोपड़ा, सूरज बड़जात्या जैसे व्यवसायिक सिनेमा के सफल निर्देशकों का भी है। भूमंडलीकरण की वजह से सिनेमा के व्यवसाय को काफी मदद मिली। इसकी वजह से फिल्मों का बाजार बढ़ जाता है।

धीरे-धीरे मल्टीप्लेक्स का दौर आता है। जिसमें पीवीआर, m2k, सिनेपोलिस जैसे इलीट किस्म के सिनेमाघर आ जाते हैं। ये सिनेमाघर मध्यमवर्गीय समाज को अभिजात्यता का बोध कराता है। सामाजिक न्याय की समझ से दूर मध्यमवर्ग, उपभोक्तावादी बाजार की चपेट में उलझ कर रह जाता है। दलित/आदिवासी समाज का उच्च मध्यम वर्ग/मध्यम वर्ग जो जनसंख्या अनुपात में सवर्णों की तुलना में काफी कम है। एक सर्वे के मुताबिक देश की कुल संपत्ति का 41% सवर्ण समाज के पास है, अनुसूचित जाति के पास 7.6% और जनजाति के पास 6.8% है। [3]

आत्म केंद्रित मध्यमवर्ग का उपभोक्तावादी चरित्र, बाजार के लिए उपयोगी साबित होता है। इसके बाद फिल्मों में मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग छा जाता है और इनको केंद्र में रखकर ज्यादातर फ़िल्में बनाई जाने लगती हैं।

यह भी पढ़ें – पुलिसिया दमन के पीछे है, दलितों का दोयम दर्जा

पवन कुमार वर्मा की अनुवादित किताब “भारत के मध्य वर्ग की अजीब दास्तान” में लिखा है:- “मध्यवर्गीय भारतीय ‘आधुनिकता’ के उत्साही समर्थक रहे हैं। लेकिन, उनमें परम्परा के प्रति ही नहीं, परम्परानिष्ठा के प्रति भी निरंतर आकर्षण रहा है।”[4]

धर्म की तरह जाति भी परम्परानिष्ठा के संस्कारिक रूप से आधुनिक भारत के सामाजिक मन में मौजूद है। इसलिए भी, व्यवसायिक फिल्मों के ज्यादातर नायक सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। व्यवसायिकता फिल्म का मुख्य उद्देश्य है। ऐसी स्थिति में हम फिल्मों से बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन की कामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन समाज के नजरिए को बदलने में जिस तरह से फैशन ने अपनी भूमिका ने निभाई है, वह भारतीय संस्कृति को ग्लोबल बनाता है। फिल्मी कलाकारों के प्रभाव से, कपड़े-पहनावे को लेकर समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन निःसंदेह आया है। बदलाव का बाह्य संस्कार तो स्वीकार किया गया, लेकिन समाज की बनावट का आंतरिक संस्कार बहुत कम स्वीकार हुआ है। जहाँ फिल्मों के नायकों के नाम का टाइटल अक्सर समाज के ऊंचे तबके का होना ऐसा प्रतिबिंबित करता है की सिनेमा का अभी एक बड़ा हिस्सा समाज के निम्न तबके को उस पारिवारिक, एक्शन, रोमांटिक फिल्मों के केंद्र में अक्सर नहीं देखता है।

चूँकीं बाजार में सवर्णों के पूँजी का प्रभुत्व है। तो ऐसे में किसी दलित के नायक बनने की संभावना बहुत कम होगी। कुछ फिल्मों का उदाहरण लें जिनमें फिल्म दबंग में सलमान का चुलबुल पांडे, अक्षय का राउडी राठौर, 1993 में आई फिल्म क्षत्रिय जैसी नायक प्रधान फिल्में, जातीय अभिमान को तो दिखाती हीं है, साथ ही जातिवाद की परम्परागत मानसिकता का महिमामंडित करके, उसके नायक का प्रचार प्रसार करती है।

हिन्दी सिनेमा में दलित समाज के नायकों की स्थिति उसी तरह है जैसे हमारे इतिहास में दलित नायकों की स्थिति है। वह मौजूद तो है, लेकिन सर्वस्वीकृती और प्रसिद्धि नहीं है। ऐसे में सिनेमा कैसे अछूता रह सकता है जहाँ पूंजी की शक्ति सवर्ण समाज के हाथ में है।

बड़े-बड़े व्यवसायों में आज भी दलितों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। तभी तो दलित समाज को परनिर्भर होना पड़ता है कि, कोई प्रगतिशील निर्देशक जो सवर्ण समाज से हीं क्यों न आता हो, वो आए और हम पर फिल्म बनाएं। लोगों ने बनाई भी हैं -शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन, प्रकाश झा का आरक्षण आदि। निःसंदेह यह कोशिश सराहनीय और प्रेरणा स्रोत है। जिसप्रकार स्त्री का सशक्तिकरण, पुरुषों की भागीदारी और सहयोग से मजबूत बनेगा। कुछ उसी तरह जाति का पूर्वाग्रह बड़ी जातीयों के सहयोग से कम होता जाएगा।

पूंजी की ताकत दलित समाज के पास नहीं है। अभी रोजी-रोटी और सामाजिक न्याय के मामलों में ही फंसा हुआ है। इसलिए एक्टिंग, निर्देशक, पटकथा लेखन, कोरियोग्राफर आदि विधाओं तक दलित समाज की पहुंच सवर्णों के अनुपात में काफी कम है। इसलिए जो हाल समाज में है वही हाल सिनेमा में, प्रतिनिधित्व दोनों जगह कम है।

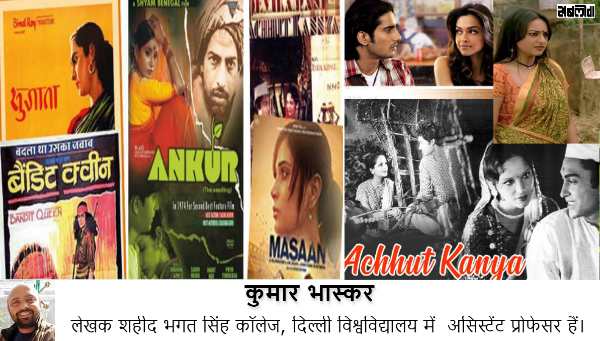

समानांतर सिनेमा का एक दौर, जो 50 के दशक में बंगाल से होकर मुख्यधारा की हिन्दी सिनेमा में आया। जहाँ “सत्यजीत रे, मृणाल सेन, बिमल रॉय, गुरुदत्त से लेकर गुलजार, श्याम बेनेगल, मनी कॉल, गोविंद निहलानी, मीरा नायर, दीपा मेहता जैसे निर्देशकों की वजह से मुद्दे और नायक की परिभाषा बदली।”[5]

उधर बाजार की सत्ता द्विज नियंत्रित होने के कारण, सामंती मानसिकता वाले पुरुषों के आधिपत्य में स्त्री आइटम गर्ल और हीरो की सहगामिनी बनकर रह गई। इधर दलित उपेक्षित रह गया।

भारतीय सिनेमा की समझ को देखें तो, हिन्दी सिनेमा की तुलना में हॉलीवुड फिल्म ने चरित्र, लेखन, इतिहास आदि पर ज्यादा संजीदगी से काम किया है। कहीं न कहीं यह अमेरिकी समाज के बदलावों को भी प्रतिबिंबित करता है। यही वजह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट एक नायक की तरह बराक ओबामा बन पाते हैं। काले लोगों के जीवन पर आधारित, संघर्ष और सच्ची घटनाओं का हॉलीवुड फिल्मों में भरमार है। यहाँ काले नायक किसी भी गोरे नायक से कम नहीं। सामाजिक न्याय की इच्छाशक्ति साफ-साफ झलकती है। जिसमें कुछ कमियां हो भी तो, नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि संभावना बहुत है।

अश्वेत लोगों को केंद्र में रखकर बनी कुछ पॉपुलर सुपर हीरो की फिल्में जिनमें- कैटवुमन 2004, हैनकॉक 2008, ब्लेड 1998 -2004, स्टोर्म का चरित्र फ़िल्म एक्स मैन 2000-2014, ब्लैक पैंथर 2019 (सबसे प्रसिद्ध अश्वेत सुपर हीरो). इन फिल्मों के अश्वेत किरदार वहाँ की फिल्मों में 21वीं सदी के सुपर हीरो हैं। इसमें कोई दो राय नहीं की श्वेत सुपर हीरो सुपरमैन, स्पाइडर मैन, बैटमैन इत्यादि की प्रसिद्धि ज्यादा है। इसके बावजूद नजरिया मायने रखता है और इसी नजरिए में महिला सुपर हीरो ‘वंडर वुमन’, ‘सुपर गर्ल’, ‘स्टॉर्म’ इत्यादि के किरदार भी नजर आते हैं। यह बदलाव का नजरिया हीं है, जिसकी वजह से बाजार में ‘ब्लैक सुपर हीरो’ और ‘महिला सुपर हीरो’ की स्वीकृति और प्रसिद्धि बढ़ी है।

20 के दशक में काले लोगों को केंद्र में रखकर कई सुपर हीरो फिल्म बन चुकी थी। इसके अलावा काले लोगों को केंद्र में रखकर कई बेहतरीन हिट फिल्में जिनमें -‘रेस’ 2016 जो जेसी ओवेंस की जिंदगी पर आधारित थी, ‘रिमेंबर द टाइटंस’ एक ब्लैक फुटबॉल कोच की जिंदगी पर आधारित, ‘अली’ 2001, ‘ट्वेल्व ईयर ए स्लेव’ 2013, साल 2015 में आई फ़िल्म “द मैन हू न्यू इनफिनिटी” जो भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म में एक भारतीय के साथ नस्लीय पूर्वाग्रह का वह रूप दिखाई पड़ता है जो अश्वेतों के समान है। एक श्वेत प्रोफेसर हार्डी की वजह से रामानुजन उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं, जिसे आज हमसब जानते हैं।

ऐसी कई हॉलीवुड की फिल्में हैं, जिनकी तुलना हिन्दी फिल्मों के गिने-चुने दलित केंद्रित फिल्मों से की जा सकती है। इन फिल्मों की स्वीकार्यता सिर्फ काले लोगों के बीच नहीं अपितु अमेरिका में रह रहे कई श्वेत लोगों के बीच भी उतनी ही प्रसिद्धि के साथ प्रिय है। इसलिए भी, जब जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक अश्वेत की मई 2020 में, श्वेत पुलिसवालों की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो उसके समर्थन में अमेरिका के हर रंग के लोग एक साथ खड़े नजर आते हैं। अमेरिका के इतिहास में अश्वेत आन्दोलनों के अलावा, श्वेत लोगों का अश्वेतों के लिए समर्थन, राजनैतिक इच्छाशक्ति और शिक्षा-दीक्षा इन सब की वजह से जो मानसिकता बदली है। कुछ कमियों के बावजूद उस बदली मानसिकता का प्रतिबिंब, सिनेमा और समाज का एकदूसरे की जवाबदेही में दिखता है।

यह भी पढ़ें – दलित रंगमंच पर गुस्सा क्यों

हमारे यहाँ जो भी दलित केंद्रित फिल्में इस दौर में बनी हैं या तो उसमें से कई किरदार फिल्म की कहानी का एक हिस्सा मात्र है या किसी घटना पर केंद्रित हैं, नहीं तो गौण रूप से मौजूद हैं। लेकिन अगर हम प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो दलित किरदारों का वह प्रभाव उस तरह से देखने को नहीं मिलता है, जो कि काले लोगों पर केंद्रित सिनेमा में देखने को मिलता है। जबकि अश्वेत लोगों को कायदे से बहुत सारे अधिकार जिसमें से वोट देने का अधिकार भी है 70 के दशक के आसपास मिला। जबकि हिंदुस्तान 1947 में आजाद हो गया और 1950 में हमारा गणतंत्र भी लागू हो गया। बराबरी का, दलितों से बाद मिले अधिकार के बावजूद काले लोग सामाजिक न्याय में हिंदुस्तान की तुलना में काफी आगे रहे, जबकि हमारे यहाँ सवर्ण मानसिकता की बाधा के वजह से सामाजिक न्याय का प्रीतिनिधित्व रेंग-रेंग कर बढ़ रहा है। दूसरी ओर सवर्ण समाज का जाति की मानसिकता, जो पढ़-लिख कर भी नहीं बदली। कुछ प्रतिशत बदली भी है तो उसका प्रतिशत अंतरजातीय विवाह के मामले में और भी घट जाती है।

सन 2000 से हिन्दी सिनेमा की गिनी चुनी फिल्में हीं है, जिनको दलित संदर्भों में देखा जा सकता है। जिसमें से कुछ प्रमुख फिल्में- ‘समर’1998, ‘बवंडर’ 2000, ‘डॉ बाबासाहेब आंबेडकर’ 2000, ‘आर्टिकल 15’ 2019, ‘आरक्षण’ 2011, ‘धड़क’ 2018, ‘मांझी द माउंटेन मैन’ 2015, ‘शूद्र -द राइजिंग’ 2012, ‘मसान’ 2015, पिछले 20 सालों की यह प्रसिद्ध फिल्में है। “जबकि अमूमन हर साल 200 से ज्यादा हिन्दी फिल्में रिलीज होती हैं। साल 2017 में तो 364 फिल्में हिन्दी फिल्में रिलीज हुई थी।” [6]

लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म 1994 में आई फिल्म ‘बैंडिट क्वीन’ की तरह प्रसिद्धि नहीं पा सकी। वैसे तो उस फिल्म को काफी विवादों की वजह से कई तरह के बैन को भी झेलना पड़ा था। इसके बावजूद वह फिल्म एक मील का पत्थर है। उसकी तुलना में आर्टिकल 15, आरक्षण और मांझी द माउंटेन मैन ने थोड़ा बहुत कमाल तो किया है। लेकिन नायक के नजरिए से इसमें “मांझी द माउंटेन मैन” ही मजबूत है। ‘आर्टिकल 15’ घटना केंद्रित फिल्म है। फ़िल्म आरक्षण में सैफ अली खान द्वारा अभिनीत दलित किरदार थोड़ा उभर हुआ तो है, उसकी वजह सैफ अली खान जैसे बड़े एक्टर का होना है। इसके अलावा श्याम बेनेगल की ‘समर’, राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार से सम्मानित हुई थी।

इतना तो साफ-साफ मालूम होता है कि, हिन्दी सिनेमा में दलित नायकों की उपस्थिति फिल्मों में ना के बराबर हैं। एक बात स्पष्ट करना जरूरी है की हिन्दी सिनेमा के दलित नायक से तात्पर्य, किसी दलित जाति के कलाकार से नही अपितु किसी भी जाति के कलाकारों द्वारा निभाए गये, दलित चरित्र से है।

इन स्थितियों में नायक का सवाल पूछना ही गैर वाजिब लगता है। जो हाल सत्ता, पूंजी और समाज का है, ऐसे में हिन्दी फिल्मों में दलित नायकों की संभावना अभी धुंधली नजर आती है। बड़ी बात तो यह भी है की जब तक मेन स्ट्रीम सिनेमा के पॉपुलर हीरो-हीरोइन के माध्यम से दलित किरदारों को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब तक छिटपुट किरदारों से वह प्रसिद्धि और प्रभाव हासिल नहीं हो पाएगा। सिनेमा की कोशिशों से प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, तो दलित नायकों को लेकर सामाजिक स्वीकृति कि कुछ संभावना तो बनेगी। 21वीं सदी का हिन्दी सिनेमा उर्फ बॉलीवुड रिस्क लेने से डरता है। वह सच को दिखाने से थोड़ा परहेज करता है।

कुछ प्रोड्यूसर और निर्देशकों ने रिस्क लिया जिसकी वजह से स्त्री का पक्ष, सम्बन्धों और सेक्सुअलिटी को लेकर, सिनेमा बदला है। इसकी वजह सोशल डिस्कोर्स भी रहा है। लेकिन डिस्कोर्स के जातीय पहलू को स्पेस काफी कम मिला है। हिन्दी सिनेमा में विदेशी फिल्मों के प्रभाव और मौलिकता से बनी फिल्में भी देखने को मिलती है। लेकिन जाति का सवाल सिर्फ हिंदुस्तान का सवाल है, इसलिए कुछ अपवादों को छोड़कर ज्यादातर बॉलीवुड सिनेमा किरदारों में परम्परागत रवैया ही अपनाता है। हिन्दी सिनेमा के प्रसिद्ध नायकों के माध्यम से निम्न जाति के चरित्रों को निभाने के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। इससे जातीय समानता का समन्वयात्मक रूप सामने आएगा। उदाहरण स्वरूप- साल 2018 में आई रजनीकांत अभिनीत, तमिल फिल्म ‘काला’ से मेगा स्टार और जाति के सवाल को एकसाथ देखा जा सकता है।

सिर्फ समानांतर और संजीदा फिल्मों के भरोसे, निम्न जाति के चरित्रों को उभारने से बात नहीं बनेगी। हिन्दी सिनेमा के मसाला और फार्मूला फिल्में, वहाँ भी निम्न जाति के चरित्रों को उभार मिलने से, पॉपुलर कल्चर की संस्कृति में उपस्थिति, सम्मान और स्वाभिमान का पॉपुलर फॉर्मूला गढ़ेगा। साल 2009 में इरफान खान अभिनीत फिल्म ‘बिल्लू बारबर’ इसी सरीखे की मसाला फ़िल्म थी।

सिनेमा, समाज की दशा तो नहीं बदल सकता, लेकिन दिशा देने का काम तो कर ही सकता है। चाहे वह कभी यथार्थवादी हो या कभी काल्पनिक। यथार्थवादी सिनेमा ने तो अपना काम कुछ हद तक निभाने में कामयाब रहा है लेकिन व्यवसायिक सिनेमा (मसाला और फार्मूला सिनेमा), जहाँ पर्दे पर कुछ भी संभव है। वहाँ फिलहाल जाति की परम्परागत धारणा, को बदलने का सरोकार नजर नही आता है।

संदर्भ:-

[1] हिन्दी फिल्मों में इन कारणों से नायक नहीं होते दलित, आदिवासी और पिछड़े, कुमार भास्कर, फारवर्ड प्रेस।

[2] वही

[3] द वायर

[4] भारत के मध्य वर्ग की अजीब दास्तान, पवन कुमार वर्मा, अनुवाद- अभय कुमार दुबे, राजकमल प्रकाशन।

[5] हिन्दी फिल्मों में इन कारणों से नायक नहीं होते दलित, आदिवासी और पिछड़े, कुमार भास्कर, फारवर्ड प्रेस।

[6] विकिपीडिया

.