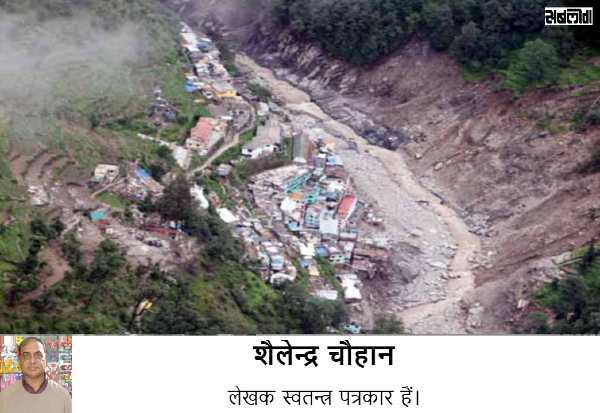

सावधानी और सतर्कता से ही बचाव है

अंग्रेजी में कहावत है ‘प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर’ यानि इलाज से रोकथाम बेहतर है। लेकिन हमारे तंत्र में रोकथाम का कंसेप्ट हर जगह गौण है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो, मानवजनित आपदा हो, दुर्घटनाएं हों, स्वास्थ्य का मसला हो, अपराध हो, सामाजिक विसंगतियां हों या सिस्टम की खामियां हों। हर समय कुछ अपघट होने पर ही मशीनरी हरकत में आती है। पहले से रोकथाम के लिए पूर्वानुभवों के आधार पर शोध, योजना और मॉनीटरिंग की रणनीति अधिकांशत: अनावश्यक मानी जाती है और उसे बहुत हल्के में लिया जाता है।

यह हमारी औपनिवेशिक विरासत है जिसे हम सात दशकों से खुशी खुशी ढो रहे हैं। इससे सत्ता सदैव फायदे में रहती है। इसीलिए इस अनीति में परिवर्तन नहीं किया जाता है। हालांकि प्रत्येक प्राकृतिक आपदा का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है लेकिन अतीत के अनुभव और घटनाओं की जानकारी होती है जिससे आने वाली विपदाओं से सावधान रहा जा सकता है, मॉनीटरिंग की जा सकती है। असल में आपदा के मूल में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं।

उत्तराखण्ड के संदर्भ में देखें तो वनों का सतत विनाश, अंधाधुंध निर्माण कार्य यथा बांध, सड़क, उद्योग और आवासीय निर्माण आदि। चूंकि हिमालय एक अस्थिर पर्वत है। इसके नीचे की टेक्टॉनिक प्लेटें स्थिर नहीं हैं, खिसकती रहती हैं। यदाकदा वे आपस में टकराती हैं और भूगर्भीय हलचल को जन्म देती हैं। इसके अलावा कार्बन डाई आक्साइड तथा कार्बन मोनोक्साईड के वैश्विक उत्सर्जन के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, के परिणामस्वरूप ग्लेशियर पिघलने एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं की संभावना निरंतर बनी रहती है।

यह भी पढ़ें – ईश्वर, प्रकृति हम और हमारे उत्तरदायित्व

ग्लेशियर जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे मौरेन छोड़ जाते हैं जिसमें बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं। जिनसे सचेत रहना आवश्यक होता है। इनके करीब बनती झीलें भी जिन्हें हिमोढ़ कहा जाता है खतरे का कारण बन सकती हैं। इन स्थितियों की मॉनीटरिंग भी आवश्यक है जिसके लिए आधुनिक उपकरण आज उपलब्ध हैं। जिससे पहले से रोकथाम की कोशिशें भी संभव हो सकती हैं ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाये जा सकें। लेकिन एक दूरदृष्टि की जरूरत है।

सोचिए यह कैसी विडंबना है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में प्राकृतिक आपदा उस गाँव के पास आई, जहाँ की महिलाएं एक समय पर्यावरण को बचाने के लिए कुल्हाड़ियों के आगे खड़ी हो गयी थीं। रैणी गाँव भारत की चीन से लगती सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। रैणी गाँव की महिलाओं ने ही चिपको आन्दोलन चलाया था। लेकिन पर्यावरण बचाने के लिए लड़ने वाले रैणी गाँव को आज बिगड़ते पर्यावरण की ही मार झेलनी पड़ी। सबसे ज्यादा नुकसान रैणी गाँव में हुआ।

70 के दशक में रैणी गाँव में ही दुनिया का सबसे अनूठा पर्यावरण आन्दोलन शुरू हुआ था। पेड़ काटने के सरकारी आदेश के खिलाफ रैणी गाँव की महिलाओं ने जबर्दस्त मोर्चा खोल दिया था। जब लकड़ी के ठेकेदार कुल्हाड़ियों के साथ रैणी गाँव पहुंचे तो रैणी गाँव की महिलाएं जान की परवाह किए बिना पेड़ों से चिपक गयी थीं। 1925 में चमोली जिले के लाता गाँव के एक मरछिया परिवार में नारायण सिंह के घर में चिपको आन्दोलन की प्रणेता स्व. गौरा देवी का जन्म हुआ था।

यह भी पढ़ें- जनान्दोलन और महिलाओं की भागीदारी

चिपको आन्दोलन, जिसने विश्वव्यापी पटल पर धूम मचाई, पर्वतीय लोगों की मंशा और इच्छाशक्ति का आयाम बना, विश्व के लोगों ने अनुसरण किया, लेकिन अपने ही लोगों ने भुला दिया। एक क्रांतिकारी घटना, जिसकी याद में देश भर में चर्चा, गोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित होने चाहिए थे, अफसोस! किसी को सुध तक नहीं रही। ‘पहले हमें काटो, फिर जंगल’ के नारे के साथ 26 मार्च, 1974 को शुरू हुआ यह आन्दोलन उस वक्त जनमानस की आवाज बन गया था। गौरा देवी जंगलों से अपना रिश्ता बताते हुये कहतीं थीं कि “जंगल हमारे मैत (मायका) हैं”। समय समय पर गौरादेवी को राष्ट्रीय सम्मान देने की बात उठती रही है पर आज गौरा देवी का असली और सच्चा सम्मान उनके द्वारा चलाये गए अभियान को आगे ले जाने, जन जन का आन्दोलन बनाने एवं समृद्ध और सक्रिय करने में है‘।

विगत में उत्तराखंड में वनों का जबरदस्त विनाश हुआ है और अब भी हो रहा है। पेड़ कट रहे हैं पर कोई भी सक्रिय और ध्यान खींचने वाला आन्दोलन अब वहाँ नहीं है। अलकनन्दा में 1970 में प्रलंयकारी बाढ़ आई, जिससे यहाँ के लोगों में बाढ़ के कारण और उसके उपाय के प्रति जागरूकता बनी और इस कार्य के लिये प्रख्यात पर्यावरणविद श्री चण्डी प्रसाद भट्ट ने पहल की। भारत-चीन युद्ध के बाद भारत सरकार को चमोली की सुध आई और यहाँ पर सैनिकों के लिये सुगम मार्ग बनाने के लिये पेड़ों का कटान शुरु हुआ। जिससे बाढ़ से प्रभावित लोगों में संवेदनशील पहाड़ों के प्रति चेतना जागी।

इसी चेतना का प्रतिफल था, हर गाँव में महिला मंगल दलों की स्थापना, गौरा देवी को रैंणी गाँव की महिला मंगल दल का अध्यक्ष चुना गया। गौरा देवी पेड़ों के कटान को रोकने के साथ ही वृक्षारोपण के कार्यों में भी संलग्न रहीं, उन्होंने ऐसे कई कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। आकाशवाणी नजीबाबाद के ग्रामीण कार्यक्रमों की सलाहकार समिति की भी वह सदस्य थी। सीमित ग्रामीण दायरे में जीवनयापन करने के बावजूद भी वह दूर की समझ रखती थीं। उनके विचार जनहितकारी थे जिसमें पर्यावरण की रक्षा का भाव निहित था, नारी उत्थान और सामाजिक जागरण के प्रति उनकी विशेष रुचि थी।

आज पूरे देश की सोचनीय स्थिति है। सब जगह सुनियोजित तरीके से जंगलों का विनाश किया जा रहा है और सरकार की भी उसमें मौन और कहीं मुखर सहमति है। आदिवासी क्षेत्र इसके निशाने पर हैं और उनके पुनर्वास तथा जीवनयापन, रोजगार की बाबत सोचने की किसी को फुरसत नहीं है। कमाई के आगे पर्यावरण संरक्षण का महत्व गौण होता जा रहा है। हालांकि बातें बहुत होती हैं। राजनीतिक हल्कों में पर्यावरण की बात करने वालों को विकास विरोधी माना जाता है। आपदा आने के बाद एक रूटीन सक्रियता अवश्य दिखती है। कुछ दिनों बाद सब सामान्य हो जाता है।

यह भी पढ़ें – किसान बिल नहीं, बाढ़ से परेशान है

विडंबना यह कि इस देश में जब लोग बाढ़ में डूब रहे होते हैं, भूकंप के मलबे में दब कर छटपटाते हैं या फिर ताकतवर तूफान से जूझ रहे होते हैं, तब दिल्ली में फाइलें सवाल पूछ रही होती हैं कि आपदा प्रबन्धन किसका दायित्व है? कैबिनेट सचिवालय? जो हर मर्ज की दवा है। गृह मंत्रालय? जिसके पास दर्जनों दर्द हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री? जो केन्द्र के भरोसे है। या फिर नवगठित राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण? जिसे अभी तक सिर्फ ज्ञान देने और विज्ञापन करने का काम मिला है।

एक प्राधिकरण सिर्फ 65 करोड़ रुपये के सालाना बजट में कर भी क्या सकता है। जिस देश में हर पाँच साल में बाढ़ 75 लाख हेक्टेयर जमीन और करीब 1600 जानें लील जाती हो, पिछले 270 वर्षो में जिस भारतीय उपमहाद्वीप ने दुनिया में आए 23 सबसे बड़े समुद्री तूफानों में से 21 की मार झेली हो और ये तूफान भारत में छह लाख जानें लेकर शांत हुए हों, जिस मुल्क की 59 फीसदी जमीन कभी भी थरथरा सकती हो और पिछले 18 सालों में आए छह बड़े भूकम्पों में जहाँ 24 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हों, वहाँ आपदा प्रबन्धन तंत्र का कोई माई-बाप न होना सही मायने में आपराधिक लापरवाही है।

यह भी पढ़ें – बाढ़ और जल प्रबन्धन

उल्लेखनीय है कि सुनामी के बाद जो राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण बनाया गया था, उसका मकसद और कार्य क्या है यही अभी तय नहीं हो सका है। सालाना पाँच हजार करोड़ से ज्यादा की आर्थिक क्षति का कारण बनने वाली आपदाओं से जूझने के लिए इसे साल में सिर्फ 65 करोड़ रुपये मिलते हैं। भारत में लोगों को आपदा से बचाना या तत्काल राहत देना किसकी जिम्मेदारी है?..हमें नहीं मालूम! हमारी छोड़िए..छह दशकों से सरकार भी इसी यक्ष प्रश्न से जूझ रही है।

दरअसल आपदा प्रबन्धन तंत्र की सबसे बड़ी आपदा यह है कि लोगों को कुदरती कहर से बचाने की जिम्मेदारी अनेक की है और किसी एक की नहीं। संवेदनशील क्षेत्रों पर अग्रिम नजर रखने और आपदापूर्व बचाव की तैयारी करना भी आपदा प्रबन्धन का ही हिस्सा होता है जिसपर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। आपदाएं आती हैं, बचाव दल पहुंचते हैं। राहत कार्य होते हैं, पुनर्वास की घोषणाएं होती हैं। फिर हम सब भूल जाते हैं। फिर विकास होने लगता है और पर्यावरण की चिंताएं हाशिए पर आ जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में ऊपर वाला ही मालिक है।

.