फन्तासी का विराट सागर ‘अँधेरे में’

जिन्दगी के…/ कमरों में अँधेरे/ लगाता है चक्कर/ कोई एक लगातार ‘कोई एक’, है कौन? उसकी पहचान कैसे हो पाए, क्योंकि, आवाज पैरों की देती है सुनाई/ बार-बार —-बार-बार/ वह नहीं दीखता… नहीं ही दीखता/ किन्तु, वह रहा घूम….’ ‘मैं’ विचलित है, व्यथित है—, यही है प्रारम्भ, मुक्तिबोध की कालजयी लम्बी कविता, ‘अँधेरे में’, का।

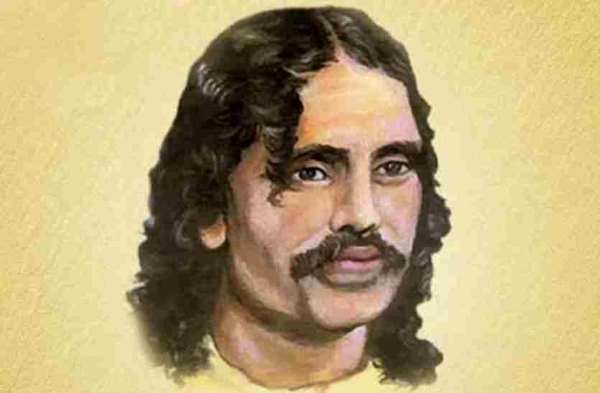

इस कविता का शुरू में शीर्षक था, ‘आशंका के द्वीप: अँधेरे में’, बाद में नाम रह गया, ‘अँधेरे में’। गजानन माधव मुक्तिबोध की यह कविता फैण्टेसी का एक विराट सागर है। इसमें स्वप्न, कल्पना, परा कल्पना की अनेक तरंगें हैं, घूर्णन हैं। इस कविता में व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की ‘खोई हुई परम अभिव्यक्ति’ की खोज की त्रासद यात्राएं हैं, संघर्षों और मन:स्थितियों के बनते बिगड़ते चक्रव्यूहों की समानान्तर और परस्पर विरोधी टकराहटें हैं। तंत्र के भीतर, समाज के बीच और व्यक्ति के अन्तरविरोधों का महा आख्यान है यह कविता।

देखा जाए तो कवि के जीवन को तोड़ रही, मनोबल को ध्वस्त कर रही स्थितियों के विरुद्ध सबकुछ दांव पर न्योछावर कर देने जैसी प्रतिक्रिया है, ‘अँधेरे में’। कवि टूट रहा है, अपने को असहाय पा रहा है, समाज के कथित उच्च मन को लोलुप, दयनीय, नपुंसक देख रहा है। सर्वहारा आश्रय के प्रतीक के रूप में आए विराट बरगद वृक्ष के नीचे वह अपना, स्वयं का भी मूल्यांकन कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, तटस्थ होकर जीवन को देख रहा है- ओ आदर्शवादी मन/ ओ मेरे सिद्धांत वादी मन/ अब तक क्या किया? जीवन क्या जिया?/ ज्यादा लिया और दिया बहुत-बहुत कम/ मर गया देश और, जीवित रह गये तुम।

देखा जाए तो, भिन्न संदर्भों में, ‘राम की शक्तिपूजा’ और ‘सरोज स्मृति’ में महाप्राण निराला का भी मन अपने स्व का ऐसा ही मूल्यांकन कर रहा होता है। वस्तुत: ‘मैं’ की यह व्यथा कथा किसी एक व्यक्ति की न होकर पूरे परिवेश की है। यह कितनी दुखदायी स्थिति रही कि अपने जीवन काल में मुक्तिबोध अपना एक भी प्रकाशित काव्य संग्रह नहीं देख सके।

इस कविता का रचना काल 1957-1962 के बीच माना गया है। इस सृजन की प्रेरणा के पीछे अनेक बातें आती हैं, परन्तु दो मुख्य बातें प्रत्यक्ष तौर पर रेखांकित की जाती हैं। पहली है, नागपुर में, एंप्रेस मिल के हड़ताली मजदूरों पर 1958 का गोली काण्ड और दूसरी है, 1962 में मुक्तिबोध की पुस्तक, ‘भारत: इतिहास और संस्कृति’, पर मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा, जनसंघ के दबाव में लगाया गया प्रतिबंध।

हरिशंकर परसाई लिखते हैं, मुक्तिबोध के वक्तव्य को, ‘पार्टनर यह मेरी या आपकी पुस्तक का मामला नहीं है। मामला यह है कि देश में फासिस्ट ताकतें बहुत बढ़ गयी हैं। ‘अपने मित्र नेमिचंद जैन को लिखे पत्र में मुक्तिबोध कहते हैं,’ मैं अभी तक ईमानदारी से जनजीवन का पक्ष लेकर नहीं लिखता रहा हूँ। मेरे साहित्य में जनता का चेहरा अपने कठोर और भव्य रंगों में प्रकट नहीं होता है—मैं अपनी कमी को जीत कर रहूँगा। ‘ ये ही कुछ चीजें हैं जो इस कविता की पृष्ठभूमि रही हैं।

‘अँधेरे में’ कविता में मन की विविध स्थितियों के बीच भारी संघर्ष है ही, साथ ही बाहरी दुनिया की विसंगतियों से भरी स्थिति की भी यात्रा है। कविता में, ‘वह’ के माध्यम से ‘मैं’ के बाह्यीकरण और ‘ मैं ‘ के माध्यम से ‘ वह ‘ के अभ्यंतरीकरण की क्रिया के भी हमें, हर समय दर्शन होते हैं। मैं, उत्प्रेरित होता है, आगे बढ़ना चाहता है, वह के साथ होना चाहता है, किन्तु मध्यवर्गीय सीमाओं के लौह कवच को तोड़ कर बाहर नहीं निकल सकता है। शुरू से ही प्रतीकों से सजी है कविता।

व्यवस्था रूपी दीवार पर फूले हुए पलस्तर का चूना झड़ रहा है, जिससे खाली जगह पर एक आकृति उभर आती है। उसकी नुकीली नाक है, भव्य ललाट है और है, दृढ़ हनु, मन पूछता है–, कौन मनु?, यानी नयी जगती के पुनः निर्माण का नायक। फिर वह दिखाई देता है, शहर के बाहर, सुदूर पहाड़ी के पार, तालाब के निकट, जहाँ उसकी आभा में वन वृक्ष चमक चमक उठे हैं, हरे हरे हुए हैं। सलिल पर श्वेत आकृति उभरती है, फिर भी, मैं, उसे पहचान नहीं पाता है। फिर—-, ‘तिलस्मी खोह का शिला द्वार, खुलता है धड़ से —-’, और ‘लाल लाल मशाल’ उसमें घुसती है और ‘लाल कुहरे’ में दिखाई देता है–, ‘रक्तालोक स्नात-पुरुष एक-!’ मैं को लगता है- ‘वह रहस्यमय व्यक्ति/ अब तक न पाई गयी मेरी अभिव्यक्ति है/ पूर्ण अवस्था है वह/ निज संभावनाओं, निहित प्रभावों, प्रतिभाओं की/ मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव…। ’

‘मैं’ के मन में प्रश्न उठता है कि क्यों वह फटेहाल है, क्यों वक्ष पर बड़ा घाव है, उसने क्यों कारावास झेला है, आदि। भयानक समय में किसी तरह का प्रश्न उठाना अपराध है, इसीलिए, ‘ ……जंगलों से आती हवा ने/ फूंक मारकर एकाएक मशाल ही बुझा दी/ कि मुझको यों अँधेरे में पकड़ कर/ मौत की सजा दी !’

फिर आभास होता है– अरे, हाँ, सांकल ही रह रह/ बजती है द्वार पर’ उसे लगता है कि वह, वही व्यक्ति है जो मुझे मिला था तिलस्मी खोह में, आया है उसकी बात, उसी को बताने। चाहता है, ‘मैं’ कि ‘……. दरवाजा खोलकर, बाहों में कस लूं…..’, पर दरवाजा खोलने में, जो मध्यवर्गीय परिवेश का द्वार है, देरी हो जाती है और रात का पंछी कहता है- …वह चला गया है/ वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं/ अब तेरे द्वार पर/ वह निकल गया है गांव में शहर में/ उसको तू खोज अब/ उसका तू शोध कर!/

वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति अब सिविल् लाइन्स के कमरे में अपने को कैद पा रहा है। आशंकाएं आ रही हैं, इसी बीच ताल्सताय या वैसा ही रूप दिख जाता है, ‘मैं’ को लगता है कि अनलिखे मेरे उपन्यास का केन्द्रीय संवेदन है, वह। तभी उसे बाहर बैंड धुन का आभास होता है। बाहर दिखाई दे रही है ‘शोभा यात्रा, किसी मृत्यु दल की…..’, विचित्र प्रोसेशन — ‘अस्थि रूप, यकृत स्वरूप, उदर-आकृति—, इसमें कुछ प्रतिष्ठित पत्रकार, टैंक, मोर्टार, सेनापति, कुछ नामी विचारक, प्रकांड आलोचक, कवि, मंत्री, उद्योगपति आदि हैं, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात, डोमाजी उस्ताद भी हैं। इतने में ही जुलूस से कोई देख लेता है कि, ‘मैं’ ने उन्हें पहचान लिया है, चिल्लाता है—-मारो गोली, दागो स्साले को एकदम—! फिर नींद टूट जाती है, याद करता है कि यहीं की मृतात्माऐं हैं ये सब, दिन में षड़यंत्र करती हैं, —-विभिन्न दफ्तरों कार्यालयों, केन्द्रों में, घरों में।

यह भी पढ़ें – भूल-ग़लती: मुक्तिबोध: एक विश्लेषण

अब फिर, मैं, भयभीत भागता है और उसे तिलक की मूर्ति मिलती है, भव्य ललाट की नासिका से गरमीला रक्त टपक रहा है। उनकी चिन्ता दूर करने केलिए कहता है, –हम कभी जिन्दा हैं जिन्दा। आसपास गोली चल रही है, भाग रहा है वह कि पड़ती है नजर ध्वस्त हो रहे गाँधी पर। कह रहा है गाँधी—भाग जा, हट जा, हम हैं गुज़र गए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा—। यानी अब गाँधीवाद से नये जमाने का काम नहीं चलने वाला।

दृश्य बदल गया है। मैं, पकड़ा गया है और उसे अँधेरी कोठरी में टूटे स्टूल पर बिठाया गया है रिहाई के बाद भी सतत पहरेदारी है, मैं, खोजना चाहता है साथी, पर अधिकतर लगे हैं नकली फूल चुनने में। यहाँ मुक्तिबोध उस समय नई कविता लिखने वालों पर कटाक्ष करते हैं—शब्दाभिव्यक्ति-अभाव का संकेत/ काव्य चमत्कार उतना ही रंगीन/ परन्तु ठंडा‘, इसलिए कवि कहता है— अरे, इन रंगीन पत्थर -फूलों से मेरा/ काम नहीं चलेगा—/ अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे/ उठाने ही होंगे/ तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब।

आगे बढ़ता हुआ, मैं, आक्रोशित भीड़ को देखता है। बुद्धिजीवियों की अपंगता पर कहता है कवि, कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं/ वर्तमान समाज चल नहीं सकता/ पूँजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता–। शहर में क्रान्ति हो रही है, पर—, सब चुप, साहित्यिक चुप और कवि जन निर्वाक, चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं—फिर स्वप्न भंग होता है, —- वह दिखा, वह दिखा वह फिर खो गया किसी जन-यूथ में—–/ उठी हुई बांह यह उठी हुई रह गयी!!/ ……. अन खोजी निज समृद्धि का वह परम उत्कर्ष, / परम अभिव्यक्ति-/ मैं उसका शिष्य हूँ/ वह मेरी गुरु है, / गुरु है!!…… खोजता हूँ पठार–पहाड़—समुंदर/ जहाँ मिल सके मुझे/ मेरी वह खोई हुई/ परम अभिव्यक्ति अनिवार/ आत्म-संभवा।

यही है कविता, ‘अँधेरे में ‘ का सफर। भयानक, त्रासद, रोमांचकारी, यातनाओं से भरा सफर। क्रोध अपनी सारी प्रचंडता के साथ है। यहाँ अंधेरा होने का बोध है, इसके कारणों की पहचान है, मध्यवर्गीय मन की जकड़न है, व्यापक गठजोड़ है, नकली क्रान्ति है, नाटक है, अदृश्य रूप में दृश्य, मुक्ति के लिए सम्पूर्ण क्रान्ति का पथ भी इंगित है। इस तरह तम से निकल कर ज्योति शिखर तक की तीर्थयात्रा है, ‘अँधेरे में’।