जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल: साहित्य के नाम पर तमाशा

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, (जे एल एफ) उर्फ़ जयपुर साहित्य उत्सव अपने ग्लैमर और विवादों की वजह से कई वर्षों से मीडिया में चर्चित है। भारत में हर अच्छी चीज बहुत जल्दी विकृत, विद्रूप और भ्रष्ट हो जाती है। अँग्रेजीदां आयोजक, अँग्रेजीदां लेखकों, किताबों के वर्चस्व वाला यह साहित्यिक उत्सव इतनी जल्दी देशी बॉलीवुड के रंग में रंग जाएगा, यह सोचा नहीं था। पिछले कुछ सालों में इस आयोजन के दौरान काफी भीड़ के उमड़ने और यातायात की अव्यवस्था होने की वजह से एक जनहित याचिका दाखिल हुई थी। कुछ वर्ष पूर्व पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के एक सत्र में सबसे ज्यादा भीड़ आयी थी और आयोजकों को प्रवेश बन्द करवाना पड़ा था। यूँ इस बार भी कोई ऐसी राहत नहीं थी। हालाँकि आयोजकों ने उत्सव का स्थान बदल दिया था। इस वर्ष जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आगाज (19-23 जनवरी) होटल क्लार्क्स आमेर में हुआ।

जयपुर पुलिस का कहना था ‘हमने सुरक्षा के लिए सभी इन्तजाम किये हैं। यातायात नियमन के लिए विशेष बन्दोबस्त किए गये हैं।’ जो भी हो टूर ऑपरेटरों और होटलों की पौ-बारह है। कुछ वर्ष पूर्व तो एक वाकया अख़बारों में छपा था कि विदेशी आगंतुकों के लिए एक टूर ऑपरेटर ने रामनिवास बाग़ से हवामहल तक की तीन किलोमीटर की विशेष रिक्शा राइड के लिए मात्र 6700 रुपये वसूले थे। तो इसका लूट-पर्यटन की दृष्टि से भी कमाल का महत्त्व है।

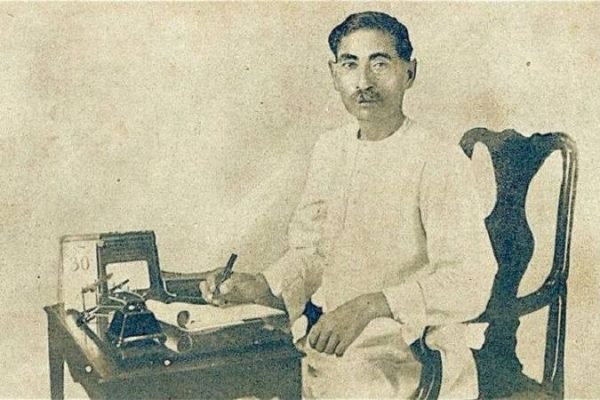

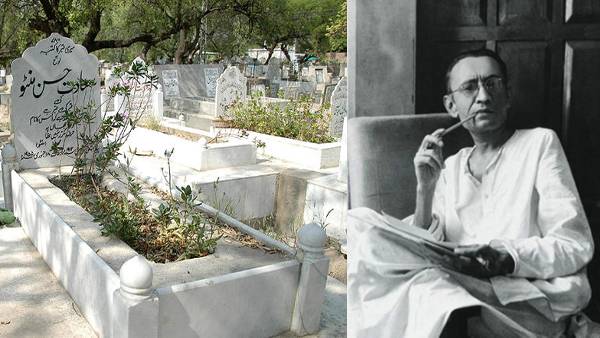

पाँच दिन चलने वाले इस साहित्य उत्सव में 21 भारतीय और 14 अन्तररार्ष्टीय भाषाओं को शामिल किया गया। इस बार लिट फेस्ट में शामिल होने वाले खास लोगों में नोबेल, बुकर, इंटरनेशनल बुकर, पुलित्ज़र, साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित शख्सियतें शामिल रहीं। फेस्टिवल में कई महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इनमें जलवायु परिवर्तन, महिलाओं की आवाज और पहचान, अपराध कथा और संस्मरण शामिल हैं। साथ ही साहित्य जगत में अनुवाद, काव्य के साथ अर्थव्यवस्था, टेक मोरालिटी और आर्टिफिशल इंटेलीजेंस जैसे विषयों पर भी संवाद हुआ। कृषि में वैश्विक संकट, रूस-यूक्रेन विवाद, ब्रिटिश साम्राज्य की हिंसा, आधुनिक समय का विज्ञान, भारत के 75 वर्ष, विभाजन की याद, जिओपॉलिटिक्स, कला और फोटोग्राफी, स्वास्थ्य और मेडिसीन जैसे विषयों पर भी खास सेशन्स रखे गये। शामिल होने वालों की प्रमुख सूची में

सांसद वरुण गाँधी, शशि थारूर, गीतकार जावेद अख्तर, लेखक संजीव सान्याल, सौरभ किरपाल, सिद्धार्थ मुखर्जी, साइमन सेबगर्मोटेफिओ, साइमन सेबगमोंटेफिओर, सुमित, टोबी वाल्श, अक्षय मुकुल, पी.साइनाथ, लेखिका अलका सरावती, मरयम अस्लानी, अमिया श्रीनिवासन, प्रकाशक आनंदा देवी, पुलित्जर पुरस्कार विजेता कैरलाइन एल्किन्स, डेविड वेनग्रोवा, दयानिता सिंह, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता गोर गोपाल दास, बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, जोनाथन फ्रीडलैंड, दुनिया के प्रसिद्ध आर्ट म्यूजियम विजुअल एँड आर्ट के निदेशक त्रिस्तम हंट, उषा उथुप, विद्या कृष्णन आदि शामिल थे। इतिहासकार भी शामिल होंगे, जिनमें टाम होलैंड, ऐलेक्स वोन तुंजेलमन, डेविड, एडवर्ड चांसलर और कैटी हैलेस प्रमुख है।

इस वर्ष जेएलएफ के प्रोड्यूसर संजॉय रॉय ने इसे एक सफल संस्करण बताते हुए जावेद अख्तर और हरिप्रसाद चौरसिया के सेशन को यादगार करार दिया। साथ ही आने वाले दिनों में लंदन, रोम और पहली बार स्पेन में होने जा रहे जेएलएफ का भी उन्होंने जिक्र किया। एक सत्र ‘ए मिलियन मिशन’ में एनजीओ और सोशल सेक्टर से जुड़ी एक महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट का लोकार्पण हुआ। ये रिपोर्ट एँटरटेनमेंट, परफोर्मिंग आर्ट और एनजीओ सेक्टर से जुड़े लोगों पर कोविड के प्रभाव को व्यक्त करती है। इस दौरान जेएलएफ प्रोड्यूसर संजॉय रॉय ने कहा कि पिछले साल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ही इस रिपोर्ट का प्रस्ताव रखा था। ये रिपोर्ट इस नजरिए से और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है कि इस क्षेत्र में पिछली रिपोर्ट 2012 में जॉन होपकिंस ने तैयार की थी। उसके बाद इस पर फिर काम नहीं हुआ। ये रिपोर्ट जमीनी स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव और उससे निपटने के समाधान बताती है। एनजीओ का अस्तित्व स्वतन्त्रता के समय से ही है और कुछ तो उससे पहले से बरकरार हैं। उनकी महत्ता सरकार की नीतियों, कार्यों को समाज की पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की है।

इस मौके पर यूएन रेजिडेंट कमिश्नर शोम्बी शार्प ने कहा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उन्हें भारत में दूर-दूर तक जाने का अवसर मिला है और वो सोशल सेक्टर और एनजीओ में काम करने वाले बहुत से लोगों से मिले हैं। उनसे भी मिले जिन तक ये मदद पहुंचाई जाती है। उन्होंने कहा कि कोविड के समय में इन लोगों ने बहुत ही शानदार काम किया। ये लोग हैं जो समाज में वास्तविक बदलाव लाते हैं। उनका मकसद 2030 तक भारत में जमीनी हालात को बदलना है। इसके इतर एक अन्य अहम सत्र फिफ्टीन जजमेंट्स में उन मामलों/मुकदमों की बात हुई, जिन्होंने भारत के सामाजिक-आर्थिक स्वरुप को बदल दिया। सत्र में जमींदारी उन्मूलन, बंगलौर वाटर सप्लाई केस, गोलकनाथ केस जैसे जजमेंट पर चर्चा हुई। सौरभ ने बताया कि जमींदारी उन्मूलन उस समय लाया गया था, जब भारत में बहुत गरीबी थी और कुछ चंद लोगों के हाथों में बहुत सी जमीन थी। ये विधेयक सीधे-सीधे ‘राईट टू प्रॉपर्टी’ को चुनौती दे रहा था। वहीं, सेशन द स्टोरी ऑफ ए वर्ल्ड कॉन्गरिंग पोडकास्ट में स्पीकर विलियम डेलरिम्पल, अनिता के साथ बी रॉलेट ने चर्चा की। सत्र में बताया गया कि पोडकास्ट की नींव भले ही पुरानी हो, लेकिन इसका मार्केट बिल्कुल नया है। लोगों में पोडकास्ट के प्रति रूझान तेजी से बढ़ रहा है। हालाँकि इसका यह मतलब नहीं है कि किताबों की अहमियत कम हो गयी है। पोडकास्ट की अपनी सीमाएँ हैं, ऐसे में बुक्स के प्रति रूझान लगातार बढ़ेगा।

दरअसल यह उत्सव पहली बार 2006 में आमेर के किले से शुरू हुआ था और फिर डिग्गी पैलेस में प्रविष्ट हो गया। किस्सा कोताह यहाँ एक ब्रिटिश मूल की महिला हैं फेथ सिंह। उन्होंने एक राजस्थानी से विवाह किया है इसलिए सिंह हैं। फेथ के पति किसी रियासती राजपूत घराने से ताल्लुक रखते हैं। जयपुर के दो ऐसे पारम्परिक व्यवसाय हैं जो नये जमाने में ढ़लकर और अधिक फलते फूलते गये हैं। ये हैं रत्न व्यवसाय और रेडीमेड कपडों का कारोबार। फेथसिंह ने रेडीमेड कपडों का कारोबार अपनाया और जल्दी ही अपनी फर्म अनोखी को ऊचाइयों तक पहुंचा दिया। उनमें गहरा सौंदर्यबोध हैं लेकिन अन्ततः वे ब्रिटिश आभिजात्य महिला हैं और (ब्रिटिश राज) के प्रति वे जबर्दस्त रूप से अनुरक्त हैं। इसी के चलते उन्होंने अपने व्यवसाय में जिस तरह से नये डिजाइन और शैली को प्रयुक्त किया, उसे बाजार में भारी सफलता मिली। बी. बी. सी. ने इस बारे में उनका एक लम्बा साक्षात्कार प्रसारित किया। इन दोनों कारोबारों का पर्यटन से गहरा सम्बन्ध है।

चूंकि फेथ खुद ब्रिटिश हैं और जयपुर की बहू हैं तो इन्हे व्यवसाय में इसका लाभ मिलना ही था। जयपुर के अभिजात्य तबके में उनकी अच्छी जगह बन गयी थी। राजस्थान आने वाले पर्यटकों की दिलचस्पी मुख्यतः यहाँ की दो तीन चीजों में होती हैं। एक यहाँ का सामंती इतिहास और उसके अवशेष, दूसरा यहाँ की लोक संस्कृति और लोकजीवन। यूरोप और ब्रिटिश मूल के पर्यटक यहाँ ‘राज’ के दिनों की स्मृतियों में भी जाना पसन्द करते हैं। फेथ सिंह ने भी यहाँ की लोक संस्कृति का गहन अध्ययन किया और इस सिलसिले में वे पाश्चात्य अध्येताओं के सम्पर्क में भी आयीं। पूर्व गहलोत सरकार के दिनों में उन्होंने एक गैर-सरकारी संस्था बनायी-विरासत फाउन्डेशन। इसका मकसद था जयपुर की विरासत का संरक्षण और राजस्थान की लोक कलाओं का अध्ययन।

इस क्रम में जयपुर विरासत समारोह मनाने का सिलसिला शुरू किया जिसे तत्कालीन सरकार से भी आर्थिक सहयोग मिला। जयपुर साहित्य उत्सव-2006 इसी समारोह की कड़ी था। इस उत्सव को मौजूदा परिणति की ओर लायीं नमिता गोखले। हालाँकि विलियम डेलरिम्पल तो पहले ही उत्सव से जुड़े थे। इसकी एक परिणति तो यह हुई कि जयपुर साहित्य उत्सव विरासत समारोह से पृथक और स्वतन्त्र हो गया। तदनन्तर फेथसिंह का विरासत फाउन्डेशन भी जयपुर विरासत समारोह से अलग हो गया। जयपुर विरासत समारोह तो अब शुद्ध सरकारी आयोजन भर रह गया और फेथ सिंह का विरासत फाउन्डेशन भी पृष्ठभूमि में चला गया। इसके विपरीत जयपुर साहित्य उत्सव भूमण्डलीय पटल पर छा गया है। इसे उर्वर पृष्ठभूमि नयी आर्थिकी और बाजार केन्द्रित संस्कृति ने दी है।

भूमण्डलीकरण और इंटरनेट ने भारतीय उप महाद्वीप में अँग्रेजी का एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार किया है जिसे जयपुर साहित्य उत्सव में हम धक्के खाते देख रहे हैं। यूँ तो सृजन अपनी मूल प्रकृति और प्रयोजन में ही संवादधर्मी और अन्तर्क्रिया-मूलक है। फिर भारतीय भाषाओं और हिन्दी समाज में तो साहित्य को समाज के बीच जरूरी जगह दिलाने के लिए बहुत तरह के और बहुत सारे सामूहिक उपक्रमों की आवश्यकता होती है। वहाँ यदि कुछ भी नया और महत्त्वपूर्ण होता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन जो हो रहा है उसे आलोचनात्मक नजरिये से देखने में हर्ज क्या है? क्या वास्तव में यह साहित्य का उत्सव है? इससे सृजन को समुन्नत और समृद्ध करने की दिशा में कोई मदद मिल रही है? क्या वाकई इससे सृजन को नये आयाम या क्षितिज मिल रहे हैं? क्या है मूलतः यह सामूहिकता और सामाजिकता पर टिका है? अन्यथा इसके पीछे कोई निहित स्वार्थ और षडयन्त्र तो काम नहीं कर रहे? हिन्दी साहित्य मात्र की उपस्थिति फिल्म और फैशन की दुनिया के अभिनेता अभिनेत्री और माॅडलों के बीच आधी से भी काफी कम रही।

कहना न होगा कि उसमें भी वर्चस्व की स्थिति अँग्रेजी की रही हर जगह, हर वक्त और लगभग सर्वत्र। तीसरी दुनिया के देशों का साहित्य उपनिवेशवाद के विरूद्ध संघर्ष और प्रतिरोध से नाभिनालबद्ध है। इस क्रम में साहित्य ने सौदर्यशास्त्र, मूल्यांकन और आस्वादन के क्षेत्र में नये मापदण्ड स्थापित किये हैं। भारत सहित इन देशों के मुक्त होने और स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हाने की प्रक्रिया में भी साहित्य ने अपनी तरह की अहम् भूमिका निभायी है। इससे और पीछे जायें तो खुद यूरोप के देशों में नवजागरण और प्रबोधन काल में साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका सामने आयी थी। विगत दशकों में तीसरी दुनिया के देशों के साहित्य और संस्कृति में कुछ समय के लिए एक तरह की ठिठक और ठहराव था। ये सोवियत संघ के पतन, दुनिया के एक ध्रुवीय हो जाने और भूमण्डलीकरण की परिघटना से उत्पन्न संक्रमण का दौर था। तथापि यह स्थिति बहुत देर नहीं रही।

तीसरी दुनिया की आंख ने देख लिया कि साम्राज्यवाद अब नयी शक्ति और नये तरीकों से मनुष्यता के विरोध में आ रहा है। अब यह प्रत्यक्ष राजनीतिक सत्ता के द्वारा नहीं, पूँजी के जरिये वर्चस्व और दोहन में उतरा है। इसके लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का संजाल फेला है जिसे उच्च तकनीकी से लैंस प्रचार माध्यम सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इस सबसे प्रतिरोध के नये क्षेत्र खुले और साहित्य और संस्कृति ने वर्चस्व के विरूद्ध फिर अपना मोर्चा खोल दिया -एक ऐतिहासिक कार्यभार की तरह। ध्यान रहे कि इस साहित्य में सृजनात्मक साहित्य ही नहीं है, हर तरह का साहित्य इसमें शामिल हैं। बाॅडी फिटनेस पर लिखी सेलिब्रिटीज की किताबें भी उत्सव में रिलीज की गयीं। फिक्शन को छोड दिया जाये तो साहित्य तो इस उत्सव में हाशिये पर ही था जो धूम-धडाके में किसी को महसूस ही नहीं हो रहा था। बल्कि ग्लैमर, बाजार और मीडिया मिलकर साहित्य के अनुकूलन की शक्ति अर्जित कर चुके हैं। जयपुर साहित्य उत्सव अब एक ऐसा उत्सव है जो मुक्त है मगर उसमें किताब और आयीडिया नहीं बहते बल्कि वाइन, शोशेबाजी और आभिजात्य बह रही होती है। यह उत्सव अँग्रेजी लेखकों की अच्छी संख्या व नामी, (अधिकांश ब्रितानी मूल के) साहित्यिक हस्तियों की उपस्थिति का दावा करता है। पर इनसे भीड़ आकर्षित नहीं थी। आश्चर्य नहीं जो जयपुर साहित्य उत्सव से खबरें आती है तो उनका किताबों व लेखकों से नाता नहीं होता है बल्कि इन बातों पर होता है कि किसने, किसको क्या कहा!

दरअसल, यह सारा खेल प्रायोजकों का है जिसके पीछे उसकी अपनी सोची-समझी राजनीति है। लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि जो लेखक वहाँ जाते हैं वे उनकी राजनीति का शिकार होते हैं क्योंकि इनमें से कई लेखकों के लेखन का आधार वही राजनीति होती है। ऐसे लेखक साहित्य में खुद को सही सिद्ध करने के लिए कॉर्पोरेट ताकत का सहारा लेने वहाँ जाते हैं जबकि जो कॉर्पोरेट ताकतें हैं वे विरोध के एकमात्र क्षेत्र साहित्य को अपने अनुकूल करना चाहती हैं, साथ ही अपनी छवि मानवीय और खुद को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के प्रहरी के तौर पर स्थापित करना चाहती हैं। इसके अलावा ये कॉर्पोरेट ताकतें खुद को सही भी साबित करना चाहती हैं क्योंकि उनकी ताकत जिस पूँजी पर टिकी होती है उसका बहुत बड़ा भाग वे लूट, हत्या और दलाली से पैदा करती हैं। उनका तर्क होता है कि जिसका कहीं कोई विरोध नहीं होता वह सही होता है। इसलिए वे तमाम तरह के विरोध को या तो खरीदने की कोशिश करती हैं या उसे हमेशा के लिए खत्म कर देने की।

पहले जयपुर में हुए साहित्य उत्सव के समापन समारोह में फ्रीडम ऑफ़ स्पीच पर नेताओं और जानकारों ने गालियों से बोलने की स्वतन्त्रता का जश्न मनाया था। साथ ही साथ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू कर दिया। जहाँ बॉलीवुड के अभिनेता अनुपम खेर ने भी इस मंच पर गाली देते हुए कहा कि क्या आप अपने घर में भी गाली दे सकते है। अगर नहीं तो आप बाहर गाली कैसे दे सकते है। अनुपम द्वारा गाली दिए जाने के बाद माहौल गर्म हो गया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता पवन मिश्रा ने भी अनुपम पर गाली के साथ सवाल दागे और कहा कि जब केजरीवाल का मजाक उड़ाया जा सकता है और उनपर व्यंग कसा जा सकता है तो नरेंद्र मोदी पर क्यों नहीं ? इससे माहौल और गर्मी वाला हो गया। उन्होंने पूछा कि क्या केवल नरेंद्र मोदी ही मन की बात कह सकते हैं, हम मन की बात नहीं कह सकते ? ऐसा करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। आज भारत पुराने कानूनों से नहीं चलाया जा सकता।

इसी बीच श्रोताओ द्वारा मोदी मोदी के नारे लगाए जाने लगे। आगे अनुपम ने भारत को दुनिया का सबसे अच्छा देश बताया और कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ प्रधानमन्त्री को गाली दी जा सकती है और यहाँ कोई कुछ भी कहने के लिए स्वतन्त्र है। तो यह है जेएलएफ का बहुप्रचारित साहित्य का विश्व मेला। ‘भोर’ पत्रिका की टिप्पणी है कि इन सबका एकमात्र मतलब अपनी लूट को बेरोकटोक बनाए रखना है, इसलिए वे तमाम सोचने वाले दिमागों को अपनी सोच के अनुकूल बनाना चाहते हैं। हालाँकि उन्हें पता होता है कि चाहे वे जितनी भी ताकत लगाएँ कई ऐसे लोग होंगे जो तब भी उनका विरोध करेंगे। ये तमाम बड़े कार्यक्रम किए ही इसलिए जाते हैं ताकि ऐसे विरोधियों को हाशिये पर फेंका जा सके, ठीक उसी तरह जैसे ये किसानों को फेंक देते हैं जब गांव के गांव हथियाने निकलते हैं; ठीक उसी तरह जैसे आदिवासियों को धकिया देते हैं जब जंगल के जंगल अपने कब्जे में करने का नक्शा कागज़ पर तैयार करते हैं।

साहित्य का असल मकसद क्या है, उसे वे तय करना चाहते हैं जिसे वे स्वान्तः सुखाय से शुरू करते हैं। वे कई बार अपने यहाँ विरोध के स्वर को भी उठने देते हैं ताकि विरोधियों को लगे कि वह एक खुला मंच है और वे वहाँ जाने में कोई पाप न देखें। लेकिन यह मुआवज़े से ज्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे वे किसानों को देते हैं, आदिवासियों को देते हैं, ठीक उसी तरह वे विरोधी विचारों को भी मुआवज़ा देने में कोई गुरेज़ नहीं करते। इस तरह वे विरोधी विचार को एक तरह से खरीद लेते हैं और उसकी धार को कुंद कर देते हैं। मुआवज़ा लेने के बाद जिस तरह किसान या आदिवासी अपनी ज़मीन या जंगल की लड़ाई जारी रखने का नैतिक अधिकार खो देता है, उसी तरह लेखक भी अपने विचार की लड़ाई फिर नहीं लड़ पाता। शुरूआत में जब इस उत्सव में कॉरपोरेट का प्रयोजन देखा तो सोचा था कि जिस दौर में साहित्य को कोई चिमटे से उठाने को भी तैयार नहीं, जब यह माना जाने लगा है कि साहित्य अब सेलेबल नहीं रहा है, उस दौर में अगर साहित्य पर कारपोरेट पैसा लगा रहा है तो इस पर नाक भौं सिकोड़ने वाली बात क्या है। क्या हुआ अगर साहित्य के बहाने वह अपने उत्पादों के लिए कुछ और उपभोक्ता बना लेता है या अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा लेता है।

अन्तत: तो पाठको और साहित्य का ही भला हो रहा है। लेकिन तब शायद यह समझ नहीं थी कि ब्रांडिंग का अर्थ भीड़ होता है। 10 करोड़ वाले बजट के प्रयोजन को जस्टिफाई करने के लिए लाखों की भीड़ तो जुटानी होगी, फिर वह भीड़ साहित्य के पाठक की हो या किसी फिल्मी या क्रिकेट के सितारे के फैन्स की, उससे आयोजकों को क्या फर्क पड़ता है। देखते ही देखते भीड़ का अनुपात फिल्मी सितारों और क्रिकेट खिलाड़ियों के अनुपात में बढ़ता जा रहा है और लेखक व पाठक का सीधा संवाद सिमट रहा है। कुछ साल पहले जब राहुल द्राविड़ आए थे तो हालात यह हो गये थे कि करीब घंटा भर उत्सव स्थल की एँट्री बन्द करनी पड़ी थी, लेकिन उनके जाते ही भीड़ का ज्वार भाटा भी बैठ गया था। फिल्मों और साहित्य की भूमिका पर चर्चा के दौरान जब साबुन बनाने वाली कम्पनी डव द्वारा प्रयोजित सुन्दरता की परिभाषा गढ़ने में जावेद ने ताली बटोरने वाले जुमलों को हवा में उड़ाते हुए पूरे पैनल को धता बताने वाली मुद्रा में बार-बार उनकी ओर देखा, तो पाठक का भ्रम टूट गया। उससे भी उग्र था बार-बार दिखाया जा रहा डव का वह विज्ञापन जिस में काली और गोरी युवतियाँ अपने घुंघराले बालों की वजह से अवसादग्रस्त हैं।

जिसके अन्त में डव उन्हें अपने बालों से और उनके ज़रिए ज़िंदगी से प्यार करना सिखाता है यानि अपनी पहचान को स्वीकार करने और उससे प्यार करने की सीख लेने के लिए अब उन बच्चियों को महंगा डव साबुन खरीदना होगा। आहत हुए एक दर्शक ने तो फेसबुक पर यहाँ तक लिख दिया कि वह जावेद अख्तर के किसी भी सेशन से दूर रहना ही पसन्द करेंगे। जावेद साहब अपने ठगे से पाठकों को एक कोने में ऊंघता छोड़ अगले सेशनों में जुटने वाली भीड़ का तस्सवुर करते लौट गये और अगले दिन विजयी मुस्कान के साथ एक बार फिर मंच पर दोगुनी भीड़ के सामने प्रकट हुए। कुछ-कुछ ऐसा ही हाल गुलज़ार के दीवानों का भी हुआ। उनके सैशन के मेज़बान, पूर्व नौकरशाह व जदयू के कोटे से मौजूदा राज्य सभा सांसद पवन के वर्मा ने शुरू से ही गुलज़ार साहब से ज्यादा पूरा सैशन खुद पर ही केंद्रित करने की कोशिश की बावजूद इसके कि वह बात गुलज़ार और उनकी कविताओं की करते रहे, लेकिन ऐसे जैसे कि गुलज़ार का पूरा कॉपीराइट उन्हीं के पास है।

यहाँ तक कि शुरूआत में रस्मी अभिवादन करने का मौका भी गुलज़ार साहब को देने का उनका कोई मूड नहीं था, अगर गुलज़ार साहब बेहद शाईस्तगी से अपने लिए कुछ अल्फाज़ चुरा ना लेते। फिर भी पूरे सैशन के दौरान लगा जैसे गुलज़ार ने अपनी लगाम उन्हें थमा रखी हो। जहाँ कहीं लगता कि गुलज़ार पहले से लिखे सक्रीनप्ले से कहीं इधर उधर हो रहें है पवन खींच कर उन्हें कंटीन्यूटी में ले आते। दोनों दर्शकों को विस्मित करने के लिए नाटकीय अन्दाज में कोई ऐसी बात करते कि लगता सब कुछ अचानक हो रहा हो, लेकिन उजले दिन की तरह साफ ज़ाहिर होता कि सब पहले से तय है। पवन पन्ना नम्बर बताते, गुलज़ार किताब खोलते कविता पढ़ते। हद तो तब हो गयी जब एक मौके पर आकर कुछ पल के लिए गुलज़ार साहब को अपनी किताब पवन साहब को देनी पड़ी तो उमसें लगी चिप्पियाँ दूर तक झांकने लगी। उस पर गुलज़ार साहब को बोलना पड़ा के मेरी रखी निशानियाँ हिला मत देना। यह स्क्रीनप्ले के उजागर होने का आखरी मरहला था। बावजूद इसके गुलज़ार साहब की आवाज़, अल्फाज़ और अन्दाज-ए-बयाँ हमेशा की तरह दिल में उतरने वाला रहा। ऐसा सेशन तो वह अकेले ही सम्भाल सकते थे। ना जाने आयोजकों और खुद उनकी क्या मजबूरी रही होगी।

यूँ साहित्य का पाठक दिन-दिहाड़े लुटता पिटता निराश होता भीड़ में खोया सा खुद को अकेले पाता तो किसी ऐसे पण्डाल में जा बैठता जहाँ भीड़ कम हो लेकिन विचार गहन हो। दरअसल इस मेले के लिए तो यही साहित्यकार हैं। फिल्मी लोग ही सेलिब्रिटी हैं। वे ही ग्लैमरस हैं। सो वे ही साहित्य के असल प्रतिनिधि हैं। आखिर यह साहित्य की अन्तर्राष्ट्रीय दुकान जो है। हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओँ के नामीगिरामी साहित्यकारों की यहाँ कोई हैसियत नहीं। हाँ कुछ ठसियल जो अपने प्रशासनिक-राजनीतिक वर्चस्व के कारन जाने जाते हैं यहाँ भी घुस जाते हैं पिछले दरवाजे से। सजग पाठक इस तमाशे को मुँह बाये देखने के सिवा कुछ न कर सकता। हमारे हिन्दी साहित्यकार जो इस मेले में किसी एक्स्ट्रा की तरह शामिल हो सके थे। अब भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र तो रहे नहीं कि कह सकें -‘निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।’ बहरहाल यह तमाशा गजब है।