जिन्दगी भर रहूँ, प्रवासी ही कहेंगे हाय

हिन्दी में हमारी पीढ़ी के आसपास तक शायद ही कोई साहित्य अनुरागी हो जिसके पास नागार्जुन और त्रिलोचन के कुछ न कुछ संस्मरण न हों। हमारे साथ यह एक सुखद संयोग था कि इन दोनों किंवदंतियों से जेएनयू में भेंट हुई। एक हमारे बाबा थे तो दूसरे दादा। बाबा के रूप में नागार्जुन तो दादा के रूप में त्रिलोचन। बाबा प्रोफेसर मैनेजर पाण्डेय के पास रुकते थे और दादा प्रोफेसर केदारनाथ सिंह के साथ। हम जितने भी मित्र थे उनमें से प्रायः सबके लिए दिल्ली दूर थी। शायद ही किसी के पिता भी मिलने के लिए जेएनयू आए हों। बाबा और दादा का आना तो बहुत दूर की बात थी। अब मेट्रो ट्रेन के युग में किसी धोती कुर्ते वाले बुजुर्ग को मेट्रो ट्रेन में ढूंढना लगभग उसी तरह जिस तरह हिन्दी कविता में नागार्जुन और त्रिलोचन को ढूंढना। अष्टभुजा शुक्ल अपवाद हैं जिनको धोती कुर्ते में देख कर पुरानी परम्परा की एक झलक दिखाई पड़ती है।

मुझे नामवर जी की विदाई समारोह का वह सम्बोधन याद है जिसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पश्चिम परस्त हवा में आजीवन धोती पहनने के संकल्प को बचाए रखा। यह छोटी बात नहीं थी। गाँधी के वस्त्र विन्यास की सादगी चंपारण की गरीबी के एक प्रकरण विशेष से जुड़ी थी। जिन्ना साहब इस बात को नहीं समझ सके। उनको यही लगता रहा कि गाँधी को जितना गरीब की तरह दिखने में खर्च होता है, उससे बहुत कम पैसे में वे अमीर की तरह रहते हैं। मकबूल फिदा हुसैन ने मुक्तिबोध के जनाजे में शामिल होने के क्रम में आजीवन नंगे पैर रहने का निर्णय लिया था। जो लोग इस बात को नहीं जानते उनके लिए मकबूल फिदा हुसैन का नंगे पाँव रहना और गाँधी का घुटने तक धोती पहनना नाटक हो सकता है।

आप कल्पना करें कि गाँधी सूट पहन कर किसानों के बीच गये होते तो क्या हुआ होता? आप सोचें कि प्रेमचन्द फटे हुए जूते की जगह नए जूते मोजे में तस्वीर खिंचाते तो क्या उस पर हरिशंकर परसाई को निबन्ध लिखने की जरूरत पड़ती? नागार्जुन और त्रिलोचन ने पहली बार हमें अपने वस्त्र विन्यास से भी आकर्षित किया था। हमने उन्हें देखते हुए यही महसूस किया कि सिर्फ कविता के रूप और अन्तर्वस्तु पर ही नहीं कवि के रूप और अन्तर्वस्तु भी ध्यान दिया जाना चाहिए। गाँधी जी की एक ताबीज तो अपन के पास थी ही कि ज्ञानी कह क्या रहा है यह न देखो बल्कि कर क्या रहा है, इसे देखो। हमने उनका कहन पढ़ा था अब उनकी रहन देख रहे थे।

नागार्जुन और त्रिलोचन के रूप में हमें अपनी उस दुखती रग पर बर्फ से निकले हुए रूई के फाहे मिले थे जो किसान के बेटे को महानगर में हमेशा कचोटती है। उस कपास की रूई जिसे तुलसीदास ने संत के स्वभाव के रूप में रेखांकित किया है। जो लोग तुलसी को कबीर के खिलाफ खड़ा करते हैं उन्हें रामचरित मानस के बालकाण्ड की उस कविता को पढ़ना चाहिए। संत का स्वभाव कपास की तरह होता है। तुलसी ने ऐसा कहते हुए कपास के पेशे से जुड़े हुए बुनकर और धुनिया समुदाय से आने वाले संतों कबीर और दादू को भी याद किया था। बाबा नागार्जुन ने तुलसीदास को मृत्युंजय कवि कहा है। काल पर ही नहीं मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला कवि।

यह भी एक सुखद अनुभूति थी कि इन दोनों की कविताएँ हमारे पाठ्यक्रम में थीं और उससे भी अधिक हमारे कंठ से होते हुए हृदय में। पाण्डेय जी ने बताया था कि जिस तरह स्वाधीनता आंदोलन के पहले का इतिहास प्रेमचन्द की रचनाओं के आधार पर लिखा जा सकता है उसी तरह नागार्जुन की कविताओं के आधार पर आजादी के बाद का इतिहास भी लिखा जा सकता है। नेहरू , इंदिरा गाँधी से होते हुए लालू प्रसाद पर सीधे नाम लेकर कविता लिखने का साहस सिर्फ और सिर्फ़ नागार्जुन के पास था। यह कबीर से प्राप्त चेतना थी जो उनसे भी अधिक स्पष्ट और राजनैतिक थी। केदार जी ने लिखा था कि बाबा के पास खतरनाक ढंग से कवि होने का साहस है। जाहिर है यह खतरा वही उठा सकता है जो गढ़ और मठ के आकर्षण से परे जा चुका है। भारत के लगभग साठ वर्षों की राजनीति को समझना हो तो नागार्जुन से बेहतर साक्ष्य नामुमकिन है।

हम इस बात को लेकर भी बेहद संतुष्ट थे कि नामवर जी, केदार जी और पाण्डेय जी जैसे गुरुजनों ने हिन्दी कविता की इस धारा को पहचान और प्रतिष्ठा दिलाने के लिए सिर्फ लेख ही नहीं लिखा है, बल्कि उनका आदर, सत्कार करने के लिए भी उतने ही तत्पर हैं।

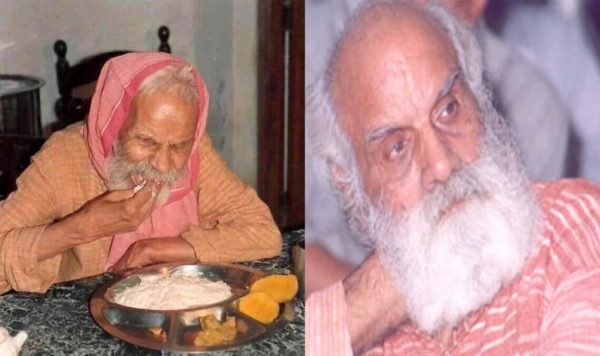

बाबा और दादा की आपसी बातचीत भी बहुत दिलचस्प होती। एक बार बाबा नागार्जुन ने त्रिलोचन जी के कलकत्ता जाने पर चुटकी लेते हुए कहा कि, “लागल झुलनिया के धक्का, बलम कलकत्ता पहुँच गये। “त्रिलोचन दादा की दाढ़ी के भीतर अचानक मुलायम पड़ गया चेहरा हमें अब भी याद है।

बाबा जेएनयू आने पर शाम में गीता बुक सेंटर जरूर जाते। यह समय गंगा ढाबा का स्वर्ण काल होता था। बाबा भी इस बात को समझते थे और समय मिलते ही चुटकी लेने से बाज नहीं आते थे। बच्चों के साथ बच्चों की तरह। उम्र उनके लिए बाधा नहीं थी, जिस तरह उनका ज्ञान और उनकी कविता किसी को आतंकित करने का औजार नहीं थी। हिन्दी से ज्यादा उनकी रुचि अंग्रेजी की वैचारिक पत्रिकाओं में होती। फ्रंटलाइन, मेन स्ट्रीम और सेमिनार जैसी पत्रिकाएँ जरूर खरीदते। पैसा कई तहों के भीतर रखते थे। धोती के फेटे के भीतर कपड़े की थैली और फिर भीतर प्लास्टिक में। पैसा कीमती चीज है, हिफाजत से रखना चाहिए, बताते थे। एक और बात थी, वे पैसे कई जगह रखते थे। एक जगह से गुम हुआ तो दूसरी जगह तो महफूज़ रहेगा। कहते थे कि तुमलोग नहीं समझोगे। बच्चे हो। बाढ़ नहीं देखी है। पॉकेट कट जाने की पीड़ा से नहीं गुजर हो। उस व्यक्ति के लिए जो बाढ़ के इलाके में बसे अपने घर में परिवार के लिए एक बोरा चावल रखकर प्रवास पर सुकून से निकल पाने के लिए उसे पासपोर्ट और वीसा समझता रहा हो उसे पैसे की कीमत पता नहीं होगी तो किसे होगी! फिर उस पैसे से पेट ही नहीं दिमाग की आग भी तो बुझानी थी।

मैंने देखा है कि बाबा को कोई किताब अगर पसंद आ जाती तो वे उसकी कीमत की परवाह नहीं करते थे। उनके पैसे रखने के तरीके से मैंने बाद में महसूस किया है कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह की कविताओं के पीछे भी वही दृष्टि रही होगी कि एक जगह से गायब तो दूसरी जगह महफूज़। केदार जी कहते थे कि अज्ञेय से बड़े प्रयोगवादी कवि निराला थे और उनकी सबसे बड़ी विशषता यही रही कि उन्होंने एक कलम का उपयोग दूसरी कविता लिखने के लिए नहीं किया। मैं इसी कड़ी में बाबा का नाम जोड़ने की इजाजत चाहूँगा। बाबा की परिधि जितनी बड़ी है उतनी ही विविधता भी है और उससे भी अधिक गहराई है – धरनी में धसने से लेकर आकाश को चीरने वाली ऊँचाई। हिमालय भी है। समुद्र भी। कालिदास से भी तकरार है तो रवीन्द्रनाथ से भी।

त्रिलोचन जी का भोजन औसत से कुछ अधिक था। वे एक बार अनिल त्रिपाठी के कमरे में रुके थे। मेस में खाने जाने में संकोच महसूस करते थे। कमरे में ही भोजन आता। कई बार अपराध बोध के शिकार महसूस होते। मुझे अपने गाँव के रंगनाथ काका की याद आती जिन्हें अपने पेट को लेकर जिन्दगी भर ग्लानि रही। हम लोग उन्हें भरपेट खिलाने के लिए निरन्तर तत्पर रहते लेकिन उन्हें इस बात का भी अपराध बोध रहता कि नाहक हम बच्चों को परेशान कर रहे हैं। दादा ज्ञान कोष थे। नामवर जी के शब्दों में चलंत विश्विद्यालय। एक एक शब्द की जन्म कुंडली से परिचित थे। कभी मौज में आने पर हम लोगों की परीक्षा भी लेते। एक बार उन्होंने ‘रसगंगाधर’ के रचनाकार का नाम जानना चाहा। तब हमलोग एम.फिल में थे। जे.आर.एफ. भी पा चुके थे। लेकिन, दादा की परीक्षा में फेल हो गये। इधर हमारी खामोशी उधर उनके धैर्य की परीक्षा। क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा कि हमलोग नामवर जी के नाम पर कलंक हैं। एम. ए. का प्रमाणपत्र मांगा और उसे फाड़कर या जलाकर फेंकने की सलाह भी दी। यह भी कहा कि सुबह में जाकर नामवर से शिकायत करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी धमकी यह दी कि अब दोबारा हमलोगों के पास नहीं आएँगे।

हमारी अज्ञानता से वे व्यथित थे। उनके मन में यह पीड़ा भी रही होगी कि हमलोग बाहर जाकर नामवर जी की जग हंसाई कराएँगे। अन्ततः हमारे चेहरे की लाचारी और उदासी ने पंडित राज जगन्नाथ का उनसे जो परिचय हासिल किया उसके लिए भी हम दादा के कृतज्ञ हैं। जिन्दगी में सारी बातें भूल जाएँ, पण्डितराज जगन्नाथ और उनका कभी नहीं भूलेगा।

एक बार बताने लगे कि दारागंज में निराला से मिलने गये थे। बहुत देर तक सांकल खट खटाते रहे लेकिन भीतर से दीवार पर कुछ पीटने की आवाज के अलावा कोई आहट नहीं हुई। घंटे भर बाद निराला जी निकले। पसीने से लथपथ। बताने लगे अन्दर ले जाकर कि देखिए ना इसी को पीट रहे थे। तुलसी दास की तस्वीर थी जिसे निराला इसलिए पीट रहे थे कि उनके रहते हुए हिन्दी कविता में आगे निकल पाना सम्भव ही नहीं है। आकस्मिक नहीं कि तुलसीदास पर हिन्दी में दो सर्वश्रेष्ठ कविताएँ लिखने का श्रेय निराला और त्रिलोचन को ही जाता है – “हाथ मैंने उंचाए हैं, उन फलों के लिए जिन्हें बड़े हाथों की प्रतीक्षा है। “और फिर , “तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी, मेरी सजग चेतना में तुम रमे हुए हो!”

नागार्जुन और त्रिलोचन को हम अपने गुरुजनों का गुरु मानते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में ‘दादागुरु।’

बाबा नागार्जुन के जन्मदिन पर अपने इन दोनों दादागुरु को हम अपनी मित्र मंडली के साथ याद कर रहे हैं। हिन्दी कविता की उस आखिरी पीढ़ी को जिन्हें देखकर कबीर, तुलसी और निराला को न देख पाने की पीड़ा कम होती थी। मेरे शोध छात्र दीपक ने आज बताया कि बेनीपट्टी में जिस कॉलेज में उसने नौकरी शुरु की है उसका नाम कालिदास विद्यापति कॉलेज है।

धन्य है वह मिथिला की धरती जिसकी गोद में कालिदास, विद्यापति और नागार्जुन पैदा होते हैं। बाबा ने संस्कृत में लिखा, मैथिली में लिखा, हिन्दी में लिखा, बंगला में लिखा। कालिदास पर लिखा और रवीन्द्रनाथ पर भी लिखा हिन्दी का यह वही सांस्कृतिक भूगोल है जो दिनकर जी के शब्दों में बंगाल से लेकर गुजरात तक अर्थात विद्यापति से लेकर मीराबाई तक विस्तारित है। कालिदास के सच को जानने की जिद की। जैसे पोता अपने दादा से जिद करता है। अपनी अनुभूति से रच बस कर ही कोई दूसरे की पीड़ा से जुड़ सकता है, बाबा को इस बात में कोई संदेह नहीं था। रविन्द्र नाथ के निधन पर विचलित थे। उसी साल कविता लिखी। होंगे रविन्द्र बड़े। थे भी। लेकिन उनके बड़े होने से हमारा बाबा छोटा नहीं हो जाता। प्रतिभा की परसादी उसे भी मिली है। उसे पता है कि वह रविन्द्र से अलग एक अपठित कृषक कुल में पैदा हुआ है, जिसके लिए दबी हुई दूब के रूपक का उपयोग करते हैं – “कवि मैं रूपक हूँ, दबी हुई दूब का, हरी हुई नहीं कि चरने को दौड़ते। ” चरने के लिए दौड़ने वाले ये प्राणी निश्चित रूप से जानवर नहीं हैं, उसी तरह जैसे ‘कविता क्या है ‘शीर्षक अपने मशहूर निबन्ध में शुक्ल जी ने आखिर में यही लिखा कि, ‘जानवरों को इसकी जरूरत नहीं। ‘ शुक्ल जी के लिए जो आशय जानवर का वहाँ है वही बाबा के लिए इस कविता में है।

आखिरी बार बाबा को 1997 में पटना के विद्यापति भवन में देखा था। बड़ा आयोजन था। लालू प्रसाद जी ने उन्हें च्यवनप्राश का डब्बा भेंट किया था। बाबा खुश थे। तबीयत नरम गरम थी और उन्हें तरौनी जाने की चिन्ता थी। शायद उन्हें इस बात का इलहाम था कि तरौनी में उनकी चिता पर फूल डालने वाले लोग और चाहे जो कुछ भी कहें, प्रवासी नहीं कहेंगे! दुनिया के किसी भी कोने को परदेश नहीं मानने वाले बाबा को एपनेको प्रवासी कहे जाने की पीड़ा का अहसास था। वे संत कवियों की तरह विदेश में मरने को भला मानने वाले नहीं थे। अपनी उसी माटी में मिलना चाहते थे जिससे बने थे। वह माटी तरौनी में थी।

.