‘सत्ता और संस्कृति’ के बहाने दुर्दशाग्रस्त हिन्दी साहित्य विभागों पर कटाक्ष

जब-जब लिखने से मन ऊब जाता है, तो मैं अपने पुस्तकालय से पुरानी पुस्तकें निकाल लेता हूँ, जिनके कुछेक अंश मैंने कभी यथावश्यकता पढ़े थे और फिर समय के साथ भूल भी गया। भूलने के लिए कुछ करने की आवश्यकता कहाँ होती है?

विगत एक सप्ताह से लेखन में मन नहीं लग रहा है, तो पुरानी किताबों का ख़्याल कर खंगाल रहा हूँ। फिर कुछेक अंश पढ़ रहा हूँ। मैं कथा-साहित्य, इतिहास और राजनीतिक विमर्श के अतिरिक्त कोई पुस्तक एक बैठक में उसका बड़ा हिस्सा या पूर्णतः पढ़ने का कभी हिमायती नहीं रहा।

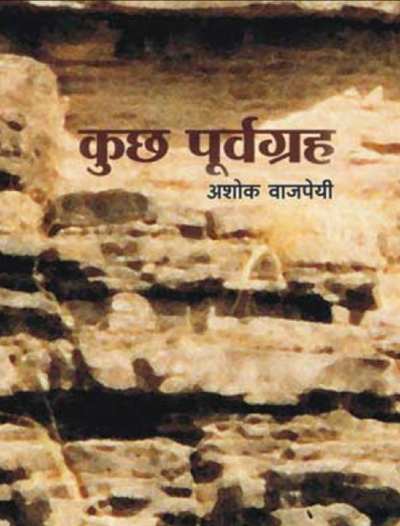

ऐसे ही ख़्याल खंगालने में आलोचक अशोक वाजपेयी की पुस्तक ‘कुछ पूर्वग्रह’ पढ़ने को मिल गई। यह पुस्तक राजकमल प्रकाशन से 1984 में प्रकाशित है। इसमें कुल 207 पृष्ठ और 26 लेख हैं, जो कि उन्होंने समय-समय पर कभी किसी-न-किसी पत्र-पत्रिका में लिखे थे और कुछ व्याख्यानों के संशोधित-संवर्द्धित संस्करण हैं, जो उन्होंने कभी किसी प्रसंग विशेष में दिए थे। उनकी बहुत-सी बातों से सहमत न होते हुए भी उन्हें पढ़ता रहा हूँ। ना भूलें कि असहमति के क्षणों में ही मति गतिशील होती है। ऐसे ही क्षणों में नव्य-दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं। ‘असहमति’ भी मति और गति का बहुत बड़ा आधार होती है।

मेरी दृष्टि उक्त पुस्तक के अनुक्रम में ‘सत्ता और संस्कृति’ लेख पर पड़ी और मैं चौंक गया कि यह लेख मेरी दृष्टि से कैसे छूट गया? लेख का विषय बड़ा रोचक है। मेरे शोधार्थी आशीष इसी पहलू को केंद्र में रख कर शोधकार्य कर रहे हैं। अतः ज्यों ही मेरी दृष्टि इस लेख पर गयी, मैंने ब्रह्ममुहूर्त में ही इसे पढ़ना आरंभ कर दिया।

इस पुस्तक के कुछ लेख पहले पढ़ चुका था। परन्तु आज तीन लेख और पढ़े। और मुझे लगा कि कम-से-कम ‘सत्ता और संस्कृति’ लेख आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए। इसी क्रम में, सम्बन्धित विषय पर अपने मन-चिंतन की दो-चार बातें कहने की दृष्टि से भी यह एक उत्तम अवसर प्रतीत हुआ।

‘सत्ता और संस्कृति’ के प्रत्यक्ष-परोक्ष सम्बन्ध अथवा अन्तर्सम्बन्ध पर प्रायः हिन्दी के शिक्षक-आलोचकों का अ-विचार (अर्थात् विचार न करना) प्रश्नाकुलता उत्पन्न करने वाला है। ऐसा क्यों (क्या) है कि अकादमिक-साहित्यिक दृष्टि से इस विषय को त्याज्य या ‘अछूत’ मान लिया गया है? मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि हिन्दी के वरिष्ठ शिक्षक-आलोचक इस विषय पर नाक-भौं सिकोड़ते (दिखाई देते) हैं। दुर्भाग्य!

आशीष (2016 में) मेरे पास जब यह विषय लेकर आये, तो वे इस ‘मूड़’ में थे कि यदि मैं भी ‘औरों की तरह’ इस विषय को नकार देता हूँ, तो वे मेरे सुझावानुसार किसी अन्य विषय पर शोध कर लेंगे। उससे पहले हर विश्वविद्यालय में उनके शोध विषय-प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता रहा था। परन्तु मेरी दृष्टि में यह विषय केवल रोचक ही नहीं, अपितु नव्य-दृष्टि युक्त था। अतः मैं शोध की दृष्टि को लेकर स्पष्ट था। आशीष को भी अच्छा लगा कि वे अपनी इच्छा पूर्ण होते देख रहे थे। इस प्रकार आशीष मेरे साथ जुड़े और शोधकार्य में तल्लीन हैं। अब मुझे उनके शोध-प्रबंध की व्यग्र-प्रतीक्षा है। देखते हैं कि सम्बन्धित विषय पर वे क्या-क्या स्थापनाएँ प्रस्तुत करते हैं!

साहित्य को प्रायः ‘सत्ता का विपक्ष’ समझा जाता रहा है। वह उससे संपोषित होता है, विकास-विस्तार पाता है और पुरस्कृत भी होता है, परन्तु उससे ‘नाटकीय’ रूप में चिढ़ता भी है। सत्ता भी कलाकारिता के नाम पर साहित्यकारों के नखरे झेलती है (?)। आप जान रहे होंगे कि कलाकार (साहित्यकार) सत्ता को ‘लोकधर्मी’ तथा ‘कलाधर्मी’ नहीं मानता और अपने आपको लोक एवं कला का संरक्षक (अभिभावक) मान लेता है। उक्त लेख में अशोक वाजपेयी के कई कटाक्ष अत्यंत मारक हैं। यह बात और है कि भाजपा के सत्ता में आते ही वे ‘विपक्ष’ का अनुसरण करने में जुट गये। कहना न होगा कि ऐसा करना उनके ‘कुछ पूर्वग्रह’ का ही परिणाम हो सकता है। यह भी कि कभी-कभार लेखक अपने ही कहे-लिखे का कल्पनातीत अतिक्रमण कर जाता है। अस्तु!

इस लेख पर मेरी शोधार्थी प्रतिभा तिवारी की आलोचनात्मक टिप्पणी की प्रस्तुति यहाँ संदर्भोचित प्रतीत होती है। निज संवाद में प्रतिभा तिवारी ने लिखा है कि “वे (अशोक वाजपेयी) ‘संस्कृति’ को स्पष्ट रूप में परिभाषित करने से बचते हैं और संस्कृति की ओट लेकर साहित्य और कला के बहाने उन लेखकों को आड़े हाथों लेते हैं, जो उनके अनुसार सत्ता (सरकार?) के विरोध में लिखते हैं। वे इस लेख में आद्यान्त सरकार का पक्ष सामने रखने का प्रयत्न करते हैं। और ऐसा करते हुए वे सत्ता और संस्कृति की सीमा का निर्धारण भी नहीं करते। संस्कृति की अपनी सत्ता और सत्ता की अपनी संस्कृति होती है।” उल्लेखनीय है कि प्रतिभा तिवारी ने मेरे साथ 2017 में काम आरंभ किया था। वे ‘आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आई. ए. रिचर्ड्स की आलोचना-दृष्टि : तुलनात्मक अध्ययन’ विषय पर शोध कार्य कर रही हैं। यह सूचना और आलोचनात्मक टिप्पणी का प्रसंग केवल इसलिए प्रस्तुत है कि हिन्दी साहित्य संसार को ज्ञान (सूचना) मिले कि हमारे युवा शोधार्थी क्या सोचते हैं; सोच रहे हैं।

ख़ैर, प्रतिभा तिवारी की टिप्पणी से होकर पुनः लौटते हैं अपने विषय पर। मेरे शोधार्थी आशीष जब ‘सत्ता और संस्कृति’ शोध-विषय लेकर मेरे पास आये, तो मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। क्योंकि शिथिलता, निष्क्रियता, निस्सारता, निष्प्रभता और लक्ष्यहीनता से दुर्दशाग्रस्त हिन्दी साहित्य विभागों में जान फूँकने वाले ऐसे विषयों की गुंजाइश लगभग ख़त्म कर दी गई है। शिक्षक भी जोड़-तोड़ कर तथा चरण-चुंबन से नौकरी पाते हैं। फिर क्या, पौध भी वही होगी, जैसा बीज और उसका रोपण होगा।

शोधार्थियों के चयन में भले ही गलती हो जाए, परन्तु प्रायः शोध-विष यों पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि शोध-विषयों में क्या-कुछ नवीनता है अथवा हो सकती है! अपने शोध-विषय के साथ न्याय करना पूर्णतः शोधार्थी का काम है। शिक्षक (निर्देशक) का दायित्व है कि उसे उचित दृष्टि दें और दोष दूर करने हेतु समुचित निर्देश देने का काम भी प्रामाणिकता के साथ होना चाहिए। यों ही कल विजयबहादुर सिंह द्वारा लिखित नंददुलारे वाजपेयी की जीवनी ‘आलोचक का स्वदेश’ (अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2008) पढ़ रहा था।

इस पुस्तक में ‘नामवर-प्रसंग’ शीर्षक अध्याय में शोधार्थी और शोध-प्रबंधों की स्थिति पर समुचित कटाक्ष है। विजयबहादुर सिंह ने लिखा है– “वहाँ दंडवत का चलन बहुत था। लोग कहते थे, वाजपेयी जी को दंडवत करके प्रसन्न कर लो, पीएच.डी. मिल जाएगी।” (पृ. 255) कमोबेश वही स्थिति हिन्दी साहित्य विभागों में आज तक विद्यमान है। इस सत्समालोचना से कोई शिक्षक-शोधार्थी आहत हो जाए, तो फिर ख़ैर नहीं। एक प्रश्न बारम्बार उपस्थित होता है कि इस दंडवत, चरण-चुंबन, परजीविता और अंधानुगामिता से हम (हिन्दी वाले) कब उबरेंगे?

व्यक्तिगत रूप में, मुझे वे शोधार्थी अच्छे लगते (रहे) हैं, जो अपना काम (शोध विषय) स्वयं तय करके आते हैं। अधिकतर शोधार्थी आगे (साक्षात्कार में) आकर बैठ जाते हैं कि कुछ भी दे दीजिए, कर लेंगे या कर देंगे (करेंगे)! ऐसा कहने में वे कभी-कभार सारी मर्यादाओं का अतिक्रमण कर जाते हैं और आगे चल कर इसी मर्यादा-अतिक्रमण के फलस्वरूप अमर्यादित रूप में ‘उत्पीड़न’ के शिकार हो जाते हैं।

कुछ भी (विषय) देने-थोपने वाले शिक्षक मुझे व्यक्तिगत तौर पर कभी पसंद नहीं आये। मुझे (स्व.) शिवनारायण व्यास (स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय से संबद्ध लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, धर्माबाद) और (स्व.) सुवास कुमार (हैदराबाद विश्वविद्यालय) जैसे स्वतंत्रचेता और सुविज्ञ शिक्षक मिले। उनकी विचारधारा में भी उनकी अपनी एक विशेष धारा थी, प्रवाह था और परवाह (इतर धारा की) भी थी। दोनों का मामला बहुत स्पष्ट था। तमाम प्रयासों के बावजूद मुद्दा समझ ना आये, तो जैसा कि इधर मेरा तकिया कलाम है – ‘समझ में आए तो ठीक, और ना समझ आए तो भी ठीक।’ उनकी वही धारा थी -‘एक ने कही दुजे ने मानी, नानक कहें, दोनों ज्ञानी।’ अस्तु, शिक्षक ही नहीं, शोधार्थी को भी स्वतंत्रचेता और नव्य-दृष्टि वाला होना चाहिए। ‘नव्य-दृष्टि’ अर्थात् ‘पुरातन का विरोध’ अथवा तिरस्कार नहीं! हिन्दी में बिना ‘अर्थात्’ (स्पष्टीकरण) के कुछ भी कहना जोखिम भरा काम है। अर्थात्, आप इस ‘अर्थात्’ के निहितार्थ को समझने में चूक नहीं करेंगे।

हम लोग, वैसे भी, कह लीजिए कि ‘राहों के अन्वेषी’ ही हैं। ‘अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार’ के तर्ज पर अनेकानेक संप्रदायों में, अनेकानेक विचार लेकर साथ-संगति में चलने वाले लोग! बहुदर्शी और बहु-दर्शनी! वही, ‘वादे वादे जायते तत्वबोधः!’

हिन्दी साहित्य के विभागों में एक बड़ी समस्या है, यहाँ कुछ नया करने की कल्पना करना भी बड़ा पेचीदा मसला है। जो अपने घनघोर अज्ञान, परजीविता, गावदीपन और अव्यावहारिकता के बावजूद जोड़-तोड़ कर और चरण-चुंबन से नौकरी पा जाता है और फिर अध्यक्ष, संकायाध्यक्ष आदि-आदि बन जाता है, तो सारे तिकड़म भिड़ा कर सर्वप्रथम अपने ‘आत्म-प्रकाशन’ में जुट जाता है। आप जान ही रहे होंगे कि ‘अज्ञानी का अहंकार’ कितना घातक होता है! हमारे हिन्दी विभागों को ऐसे नाकारा और परजीवी लोग तादाद में नसीब हुये हैं, ऐसा कहना बेमानी होगा, बल्कि यह कहना वाजिब होगा कि ऐसे नाकारों और परजीवियों को योजनाबद्ध तरीक से ठूँस-ठूँस कर भरा गया है। अस्तु!

तो इन्हीं-किन्हीं कारणों से हिन्दी में नव्य-दृष्टियाँ आती नहीं। शिक्षक भी नहीं सोचता। ना पढ़ता है। ना ढंग का लिखता है। नौकरी जुगाड़ने के बाद ‘गृह’ और ‘विश्राम’ से लेकर विश्रामगृह (गेस्ट-रेस्ट हाउस) तक के जुगाड़ में वह (अस्त) व्यस्त रहता है। पूरे देश में हिन्दी साहित्य के विभाग एक तरह से ‘बेढंगों’ से भरे पड़े हैं (कमोबेश?)। यह कथन संपूर्ण भारत में (कमोबेश?) इसी रूप में (‘अर्थात्’ के निहितार्थ के साथ) लागू होता है।

कथाकार उदयप्रकाश की चिंतन-दृष्टि से बहुत हद तक सहमत न होते हुए भी उनके द्वारा रचित कथाकृति ‘पीली छतरी वाली लड़की’ (वाणी प्रकाशन, 2005) में उन्होंने हिन्दी विभाग का जो रेखांकन किया है, उसमें ‘जाति’ विशेष वाला पक्ष यदि छोड़ दें, तो हिन्दी साहित्य विभागों के ‘बेढंगों’ के अद्भुत चित्र उभर कर, निखर कर आते हैं–“यहाँ (विश्वविद्यालय के विभाग में) पढ़ने वाले छात्र यहाँ से निकलकर किस भविष्य की ओर जाएँगे, कोई ठीक-ठीक नहीं जानता था।

वे उजड्ड, पिछड़े, मिसफिट, समय की सूचनाओं से कटे, दयनीय लड़के थे और वैसे ही कैरिकेचर लगते उनके अध्यापक! कोई पान खाता हुआ लगातार थूकता रहता, कोई बेशर्मी से सार्वजनिक रूप से अपनी जांघ की जोड़ें खुजलाता, कोई (-) किसी लड़की को चिंपैंजी की तरह घूरता।” (पृ. 26) इसी में अन्यत्र लिखा है कि, “हिन्दी विभाग का दृश्य कुछ-कुछ उस तरह था (-), जिस तरह तॉलस्तॉय की कहानी का अमीर बूढ़ा काउंट, सज-धज कर, विग के नीचे छुपे स्प्रिंग के द्वारा अपने चेहरी की झुर्रियाँ मिटाकर, शहर की संभ्रांत नाइट पार्टियों में पहुँचता था और दुर्दम्य महात्वाकांक्षाओं की वासनाओं में सुलगती सुंदर चालू और घाघ स्त्रियों के साथ चुहलबाजी करता था।” (पृ. 105) निश्चय ही हिन्दी विभाग का एक यथार्थ अथवा कल्पित चित्र आपकी दृष्टि में बना-उभरा होगा।

अस्तु, तो हिन्दी के बहुतांश शिक्षक ढंग का पढ़ते-लिखते नहीं। पढ़ेंगे नहीं, तो विचार भी कहाँ से आएँगे? अच्छा, विचार आने के लिए ना बुद्ध हैं, ना विचार आने-पाने-ग्रहण करने योग्य बुद्धि ही है! एक बार नौकरी मिल गई, तो बस वह उसी लीक को पीटते रहते हैं – ‘बे एक बे, बे दुने चार’ (मराठी पहाड़ा) अर्थात् ‘दो एकम दो, दो दुनी चार’ और मार पड़ती है, बेचारे बच्चों पर! इधर, बहुत कम लोग (शिक्षक-आलोचक) बचे हैं, जो पूछते-बताते हैं कि इन दिनों क्या-कुछ पढ़ा-लिखा! क्या करें, इधर तो बहुत सारे (ज्ञानी) ऑनलाइन ज्ञान बाँटने में अति-व्यस्त हैं। कोरोना का हार्दिक आभार कि उसने हिन्दी में ऑनलाइन डाटा, भले ही वह कचरा-अधकचरा ही हो, विकसित करने में बड़ी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया है। इन दिनों, निस्संदेह, ‘सकारात्मक सोच’ अत्यंत आवश्यक है -‘हम को मालूम है जन्नत की हक़ीक़त लेकिन, दिल के ख़ुश रखने को ‘ग़ालिब’ ये ख़याल अच्छा है।’गौर कीजिएगा, ऐसा करते हुए उन महानुभावों के चेहरों पर अपूर्व प्रसन्नता झलकती है । गोया कोई नई चीज़ ईज़ाद कर ली हो।

जब सोचता हूँ, तो लगता है कि गाँव के शिक्षकों की बात फिर भी समझ में आती है कि क्योंकर वह बहुत अधिक पढ़ता-लिखता नहीं? वह जानता है कि स्कूल में पढ़ाना (रटाना?) समाप्त होते ही खेत में जाकर हल जोतना है, मवेशियों को चारा-पानी देना है, दूध दुहना है इत्यादि। नहीं ही कुछ करना, तो खैनी फाँक कर यह कहते तो बनता ही है कि ‘ऐ बबुआ दौरो, आ गये चुनाव नेता ना बनबो?’ चौकड़ी भरते हुए, चौराहे पर गावदी राजनीतिक छिंटाकशी! वह कमोबेश ऐसे ही कामों में मशगूल (होता) है (?)।

परन्तु इधर विश्वविद्यालय-महाविद्यालय-उच्च शोध संस्थानों में तो वैसा कुछ करना है नहीं, फिर भी एक विचित्र क़िस्म की निष्क्रियता, विचित्र क़िस्म की हीनता, विचित्र क़िस्म का अहंकार, विचित्र क़िस्म की आत्म-प्रकाशन की प्रवृत्ति गहरे और व्यापक रूप में दिखाई देती है। और आप जान रहे हैं कि यह (ऐसा) सबकुछ बिना कुछ किये ही किया जा सकता है। अस्तु, हिन्दी के शिक्षक-आलोचक और विभागों को निश्चय ही इस नकारात्मकता, निष्क्रियता और शिथिलता पर गंभीरता से सोचने-विचारने की आवश्यकता है।

हिन्दी में ‘सत्ता और संस्कृति’ के सम्बन्ध-अन्तर्सम्बन्ध को लेकर पाले-पोसे ‘पूर्वग्रह’ के कारण इस विषय पर हिन्दी शिक्षक-आलोचकों में प्रायः बोलने-लिखने से सायास-अनायास बचने की (उदासीन) प्रवृत्ति (रही) है (?)। आलोचक अशोक वाजपेयी के शब्दों में ही कहूँ तो, “हममें से बहुतों को अपने गरेबाँ में, जो शायद चाक नहीं भी है, थोड़ा देखना चाहिए।” (पृ. 103) सत्ता और संस्कृति के अपने अनेक गहरे सम्बन्ध-अतर्संबंध हैं। हम जान-समझ रहे हैं कि नेहरू और कांग्रेसी सत्ता ने भारतीय संस्कृति और साहित्य को क्या-कुछ दिया है (?)।

यह प्रसंग भी दृष्टव्य है – 21-25 जून, 1935 को पेरिस (फ्रांस) में ‘वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ राइटर्स फॉर दि डिफेंस ऑफ कल्चर’ का अधिवेशन इस बात का प्रमाण है कि ‘लेखकीय सत्ता’ ‘संस्कृति-रक्षा’ के नाम पर एकजुट होकर सत्ता को चुनौती देने का उपक्रम करती है। भारत में नेहरू की सत्ता ने उक्त पेरिस कांग्रेस से प्राण-तत्व ग्रहण कर भारतीय संस्कृति की मूल भावना में परिवर्तन हेतु न केवल हस्तक्षेप किया, अपितु ‘भारत माता संबंधी कवि-कल्पना’ को ‘पुरातनपंथी’ घोषित कर कथित ‘जनमोर्चा’ समर्थक ‘लेखकीय सत्ता’ को सत्ता (नेहरू) का सहयोग करने हेतु राजी भी करा लिया। (विस्तार के लिए देखिए, मेरी कहानी, नेहरू) परिणामतः ‘भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ’ जैसा संगठन उभर कर आया, जो उक्त पेरिस (फ्रांस) कांग्रेस से प्रभावित था। मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर की भूमिका से हिन्दी का पाठक परिचित है ही। न हो तो फिर कभी विस्तार से।

यहाँ ध्यातव्य है कि ‘वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ राइटर्स फॉर दि डिफेंस ऑफ कल्चर’ का आयोजन रोमाँ रोलाँ और हेनरी बारबुसे ने किया था और यह ‘जनमोर्चा’ के नारे के समर्थन में साहित्यिक दुनिया के हस्तक्षेप की एक सोची-समझी पहल थी। इस अधिवेशन में आमंत्रित वक्ताओं में ‘संस्कृति-रक्षा’ की दुहाई देने वाले और उससे सम्बन्धित कई लब्ध प्रतिष्ठित वक्ता मौजूद थे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि संस्कृति-रक्षा का नारा लगाते हुए लेखक प्रायः स्वत्व-रक्षा की भूमिका बनाता और मज़बूत करता (रहा) है।

वह सत्ता से पुरस्कार पाने का उच्चाकांक्षी भी होता है और ‘सुविधानुसार’ उसका तिरस्कार भी करता है। अस्तु, उक्त अधिवेशन का आयोजन मैक्सिम गोर्की के संरक्षण में हुआ था। आमंत्रित मुख्य-अतिथियों में लुई आरागॉन, बर्टोल्ट ब्रेख्त, आंद्रे गिडे, ऐल्डस हक्स्ले, आंद्रे मलरॉक्स, रॉबर्ट मुसिल और बोरिस पास्तेरनाक इत्यादि शामिल थे। प्रसंगावधान से स्मरणीय है, आगे सन 1958 में फ्रांस के संस्कृति मंत्री आंद्रे मलरॉक्स से हुई नेहरू की बातचीत के मूल में ‘सत्ता का सांस्कृतिक परिवर्तन में हस्तक्षेप’ का परिचय भलीभाँति मिलता है।

अशोक वाजपेयी ने ‘संस्कृति-निर्माण’ और ‘संस्कृति-रक्षा’ में सत्ता के सहयोग-हस्तक्षेप का विस्तारपूर्ण वर्णन किया है। जैसा कि प्रतिभा तिवारी की टिप्पणी का ऊपर उल्लेख किया है, “वे (अशोक वाजपेयी) संस्कृति की ओट लेकर साहित्य और कला के बहाने उन लेखकों को आड़े हाथों लेते हैं, जो उनके अनुसार सत्ता (सरकार?) के विरोध में लिखते हैं। वे इस लेख में आद्यान्त सरकार का पक्ष सामने रखने का प्रयत्न करते हैं।” हिन्दी का पाठक अशोक वाजपेयी की धार और धारा को भलीभाँति जानता-समझता है। परन्तु, उन्होंने सत्ता में रहकर ‘संस्कृति-रक्षा’ की भूमिका का जो (जिस तरह) विवेचन-विश्लेषण किया है, वह नज़रंदाज करने योग्य नहीं है।

मेरे विचार में ‘सत्ता और संस्कृति’ के पक्ष-विपक्ष और सम्बन्ध-अन्तर्सम्बन्ध को थोड़ा-बहुत ही सही, जानने-समझने में यह लेख मददगार साबित होता है। हिन्दी साहित्य विभागों के शिक्षक-आलोचक-विद्यार्थी-शोधार्थियों को जानना-सोचना-समझना होगा कि अस्मिता विमर्शों के ढेर और ढर्रे से बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। अभी भी उस दुनिया पर सोचना-विचारना बाकी ही है। अशोक वाजपेयी की ही एक कविता है, ‘छोटी-सी दुनिया’। उसकी आरंभिक पंक्तियाँ अत्यंत रोचक हैं –“यही जो छोटी-सी दुनिया हमें मिली है/ सच है, सुन्दर है/ और असह्य भी-/ यही सम्हाले नहीं सम्हलती है/ यही भरी है इतने हर्ष से, यही द्रवित है इतने विषाद से।” कितना विरोधाभास और अंतर्द्वंद्व है? ऐसे ही विरोधाभास और अंतर्द्वंद्व हिन्दी भाषा-साहित्य के शिक्षक-आलोचकों में ‘सत्ता और संस्कृति’ के सम्बन्ध-अन्तर्सम्बन्ध के चिंतन में भी हैं। अस्तु!

आपने निश्चय ही समय निकालकर यह लेख आद्योपान्त पढ़ा होगा। और हाँ, आशा है कि पढ़ा है तो मुक्त होकर ही पढ़ा होगा, बिल्कुल उसी प्रकार – ‘ना काहू से बैर!’ शेष, फिर कभी विस्तार से। इसी के साथ नमस्कार! आपका यथासंभव ‘आनंद’ बना रहे।

.