माई : महिमा बरनि न जाई

रामपुर की रामकहानी-13

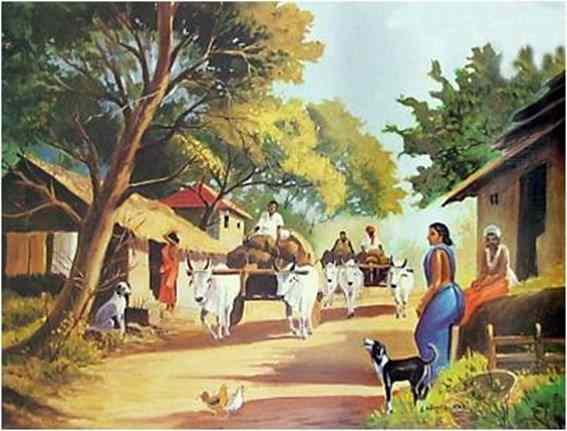

माई का जन्म केवल दुख सहने के लिए हुआ था क्या? पति मामूली किसान, जिनके पास दो बैल की खेती भी नहीं। बैलगाड़ी से कुछ इधर- उधर की कमाई न कर लें तो परिवार को दो जून की रोटी मिलना भी दूभर हो जाय। उस पर दमा का रोग, जिसे लोग कहते हैं कि दम के साथ ही जाता है। गया भी दम के ही साथ। दवा करते- करते ही जिन्दगी गुजर गयी।

माँ को हम लोग ‘माई’ कहते। वह बताती थी कि जब उसकी शादी हुई तो उसके पिता सहित घर के सभी पुरुष एक कत्ल के केस में लम्बी सजा काट रहे थे। वह थी जरूर एक प्रतिष्ठित जमींदार की बेटी, किन्तु जब उसके पिता और भाइयों पर मुकदमा दर्ज हुआ तो गिरफ्तारी से बचने के लिए कई दिनों तक वे अंडरग्राउंड रहे। पुलिस दबिश देती रही। अंग्रेजों के जमाने में कानून बड़े सख्त थे। आत्म समर्पण न करने के कारण उनके घर की कुड़की तक हुई जिसमें पुलिस वाले घर के बर्तन तक उठा ले गये।

अन्तत: पिता सहित चारो भाइयों ने सरेंडर किया और सभी अनिश्चित काल के लिए जेल चले गये। इधर घर में लड़की सयानी हो रही थी सो उसकी माँ ने अपने पुरोहित को बुलाया और अपनी बेटी के विवाह हेतु लड़का देखने के लिए उन्हें पश्चिम की ओर रवाना कर दिया। उन्हें कहीं से पता चला था कि उनकी बिरादरी का एक गाँव गोरखपुर जिले के उत्तर में है जो बड़े खानदानी लोग हैं। पुरोहित आए, लड़का देखा, खानदान परखा, जन्म- पत्री मिलाई जो अच्छे गुणों से बन रही थी और यह भी देखा कि उनके पास इतनी खेती थी कि लड़की का गुजर- बसर हो सकता था। अगर पुरोहित महराज ना- नुकुर करते तो उन्हें और दौड़ना पड़ता। सो उन्होंने शादी ठीक कर दी और विवाह सम्पन्न हो गया। पिता और सभी भाई जेल में ही थे। शादी में घर का कोई शामिल न हो सका, दो छोटे भतीजों के अलावा। खानदान, खेती और लड़का- उस जमाने में इन्हीं तीन चीजों को परखा जाता था। लड़का से तात्पर्य कि उसके सभी अंग साबूत हों और वह इतना हट्ठा- कट्ठा हो कि खेती में मेहनत कर सके। इस दृष्टि से उत्तम शादी थी। संरक्षण के लिए सास भी नहीं थीं। जेठानी मालकिन थीं जिनके पति सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे।

बाऊजी अपने पिता की दूसरी पत्नी के पुत्र थे। अपने बड़े भाई से उम्र में बीस साल छोटे। उनका काम था- खेती, पशुपालन और घर की देखभाल करना। स्वाभाविक है उनकी पत्नी को भी घर में वही हैसियत नसीब हुई। गौने के समय से ही उनको भरपूर कष्ट मिला। उन दिनों तो बेटियों को आशीर्वाद ही मिलता था कि, “नैहर से डोली जाए, ससुरार से अर्थी।” लड़कियाँ हर तरह का दुख सहकर भी ससुराल में रहती थीं। वे अपने माता-पिता को कुछ भी नहीं बताती थीं। मेरी माँ अपना दुखड़ा रोती भी तो किससे ? घर में था ही कौन जो सुधि लेने आता ? तीन बरस बाद जेल से छूटने पर जब उनके भैया आए और अपनी बहन की दशा देखी तो खूब रोये और जाते समय उसे अपने साथ लेते गए। उसके बाद तो उन लोगों ने तय कर लिया कि वे अपनी बेटी की बिदाई तभी करेंगे जब उसके पति अलग घर बसा लेंगे।

और आखिर एक दिन बँटवारा हो गया। बँटवारे में बाऊजी को एक बैल के साथ बैलगाड़ी भी मिली और साथ में मिले उनके बूढ़े पिता, जिन्हें उनके पढ़े-लिखे कमासुत बड़े बेटे ने अपने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया था। बाऊजी अब दिनभर काम करते और अपने पिता जी के साथ खुद बनाते खाते। शरीर में ताकत इतनी थी कि वे मेहनत से कभी नहीं डरे। वर्षों ऐसे ही चलता रहा।

एक दिन बड़े मामा आये। उन्हें भी रोटी पकाकर बाऊजी ने ही खिलाया। मामा ने देखा कि उनके बहनोई दिनभर खेतों में काम करते हैं, बैलों की सेवा करते हैं, घर की सफाई करते हैं और भोजन भी खुद ही पकाते हैं। मामा को बाऊजी का दुख देखा न गया और उन्होंने अपनी बहन को खुद पहुँचा दिया। मेरा जन्म पुरनका टोला पर हुआ था किन्तु मेरे जन्म के तीन-चार बरस बाद ही डकैतों के डर से पूरा टोला उजड़ गया और जिसे जहाँ जगह मिली बस गया।

सुकुल के टोले पर अपनी जमीन थी। बाऊजी ने वहाँ बिल्कुल नये ढंग का अपना घर बनवाया। गाँव में ही नहीं, कहीं भी मैने उस तरह का मकान नहीं देखा। मिट्टी की दीवाल पर छल्ली लगा दी गयी थी। उत्तर-दक्खिन आमने- सामने दो छोटे- छोटे कमरे, बीच में दालान और पूरब-पश्चिम दोनो ओर ओसारा। ओसारों में खुलने वाले दालान से जुड़े दरवाजे खोल देने पर सीधे हवा आर- पार जाती थी, किन्तु दोनो दरवाजे एक साथ खुलते बहुत कम थे। कुत्ते-बिल्ली का डर तो था ही, इन्सान के ईमान का भी क्या भरोसा ? हाँ, कमरों से हवा के आवागमन का कोई संबंध नहीं था। दोनो कमरों में एक-एक रोशनदान भर थे जिनसे हल्की सी रोशनी आती। कुछ ढूँढने के लिए दिन में भी टार्च या कैंडिल का सहारा लेना पड़ता। दक्खिन वाले कमरे में एक डेहरी थी जिसमें अरहर की दाल रखी जाती, एक धुनकी थी जिसमें भेली, और नीचे सजाकर छोटी- बड़ी अनेक हाँड़ियाँ और खोन्हें ( मिट्टी के बर्तन) रखे गये थे जिनमें तरह- तरह के अनाज तथा गृहस्थी के दूसरे सामान रखे जाते। उत्तर वाले कमरे में भी एक डेहरी थी और किनारे परई से ढँकीं कुछ हाँड़ियाँ। मेरी जब शादी हुई तो इसी कमरे में दूल्हन के लिए चारपाई डाल दी गई। गर्मी के दिनों में पूरी रात पंखा झलते बीत जाती। वर्षों तक गृह-बधू सरोज शर्मा का यही स्थायी निवास था, जब तक बेटे की पढ़ाई के बहाने मैं उन्हें बड़हलगंज नहीं ले गया। उन दिनों गाँवों में नई बहुओं को घर से बाहर निकलना प्रतिष्ठा के विरुद्ध था। निकलती भी थीं तो लंबे घूँघट में। काकी ( राम मूरत काका की पत्नी) ने तो एक बार बड़े गौरव-बोध के साथ मुझसे कहा था, “बबुआ, बूढ़ हो गइलीं लेकिन हम आपन खेत ना देखलीं।” मेरी माँ ने भी घर की इस तथाकथित मर्यादा का ख्याल रखा और मरते समय तक भी उसने अपने कुछ खेत नहीं देखे थे।

पश्चिम ओसारे में चूल्हा जलता था, माँ ने पीली मिट्टी का चूल्हा अपने हाथ से बनाया था। लवना ( जलावन) के लिये लकड़ियों की कमी थी नही। अपना बाग था। बीजू आम के बड़े- बड़े पेड़ थे। जामुन, महुआ, शीशम आदि के भी दर्जनों पेड़। किसी भी पेड़ से कुछ डाल काट लीजिये-जलावन तैयार। आम के एक-एक पेड़ तो आज के पचास कलमी पेड़ों के बराबर थे। बृक्षारोपण के नाम पर आज तो सिर्फ संख्या गिनायी जाती है- ठिगने- ठिगने, फलहीन, छायाहीन, कोमल तनों और जल्दी बूढ़े होने वाले बृक्षों के पौधे लगाकर, जिनकी लकड़ियाँ भी किसी काम की नहीं होतीं।

फूल का एक बटुला था जिसमें भात, बटुली में दाल और लोहमटिया की कड़ाही में तरकारी बनती थी। हाँ, भोजन के लिए फूल की थाली एक ही थी। एक थाली पीतल की थी जिसमें दही परोस देने से दही का स्वाद कुछ मिनटों में ही बिगड़ जाता। एक मोटे आल्मुनियम जैसी धातु की थाली भी थी जिसे देखने से ही लगता था कि इसे हाथ से पीटकर थाली नुमा आकार दे दिया गया है। उसे बाऊजी के किसी दोस्त ने उपहार में दिया था। बाऊजी उसके बारे में गर्व से बताते कि जहाज बनाने वाली धातु से ही यह बनाया गया है और यह जीवन भर रहेगा। मेरी सहधर्मिणी सरोज शर्मा को वह थाली बहुत याद आती है क्योंकि उन्हें भोजन प्राय: उसी थाली में परोस दिया जाता जिसे देखते ही उनकी आधी भूख मर जाती किन्तु संकोच और लिहाज के नाते वे कभी मना नहीं कर पातीँ। घर में कटोरियाँ भी कम थीं। तब तक स्टील के बर्तन गाँवों तक नहीं पहुँचे थे। शहर में शायद हों, नहीं जानता, क्योंकि तब तक मैंने भी शहर नहीं देखा था। कूकर की सीटी की आवाज भी गाँवों में सुनने को नहीं मिलती थी। चोरी या डकैती करते समय लुटेरे बर्तन भी उठा ले जाते।

एक बार मेरी दीदी के ससुर आए थे। बाऊजी को उनके साथ ही भोजन करना था। दुक्खी काका के घर से एक और फूल की थाली मैं चुपके से ले आया था। माँ ने भात को थालियों में परोस करके एक तरफ दबाकर गोल सा बना दिया और उसी के ऊपर सब्जी रखने के लिए कटोरी के आकार की जगह भी, जिसमें सब्जी रख दी और बाकी हिस्से में दाल। रोटियाँ मोड़कर भात के ऊपर रख दी थी। कटोरियों के अभाव की क्षतिपूर्ति का यह फार्मूला मेरे घर तब तक अपनाया जाता रहा जब तक स्टील के बर्तन नहीं आ गये। भोजन हम जमीन पर बैठकर करते। नीचे जूट का बोरा या छोटी चटाई बिछा दी जाती। बाऊजी को भी भोजन कराते समय माँ बेना (पंखा) झलते हुये सामने बैठी रहती, घटने पर देने के लिए। उसकी निगाह भोजन करने वालों की थाली पर रहती और पूछती रहती। भोजन करने वालों को देते वक्त वह कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती कि उसके लिए कुछ बचा भी है या नहीं। मैंने उसे भोजन करते बहुत कम देखा है। सबको खिला लेने के बाद मानो उसका पेट भर जाता और वह परम संतुष्ट हो जाती। फिर बचा- खुचा खाकर सो जाती। अमूमन भोजन हम दालान में ही करते।

पूरब ओसारे की दीवाल में ताखा बना दिया गया था। शाम होते ही माँ इसमें मिट्टी के तेल का दीया जलाकर रख देती थी जिसे वह सँझवाती जलाना कहती थी। उसी दीवाल में एक तरफ थोड़ी जगह छोड़ दी गई थी जिसे बाद में मैंने काठ की दो छोटी-छोटी पटरियाँ लगाकर अपने लिये पुस्तकों का सेल्फ बना लिया था जो बाद में विश्वंभर के भी काम आया।

गोरा रंग, पतले होंठ, लंबी सुडौल नाक, उसमें छोटी सी कील, ललाट पर लाल चौड़ी टिकुली, माँग में पीला सिन्दूर और सिर से ढँकी हुई किनारी सूती साड़ी में माँ खूब फबती थी। भिन्सहरा होते ही पश्चिम ओसारे में गड़े जाँत पर माँ बैठ जाती थी और दिन उगने से पहले ही जरूरत भर का पिसान पीस देती। मैं पूरब ओसारे में सोता था। इसके बावजूद माँ की सुरीली आवाज से ही मेरी नींद खुलती और मैं पढ़ने बैठ जाता। बाऊजी भी थोड़ी देर बाद बैलों को नांद पर लगाते और उनके लिए सानी -पानी करते। माँ के द्वारा गाये जाने वाले जँतसार के न जाने कितने गीत लम्बे समय तक मेरी स्मृतियों में बसे हुये थे। माँ के सुर में जादू था। सावन में कजरी तथा फागुन में फगुआ की महफिल मेरे घर जरूर जमती। शाम को भोजन के बाद पड़ोस की महिलाएं आ जातीं जिनका काम माँ के सुर में अपना सुर मिलाना भर होता। माँ के बाद संगीत की इस विरासत को भौजी ने आगे बढ़ाया।

माँ महीने में एक बार हम सबको बुकवा ( उबटन) जरूर लगाती। इसके लिए वह पीला सरसो हलका सा भूनकर सील पर पीस लेती, उसमें वह कुछ और चीजें भी मिलाती, फिर मलिया में रखकर सरसो के तेल के साथ ले आती और हमें बड़े प्यार से लगाती। जाड़े के दिनों में, धूप में बैठकर माँ के हाथों बुकवा लगवाने के सुख की कल्पना भी वे नहीं कर सकते जिन्हें अपनी माओं के हाथों जन्नत का यह सुख कभी मयस्सर नहीं हुआ। बुकवा लगवाने का मेरा यह सिलसिला गाँव छोड़ देने के बाद ही बंद हुआ। अब गाँवों में भी नये जमाने की माओं को यह जहमत नहीं उठानी पड़ती। वे जॉनसन कंपनी को जरूर धन्यवाद देती होंगी जिसने बच्चों के लिए तरह -तरह के पाउडर और लेप ईजाद करके बुकवा को सदा के लिये रिप्लेस कर दिया है। इतनी बड़ी अमेरिकन कंपनी के सामने बुकवा की हैसियत ही क्या थी ?

पड़ोस में किसी के घर विवाह या कोई भी मांगलिक कार्य होने पर वे माँ को बुलाकर अवश्य ले जातीं। उन दिनों जब तक महिलाओं के मांगलिक गीत नहीं हो जाते यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। एक बार तो राम बिरिछ भैया( रामबृक्ष उपाध्याय) के घर भोजन कर लेने के बाद भी बाराती गारी सुनने की लालच में हाथ धोने के लिए उठ ही नहीं रहे थे। वे तीन-चार गारी सुन लेने के बाद तभी उठे जब माँ और उसके साथ की महिलाओं ने गाना बंद कर दिया। बाद में साँस फूलने की बीमारी के कारण उसने गीत गाना बहुत कम कर दिया।

माई-बाऊजी के बीच झगड़ा होते मैंने कभी नहीं देखा। बाऊजी जब कभी किसी बात के लिए माँ को डाँटते तो माँ एक शब्द नहीं बोलती। वह सिर्फ सुनती रहती। बाऊजी खुद ही बोलकर चुप हो जाते। बाद में आवश्यक होने पर वह अपनी सफाई दे देती। ऐसी सहनशीलता मैंने किसी और में नहीं देखी।

माँ बड़े घर की बेटी थी। बचपन बड़े लाड़-प्यार में बीता था। किन्तु मैंने उसे अपने भाग्य पर आँसू बहाते या किसी चीज के लिए बाऊजी से फरमाइश करते या उलाहना देते या किसी दूसरे के सामने किसी अभाव का दुखड़ा रोते नहीं देखा। न जाने किस धातु की बनी थी मेरी माँ। जो कुछ उसे मिला था उसी में परम संतुष्ट- भगवान की कृपा समझकर।

माँ को दमा ने कमजोर कर दिया था। जाँता वह पीस लेती किन्तु ढेंका चलाने में वह थक जाती। ढेंका पैर से चलाया जाता। कुछ देर बाद ही थकान आ जाती। मेरे पूरब वाले ओसारे में ढेंका था। ऐसे में दसई काका की पत्नी या सूरसती या कोई दूसरी पड़ोस की महिला अपना धान लेकर आ ही जाती और माँ का भी धान कूट देती। बदले में माँ भी ओखली में हाथ से धान चलाकर उनका सहयोग करती। ओखली में धान चलाने का काम बैठे- बैठे ही हो जाता और थकान नहीं लगती। ऐसा प्राय: रोज ही होता। उन दिनों अरवा भात खाने का रिवाज बहुत कम था। धान को उबालकर भुजिया किया जाता और उसे सुखाकर फिर ढेंकी में कूटकर चावल निकाला जाता। अमूमन किसी त्योहार के दिन या मेहमान के आने पर अरवा भात बनता। भुजिया चावल तैयार करने में श्रम तो बहुत लगता किन्तु स्वास्थ्य की दृष्टि से यह चावल बहुत उपयोगी होता था। उन दिनों मधुमेह के रोगी गाँवों में नहीं मिलते थे। अब तो धान की फसल घर में आने के साथ ही धनकुट्टी मशीन घर-घर पहुँच जाती है और लोग जरूरत भर का चावल एक ही साथ कुटवाकर घर में रख लेते हैं। इसी तरह मेरे गाँव में आटा पीसने की चार मिलें हैं। मशीनी सभ्यता ने श्रम से महिलाओं को मुक्त कर दिया है, किन्तु बदले में सुगर, ब्लडप्रेसर, थायरायड और गठिया का तोहफा भी खूब दिया है।

स्कूल जाने से पहले ही माँ ने मुझे हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र रटा दिया था। रघुनाथ दास रामसनेही कृत ‘विश्राम सागर’ उसका प्रिय ग्रंथ था जिसका, समय मिलने पर वह पारायण करती। जब तक स्वास्थ्य अनुकूल रहा, माँ ब्रत जरूर रहती और सारे त्योहार उत्साह से मनाती। तीज और जिउतिया( जीवत्पुत्रिका) का व्रत उसने तब तक रखना जारी रखा जब तक उसके शरीर में तनिक भी ताकत थी। ये पर्व पति और पुत्र की सलामती के लिए रखे जाते। उसके जीते जी दोनो सलामत रहे। होली, दीवाली जैसे त्योहारों के दिन माँ को बिल्कुल फुर्सत नही मिलती। उस दिन कुछ खास पकवान बनाने पड़ते। घर के लोगों के अलावा बरेठिन, गँवहिन, कोंहार, लोहार, हरवाह सभी आते और सबको बाकायदा भोजन कराना पड़ता या उन्हें भोजन भर की सामग्री देनी पड़ती।

माँ को अपने मैके के एक पारिवारिक देवता ‘चउरा बाबा’ पर बड़ी श्रद्धा थी। इस संबंध में उसके साथ घटी एक घटना मुझे कभी नहीं भूलती।

भादो की अँधेरी रात थी। ग्यारह बज रहे थे। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। माँ काफी दिनों से बीमार थी। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। सांसें तेजी से ऊपर- नीचे हो रही थीं। पैर ठंढे हो गये थे। बाऊजी उसके सिर को धीरे- धीरे सहला रहे थे और मैं उसके पाँवों में तेल की मालिश कर रहा था ताकि पाँव में कुछ गर्मी आये। माँ के बड़े भाई चंद्रबली मामा भी आये हुए थे। हम सभी भीतर ही भीतर टूट चुके थे और हताश होकर उसकी मौत की मानो प्रतीझा कर रहे थे। इसी बीच बाऊजी ने चंद्रबली मामा से आग्रह किया,

“अब तो कोई रास्ता बचा नहीं है। चउरा बाबा से ही प्रार्थना कीजिए न ! वे आपके खानदानी देवता हैं। और इनकी भी चउरा बाबा में बड़ी श्रद्धा है।” उन्होंने माँ की तरफ संकेत करते हुए कहा।

माँ से भी उन्होंने चउरा बाबा को मनाने का आग्रह किया जो बोल तो नहीं पा रही थी किन्तु चेतना उसकी मौजूद थी।

मामा हाथ मुँह धोकर जमीन पर बैठकर चउरा बाबा का ध्यान करने लगे। लगभग एक घंटे बाद चमत्कार हुआ। जिस माँ के मुँह से कई दिनों से कोई आवाज नहीं निकल रही थी वह अचानक उठकर बैठ गई,

“अरे हमार बाबा आ गइलें, बाबा आ गइलें। बाबू तनी लोटा में पानी ले आवS। हम बाबा के पाँव पखारब।”

मैं लोटा को भली -भाँति साफ करके पानी ले आया। उसके इशारे के अनुसार पानी गिराया। उसने अपने हाथ से दीवाल को धोया और कुछ क्षण बाद आराम से लेट गई। उसका साँस फूलना एकाएक बंद हो गया। बाऊजी ने पूछा, “चउरा बाबा चल गइलें ?”

“हाँ चल गइलें।”

“का कहलें हवे ?

“हमार पीठ ठोंकलें हवें, अउर कहलें हवें जे- जो ठीक हो जइबे।”

“कइसन रहलें हवें चउरा बाबा ?”

“खड़ाऊँ पहिरले रहलें आ हाथे में छड़ी ले ले रहलें हवें।”

उसके बाद कई महीने तक माँ का साँस फूलना बंद रहा।

फिर भी माँ असमय चली गई। 6 जून 1982 को। उस समय उसकी उम्र पचास से अधिक नहीं रही होगी।

.