नाता ये कोई और है…

भाव-कथा काव्य

मैं सेंध लगाकर उनके जीवन में घुस गयी थी और वे निकाल न सके थे

मैं उन्हें अपने जीवन में खैंच लायी थी और वे निकल कर जा न सके थे…

मैं उनकी रिश्वत बन गयी थी और

उनके जीवन को सरकारी दफ्तर बना दिया था

दोनो एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते थे

मैं उनकी आदत बन गयी थी

और मान लिया था कि

वे आदत के वश में हो गये थे

ऐसा करना मैंने चाहा नहीं था

ऐसा होने उन्होंने दिया नहीं था

और हो गया था, पर होने को उन्होंने माना नहीं था

इस तरह मैं अपने लिए उनका जीवन बन गयी थी

और नहीं बने थे वे वे मेरे लिए भी मेरा जीवन

पर मेरी घनघोर चाहत पर उनका वश नहीं था…

यह सब वो न था, जिसे दुनिया प्रेम कहती है

पर दुनिया समझती रही कि यह

उस प्रेम के सिवा कुछ नहीं है…

मैं 25 साल की कुँवारी… और वे बियाहे 52 साला

वे दो बच्चों के पिता और मैं पुरुष-गन्ध से अछूती ।

वो दुनिया से बहुत प्यार करते और संसार को सर पे उठाये घूमते।

मेरे लिए संसार का कोई अस्तित्त्व न था, सो दुनिया मेरे ठेंगे पर होती..।

मैं अपने अप्पा-अम्मा को बहुत चाहती थी

और वे अपने बच्चों की नींद सोते-जागते थे।

मैं इकली बिटिया अपनी माँ की ऑखों की पुतली थी

और वो इकले बटे अपनी माँ की दोनो आँख़ें…

मेरे दो भाई – एक छोटा एक बडा और उनकी दो बहनें – दोनो बड़ी

वो अपनी दोनो बहनों से बहुत प्यार करते और मैं दोनो भाइयों से बहुत लड़ती…

जब एक बार मैंने उन्हें मुँड़े-सिर पर हैट लगाये देखा था

अपनी माँ की अंत्येष्टि करके आये थे वे

और उस दिन मैं उन्हें गरदन में चन्दन और माथे पर रोली लगाये

दिखी थी पहली बार – पूजा करके आयी थी

मेरे चन्दन-रोली का उन्होंने भरे मजमें में उडाया था मज़ाक़

और उनके बुझे चेहरे और हैट के नीचे मुँडे सर को देख मैं रो पड़ी थी

यही वो भेंट थी, जो जीवन बन गयी थी

और यह जीवन उसी की भेंट बन गया था।

मुझसे पहले भी नाटक ही उनकी जिन्दगी था

और उनके साथ मेरी जिन्दगी ही एक नाटक थी।

वे एक पत्नी को छोडकर नाटक कर रहे थे

और मैं इस नाटक में शामिल हो गयी थी –

वे तड़प रहे थे नाटक को जिन्दगी बनाने में

और मैं तड़क रही थी पिता की पति-तलाश और भावी पतियों की शर्तों से…

जमाने की सारी नाटक करती और करना चाहने वाली

लड़कियां पड़ी रहतीं उनके पीछे

और मेरी ऑफिस का एक कलीग पड़ा थे मेरे पीछे…

उन्हीं दिनों मैंने उनके साथ एक नाटक देखा था

जिसकी युवा नायिका 75 साल के लेखक से

उसकी अत्मकथा का डिक्टेशन ले रही थी।

अपने प्रेमी से हमेशा उन्हीं की बात करती थी

और इसी बात पर वह चिढ़ता-झल्लाता था

हर शाम दोनो के बीच होता था झगड़ा इसी बात पर

बस, मैं भी अपने उस सहकर्मी को लिफ्ट देने लगी

जितनी देर रहती साथ, ‘इनके’ बारे में ही करती बात…

बताया उसके दोस्तों ने – ‘वह तुम्हें घुमा रही है’…

इस तरह मेरी योजना सफल हुई थी

लड़-झगड़ कर आख़िर वह भाग खड़ा हुआ था

और मुझे उससे मुक्ति का बड़ा मज़ा आया था…

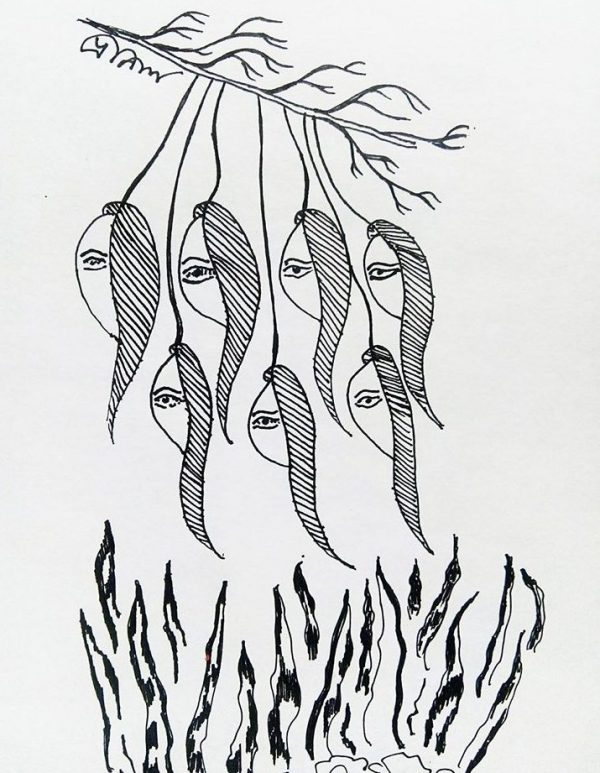

उनका एक एकांत था

जिसके चारो ओर एक भीड़ होती सदा

नाटक करने वालों की, देखने वालों की…

और मैं उनके एकांत की संगिनी बनना चाहती थी

मुझे था उनके एकांत को भरने का यक़ीन

जिसका आधार था मेरा अनिन्द्य सौन्दर्य और अटूट समर्पण

और उन्हें मेरे न भर पाने का था गुमान

भरोसा था अपने अतीत के इतिहास पर

काम की एकनिष्ठ लगन पर

उनका गुमान मिटाने और अपना यक़ीन पाने की रौ में

मैं जुट गयी नाटक में उस नाट्य ऋषि की मेनका बनकर

और हो गयी उनकी दाहिनी बाँह

फिर पहले छोटी, पर जल्दी ही मिलने लगीं मुझे

मुख्य भूमिकाएं – पब्लिक में बन गयी हिरोइन

सराहने लगे लोग… लेने लगे ऑटोग्राफ

जीवन हो गया नाटक का जगमगाता मंच

सामने बैठे दर्शक-वृंद – तालियों की गड़गड़ाहट

अख़बारों में फ़ोटोज़, इंटरव्यूज़ और चर्चाएँ

बहुत खुश तो हुए वे भी

मेरी लगन और काम से…

पर मैं न बन सकी उनकी हिरोइन

भर न सकी उनका एकांत, जिसमें थे हजारों लोग

और उन्हीं में एक मैं भी

मैं थी सिर्फ उनकी और वे थे सिर्फ अपने काम के

मैं चाहती थी बनाना उन्हें अपना जीवन

और मेरा जीवन बनता जा रहा था नाटक

क्योंकि उनका काम उनका जीवन – सब था सिर्फ़ नाटक

तब ख़्याल आता कि लिखूँ – ‘मैं हार गयी’ –

मन्नूजी की तरह कल्पित-काग़ज़ी नायकों से नहीं

अपने सपनों के जीते-जागते शख़्स से

इसी कश्मकश के दौरान एक दिन अचानक

दिख गया वह सहकर्मी लाइब्रेरी में खोजते हुए किताबें

टेबल पर छोड़कर अपना खुला लैपटॉप

अनजाने ही हिला दिया माउस

और दंग रह गयी मुखपृष्ठ खुलते ही

देखकर अपनी अनगिन तस्वीरों के कोलाज़

देखा अपने को हजार रूपों में..

हुई उसकी चाहत से अभिभूत..

उसकी लगन-पीड़ा से मर्माहत

अपनी चाहत तो पा न सकी,

तभी इसकी पीड़ा को समझ सकी..

अचानक मन में हुआ स्फोट –

मुझे चाहिए था उनका जीवन

उसी को पाने ही जाना हुआ उनकी कला में

लेकिन न मिला जीवन – मिलीं सिर्फ़ तस्वीरें मंच की

उसी क्षण सहसा किलका

सब कुछ देना चाहकर जहाँ मिलीं सिर्फ़ तस्वीरें और तड़प

तो इन तस्वीरों की तड़प को ही क्यों न बना लूँ जीवन…!!

बस, तभी से न उनसे मिली न फ़ोन किया

आये उनके बहुत-से फोन…ढेरों सन्देश…

न मैंने उठाया फ़ोन, न दिये संदेशों के कोई जवाब…

ग्रुप वाले आते बार-बार और बताते

– हिरोइन की ज़ोरदार, पर असफल तलाशों के हाल,

– ग्रुप के खत्म हो जाने के डर…

फिर सुना ‘बेगम बर्वे’ याने पुरुष-स्त्री बनकर उतरना उनका मंच पर

जाना कि रिहर्सल के दौरान सब कुछ भूल अपने रोल में गहरे उतर जाने

और रोल से बाहर न आ पाने की उनकी त्रासदी…

डरती रही वे खुद न आ जायें कभी…

आ जाते, तो क्या रुक पाती?

पर लाज भी रख ली उन्होंने ही न आके…

.