विश्व साहित्य में महामारी का चित्रण

पिछले एक वर्ष से अधिक समय से कोविड -19 महामारी ने जीवन, समाज, साहित्य दर्शन और व्यापार सभी पर असर डाला है। बहुत सी चीजें, परिस्थितियाँ और मुद्दे पूरी तरह से बदल चुके हैं। व्यापारी अपने धन्धे और मुनाफे के लिए परेशान है। कर्मचारी नौकरी के लिए, मजदूर दिहाड़ी के लिए, बीमार दवा के लिए और मृतक अन्त्येष्टि के लिए। स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है, प्रशासन बेबस। एक आध्यात्मिक आदमी का नजरिया, दर्शन और उसकी आस्था भी बहुत हद तक प्रभावित हुई है यद्दपि उन्माद बढ़ा है और कर्मकाण्ड भी कम नहीं हुआ। महामारी के संकट ने दूसरी चीजों की तरह ही साहित्य को भी प्रभावित किया है। लेखक अपनी रचना प्रकाशन और साहित्य की अभिव्यक्ति के लिए सक्रिय हैं। वर्ष पर्यन्त सोशल मीडिया में सतत साहित्यिक संवाद बना रहा है हालांकि यह कितना गम्भीर और प्रभावकारी है एवं कितना उथला यह नहीं कहा जा सकता लेकिन अभिव्यक्त तो हुआ ही है।

यूं तो वैश्विक महामारियाँ अपने समय और भविष्य को हमेशा प्रभावित करती आई हैं। राजनीति और भूगोल के साथ समाज और साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा है। दुनिया जब किसी विपदा में घिरी है तो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में भी उनका असर हुआ है। शिव प्रसाद जोशी ने इसपर गहन विमर्श किया है। वे कहते हैं – “महामारियों के कथानक पर केंद्रित अतीत की साहित्यिक रचनाएँ आज के संकटों की भी शिनाख्त करती हैं। ये हमें जिजीविषा की याद दिलाने के साथ साथ नैतिक मूल्यों के ह्रास और अहंकार, अन्याय और नश्वरता से भी आगाह करती हैं। इतिहास गवाह है कि अपने अपने समय में चाहे कला हो या साहित्य, संगीत, सिनेमा- तमाम रचनाओं ने महामारियों की भयावहताओं को चित्रित करने के अलावा अपने समय की विसंगतियों, गड़बड़ियों और सामाजिक द्वंद्वों को भी रेखांकित किया है। ये रचनाएँ सान्त्वना, धैर्य और साहस का स्रोत भी बनी हैं, दुखों और सरोकारों को साझा करने वाला एक जरिया और अपने समय का मानवीय दस्तावेज भी।’

समकालीन विश्व साहित्य में महामारी पर विशद् कृति ‘प्लेग’ को माना जाता है। कहा जाता है कि अल्जीरियाई मूल के विश्वप्रसिद्ध फ्रांसीसी उपन्यासकार अल्बैयर कामू अपने उपन्यास ‘प्लेग’ के जरिए नात्सीवाद और फासीवाद के उभार और उनकी भयानकताओं के बारे में बता रहे थे। प्लेग के जरिए कामू समाज की हृदयहीनता को भी समझाना चाहते थे। वे दिखाना चाहते थे कि समाज में पारस्पारिकता की भावना से विच्छिन्न लोग किस हद तक असहिष्णु बन सकते हैं। लेकिन वो आखिरकार मनुष्य के जीने की आकांक्षा का संसार दिखाते हैं। इसी तरह कोलम्बियाई कथाकार गाब्रिएल गार्सीया मार्केस का मार्मिक उपन्यास ‘लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा’, प्रेम और यातना के मिले-जुले संघर्ष की एक करुण दास्तान सुनाता है जहाँ महामारी से खत्म होते जीवन के समान्तर प्रेम के लिए जीवन को बचाए रखने की जद्दोजहद एक विराट जिद की तरह तनी हुई है।

रवीन्द्रनाथ टैगोर की काव्य रचना ‘पुरातन भृत्य’ (पुराना नौकर) में एक ऐसे व्यक्ति की दास्तान पिरोई गई है जो अपने मालिक की देखभाल करते हुए चेचक की चपेट में आ जाता है। 1903 में टैगोर ने अपनी तपेदिक से जूझती 12 साल की बेटी को स्वास्थ्य लाभ के लिए उत्तराखंड के नैनीताल जिले के पास रामगढ़ की हवादार पहाड़ी पर कुछ महीनों के लिए रखा था लेकिन कुछ ही महीनों में उसने दम तोड़ दिया था। चार साल बाद बेटा भी नहीं रहा। टेगौर ने रामगढ़ प्रवास के दौरान ‘शिशु’ नाम से अलग अलग उपशीर्षकों वाली एक बहुत लंबी कविता ऋंखला लिखी थी। 1913 में छपी इन कविताओं के संग्रह का नाम ‘अर्धचंद्र’ कर दिया गया था। टैगोर की इस रचना से एक पंक्ति देखिएः “अंतहीन पृथ्वियों के समुद्रतटों पर मिल रहे हैं बच्चे। मार्गविहीन आकाश में भटकते हैं तूफान, पथविहीन जलधाराओं में टूट जाते हैं जहाज, मृत्यु है निर्बंध और खेलते हैं बच्चे। अंतहीन पृथ्वियों के समुद्रतटों पर बच्चों की चलती है एक महान बैठक।”

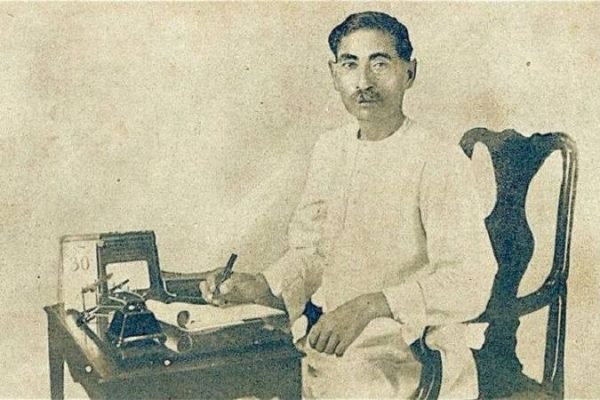

इसी तरह निराला ने अपनी आत्मकथा ‘कुल्लीभाट’ में 1918 के दिल दहला देने वाले फ्लू से हुई मौतों का जिक्र किया है। जिसमें उनकी पत्नी, एक साल की बेटी और परिवार के कई सदस्यों और रिश्तेदारों की जानें चली गयी थीं। बेटी की याद में रचित ‘सरोज स्मृति’ तो हिंदी साहित्य की एक मार्मिक धरोहर है।

टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में अविजित घोष ने प्रगतिशील लेखक आंदोलन के संस्थापकों में एक, पाकिस्तानी लेखक, कवि अहमद अली के उपन्यास ‘ट्वाइलाइट इन डेल्ही’ का उल्लेख किया है। उपन्यास में बताया गया है कि महामारी के मृतकों को दफनाने के लिए कैसे कब्र खोदनेवालों की किल्लत हो जाती है और दाम आसमान छूने लगते हैं, इतने बड़े पैमाने पर वो काम हो रहा था कि दिल्ली मुर्दो का शहर बन गया था। प्रगतिशील लेखक संगठन के पुरोधाओं में एक, राजिंदर सिंह बेदी की कहानी ‘क्वारंटीन’ में महामारी से ज्यादा उसके बचाव के लिए निर्धारित उपायों और पृथक किए गए क्षेत्रों के खौफ का वर्णन है। यानी एक विडंबनापूर्ण और हास्यास्पद सी स्थिति ये आती है कि महामारी से ज्यादा मौतें क्वारंटीन में दर्ज होने लगती हैं।

बंगाल दुर्भिक्ष पर अमृतलाल नागर के उपन्यास भूख से उद्धरण है-‘‘हिन्दुस्तान पर महायुद्ध की परछाईं पड़ने लगी। हर शख्स के दिल से ब्रिटिश सरकार का विश्वास उठ गया। यथाशक्ति लोगों ने चावल जमा करना शुरू किया। रईसों ने बरसों के लिए खाने का इन्तज़ाम कर लिया। मध्यवर्गीय नौकरीपेशा गृहस्थों ने अपनी शक्ति के अनुसार दो-तीन महीने से लेकर छः महीने तक की खुराक जमा कर ली। खेतिहर मज़दूर भीख माँगने पर मजबूर हुआ। भूख ने मेहनत-मज़दूरी करनेवाले ईमानदार इन्सानों को खूँखार लुटेरा बना दिया। भूख ने सतियों को वेश्या बनने पर मजबूर किया। मौत का डर बढ़ने लगा। और एक दिन चिर आशंकित, चिर प्रत्याशित मृत्यु, भूख को दूर करने के समस्त साधनों के रहते हुए भी, भूखे मानव को अपना आहार बनाने लगी।’’

फणीश्वरनाथ रेणु के प्रसिद्ध उपन्यास ‘मैला आंचल’ में मलेरिया और कालाजार की विभीषिका के बीच ग्रामीण जीवन की व्यथा का उल्लेख मिलता है। प्रेमचंद की कहानी ‘ईदगाह’ में हैजे का जिक्र है। ओडिया साहित्य के जनक कहे जाने वाले फकीर मोहन सेनापति की ‘रेबती’ कहानी में भी हैजे के प्रकोप का वर्णन है। जानेमाने कन्नड़ कथाकार यूआर अनंतमूर्ति की नायाब रचना ‘संस्कार’ में एक प्रमुख किरदार की मौत प्लेग से होती है। ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित मलयाली साहित्य के दिग्गज तकषी शिवशंकर पिल्लै का उपन्यास, ‘थोत्तियुडे माकन’ (मैला साफ करने वाले का बेटा) में दिखाया गया है कि किस तरह पूरा शहर एक संक्रामक बीमारी की चपेट में आ जाता है।

यह भी पढ़ें – मैला आँचल में प्रेम और काम

उधर विश्व साहित्य पर नजर डाले तो कामू से पहले भी लेखकों ने अपने अपने समयों में बीमारियों और संक्रामक रोगों का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध पुर्तगाली उपन्यासकार खोसे सारामायो ने 1995 में ‘ब्लाइंडनेस’ नामक उपन्यास लिखा था जिसमें अंधेपन की महामारी टूट पड़ने का वर्णन है। 2007 में जिम क्रेस ने ‘द पेस्टहाउस’ लिखा जिसमें लेखक ने अमेरिका के प्लेग से संक्रमित अँधेरे भविष्य की कल्पना की है। 2013 में डैन ब्राउन का ‘इन्फर्नो’ और मार्ग्रेट एटवुड का ‘मैडएडम’ और 2014, 2015 और 2017 में लोकप्रिय ब्रिटिश लेखिका लुइस वेल्श के ‘प्लेग टाइम्स’ टाइटल के तहत तीन उपन्यास प्रकाशित हैं।

आज के कोरोना समय में जब अधिकांश लेखक बिरादरी ऑनलाइन है तो दुनिया ही नहीं भारत में भी विभिन्न भाषाओं में कवि कथाकार सोशल मीडिया के जरिए खुद को अभिव्यक्त कर रहे हैं। डायरी, निबंध, नोट, लघुकथा, व्याख्यान और कविता लिखी जा रही है, कहीं चुपचाप तो कहीं सोशल नेटवर्किग वाली मुखरता के साथ। भारत में खासकर हिन्दी क्षेत्र में विभिन्न लेखक संगठन, व्यक्ति और प्रकाशन संस्थान फेसबुक लाइव जैसे उपायों के जरिए लेखकों से उनकी रचनाओं और अनुभवों को साझा कर रहे हैं।

हालांकि इस काम में प्रकाशित हो जाने की हड़बड़ी और होड़ जैसी भी देखी जा रही है और अपने अपने आग्रहों और पसंदों के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। वास्तविक दुर्दशाओं से किनाराकशी के आरोप भी हैं। दरअसल शब्द शब्द नहीं एक संसार है जिसमें अथाह कल्पना बसी है, अथाह संवेदना छिपी है। शब्द को जीवन कहा गया है शायद शब्द में जीवन ढूंढा जा सकता है। शब्द के रूप अनेक देखे हैं खासकर इस महामारी में एक शब्द ने जीवन को प्रभावित किया है। कई ऐसे शब्द है जो सफलता दिलाते हैं, कई ऐसे शब्द है जो उजाला दिखाते हैं, कई शब्द अंधकार में ले जाते हैं कई ऐसे शब्द भी हैं जो स्वाद परख है, हो ना हो इस महामारी ने शब्द की बहुआयामी सत्ता से अवगत कराया है।