विमर्श के लिए शब्द ज़रूरी नहीं होते हैं

अभी चंद रोज़ पहले कोलकाता में गीतांजलि श्री जी आई थी। प्रश्नोत्तर के एक उथले से सत्र के उस कार्यक्रम में घुमा-फिरा कर वे यही कहती रही कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कोई उनके उपन्यास के बारे में क्या राय रखता है। उन्होंने साफ़ शब्दों में कहा कि ‘वे सोशल मीडिया तो देखती ही नहीं है’। लेकिन सच्चाई यह है कि मेनस्ट्रीम मीडिया में तो उन्हें मिले पुरस्कार की सिर्फ पंचमुखी प्रशंसा वाली रिपोर्टिंग ही हुई है, उपन्यास की प्रशंसा या आलोचना की गंभीर चर्चाएँ तो अब तक सोशल मीडिया पर ही हुई है।

गौर करने की बात थी कि इस मीडिया को न देखने के बावजूद इस पूरी वार्ता में वे अपने आलोचकों को ही जवाब देने में सबसे अधिक तत्पर नज़र आ रही थी। अपने आलोचकों के जवाब में उन ‘ढेर सारे’ पाठकों की प्रतिक्रियाओं का हवाला दे रही थी, जो उनके उपन्यास में अपने घर-परिवार के चरित्रों को और अपनी निजी अनुभूतियों की गूंज-अनुगूँज को सुन कर मुग्ध भाव से उन तक अपने संदेश भेजते रहते हैं। अर्थात्, एक लेखक के नाते उन्हें परवाह सिर्फ अपने इन आह्लादित पाठकों की हैं, आलोचकों की नहीं!

गीतांजलि श्री जी का यह व्यवहार कि जिन आलोचनाओं को वह देखती ही नहीं है, उनके जवाब के लिए ही वह सबसे ज़्यादा व्याकुल है, यही दर्शाता है कि सचमुच किसी भी विमर्श के लिए ठोस शब्दों के पाठ या कथन का हमेशा सामने होना ज़रूरी नहीं होता है। लकान के शब्दों में, इसे ‘बिना शब्दों का विमर्श’ कहते हैं।

चूंकि हर विमर्श की यह मूलभूत प्रकृति होती है कि वह शब्दों की, कथन की सीमाओं का अतिक्रमण करता है, इसीलिए ठोस शब्द हमेशा विमर्शों के लिए अनिवार्य नहीं होते हैं। जो दिखाई नहीं देता, या जिनसे हम मुँह चुराते हैं, वही हमें सबसे अधिक प्रताड़ित भी किया करता है। इसे ही घुमा कर, खामोशी की मार भी कह सकते हैं।

गीतांजलि श्री आलोचना के जिन शब्दों को देखती ही नहीं हैं, वे अनुपस्थित शब्द ही उनके अंदर ‘अन्य’ का एक ऐसा क्षेत्र तैयार कर देते हैं, जो असल में ‘अन्य’ का अन्य नहीं होता है, वह उनके उनके लेखन में ही निहित नाना संकेतकों के हस्तक्षेप से निर्मित एक अलग क्षेत्र होता है। जैसे होती है आदमी की अन्तरात्मा की आवाज़, उसका सुपरइगो।

जो जितना सक्रिय रूप में अपने पर उठने वाले सवालों से इंकार करता है, वह उतना ही अधिक उन सवालों से अपने अंतर में जूझ रहा होता है।

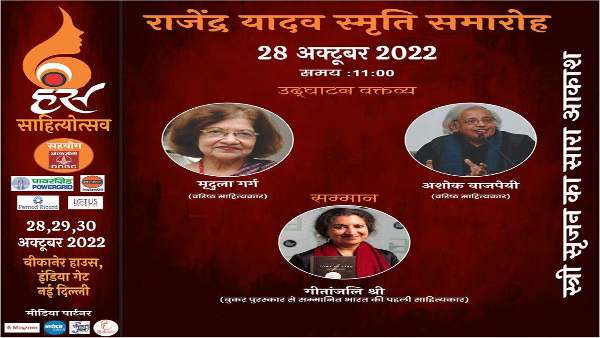

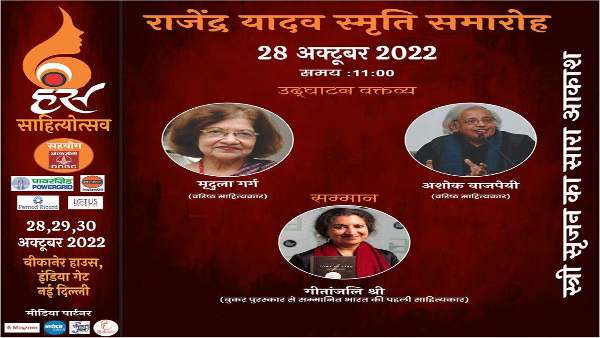

अभी दिल्ली में, हँस के साहित्योत्सव में अलका सरावगी अपने चर्चित उपन्यास ‘कलिकथा वाया बाइपास ‘ के बारे में राजेन्द्र यादव के इस सवाल पर सफ़ाई दे रही थी कि उनके इस उपन्यास में वह खुद, यानी ‘स्त्री’ कहा है? अलका जी का कहना था कि वह उपन्यास तो किन्हीं चरित्रों की कहानी नहीं है, वह तो कोलकाता के इतिहास की कथा है।

हमारा बुनियादी सवाल है कि कोलकाता का इतिहास, या बांग्ला जातीयता के बरक्श में मारवाड़ी जातीय श्रेष्ठता का इतिहास! कोलकाता का इतिहास और बांग्ला जातीयता का तिरस्कार, क्या यह भी कभी संभव है!

इसके अलावा, जातीय श्रेष्ठता के प्रकल्प कमजोर और दबे हुए चरित्रों की उपस्थिति से कैसे निर्मित हो सकते हैं? स्त्रियों का ऐसे प्रकल्प में क्या काम! उनकी लाश पर ही हमेशा ऐसे प्रकल्प चल सकते हैं। ‘दुर्गा वाहिनी’ की कोई लेखिका क्या पूज्य हिंदू संयुक्त परिवार में स्त्रीत्व की लालसाओं की कोई कहानी लिख सकती है?

कहना न होगा, ‘कलिकथा वाया बाइपास‘ में लेखिका की गैर-मौजूदगी उस पूरे प्रकल्प की अपरिहार्यता थी। उसकी मौजूदगी तो वास्तव में उस पूरे प्रकल्प के लिए किसी ज़हर की तरह होता।

दरअसल, अलका जी जिस बात को नहीं कहना चाहती है, उपन्यास में उनके न होने की बात ने, अर्थात् उनकी अनकही बातों से उत्पन्न विमर्श ने वही बात कह दी है। अर्थात्, राजेन्द्र यादव के जवाब में उनकी बातों से यदि कोई विमर्श पैदा होता है तो वह असल में उनकी कहीं हुई बातों से नहीं, उन्होंने जो नहीं कहा है, उन बातों से ही पैदा होता है।

विमर्श इसी प्रकार न सिर्फ शब्दों की सीमाओं का अतिक्रमण करता है, बल्कि बिना शब्दों और बातों के भी पैदा हुआ करता है।