बिचौलियों और बाज़ार की अस्थिरता से निज़ात के विधेयक

संसद में पारित हुए किसानों से सम्बन्धित तीन विधेयकों ने कोरोना काल में घरों में सिमटी-सिकुड़ी राजनीति को सड़कों पर ला खड़ा किया है। कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधाकरण) विधेयक, कृषक (सशक्तिकरण और सरंक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं हेतु अनुबन्ध विधेयक और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक नामक तीनों विधेयकों का जन्म 5 जून, 2020 को अधिनियमों के रूप में हुआ था। तब से लेकर पिछले सप्ताह संसद में लाये जाने तक किसी भी राजनीतिक दल, किसान संगठन अथवा राज्य सरकार द्वारा कहीं कोई विरोध नहीं जताया गया। तमाम विपक्षी दलों की सरकारों से लेकर पंजाब की कांग्रेस सरकार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन में शामिल अकाली दल (बादल) और जननायक जनता पार्टी जैसे सहयोगी दलों तक; सब-के-सब इन अध्यादेशों/विधेयकों के पक्ष में थे। निहित स्वार्थ-प्रेरित आढ़तिया लॉबी द्वारा भरमाये और भड़काये गये किसानों के सड़क पर उतर आने के बाद अब अलग-अलग राजनेताओं और राजनीतिक दलों में इन विधेयकों का विरोध करते हुए किसान हितैषी दिखने की होड़ मच गयी है।

अकेले पंजाब में 28 हजार आढ़तिया हैं। उनकी पहुँच और प्रभाव न सिर्फ़ किसानों तक सीमित है, बल्कि राजनीतिक दलों में भी उनकी अच्छी पैठ है। यह आढ़तिया लॉबी द्वारा प्रायोजित और ‘वोट बैंक की राजनीति’ से प्रेरित विरोध है। इसीलिए महाराष्ट्र के दो बड़े किसान नेताओं राजू शेट्टी( स्वाभिमान पक्ष) और अनिल घनावत (शेतकारी संगठना) ने इन विधेयकों का स्वागत किया है। यहाँ तक कि दो बार लोकसभा सदस्य रहे राजू शेट्टी ने तो इन विधेयकों को ‘किसानों की वित्तीय स्वतंत्रता के लिए उठाया गया पहला कदम’ करार दिया है।

वास्तव में, इन तीनों विधेयकों की सही और पूरी जानकारी किसानों तक पहुँच नहीं पायी है। यह सरकार की विफलता ही मानी जायेगी कि किसानों की कल्याण–कामना से प्रेरित होकर इतने महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले बदलाव करते हुए भी केन्द्र सरकार ‘वास्तविक लाभार्थियों’ को सही समय पर जरूरी जानकारी देकर जागरूकता पैदा नहीं कर पायी।

वास्तव में, ये विधेयक कृषि-उपज की विक्रय-व्यवस्था को व्यापारियों/आढ़तियों से मुक्त कराने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। साथ ही, बाजार के उतार-चढ़ावों से भी किसानों को सुरक्षा-कवच प्रदान करेंगे ।

इन विधेयकों में सबसे ज्यादा और तीखा विरोध कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधाकरण) विधेयक को लेकर किया जा रहा है। इस विधेयक के सम्बन्ध में सबसे बड़ी अफ़वाह यह फैलायी जा रही है कि यह किसान की उपज के लिए सरकार द्वारा साल-दर-साल घोषित होने वाली ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था’ की समाप्ति करने वाला है। जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधाकरण) विधेयक के माध्यम से केन्द्र सरकार किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कराना चाहती है। उल्लेखनीय है कि कृषि उपज विपणन समिति (सरकार द्वारा अभी तक कृषि उत्पादों के क्रय-विक्रय हेतु अधिकृत मंडी) के नीति-नियंता आढ़तियों को पश्चिमी उप्र, राजस्थान आदि जगहों पर सामान्य बोलचाल में दलाल कहा जाता है। ये आढ़तिया कमीशन-एजेंट होते हैं। मंडी में अपनी मोनोपॉली का फायदा उठाकर न सिर्फ़ कृषि उपज की बिक्री पर मोटा कमीशन खाते हैं, बल्कि माप-तोल में भी कटौती, घटतौली आदि गड़बड़ घोटाला करते हैं। किसानों को मोटी ब्याज पर पैसा देते हैं। किसान की बाध्यता होती है कि वह अपनी उपज को उसी आढ़तिया के पास लेकर जायेगा, जिससे ब्याज पर पैसा ले रखा है। दरअसल, यह विधेयक इन बिचौलियों के शिकंजे से अन्नदाता की मुक्ति का मार्ग है।

यह विधेयक किसानों को उनकी खून–पसीने से कमाई गयी फसल का न्यायसंगत और प्रतिस्पर्धी मूल्य दिलाएगा। इससे मंडियों में व्याप्त लाइसेंस–परमिट राज समाप्त होगा और वहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार भी किसान को निजात मिलेगी। किसान और छोटे-मोटे व्यापारी अपनी उपज को कहीं भी, किसी को भी अच्छे दाम पर बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। बाहर या खुले बाजार में अच्छा मूल्य न मिलने की स्थिति में वे अपनी उपज को पहले की तरह कृषि उपज विपणन समिति में बेचने के लिए भी स्वतंत्र होंगे। इस विधेयक में पुराने विक्रय प्लेटफ़ॉर्म की समाप्ति की बात न करके एक कमीशनमुक्त और सर्वसुलभ प्लेटफ़ॉर्म मुहैय्या कराने का प्रस्ताव है। यह ‘एक देश,एक बाज़ार’ की अबाध व्यवस्था है। इस वैकल्पिक व्यवस्था के अस्तित्व में आने से पुरानी शोषणकारी व्यवस्था में भी सुधार की शुरुआत हो जायेगी।

कुछ राज्य सरकारें परेशान होकर इन विधेयकों का विरोध कर रही हैं, क्योंकि इससे उन्हें राजस्व की हानि होगी। दरअसल, किसान जब अपनी उपज बेचने राज्य सरकार द्वारा संचालित/अधिकृत कृषि उपज विपणन समिति (सरकारी मंडी) में जाता है तो उसकी उपज की बिक्री में से न सिर्फ आढ़तिया कमीशन खाता है, बल्कि राज्य सरकारें भी कमीशन खाती है। यह उसकी कमाई का बड़ा जरिया है। उदाहरणस्वरूप, पंजाब जैसे कृषक प्रधान राज्य में किसान से उसके उपज-मूल्य का लगभग 8.5 प्रतिशत कमीशन वसूला जाता है। जिसमें से 3 प्रतिशत बाजार शुल्क, 3 प्रतिशत ग्रामीण विकास शुल्क और 2.5 प्रतिशत ‘आढ़तिया विकास शुल्क’ होता है। नयी व्यवस्था लागू होने से इस 8.5 प्रतिशत कमीशन/शुल्क की सीधी बचत किसान को होगी, जोकि काफी बड़ी रकम होगी। इसके अलावा उपज की मंडी तक ढुलाई में होने वाले खर्च की भी बचत होगी। सोचने और पूछने की बात यह है कि जब राज्य सरकारों को होने वाली तथाकथित राजस्व की हानि अंततः उत्पादक किसान के हाथ में जा रही है; फिर किसानों की हमदर्द और हितैषी सरकारों द्वारा इस विधेयक का विरोध क्यों किया जा रहा है?

किसान का आशंकित होना अस्वाभाविक या अकारण नहीं है। आखिर उन्हें पिछले दशकों में अनेक बार छला गया है। इसीलिए आज उनकी ऐसी दुर्दशा है। इसलिए सरकार को आगे आकर तीन-चार बिन्दुओं पर पूरी स्पष्टता के साथ युद्ध स्तर पर अपनी बात किसानों के बीच रखनी चाहिए। एक तो, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद व्यवस्था के यथावत जारी रखने के बारे में आश्वस्त करना अनिवार्य है। दूसरे, उन्हें यह भी समझाने की आवश्यकता है कि यह विधेयक पुरानी विक्रय व्यवस्था की समाप्ति न करके उसके बरक्स एक और अधिक सुविधाजनक, किसान हितैषी और बन्धनमुक्त व्यवस्था का विकल्प प्रदान करेगा। उन्हें इन दोनों व्यवस्थाओं में से जब जिसे चाहें, अपनी सुविधानुसार चुनने की स्वतंत्रता होगी। इसके अलावा किसानों की एक बड़ी चिंता किसी विवाद की स्थिति में न्यायालय जाने के विकल्प का प्रावधान न होने को लेकर भी है। कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधाकरण) विधेयक में किसान और व्यापारी के पारस्परिक विवाद की स्थिति में एक ‘समझौता मंडल’ के माध्यम से विवाद के निपटान का प्रावधान है। इस प्रकार के समझौता मंडल की शक्ति, वैधता और निष्पक्षता न्यायालय जैसी नहीं हो सकती। अतः समझौता मंडल के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में न्यायालय जाने का विकल्प भी खुला रखना चाहिए।

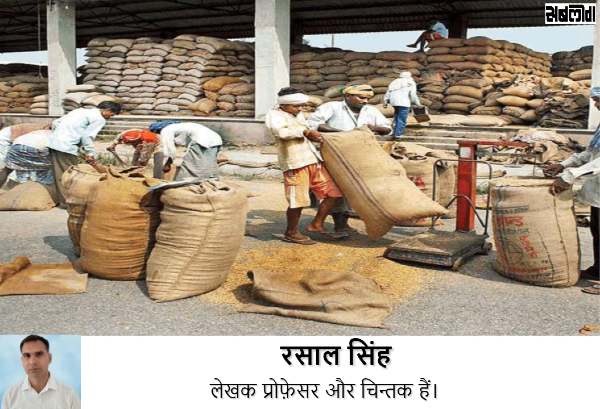

जो गाँव से और किसानी पृष्ठभूमि से आते हैं वे भली-भांति जानते हैं कि भारत में किसानों को अनेक बार फसल विशेष का ज्यादा उत्पादन होने की स्थिति में अपनी उपज को लगभग मुफ्त में बेचना पड़ता है या कभी-कभी तो फेंकना तक पड़ता है। आलू, प्याज आदि की फसलों के साथ तो अक्सर ऐसा होता है। इसकी बड़ी वजह उत्पादन और खपत का संतुलन न होना है। आपूर्ति और माँग का असंतुलन इसप्रकार की पीड़ादायक स्थितियां पैदा करता है, जब बच्चे की तरह पाल-पोसकर तैयार की गयी फसल किसान को खेत में ही जलानी,गलानी या फेंकनी पड़ती है। किसान के लिए ख़ासकर छोटे किसान के लिए उत्पादन और खपत, आपूर्ति और माँग का आकलन और अनुमान मुश्किल काम है। पेशेवर लोगों के आगे आने से ऐसा करना संभव हो सकेगा। कृषक (सशक्तिकरण और सरंक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं हेतु अनुबन्ध विधेयक इसी चिंता से प्रेरित है। इसके माध्यम से किसान बाज़ार के गुणा-गणित से पैदा होने वाली असुरक्षा और अस्थिरता से मुक्ति पा सकेगा। फसल विशेष के ज्यादा उत्पादन की स्थिति में भी अपनी उपज को नगण्य मूल्य पर बेचने या फेंकने की विवशता से वह बच सकेगा। यह विधेयक किसान को बाजार के उतार-चढ़ाव की असुरक्षा के प्रति कवच प्रदान करेगा। इस विधेयक में प्रावधान है कि व्यापारी,निर्यातक अथवा खाद्य–प्रसंस्करणकर्ता फसल की बुआई के समय ही फसल का मूल्य–निर्धारण करके किसान के साथ अनुबन्ध कर सकेगा। ‘कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग’ कृषि क्षेत्र की ओर युवा उद्यमियों और निजी निवेश को भी आकर्षित करेगी। अनुबन्ध के समय किसान को जुताई, बुआई, सिंचाई, मढ़ाई, नयी तकनीक और उन्नत बीज आदि जरूरतों के लिए अग्रिम राशि भी मिल सकेगी। इससे न सिर्फ वह आढ़तियों, साहूकारों आदि से मोटी सूद पर कर्ज लेने से बच सकेगा बल्कि बाज़ार पर उसकी प्रत्यक्ष निर्भरता भी कम हो जाएगी।

हालाँकि, इस तरह का अनुबन्ध न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर न करने का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। ऐसा प्रावधान करके ही किसान के हितों का समुचित संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा और किसान ‘मत्स्य–न्याय’ का शिकार नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि किसानों और कृषि क्षेत्र की चिंताजनक दशा को सुधारने के लिए सन् 2006 में स्वामीनाथन समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट में भी ऐसे प्रावधानों का उल्लेख है। परन्तु हर साल हजारों की संख्या आत्महत्या करने वाले किसानों की दशा सुधारने हेतु स्थायी बंदोबस्त करने की दिशा में कोई गंभीर पहलकदमी नहीं हुई। परिणामस्वरूप, किसान और कृषि-व्यवसाय क्रमशः उजड़ते चले गये हैं।

ये तीनों विधेयक किसानों की दशा सुधारने की दिशा में उठाये गए दूरगामी और सुचिंतित कदम हैं। हालाँकि, किसी भी कानून का घोषित उद्देश्य कितना भी पवित्र और लोकमंगलकारी क्यों न हो, उसका वास्तविक परीक्षण उसके जमीनी कार्यान्वयन के समय ही होता है।

.