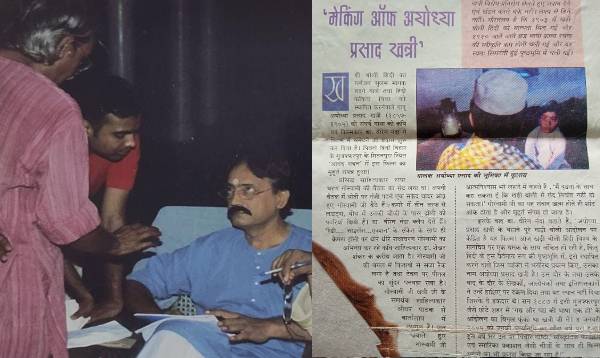

एक फिल्मकार का हलफ़नामा : भाग 4

गतांक से आगे…

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की किताब हिन्दी साहित्य का इतिहास रश्मि रेखा से माँगकर पढ़ा तो उसमें बहुत ही संक्षिप्त चर्चा खत्रीजी की मिली, वह भी व्यंग्यपूर्ण लहजे में! विस्तृत कुछ भी नहीं। उनकी दृष्टि में बिहार के कोई भी रचनाकार शायद महत्वपूर्ण नहीं थे। वैसे भी जबरन कई रचनाकार को आचार्य शुल्क जी ने जितनी तरज़ीह दी, वे आज कहीं नहीं हैं। जैसे कि कालजयी उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री को तो उन्होंने साहित्य की कोटि में कभी रखा ही नहीं, उनकी जगह किशोरीलाल गोस्वामी को श्रेष्ठ माना। आज किशोरीलाल का कोई नामलेवा नहीं और देवकीनंदन खत्री अब भी पढ़े जा रहें और उनकी पुस्तकें हॉट केक की तरह बिक रही है। यह आचार्य शुक्ल जी की दृष्टि-सीमा थी। खैर, बात अयोध्या प्रसाद की कर रहा था, बीच में देवकीनंदन खत्री आ गए। यह क्षेपक छोड़ आगे बढ़ते हैं।

मैं परेशान था कि कैसे उनके बारे में वृहत जानकारी मिले तभी एक व्यक्ति (अभी नाम स्मरण नहीं हो पा रहा) मेरे ज्ञान में इजाफा करने सुझाया कि ” ‘बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना’ से शिवपूजन सहाय और नलिन विलोचन शर्मा द्वारा संपादित “अयोध्या प्रसाद खत्री-स्मारक ग्रंथ” प्रकाशित है, उसे देखिए।” तत्काल पटना दौड़ वह ग्रंथ उठा लाया। यह ‘स्मारक ग्रंथ’ मुजफ्फरपुर के कवि-लेखक ललितकुमार सिंह नटवर उर्फ लतीफ हुसैन के प्रयास से प्रकाशित हो सका था। उसे पढ़ते हुए नटवर जी के ‘परिचायिका’ शीर्षक लेख से पता चला कि – “जब खड़ीबोली में कविता करने का प्रस्ताव काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा ने स्वीकार कर लिया और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी ‘सरस्वती’ के द्वारा इसका श्रेय अयोध्या प्रसादजी को ही देकर इसे क्रियात्मक रूप (खड़ी बोली में कविता-प्रकाशन) देना आरंभ किया, तो खत्री जी को जैसे जीवन में ही सिद्धि प्राप्त हो गई।

उन्होंने अपनी कृतियों (प्रकाशित साहित्य, विज्ञप्ति, पर्चे, निबंध आदि) की एक-एक प्रति के 4 बंडल बनाये और कपड़े में लपेटकर पन्द्रह-पन्द्रह सेर की गठरियाँ बनाई। एक अपने पास रख, तीन श्रीजैन वैद्य, काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा और हिन्दी-भाषा-प्रचारिणी सभा को दे दी। जब वैद्यनाथ बाबू के यहाँ से मैं उन तीन अलमारियों को ले आया था, तब उन्हीं में वह ‘गठरी’ जीर्ण दशा में प्राप्त हुई थी।” नटवर जी के इस आलेख से मालूम हुआ कि सर्वप्रथम सन् 1954 ई. के नवंबर माह में ‘अयोध्या प्रसाद खत्री-दिवस’ मनाया गया था। इस ग्रंथ में बहुतों जगह यह भी लिखा मिला कि ‘आगे का भाग फटा हुआ है।’ इससे ज्ञात हुआ कि उस गठरी के जीर्ण-शीर्ण होने के कारण संपादक को यह लिखना पड़ा। खैर, यह ग्रंथ खत्री जी को समग्र रूप से समझने के लिए पर्याप्त थी।

इस स्मारक ग्रंथ को पढ़ते हुए खत्री जी की जीवटता, जुनून और उत्साह ने मेरे भीतर उथल-पुथल मचा दी। उनके विलक्षण व्यक्तित्व और साहित्यिक अवदान को हिन्दी साहित्य के इतिहास में जगह न दिए जाने के क्षोभ से भर उठा। उनके समकालीन ने उनकी अवहेलना, आलोचना, तिरस्कार, उपेक्षा की तो की, बाद की पीढ़ियों ने भी उनका मूल्यांकन नहीं किया। गौरतलब है कि ‘भारत के नक़्शे में जिस तरह मुजफ्फरपुर नामक शहर खोया हुआ है, ठीक उसी तरह वर्तमान हिन्दी-कविता के नींव में अयोध्या प्रसाद खत्री ईंट की तरह खोए हुए’ दिखे, जिन्हें खोदकर निकालने की ज़हमत किसी ने नहीं की। यह जहमत भी उठा रहे थे तो मुजफ्फरपुर के ही कुछ लोग। सन् 1959 ई. में बिहार यूनिवर्सिटी के हिन्दी के विद्वान प्रोफेसर कामेश्वर शर्मा अपने ‘खड़ी बोली का चाणक्य’ शीर्षक आलेख में लिखा कि “खत्री जी की सूक्ष्म दृष्टि हिन्दी काव्य के अंधकारपूर्ण भविष्य को चीरती हुई वहाँ तक पहुँची थी, जहाँ भारतेन्दु की किरणें, ग्रियर्सन का विश्लेषण और मिश्र जी के व्यंग की नोंक भी नहीं पहुँच सकी थी।”

इस बात को अच्छी तरह रेखांकित करते हुए ‘खत्री स्मारक ग्रंथ’ के संपादकीय में नलिन विलोचन शर्मा ने भी लिखा कि- “अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली, यानी आधुनिक हिन्दी, के साहित्य के प्रमुख अंग, काव्य, को उसका उचित स्थान दिलाने में– उनसे जो इसके विरोध के लिए कटिबद्ध थे–जो कार्य किया था, वह अब, जब हम सारी चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की स्थिति में हैं, इतना महत्वपूर्ण सिद्ध होता है कि हम समझ नहीं पाते कि उनके समसामायिकों ने, या उनके तुरंत के बाद के लोगों ने, उनकी दूरदर्शिता, निष्ठा एवं प्रचेष्टा की उपेक्षा क्यों की! सच कहा जाए, तो खत्री जी के समसामयिक उतने दोषी नहीं हैं, जितने तुरत बाद की पीढ़ी के वे विद्वान, जिन पर यह दायित्व था कि वे आधुनिक युग के आविर्भाव-काल की अन्तर्धाराओं का सम्यक विश्लेषण करते।

खत्री जी के समसामायिकों ने उनका विरोध करके उन्हें निषेधमूलक ही सही, एक प्रकार की मान्यता तो दी, किन्तु हिन्दी के आधुनिक साहित्येतिहास-लेखकों ने अवश्य ही सतह पर सहज ही दीख पड़ने वाली तरंगें ही देखीं, गहराई में चलने और एक दूसरे को काटनेवाली धाराओं को डुबकी लगाकर देखने-समझने की कोशिश नहीं की। जो पाठक मात्र होता है, वह उसे पढ़ता है जो सामने आता है, लेकिन जो उसका इतिहास लिखता है, उसका कर्तव्य होता है कि वह प्रत्यक्ष के पीछे जो परोक्ष शक्तियाँ काम कर चुकी हों, या कर रही हों, उन्हें भी समझे और समझाए : ‘डायल’ पर ही काल की गति अंकित होती है, लेकिन अंकन-प्रक्रिया समझने के लिए डायल के नीचे छिपे यंत्र की जानकारी जरूरी होती है। हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों ने ऐसी जानकारी हासिल करने की जरूरत नहीं समझी है, इसी के अनेक परिणामों में खत्री जी की उपेक्षा है।”

इस स्मारक ग्रंथ को पढ़ने के बाद उनकी अबतक हुई उपेक्षा की बात मुझे गड़ गई जबकि खत्री जी से दूर-दूर तक मेरा कोई नाता न था। न वे मेरे नाना लगते थे, न दादा! तौ भी पता नहीं क्यों खत्री जी मेरे भीतर प्रवेश करने लगे- एक जिन्न की तरह। सोते, जगते, उठते, बैठते सदा मेरे सामने खड़े रहते। कुछ बोलते नहीं थे, मैं ही बुदबुदाता रहता। बेगम कहती- “कुछ कहा क्या? पुकारे क्या? चाय के लिए बोले क्या?” मेरे बार-बार नहीं कहने पर हँस पड़ती- “तो क्या दिन भर बुदबुदाते रहते हो?” माथे पे हाथ रख बोलती-“बुखार भी तो नहीं है। खत्री जी वाली किताब जरा कम पढ़ो।”- कहकर ठिठिया देती।

“अब जिन्न सवार हो तो भला ऐसे कैसे पीछा छोड़ता।” – माँ ने टेक लगाई और अपने मंदिरनुमा कक्ष में आरती करती- “ओम जय जगदीश हरे, खत्री जी का भूत भगे” और आरती मेरे मुख पर फैलाती। मैं उनकी वात्सलता पर मुस्कुराता तो कहती- “देखो, खत्री जी मुस्कुरा रहे। आप अभी गए नहीं? जाइये, किसी और घर का रास्ता देखिए।” यह कहते हुए मेरे ऊपर आरती का धुआँ हाथ से तबतक फेकतीं, जबतक कि मैं खाँसने नहीं लगता।

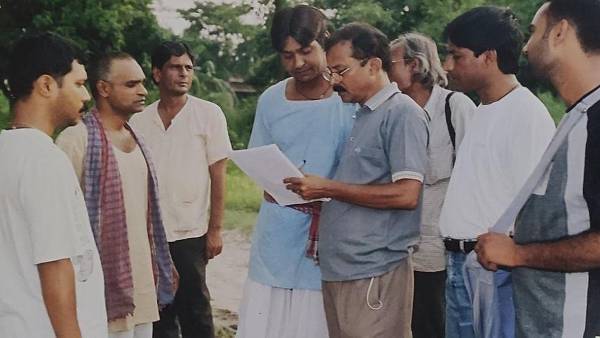

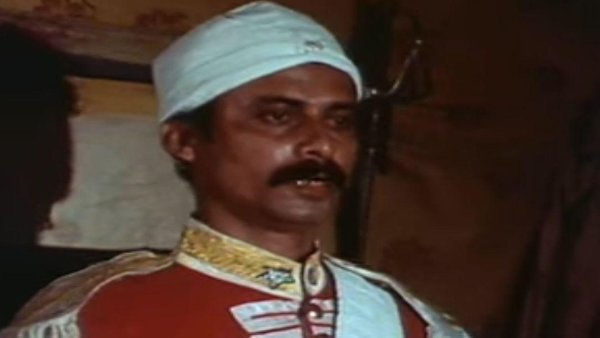

खत्री जी की पहली जीवनी लिखने वाले श्री उमाशंकरजी को जमीन के रेकॉर्ड रूम में देखने को मिला कि खत्रीजी के नाम शहर के इलाके में करीब 16 एकड़ जमीन है तो इस बात की ख़बर उनकी पतोहू को दरभंगा भिजवायी, लेकिन उनकी भी सदाशयता देखिए! उन्होंने कहा कि उसे भी बेचकर हिन्दी में लगा दें। इनसब विपुल जानकारी के बाद खत्री जी मुझ पर इस क़दर हावी हो चुके थे कि उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाने की योजना बनाई।

जारी ...