1913 का मानगढ़ संघर्ष, गोविंद गुरु की उपेक्षा और जलियांवाला हत्याकाण्ड : इतिहास और फ़िल्म निर्माण

संदर्भ : सरदार उधम सिंह फ़िल्म

हाल में ही एक फ़िल्म आयी है ‘सरदार उधम सिंह’। अपने शानदार फिल्मांकन, संवाद और अभिनय कौशल के कारण अत्यंत सराही जा रही है। यह फ़िल्म जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड (1919) के बदले की कहानी है जिसमें क्रांतिकारी विचारधारा, उधम सिंह की दृढ़ता और भगत सिंह के व्यापक असर का सार्थक प्रतिनिधित्व हुआ है।

‘जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड’ एक ऐसी घटना है जिसे इतिहास और हिन्दी सिनेमा ने पर्याप्त जगह दिया है। इसके दो कारण रहे हैं। पहला, इतिहास लेखन के राष्ट्रवादी धारा और मार्क्सवादी धारा जिसे मुख्यधारा का इतिहास लेखन कहना चाहिए। राष्ट्रवादी इस घटना को देश की जनता में आक्रोश और जोश बढ़ाने वाली नजरिए से देखते हैं तो मार्क्सवादी इसे भगतसिंह और उनके साम्यवादी विचारधारा के दमन के बाद पुनः उभार के रूप में देखते हैं। दूसरा, हिन्दी सिनेमा पर हमेशा से मुख्यधारा के शिक्षित और संपन्न लोगों का दबदबा रहा है उसमें भी पंजाबी बेल्ट हमेशा से अपना विशेष स्थान रखता है। यह एक बड़ी वजह है कि पंजाबी पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों पर प्रायः फिल्में बनती हैं। हाल ही के सालों में भाग मिल्खा भाग, गोल्ड, केसरी और अब सरदार उधम सिंह इसके ताजा उदाहरण हैं।

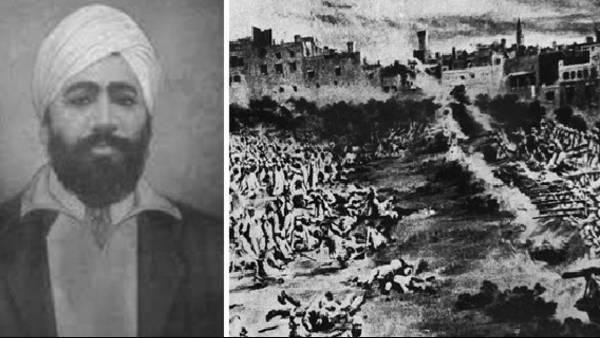

फिल्म हो या साहित्य हो सहानुभूति बनाम स्वानुभूति और प्रतिनिधित्व का मामला बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसे इस उदाहरण से समझें कि जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड से छह साल पहले 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासियों (भील) और अंग्रेजों के बीच संघर्ष में लगभग डेढ़ हजार आदिवासी शहीद हुए (धूणी तपे तीर उपन्यास की भूमिका में) लेकिन न इतिहास में इसका विश्लेषण है न सिनेमा में!

इस उपेक्षा का एकमात्र कारण यह है कि आदिवासियों का नेतृत्व करने वाला न इतिहास में कोई रहा और न सिनेमा में। मुख्यधारा के इतिहासकार और फिल्मकार चाहे कितना भी सहानुभूति की बात कर लें लेकिन उन्होंने अपनी बौद्धिक ऊर्जा का इस्तेमाल प्रायः अपने ही जातीय प्रतिनिधित्व के लिए किया है। मुख्यधारा के इतिहासकार प्रायः दरबारी प्रवृत्ति के ही रहे। राजस्थान के इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इतनी बड़ी घटना पर मत यह लिखा कि ‘मानगढ़ की पहाड़ी पर कुछ आदिवासियों ने उपद्रव मचा रखा था। अंग्रेजों को गोली चलानी पड़ी। कुछ भील मारे गए।’ उनकी नजर में भील उपद्रवी थे। डेढ़ हजार की संख्या उनके लिए ‘कुछ’ था। यह ठीक वैसे ही है जैसे अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड पर रिपोर्टिंग की और बाद में डायर को पुरस्कृत भी किया।

ओझा जी का इतिहास लेखन भी इसी दरबारीपन का शानदार नमूना है। वो अपने सामंत रघुनाथ सिंह को लिखते हैं कि ‘एक इतिहासकार को अपने समय के शासकों के हितों का ध्यान रखना चाहिए नहीं तो उसका सारा कार्य व्यर्थ चला जाएगा।’ इस प्रवृत्ति की आलोचना में उपन्यासकार हरिराम मीणा लिखते हैं ‘मनुष्य के हक की लड़ाई के इतिहास को मनुष्य विरोधी शोषक शासकों ने दबाया है और उनके आश्रय में पलनेवाले इतिहासकारों ने उनका साथ दिया है।’ (धूणी तपे तीर की भूमिका से)

इन्हीं वजहों से आज भी आदिवासियों का नेतृत्व, उनका संघर्ष इतिहास और फ़िल्म में अपर्याप्त है। फ़िल्म आम जनता तक पहुँचने का सबसे सशक्त माध्यम है। आज भी ग्रामीण और शहर के मुख्यधारा की जनता आदिवासियों को छाल पहनने वाला, आदमखोर और सिंगबोंगा बोलकर नाचने वाला स्टीरियोटाइप समझता है तो उसमें फिल्मों का बहुत ज्यादा योगदान है। अब समय है कि फिल्मकार अपनी इन गलतियों को सुधारें और आदिवासियों के महान संघर्ष, उनकी परम्परा और शहादत को आम जनता तक तक ले जाकर सामुहिकता का निर्माण करें। जो गलतियाँ हुई हैं उसे सुधारने की जिम्मेदारी तो लेना ही होगा। अगर बौद्धिक और सुविधा सम्पन्न लोग चाहते हैं कि अस्मितामूलक आन्दोलन का समानता का लक्ष्य जल्द हासिल कर ले तो उनके नायकों को उचित सम्मान देना ही होगा। इसके बिना राष्ट्रनिर्माण और सामूहिक चेतना के निर्माण की कल्पना करना बेईमानी है।