दलित रंगमंच का आदर्श वर्णवादी-व्यवस्था नहीं

भरतमुनि के नाट्यशास्त्र मे कहा गया है कि प्रेक्षागृह में यदि चारों वर्ण मसलन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र उपस्थित न हों तो नाट्य की प्राथमिक शर्त पूरी नहीं होगी। नाटक में वर्णवादी व्यवस्था के इस स्वरुप को हिन्दी रंगमंच की एक नामचीन शख़्सियत एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक राम गोपाल बजाज एक आदर्श रुप में स्थापित करते हैं। आचार्य भरतमुनि ने ब्रह्मा से कहा था कि आपने जिन चतुर्वेदों की रचना की है, वो विधि निषेधात्मक हैं और दुर्बोध होने के कारण शूद्र जाति के लोगों के लिये समझ के बाहर है। इसलिये आप से आग्रह है कि आप सभी वर्णों के लिये उपयोग एक पंचम वेद की रचना और कीजिये। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा ने ‘ऋग्वेद‘ से पाठ, ‘सामवेद‘ से गीत, ‘यजुर्वेद‘ से अभिनय और ‘अथर्ववेद‘ से रसों को लेकर ‘नाट्यवेद‘ की रचना कर दी थी। भरतमुनि के यहाँ पुरुष पात्र पर्याप्त संख्या में विद्यमान थे, किन्तु स्त्री पात्रों का अभाव था। इसलिए ब्रह्मा ने अप्सराओं की रचना करके इस अभाव की भी पूर्ति कर दी। अब जब नाट्य तैयारी की बारी आई तो इंद्र के असमर्थता प्रकट करने पर यह कार्यभार भरतमुनि को सौंपा गया और पृथ्वी पर ‘असुर पराजय‘ नाटक खेलना तय किया गया। स्वर्ग से नारदादि संगीतज्ञ इस उत्सव में सम्मिलित हुए। इसकी सूचना जब असुरों को मिली तो वे भी आए।

यह नाटक दरअसल देवताओं और असुरों की संस्कृति के परस्पर अन्तर्विरोधों का नाटक था। देवताओं की विस्तारवादी दृष्टि और श्रेष्ठता को साबित करने के मद्देनज़र ही इस नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के माध्यम से यह सिद्ध करना था कि देव संस्कृति श्रेष्ठ और महान है। असुरों की संस्कृति अविकसित, निम्न स्तर की है। देव संस्कृति के महिमामंडल को देखकर प्रस्तुति में उपस्थित असुरों ने प्रतिरोध दर्ज किया। विरोध स्वरुप अड़चन डालने का प्रयास किया जिससे देवराज इंद्र नाराज़ होकर, देवताओं के संग मिलकर असुरों पर आक्रमण कर दिया और मंच पर ही असुरों को मार डाला। उसके बाद ही देवता गण ने निर्णय लिया कि रंगमंच के लिए एक भवन अर्थात् रंगशाला का निर्माण किया जाए ताकि असुर गण सरलता से आक्रमण न कर सकें। तभी से नाटक खुले मैदान को छोड़कर रंगशाला में सम्पन्न होने लगा।

कालान्तर में प्रेक्षागृह के अन्दर भरतमुनि के अभिनेताओं ने जब किसी प्रस्तुति में ब्राह्मणों की नकल करते हुए उनके छद्म कार्य-व्यवहार, कर्मकांडों के अन्तर्विरोधों को व्यंग्यात्मक रूप में उद्घटित किया तो दर्शकगण तो ख़ूब आनांदित हुए पर इस लीला ने उच्च वर्ग के ऋषियों, ब्राह्मणों को अत्यन्त पीड़ा पहुँचाई। उन्होंने कलाकारों को शाप दे दिया कि तुम ब्राह्मणों की खिल्ली उड़ाते हो, तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो गया है, अब से तुम वेदों के निंदक ‘शूद्र‘ कहलाओगे। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ भी ‘शूद्र‘ कहलाएंगी।

सवाल उठता है कि मनु ने जो वर्णवादी व्यवस्था बनाई थी और ‘मनु स्मृति‘ में शूद्र वर्ण के लिए जिस तरह के कठोर, अमानवीय, संवेदनहीन श्लोक गढ़े थे, उनका व्यवहारिक रूप में समाज में कुछ और पालन, क्या सम्भव है? रामायण से लेकर महाभारत काल में शूद्रों, आदिवासियों के प्रति समाज का क्या सलूक था, यह शम्बूक, एकलव्य, कर्ण जैसे चरित्रों के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है। असुर जो यहाँ के मूल निवासी थे, रंग-संस्कृति-भाषा से आर्यों की अपेक्षा भिन्न थे, उन्हें किस तरह साहित्य और समाज में विकृत किया गया, उनका इतिहास परिवर्तित किया गया, छल-प्रपंच से उन्हें सत्ता से बेदख़ल कर हाशिए पर लाने को विवश किया गया, यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। वर्ण-जाति पर आधारित वर्णवादी व्यवस्था जो प्रारम्भ से ही मनुष्य-मनुष्य में भेद करता रहा है, आपस में श्रेष्ठता-निम्नता की खाई बताता रहा है, वह वर्तमान में रंगकर्म के लिए कैसे आदर्श हो सकता है? आज तो यह दूरी और भी बढ़ गई है। खाई और गहरी हो गई है। भला इस आदर्श को स्थापित कर बजाज जी क्या वही सनातन व्यवस्था फिर से परम्परा के नाम पर लाना चाह रहे हैं? वर्णवादी व्यवस्था के पुराने मूल्यों को नया रंग-रौग़न देकर पुनर्जीवन देना चाह रहे हैं?

सम्पूर्ण समाज जब वर्णवादी व्यवस्था (चाहे वह मनुवादी व्यवस्था या फिर ब्राह्मणवादी व्यवस्था) से संचालित हो रहा था, तब भरतमुनि अपने नाट्य जगत में इसका विरोध किस तरह कर सकते थे? मनु और याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मणों को यह सुझाव दिया था कि उन्हें रंगमंच के अभिनेताओं का भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए। विष्णु के विधिशास्त्र ‘विष्णु स्मृति‘ में अभिनेताओं की उत्पत्ति को शूद्रों और वैश्य कन्याओं से जोड़ा गया। ‘मनु स्मृति‘ में मनु ने नटों ओर मल्लों के पंथ को सबसे नीच माना और ब्राह्मणों को अभिनेता बनने से वर्जित किया। इसी तर्ज़ पर ‘महाभाष्य‘ में स्त्री पात्रों को गिरी नैतिकता का माना। उसी तरह उपनिषद् काल में भी नाटकों में स्त्रियों की भूमिका वर्जित मानी। कौटिल्य ने भी अपनी पुस्तक ‘अर्थशास्त्र‘ में नट-नटियों की आचारहीनता की ओर संकेत किया है और नगरपालिकाओं तथा पंचायतों पर ज़ोर डाला है कि वे नटों, बाज़ीगरों, मदारियों और तमाशा करने वालों को नगर के समीप न फटकने दें। इनके लिए नगर के बाहर ही बस्ती बनाई जाए। अर्थशास्त्र में ही नाट्यशालाओं का विरोध करते हुए यह भी लिखा गया है कि ये गांवों में नहीं बनाई जानी चाहिए क्योंकि इससे प्रामीणों के काम में बाधा पहुँचती है। इससे यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज में अभिनेता नीची निगाह से देखे जाते थे और लोग उनके शारीरिक सौन्दर्य का आनन्द लेने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, उनकी कला के सम्मान में नहीं। यही नहीं नाटक में अभिनय करते समय भी ब्राह्मण, शूद्र तथा नारी पात्रों में समानता नहीं बरती जाती थी। ब्राह्मण और अभिनय करते थे तो अपने अभिनय के क्रम में संस्कृत का प्रयोग करते थे, जब कि शूद्रों ओर नारियों के लिए संस्कृत का प्रयोग वर्जित था। ये अपना काम प्राकृत से चलाते थे। यानी हर स्तर पर ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और शूद्रों को उनकी बराबरी करने का अधिकार नहीं था।

वर्णवादी व्यवस्था के मूल में जो गै़र बराबरी, असमानता का भाव है, वह तब भी निन्दा योग्य था, आज तो और भी। भरतमुनि के प्रेक्षागृह में भले शहर के सम्भ्रान्त शूद्र वर्ग आते होंगे पर सबको पता है, उनका स्थान कहाँ होता था? श्रेष्ठता के आधार पर वर्ग का स्थान निर्धारित होता था और सर्वविदित है शूद्र का स्थान तीन वर्णों के बाद ही होता था, अर्थात् पीछे। भूमिकाओं के सम्बन्ध में भी सबको ज्ञात है कि श्रेष्ठ भूमिकाओं के लिए चयन सवर्ण अभिनेता का ही किया जाता था। इस सम्बन्ध में इस तरह के घोषित-अघोषित आदेश भी थे। शूद्रों के लिए नाटक में सामाजिक हैसियत के अनुसार ही भूमिका दी जाती थी। यह परम्परा आज भी चल रही है। अभी भी चाहे वह नाटक का क्षेत्र हो या फ़िल्म, हौलीवुड हो या बौलीवुड शूद्रों व ब्लैक को हाशिए वाले पात्र ही करने को मिलते हैं।

रंगमंच में वर्णवादी-व्यवस्था को आदर्श मानने का स्पष्ट मतलब है, रंगमंच में यथास्थितिवाद को बरक़रार रखना। नाटकों में जातिगत श्रेष्ठता वालों को नायकत्व प्रदान करना और शूद्रों को उनके सेवाकर्म को पुण्य कार्य मानने के लिए मानसिक स्तर पर सहमत करना।

इस प्रयास में रामगोपाल बजाज के साक्षात्कारकर्ता भी कहीं न कहीं अन्तर्मन से वैचारिक रूप् से सहमत दिखते हैं। जो बात बजाज जी से कहलवाना चाहिए, वह ख़ुद कह बैठते हैं कि हिन्दी समाज में पिछड़े-दलितों का जो सशक्तीकरण हुआ है, उसमें जाति का जो प्रश्न महत्वपूर्ण रहा है, उसके दृष्टिगत ‘कोर्टमार्शल‘ को छोड़ दें तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण नाटक नहीं दिखता जो इस सामाजिक सवाल को थोड़ा भी सही सम्बोधित कर सके। इस नाटक के माध्यम से अनीश अंकुर ने दलित नाट्य आन्दोलन पर सीधा प्रहार किया है। असमानता, ग़ैर बराबरी, वर्णवादी-व्यवस्था के विरुद्ध समानता की लड़ाई में दलित थिएटर की जो भूमिका है, उसको इतने हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता। फुले के विचार पर अपने संघर्ष की नींव रखने वाले अंबेडकर ने राजनीतिक लड़ाई को भी मज़बूत किया था। फुले के नाटकों पर भले सवर्णवादी मासिकता वाले आलोचकों की नज़र न जाए पर उनका नाटक ‘तृतीय रत्न‘ आज फिश्र से प्रासंगिक हो उठा है। ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को ख़ारिज करने वाले ‘हीरा डोम‘ की कविता को भुला पाना सम्भव है ?

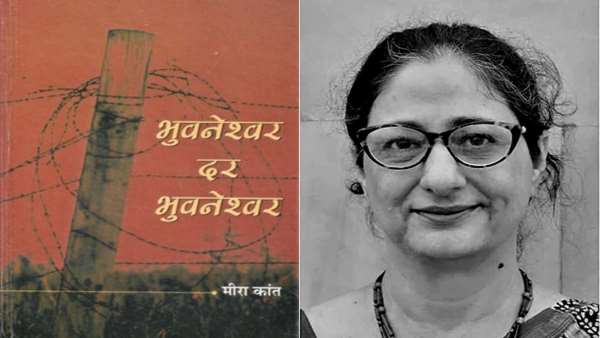

अछूतानन्द ‘हरिहर‘ के नाटक ‘राम राज्य न्याय‘, ‘मायानन्द बलिदान‘, ‘समुद्र मंथन‘, ‘बलि हसन‘, ‘एकलव्य‘ धार्मिकता के मोहपाश को काटते हुए, ब्राह्मणणद को जिस तरह तार-तार करते रहे हैं, क्या उनके नाटकों के पुनर्मूल्यांकन की मांग नहीं करते? ‘कोर्टमार्शल ही नहीं हिन्दी और दूसरी अन्य भाषाओं में दर्जनों ऐसे नाटक हैं जो न केवल सवाल खड़ा करते हैं बल्कि विकल्प की दिशा भी तलाशते हैं। शंकर शेष का नाटक ‘एक और र्दोणाचार्य‘, ब्रजेश का ‘शम्बूक‘, सूरजपाल चैहान का ‘सच कहने वाला शूद्र है‘, मोहनदास नैमिशराय का ‘हैलो कॉमरेड‘, माता प्रसाद का ‘अन्तहीन बेड़ियाँ‘, प्रेमचंद की कहानी का भीष्म साहनी द्वारा किया गया रूपांतरण ‘सद्गति‘, उषाकिरण ख़ान का ‘हीरा डोम‘, हृषीकेष सुलभ का ‘धरती आबा‘ और मेरे लिखे गए पाँच नाटक ‘अंबेडकर और गाँधी‘, ‘हवन कुंड‘, ‘घर वापसी‘, ‘सत भाषै रैदास‘, ‘श्राद्ध‘ तथा मराठी में प्रेमानन्द गजनी का ‘किरवंत‘, विजय तेंदुलकर का ‘कन्यादान‘, वामन केंद्रे का ‘जुलवा‘ जैसे सैकड़ों नाटक हैं जो इस आन्दोलन के गर्भ से निकलकर आए हैं, वे तथाकथित आलोचकों-समीक्षकों को भले ही महत्वपूर्ण न लगते हों, अभिजात्य रंगमंच पर भले सुषोभित नहीं होते हों, पर जन सामान्य के बीच लोकप्रिय हैं ओर जड़ लोगों को बार-बार झकझोर रहे हैं। क्योंकि ये जो नाटक हैं, यथास्थितिवाद को यथावत् रखने वाले नहीं हैं, देखने वालों से केवल सहानुभूति की आशा नहीं करते हैं, उनके अन्दर प्रतिरोध की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं।

अनीश को ‘कोर्टमार्शल‘ के अलावा दूसरा नाटक महात्वपूर्ण इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वह नहीं चाहते कि रंगमंच में जो वर्णवादी-व्यवस्था है, उसे कोई विस्थापित करें। ‘कोर्टमार्शल‘ उन्हें ही नहीं, उन तमाम लोगों को प्रिय लगेगा जो यथास्थितिवाद में विश्वास करते हैं। इस नाटक से किसी को कोई ख़तरा नहीं है। यह समर्पणवादी नाटक है। यथास्थितिवाद के सम्मुख यह नाटक अन्त आते-आते घुटने टेक देता है। सहानुभूति तो ख़ूब जगाता है, पर बेचैन नहीं करता है। असहज नहीं करता है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए उद्वेलित नहीं करता है। इस कारण से यह नाटक उनको भी स्वीकार्य है जो जात-पात में आस्था रखते हैं, वर्णवादी-व्यवस्था को श्रेष्ठ व्यवस्था बताते हैं, बल्कि सनातन धर्म के टिके रहने का औचित्य को बताते हैं।

कर्नल सूरत सिंह जो कांस्टेबल रामचंदर पर चलाए जा रहे ‘कोर्टमार्शल‘ के प्रीज़ाइडिंग ऑफिसर हैं, उनके प्रारम्भिक एकालाप पर ग़ौर करें तो वह संवाद कहीं न कहीं उनकी सामन्ती सोच को महिमामंडित ही करता है। बल्कि वह हथेली पर ‘धधकते अंगारे‘ को पकड़ने का जो आख्यान प्रस्तुत करते हैं, उससे पेसा प्रतीत होता है कि इस सच से कभी उनका सामना ही नहीं हुआ है। जबकि यथार्थ यह है, राजस्थान की रियासत की बुनियाद ही धधकते अंगारे को कुचल कर खड़ी की गई है। सैनिकों के वार्तालाप से कर्नल के निर्णय का अन्देशा प्रारम्भ में ही मिल जाता है, जब वह बताते हैं कि दस कोर्टमार्शलों में कोई भी मुजरिम बच नहीं सका है। यह और स्पष्ट तब हो जाता है जब दो जजों ने फाँसी और दो ने उम्रक़ैद का फ़ैसला सुनाया और अंतिम निर्णायक वोट कर्नल को देना था। सबको पता है, कर्नल सिंह ने क्या फ़ैसला लिया। कर्नल सूरत सिंह ने वही किया जो नाटक के पूर्व में सैनिकों को अन्देशा था।

कर्नल सूरत सिंह चाहते तो अपना वोट रामचंदर के पक्ष में डालकर उसकी लड़ाई से जुड़ सकते थे। रामचंदर ने जिस वर्णवादी-व्यवस्था के ख़िलाफ़ हथियार उठाया, उसका साथ दे सकते थे। लेकिन कर्नल सूरत सिंह ने कहा कि कल सुबह तुम्हें सज़ा-ए-मौत दे रहा हूँ। और इस निर्णय पर नाटककार ने रामचंदर के मुख से क्या कहलवाया है, ग़ौर करने लायक है। जो रामचंदर कभी शराब नहीं पीता था, वह कर्नल सिंह के इस फ़ैसले से गद्गद् होकर पीने को तैयार हो जाता है। गिलास से गिलास टकराकर थैंक्यू कहता है, मानो कर्नल सूरत सिंह ने उसे तार दिया, मोक्ष प्रदान कर दिया। या यूं कहें मृत्युदंड देकर रामचंदर पर कोई एहसान कर दिया। रामचंदर की पूरी लड़ाई को नाटककार अन्त में ले जाकर कर्नल सूरत सिंह के सम्मुख नतमस्तक कर देता है। रामचंदर के विस्फ़ोट को गूंगा कर देता है। इससे वर्णवादी मानसिकता वालों को भला क्या आपत्ति हो सकती है। आपत्ति तो तब होती जब रामचंदर वर्णवादी व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करता नज़र आता।

अगर इस तरह का कोई भी क़दम होता तो उनका नाटक के प्रति नज़रिया ही बदल जाता। नाटक महज़ सहानुभूति तक सीमित है, इसलिए स्वीकार्य है। जहाँ यह चेतना का रूप् धारण करता, इसे किनारे कर दिया जाता। सम्भवतः ख़ारिज भी कर दिया जाता। दलितों के प्रति हमेशा से ही दो दृष्टिकोण रहे हैं। कप्तान कपूर की मौत को कर्नल सूरत सिंह पोयटिक जस्टिस का नाम देते हैं, उसके लिए कोई सजा नहीं सुनाते हैं। भले कोर्टमार्शल के दौरान कपूर का व्यवहार, मर्यादाहीन तथा जातिवादी रहा हो। बल्कि कपूर द्वारा रामचंदर के लिए बार-बार जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने के बावजूद भी कोई सज़ा नहीं सुनाई जाती है, केवल कोर्टमार्शल चलाने की धमकी देकर शांत कर दिया जाता है। जो कर्नल सूरत सिंह अपने लिए सख़्त और न्यायप्रिय कहलाने में कभी नहीं चूकते, कपूर के मामले में नर्म रहते हैं। चाहते तो कर्नल सूरत सिंह रामचंदर को भी पोयटिक जस्टिस के हाल पर छोड़ देते, लेकिन उन्हें तो इस व्यवस्था को बरक़रार रखना था, व्यवस्था के विराध में उठे किसी भी प्रतिरोध का दमन करना था। केवल सहानुभूति जगाने वाले ऐसे तथाकथित नाटक दलित रंगमंच को आगे नहीं ले जा सकते हैं। दो क़दम पीछे ज़रूर ठेल देते हैं।

लेकिन अनीश जब बजाज जी को यह इत्तला करते हैं कि पिछड़े-दलित आन्दोलन के साथी पूछते हैं कि आप लोगों के नाटक में जब हमारा सवाल है ही नहीं तो क्यों फिर हम आपके नाटक देखें, तब बजाज जी इसका मज़ेदार जवाब देते हैं कि वे लोग भारतेंदु को क्यों नहीं उठाते? मोहन राकेश को क्यों नहीं उठाते? कृष्ण बलदेव वैद का ‘भूख आग है‘ नाटक क्यों नहीं उठाते? अगर यहाँ जवाब नहीं मिलते हैं तो शेक्सपीयर, कालीदास और शूद्रक के नाटकों में तो मिल ही जाएगा।

बजाज जी के इस जवाब का विश्लेषण करना ज़रूरी है क्योंकि उनके जवाब से उस मानसिकता को जान सकेंगे वह दलित नाट्य आन्दोलन को देख रहे हैं। क्या वास्तव में उपरोक्त नाटकों में दलित जिन सवालों से जूझ रहे हैं, उसका जवाब है? ऐसा तो नहीं कि जैसे परम्परावादी लोग किसी भी अविष्कार या सृजन का श्रेय अपने आदि ग्रंथों से जोड़कर ले लेते हैं, वैसे ही हर सवाल का जवाब बजाज जी इन नाटकों में किसी न किसी रूप में ढूंढ ही लेते हैं। कोई बताए मोहन राकेश के नाटकों में दलित प्रश्न कहाँ है? ज़बरदस्ती ढूंढने में लग जाए तो ‘अदरख के पंजे‘ में भी दलित सवाल का कुछ न कुछ जवाब मिल ही जाएगा। जिन नाटककारों का बजाज जी ने नाम लिया उसकी अपेक्षा अगर उन नाटककारों का नाम लिया होता जिन्होंने इस सवाल पर गहनता से विचार किया है तो एक सार्थक जवाब होता। जानबूझकर उस धारा से जुड़े नाटककारों को नज़रअंदाज़ करने से सिवाय अपना उपहास उड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं है। एक सामान्य-सा रंगकर्मी भी कह सकता है कि मोहन राकेश के नाटक का संसार दलित वर्ग नहीं है। उनके अधिकतर नाटक मध्यवर्गीय जीवन पर केंद्रित हैं।

हो सकता है बजाज जी दलित नाट्य आन्दोलन से जुड़े नाटककारों का नाम जानबूझकर लेना नहीं चाहते। ऐसा तो सम्भव ही नहीं है कि जिन्दगी भी जिसने नाटक को ओढ़ा-बिछाया, वह इस आन्दोलन की धारा से अनभिज्ञ हो। या ऐसा तो नहीं कि सत्ता का रुख़ देखकर वह अपना मुंह भी उसी दिशा में कर देना चाह रहे हों? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि सत्ता परिवर्तन के बाद देश के प्रगतिशीलों में प्याज़ ज़्यादा खाने की होड़ लगी है।