पेंशन की समाप्ति और वर्चस्व की राजनीति

नौकरी के लिए और नौकरी के खत्म होने की उम्र निश्चित की जाती है। उम्र की यह सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरह की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत उस समय से मिली-जुली अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की नीति अपनाने वाला देश माना जाता है जिस समय दुनिया में समाजवादी या समतावादी विचारों का काफी दबाव था। तथ्य यह बताते हैं कि समाजवाद यानी संविधान की भावना के अनुरूप समानता की स्थिति बहाल करने व गैर बराबरी को खत्म करने की बात जरूर की जाती रही लेकिन सत्ता उसे एक कवर के रूप में इस्तेमाल करती रही है। सत्ता पूँजीवाद को बढ़ावा देने की योजनाएँ बनाती रही है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आम लोगों में पूँजीवादी विचारों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाते रहे हैं। सत्ता ने संसदीय राजनीति के अनुरूप राजनीतिक इंजीनियरिंग के जरिये लोगों में यह दृष्टि विकसित की कि वे समानता के लक्षय को तात्कालिकता में देखें। यानी विचारों का जो काम होता है वह दूरदृष्टि की चेतना को बढ़ाने का होता है। जैसे सत्ता तत्काल गरीबों के हितों में कार्यक्रम को लागू करने की घोषणा करती है तो लगता है कि उससे गरीबी और उसे बनाए रखने वाली नीतियाँ खत्म हो जाएगी। दूरदृष्टि पूँजीवादी विचारों का औजार रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि संसदीय राजनीति में तात्कालिक समाजवाद और दूरगामी पूँजीवाद की यह इंजीनियरिंग सतत सक्रिय रही है।

कर्मचरियों को सेवा के दौरान और उसकी समाप्ति के बाद जो सुविधाएँ दी जाती रही है वह भारतीय समाज की संरचना और उस संरचना में सुधार की नीति शामिल रही है। कर्मचारियों के लिए पेंशन से क्या क्या होता रहा है , उसके व्यवहारिक पक्ष को देखें। उसका एक लंबा अनुभव हमारे सामने हैं। पेंशन की राशि से परिवार की आर्थिक सुरक्षा को बल मिलता था। उससे किसी परिवार को इस बात के लिए संबल मिलता था कि वह अपने लक्ष्यों को विस्तार दे सके। इसी पहलू को थोड़ा और विस्तार दें। लक्ष्यों को विस्तार देने की किस वर्ग के लोगों की जरुरत हो सकती है। जाहिर है कि वह जो समाज में क्रमश: ज्यादा से ज्यादा वंचना की व्यवस्था से जूझता रहा हो। वंचना की स्थिति में महिलाएँ रही हैं तो भारतीय समाज में कई जातीय समूह, समुदाय व वर्ग लंबे समय से तमाम स्तरों पर वंचना की स्थिति में रहे हैं। भारत में शोध की स्थिति बहुत ही दरिद्र हैं। खासतौर से वंचित वर्गों के हितों के लिए दूरगामी लक्ष्यों को निर्धारित करने के इरादे से तो शोध नहीं के बराबर होते हैं क्योंकि सत्ता पूँजीवादी विचारों को बढ़ावा देने में तत्त्पर रही हैं। वर्गों व समूहों में कर्मचारियों को श्रेणी में बांटकर हम मौटेतौर पर यह अध्ययन कर सकते हैं कि कर्मचारियों के बीच वंचना की स्थिति में रहने वाले समूहों,समुदायों व वर्गों के प्रतिनिधियों के लिए पेंशन योजना किन किन रुपों में अपनी एक भूमिका अदा करती रही है।

मौटे तौर पर यह कह सकते हैं कि समाज में जो सामाजिक समूह जिन्हें पिछड़े, दलित, आदिवासी के रूप में संबोधित किया जाता है , उनके बीच पेंशन की सुविधा ने उन्हें अपने सामाजिक और राजनीतिक हालातों से निकलने में भूमिका अदा की है। यदि हम यह देखें कि पेंशन ने भारतीय समाज में वंचितों के बीच एक ऐसे समूह का निर्माण किया है जिसने कर्मचारी के रूप में अपनी सेवा समाप्ति के बाद समाज में अपनी एक भूमिका निश्चित करने का लक्ष्य बनाया। दलितों, आदिवसियों व पिछड़े समूहों के बीच वह हिस्सा सामाजिक,राजनीतिक स्तर पर सक्रिय रहा है जो कि पेंशन पाने का हकदार हैं। कर्मचारी के रूप में सेवा समाप्ति के बाद इन वर्गों का हर चौथा सदस्य सामाजिक भूमिका में सक्रिय दिखता रहा है। यह संख्या क्रमश: बढ़ी है। यदि कहा जाए कि समाज में वंचितों के बीच जो संगठन सक्रिय है उनमें ज्यादातर संगठनों के आधार के रूप में यही वर्ग सक्रिय हैं। या फिर राजनीतिक स्तर पर सक्रिय रहने वाले संगठनों को सहयोग करने वालों में यह समूह भी है।पेंशन पाने वाले कर्मचारियों में समाज का वह हिस्सा भी रहा है जो कि समाज सुधार के विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी भूमिका अदा करने की चाहत रखता है और सेवा समाप्ति के बाद उसने सामाजिक व पारिवारिक सुधार के किसी न किसी कार्यक्रम के साथ स्वयं को जोडा। कई पेंशन पर आर्थिक रूप से निर्भर महिलाएँ सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय हुई। पेंशन की सामाजिक और राजनीतिक बदलाव में एक भूमिका देखी जाती है।

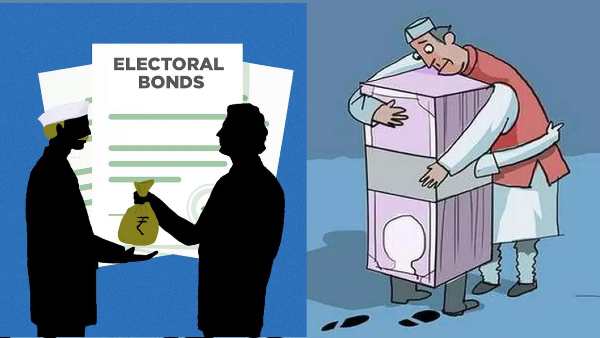

पेंशन की नीति को खत्म करने में उन विचारों पर आधारित सत्ताधारियों की भूमिका रही है जो कि पूँजीवाद को बढ़ाने का लक्ष्य रखते आए हैं। सत्ता अपने लिए संसदीय प्रतिनिधियों को तैयार करती है। संसदीय प्रतिनिधि पूँजीवाद का वफादार प्रतिनिधि साबित करने के लिए भारतीय समाज में विभिन्न स्तरों पर व्याप्त कमजोरियों का इस्तेमाल करते हैं। पूँजीवाद मजबूत हो और भारतीय समाज के बीच आन्तरिक कलहों का विस्तार हो यह एक फार्मूले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय समाज में वह राजनीतिक चेतना विकसित करने का लक्ष्य रहा है जो कि समानता को बहाल करने के लिए तैयार हो। राजनीतिक पार्टियाँ व उसके नेता खुद सत्ता नहीं होते हैं। वे सत्ता के लिए खुद को तैयार करते हैं। भारतीय समाज में सत्ता वर्चस्व बनाने व कायम रखने के लिए लंबे समय से बनी हुई है। उस सत्ता के खिलाफ ही लोगों ने एकजूटता की राह पकड़ी थी। लेकिन राजनीतिक इंजीनियरिंग के जरिये भारतीय समाज में उन विचारों व उस पर आधारित चेतना को धीऱे धीरे खत्म किया जाता रहा है। गौर से देखें तो पिछले चालीस सालों में तो उस पर तेजी से आक्रमण किया जा रहा है। एक एक कर उन सभी योजनाओं को खत्म किया गया जो कि समानता के लक्षय को हासिल करने में सहायक दिख रहे थे।

इस स्थिति की कल्पना करें कि आने वाले वर्षों में सामाजिक रूप से वंचितों के बीच किस तरह के संगठन व राजनीतिक गतिविधियाँ हो रही होगी। पेंशन हासिल करने वाली आखिर पीढ़ी के बाद की स्थितियों पर विचार करें। दरअसल वंचितों के बीच राजनीतिक संकीर्णता को लगातार बढ़ावा दिया जाता रहा है। जबकि दूरदृष्टि रखकर विचार करें तो यह लगता है कि भारतीय समाज में सत्ता द्वारा जो भी फैसले किए जाते हैं उनमें सबसे पहला निशाना भारतीय समाज का वंचित वर्ग ही होता है। वह तात्कालिक रूप से नहीं दिखता तो इसकी वजह यह भी है कि ऐसा नहीं दिखने की एक संगठित व्यवस्था सक्रिय रहती है। भारतीय समाज में वर्चस्व को बनाए रखने के लिए वंचितों का ही हिस्सा है। उसे ही वंचना की स्थिति में रखने की ही तो एक राजनीतिक इंजीनियरिंग तैयार करनी हैं। पेंशन को समाप्त करने का प्रभावशाली विरोध नहीं हुआ लेकिन उसे बहाल करने की संगठित आवाज तैयार की जा सकती है।