यात्रा के बहाने स्थानीयता और राष्ट्रीयता को जोड़ने वाला सेतु है ‘सियाहत’

हिन्दी में यात्रा वृत्तांत खूब लिखे गए। लेकिन 21वीं सदी में अचानक सार्थक यात्रा वृत्तान्तों का अभाव सा हो गया। जो लिखे भी गए उनमें रोमानियत, पर्यटनवादी भावना और उपभोक्तावादी नजरिया हावी रहा जिसका मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा बिकना भर था।

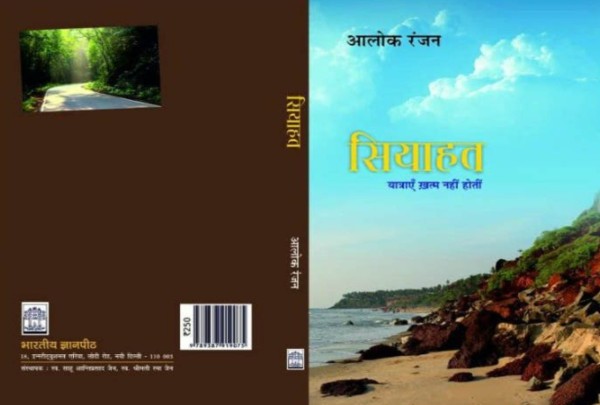

इस अभाव की पूर्ति करता हुआ एक सशक्त भाषा और वैचारिकी से लैस यात्रा वृत्तांत 2018 में आया जिसका नाम है ‘सियाहत’। लेखक हैं आलोक रंजन जो केरल में ही नवोदय स्कूल के शिक्षक हैं। किताब को उसी साल ज्ञानपीठ का ‘नवलेखन पुरस्कार’ भी मिला।

‘सियाहत’ का अर्थ ही है यात्रा। लेखक ने ‘यात्रा’ के लिए प्रचलन से इतर नया शब्द चुना ‘सियाहत’। एक युवा लेखक का यह प्रयोग ही उसके नवीनता का प्रमाण है।

यात्रा वृत्तांत में दो बातों का होना अनिवार्य है। पहला स्थान विशेष की ऐतिहासिक समझ और दूसरा वहाँ के लोगों का जीवन दर्शन और रोजमर्रा की चुनौतियों का विश्लेषण। इन दो बातों के अभाव में यात्रा वृत्तांत केवल विवरणात्मक लेख बनकर रह जाता है और यात्रा वृत्तांत विवरण तो कदापि नहीं होता है। लेखक एक उत्तर भारतीय (बिहार) हैं और बहुत शिद्दत से उन्होंने केरल (दक्षिण भारत) के जीवन दर्शन को समझने की कोशिश किया है। यही कोशिश ‘सांस्कृतिक सेतु’ बनाता है जिसका सार्थक परिणाम सियाहत है।

किताब की शुरूआत केरल के ‘पहचान’ बताने से शुरु होकर हम्पी (कर्नाटक) के ‘इतिहास का उत्तर’ पर खत्म होती है। पहचान क्या है? इतिहास में अपनी जगह की खोज ही तो है और इसी का उत्तर पाने के लिए बार-बार इतिहास में झाँकने की जरूरत पड़ती है। इस तरह यह यात्रा वृत्तांत वर्तमान से अतित और अतीत में वर्तमान की खोज करता रहता है। क्रोचे इसी को कहते हैं कि “सभी इतिहास समकालीन इतिहास होता है (all history is contemporary history)।”

समकालीनता वर्तमान से सम्बन्धित होता है। इसलिए लेखक केरल की पहचान को उसके गाढ़ेपन मतलब रहस्यमयता से जोड़ते हुए वहाँ के विभिन्न भोज्य पदार्थों, आयुर्वेदिक पद्धति, पुरखों के ज्ञान की बात करते हुए मुतुवन आदिवासियों और उनके जीवन कौशलों और चुनौतियों तक ले जाते हैं जिससे स्वयं वहाँ के स्थानीय लोग परिचित नहीं हैं। लेखक ने जगह-जगह उस नैरेटिव को भी तोड़ा है कि केरल में सबकुछ अच्छा-अच्छा ही है। वहाँ भी पुरुषवादी मानसिकता है, स्टीरियोटाइप हैं और बिहार (उत्तर भारत) के प्रति पूर्वाग्रह हैं।

यात्रा के दौरान उन्होंने यह देखा कि लोग उनको बढ़िया खाना न खिला पाने के कारण अपराधबोध में है। उत्तर भारतीय शायद ही कभी सोचते हैं कि हमारे यहाँ कोई दक्षिण भारतीय आया है तो उसे उसके अनुकूल खाना खिलाया जाना चाहिए। हमें लगता है कि उन्हें तो भात-दाल खाना ही चाहिए। इसके मूल में कहीं न कहीं श्रेष्ठता बोध का विचार होता है। केरल में ओ.एन.वी कुरूप की मौत पर वहाँ ताड़ी के दुकान पर बैठे लोग भी चर्चा कर रहे थे और हर पार्टी के कार्यालय में श्रद्धांजलि दे रहे थे।

लेखक ने ताड़ी के दुकान पर उनकी लोकप्रियता का कारण पूछा तो लोगों ने एक पंक्ति में कह दिया कि ‘वो आम जनता के कवि थे जो साधारण विचारों को रखते थे (He was a poet of ordinary man with ordinary ideas)’। उत्तर भारत का लेखक प्रायः गम्भीरता का लबादा ओढ़े रहता है और जनता से दूर रहने में ही अपनी शान समझता है। शायद यही कारण है कि आज अच्छे लेखकों से भी उत्तर भारत की जनता अपना जुड़ाव महसूस नहीं करती। यहाँ स्थानीय से पहले राष्ट्रीय और राष्ट्रीय से पहले अंतरराष्ट्रीय हो जाने की महत्वकांक्षा लेखक को जनता से बहुत दूर कर देती है।

वन की यात्रा के दौरान लेखक चंदन सम्बन्धी मिथकों का खण्डन करते हैं कि चंदन का पेड़ महकता नहीं रहता है। वो जैसे जैसे सूखता है उस भाग में सुगंध होता है। चंदन के पेड़ से कोई साँप नहीं लिपटा रहता और न ही आसपास के पेड़ सुगंधित होते हैं। यह जानकारी उत्तर भारतीय जनता को चंदन के नाम पर होने वाली ठगी से बचा सकती है। लेखक केरल के ईसाई संस्कृति के भारतीयकरण के बारे में विस्तार से बताते हैं। वो भारत के साझी संस्कृति और अतीत में हुए संघर्ष और फिर अनुकूलन की ऐतिहासिक यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि ‘रामायण देश को जोड़ने वाला महाआख्यान है।

स्थानीय इतिहास अपने को समग्र इतिहास से यूँ ही जोड़ लेता है।’ यही वह लेखकीय दृष्टि है जो इस यात्रा वृत्तांत को सार्थक और साहित्यिक बनाता है। इसी क्रम में लेखक ने साड़ी बनाने वाली एक वृद्धा का वर्णन किया है जिसने गणेश चतुर्थी के त्योहार को ‘गणपति ईद’ नाम दिया। यही भारत है और उसकी साझी विरासत है कि उस मुस्लिम महिला ने यह समझ विकसित किया कि जिसमें खुशियाँ हो वह ‘ईद’ है। इसी से बना ‘गणपति ईद’। धर्म के ठेकेदार चाहे कितना भी बाँट लें देश के बुजुर्गों का यह देशज बौद्धिकता प्रेम और एकता का सरस प्रवाह अपनी भाषा में ईजाद कर ही लेगा।

इस किताब ने केरल के मुख्यधारा के लोगों का जीवन के साथ आदिवासियों के जीवन दर्शन को भी शामिल किया है। मुतुवान आदिवासियों के गाँव ‘तेरा’ और ‘सुगु’ नाम के लड़के का जीवन कौशल का जो वर्णन और विश्लेषण है वह इस किताब की आत्मा बनकर पाठक के सामने प्रस्तुत होता है। न लेखक उनकी भाषा जानता है न गाँव वाले लेखक की भाषा जानते हैं। फिर भी भावों का ऐसा आदान प्रदान होता है कि भाषा बाधा नहीं बनती है।

गाँव में लेखक जिस तरह पहुँचा मतलब हाथियों, खाई और जोंक से बचते हुए इसके साथ जंगल की सघनता का वर्णन अवतार फ़िल्म के जंगल वाले दृश्यों की याद दिला देगा। लगेगा कि कोई जंगल गाथा सुन रहे हों एक थ्रिलर पैदा होता है मन में। लेकिन जैसे ही गाँव के जीवन का वर्णन शुरू होता है लगता है कोई समाजशास्त्री अपने अबतक के सिद्धांतों की व्यावहारिक परीक्षण कर रहा हो। लेखक देखता है कि गाँव में लोग जंगल के साथ तालमेल बैठाकर घर बनाये हुए हैं न कि जंगल काटकर।

यहाँ किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ‘समावेशी विकास’ किसे कहते हैं। बल्कि मुख्यधारा के विकास के पुरोधाओं को इनसे सीखना चाहिए कि समावेशी विकास का मॉडल होता कैसा है। इसी तरह जब सुगु सूँघकर बता देता है कि अभी इधर से हाथी गुजरा है, जोंक से बचने के लिए तेज-तेज चलना चाहिए और नमक-पानी का घोल डालते रहना चाहिए तो लेखक को आश्चर्य होता है। वह जल्दी समझ लेता है कि दरअसल यह जीवन कौशल है जो उस लड़के ने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा से सीखा है। उसे यह कौशल कोई स्कूल और वैज्ञानिक नहीं सीखा सकता।

शिक्षाशास्त्र (education) के विद्यार्थियों को लाइफ स्किल का पेपर पढ़ाया जाता है। क्या कोई भी ऐसा पेपर सुगु जैसों के जीवन कौशल से मुकाबला कर सकेगा या उसके अनुकूल बन सकेगा? वहाँ के लोग जब जंगल में जाते हैं तो चाहे वे कितने ही बड़े समूह में हों पेड़ों पर कुछ फल इसलिए भी छोड़ देते हैं ताकि आने वाले समूह के लोग भी खा सकें या कोई रास्ता भटक जाए तो वह फल खाकर भूख मिटा सके। कौन सा ‘वैल्यू एडुकेशन’ का पेपर है जो यह सामूहिक समझ विकसित कर देगा? यह सामाजिक शिक्षा है जो पूर्वजों से आने वाली पीढ़ी सीख लेता है। कोई मूल्य जबर्दस्ती थोपने से वह विकृति ही पैदा करती है।

‘तोली का खेल’ जहाँ शिकार के प्रशिक्षण के लिए है वहीं इस खेल में बूढ़े और बच्चे एक साथ भाग लेते हैं। सभी एक-दूसरे से सीखते हैं बिल्कुल वास्तविक वातावरण में। आज भारतीय शिक्षण पद्धति ‘लर्निंग बाई डूइंग’ (learning by doing) और ‘कोऑपरेटिव लर्निंग’ की बात करता है। आदिवासियों के यहाँ यह मॉडल वर्षों से चला आ रहा है। लोग वहाँ जानवरों से बचने के लिए पेड़ पर बने मकान ‘माड़म’ में रहते हैं पर जंगल नहीं बर्बाद करते। क्या राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस तथ्य से परिचित हैं। इस यात्रा वृत्तांत का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यह उन प्रसंगों को केन्द्र में लाने का प्रयास करता है जिससे हम अनभिज्ञ हैं और कई बार जानते भी हैं तो अपने पूर्वाग्रह के कारण इस तरह की व्यवस्था और जीवनशैली को पिछड़ा और असभ्य कह देते हैं। लेखक इस रवैये पर पुनर्विचार के लिए बाध्य करते हैं।

लेखक ने पुस्तक का अंत एक ऐतिहासिक स्थल हम्पी और उसके आसपास के यात्रा पर खत्म किया है। दरअसल लेखक की राजनैतिक चेतना वही है जो एक जागरूक शिक्षक और नागरिक का होना चाहिए।

इस ऐतिहासिक स्थल की यात्रा के दौरान उसके तीन जर्मन टूरिस्टों से दोस्ती होती है। उसमें आयलिस नाम की लड़की भी है। उसे भी यहाँ कामुक नजरों से लोग घूरते हैं, फ़ोटो लेना चाहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयलिस को यहाँ दक्षिणपंथी कट्टरवाद का अनुभव होता है खासकर बीफ के मामले को लेकर। उसी क्रम में वह हिटलर के प्रसंग को याद करती है और लेखक से यात्रा के दौरान जो दोस्ती बनती है उसमें वह कहती है कि तुम जर्मनी आओ घूमने। वीजा की प्रक्रिया मैं देख लूँगी। हमलोग बवारिया साथ चलेंगे जहाँ दक्षिणपंथी विचार फिर से प्रगति पर है। दो देश के लोग यात्रा के दौरान इतना आत्मीय हो सकते हैं साथ ही बौद्धिक स्तर पर एक संवाद बना सकते हैं यह एक सुखद और विलक्षण अनुभूति ही है। इसे सांस्कृतिक एकरूपता के रूप में देखा जाना चाहिए।

इस किताब के लेखन शैली की विशेषता है कि भौगोलिक और स्थापत्य वर्णन में ही विषय और वस्तु दोनों घुलमिल जाते हैं। मात्र एक सौ पच्चीस पृष्ठों में लेखक ने स्थानों और विचारों की जो विविधता और विश्लेषण प्रस्तुत किया है वह पाठक को सम्मोहित किए रहता है। मूलतः यह यात्रा वृत्तांत दक्षिण भारत को समझने के लिए एक ठोस वैचारिकी देता है और रोमानियत से बचा लेता है।