संस्मरण में पशु-जीवन : मनुष्यता की पहचान

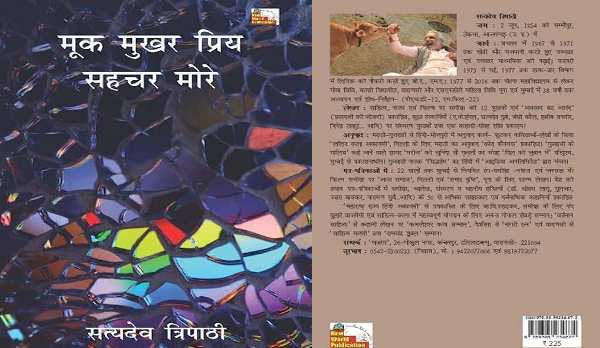

मुम्बई से सेवानिवृत्त प्रोफेसर, विचारक और साहित्य व कला के वरिष्ठ समीक्षक डॉ. सत्यदेव त्रिपाठी की हाल ही में ‘न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन’, दिल्ली से प्रकाशित हुई किताब है – ‘मूक मुखर प्रिय सहचर मोरे’। इसमें उन पशुओं की खट्टी-मीठी गहन यादें हैं, जो त्रिपाठी जी के जीवन में जाने-अनजाने आये, लेकिन उनकी ज़िंदगी के एक अविभाज्य अंग बन गये और मन में सदा के लिए बस गये। उनके वर्णन इतने रोचक हैं, उनका होना इतना प्रियतर है और उनके विवरण इतने सूक्ष्म व विस्तृत हैं कि पढ़ते हुए बहुत आश्चर्य होता है कि चौथी में पढ़ने से लेकर अब तक के लगभग 60-62 सालों की इतनी छोटी-छोटी और इतनी सारी बातें उनकी स्मृति में अब तक मौजूद कैसे हैं!!

अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है – एक ज़माना था, जब पशु हमारे जीवन का आधार हुआ करते थे, क्योंकि तब का मुख्य पेशा किसानी पशुओं पर ही निर्भर हुआ करती थी। वही सामाजिक प्रतिष्ठा के मानक थे। लोग जब अपनी कन्याओं के विवाह के लिए वर खोजने जाते थे, तो उस घर की संपन्नता का आकलन इससे होता था कि दरवज्जे पर कितने जोड़ी बैल हैं। पशुओं की वो महिमा होती थी कि स्वयं से पहले उन्हें खिलाने का इंतजाम किया जाता था। इसके पीछे एक मानवीय समझ यह भी थी कि पशु तो बोल सकते नहीं, हमारे अधीन हैं। लेकिन अब तो इस यांत्रिक युग में सारा कामकाज मशीनों से हो रहा है और इसी कारण आज का जीवन पशु विहीन हो गया है। ऐसे में यह पुस्तक अतीत के उस भाव-जगत को साकार और भविष्य के लिए उसे दर्ज़ करने के रूप में भी महत्त्व की है।

पशु-साहित्य की एक अदद किताब के रूप में महादेवी वर्मा की सुविख्यात कृति ‘मेरा परिवार’ हिंदी में मील का पत्थर बनकर मौजूद है, जिससे इस लेखक का प्रभावित होना अवश्यम्भावी है। महादेवीजी के बाद हिंदी साहित्य में पशु-जीवन पर छिटफुट लेखन तो हुए हैं, लेकिन मेरी जानकारी में पुस्तकाकार पशु-संस्मरण यही आया है। यह संयोग ही है कि ‘मेरा परिवार’ के कुल सात पाठों में नौ पशु स्थान पा सके हैं और त्रिपाठीजी की इस किताब में पाठ तो कुल आठ हैं, लेकिन छोटे बड़े मिलाकर पशु कुल दर्जन भर हैं। महादेवी जी की भाषा उनकी प्रकृति के अनुकूल संस्कृतनिष्ठ शुद्ध हिंदी है और त्रिपाठी जी की भाषा में तत्सम, लोक एवं उर्दू के साथ ठेंठ गँवईं शब्दों का सुंदर ठाट है। फिर इसमें बहुत सारे गँवई शब्द भी आये हैं, जिनकी विशेषता यह भी है कि अगर आप इन शब्दों के सटीक मतलब नहीं जानते हों, तो भी इनके अर्थ का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। किताब पढ़ते हुए सरसता की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। रोचक घटनाएँ आपको संस्मरण से बाँधें रखती हैं। लगता है कि दृश्य आपके सामने सिनेमा की तरह चल रहे हैं। जिससे आप कहीं न कहीं अपने को इन संस्मरणों से जुड़ा हुआ पायेंगें। इन सहचरों के रूप-वर्णन विरल रूप से बारीक-विस्तृत-चाक्षुष है, जिसके प्रतिमान उज़रका, सुघरका, बीजो, चीकूआदि में द्रष्टव्य हैं। इस किताब में पशुओं के जीवन की शिनाख्त के साथ समाज में रह रहे लोगों की पशुओं के प्रति धारणा का भी खूब जमकर विवेचन हुआ है, जो कृति की प्रस्तुति का एक कारगर प्रकार भी बन पड़ा है। लेकिन दोनो ही पुस्तकों के पशु-संसार में निहित मानवीयता के भाव समान हैं, जो इस लेखन का प्राण तत्व है।

‘मूक मुखर प्रिय सहचर मोरे’ की अनुक्रमणिका आप देखेंगे, तो पायेंगे कि लेखक के जीवन में जैसे-जैसे जो पशु आये, उसी क्रम में पुस्तक में रखे भी गये हैं। लेखक के होश सम्भालते ही मिले दो बैल – करियवा-उज़रका। और बक़ौल लेखक – ‘सबसे पहले स्फोट की तरह ज़ुबान फूटी कलम बनकर करियवा के साथ’। वह अंधा था – ‘जैसे सारी इच्छाएँ-प्रतिक्रियाएँ उसके अदृश्य संसार की भेंट चढ़ गयी होंखाने-जुतने के सिवा उसके लिए दुनिया का कोई अस्तित्त्व ही नहीं’। इसी अंतस् के उद्घाटन के चलते ही इस मौन-मुखर दुनिया का सबसे करुण व शीर्ष चरित्र करियवा ही है।

लेखक के छठीं में पढ़ते हुए आयी नानी वाली गइया। विवेचन नहीं, पर उल्लेख है कि मुम्बई-प्रयाण के पहले गाय-परिवार को बेचकर भैंस ला गये थे, लेकिन उस पर लिखते नहीं, क्योंकि उसके साथ ज़्यादा रहे नहीं। इन संस्मरणों की जीवंतता का एक कारण यह भी है कि ये स्वयं के किये व भोगे हुए हैं। और लेखक की भूमिका की गवाही में स्पष्ट है कि इनके बाद के कुत्ते और बिल्ली-चूहाआदि मुंबई में बेटे के संज्ञान होने के बाद आये और लेखक ने उन्हें भी उसी तरह अपनाया। बनारस-प्रवास के दौरान किट्टू को वे खुद उचक कर लाये। इनमें गबरू और किट्टू दबंग व हिंसक हो चले, तो छोड़ना भी पड़ा, लेकिन यहाँ उनकी यादें भी बड़ी मार्मिक बन पड़ी हैं और उनकी बावत लेखक का दृढ़ मत है कि ‘सही पालन-सँभाल के बाद भी मनुष्य का बच्चा बदमाश हो सकता है, लेकिन पशु-बच्चा बिलकुल नहीं – वह बिगड़ेगा, तो पालक की लापरवाही एवं बदसलूकी से’।

इन मूक-मुखर-प्रिय-सहचरों और मनुष्यों के आपसी सलूकों और उसके माध्यम से पशुओँ में निहित मनुष्यता की पहचान ही कृति का केंद्रीय तत्त्व है। उदाहरण के लिए ‘नानी वाली गइया’ को लेखक के बचपने ने हरही (भागने व बदमाशी करने वाली) बना दिया, जिसके चलते चरना छोड़-छोड़ के खेत खाना व चरवाहिन बालिका के वश में न आने की उसकी बुरी आदत बन गयी। इसी का दुष्परिणाम यह हुआ कि बग़ल के गाँव की हरिजन बस्ती के लड़कों ने उसे पकड़ के मवेशीखाने में बंद कराने की ठानी। लेकिन अपने हरहीपने में गइया सबको छकाके निकल तो भागी, पर सामने का नाला पार करते हुए एक तगड़ी लाठी उसके पैर में लगी और वह धराशायी हो गयी। अब देखें पशु के लिए तत्कालीन समाज का साथपाँच मिनट में सारा गाँव जमा हो गया। गाय को एक बड़ी पलंग पर लिटाके बाँधा गया और ५-6 लोग कंधे पर उठाके घर लाये। इलाज के प्रसंग में लेखक की टिप्पणी – ‘आदमियों के अस्पताल भी कहीं सुदूर ज़िले पर रहे, पशुओं की तो बात ही क्या’!! लेकिन उस समय की बलिहारी भी कि ‘पशु रोगों के जानकार हर गाँव में हुआ करते थे – प्राय: पिछड़ी जाति के ही’। सो, चमटोल से सुक्खू भैया को बुलाया गया। लेकिन तब की इंसानियत भी कैसी कि मारने वाले लड़कों ने छिपाया नहीं, बल्कि बस्ती में बताया। तो वहाँ के पशु-जानकार खरपत भैया बिना बुलाए ही आये। यहाँ लेखक प्रेमचंद की कहानी ‘मंत्र’ के भगत के पेशेगत नैतिक बोध की भी याद दिलाते हैं। सबने मिलके ‘देसी पलस्तर’ (प्लास्टर) बांधा और महीने भर बिना बुलाये आके निगरानी करते रहे। इस दौरान सारा गाँव वहाँ इकट्ठा था, लेकिन लेखक की तरफ़ से तब की मनुष्यता का परमान यह कि मारने वाले लड़के भी उसी में खड़े थे। उनने हाथ जोड़कर काका से माफी माँगी, गइया के पैर भी छूए। इस भाव पर लेखकीय टिप्पणी ‘क्या वह अनपढ़ व्यवस्था आज की सारी देसी-विदेशी शिक्षा व प्रगति पर भारी नहीं है’?

इस संस्मरण-कृति की ख़ास विशेषता है – इसमें आये पशुओं और लेखक (मनुष्य) के बीच का भौतिक और भावात्मक जुड़ाव। इसके लिए मैं आपको ‘उजरका’ (बैल) और ‘बच्ची’ (बिल्ला) के पास ले चलूँगी। ‘उजरका’ बहुत शालीन बैल है – कभी किसी को नुकसान न पहुँचाने वाला और बालक लेखक से काफ़ी हिला हुआ। लेकिन जब आठ-नौ वर्ष की अवस्था में दूर के खेत से बैलों को लिवाने गये और हेंगा में चलते उज़रके की गर्दन से नीचे लटकती रस्सी को हलवाहे मंतू भैया के कहने से बड़ी हौंस से हटाने चले, तो सहसा उसने सींग पर लेखक को उठा लिया और मंतू भैया के ‘हाँ-हाँ-हाँ-हाँ’ चिल्लाने के बीच तीन-चार फिट उठाकर धीरे से रख भी दिया। पेट फटने से बच गया – सिर्फ़ दो इंच लंबे चमड़ी छिला के खून भर निकला। ऐसा क्यों हुआ, की खोज में पता लगा कि मंतू भैया ने हेंगे से जुआठ को जोड़ने वाली रस्सियाँ छोटी बाँध दी थी, जिसके कारण ‘उजरका’ का पिछला पैर हर बार उठते हुए हेंगे के नीचे दब रहा था। तो उसी दर्द और बेबसी के गुस्से में उससे ऐसा हो गया, लेकिन गंध-स्पर्श से याद आते ही रुक गया, नहीं तो फेंक भी सकता था, कुचल भी सकता था। और मानुष भाव यह कि शाम को उसके पास खेलते हुए उज़रके के चहरे पर प्रायश्चित की मुखर इबारत लिखी थी।

ऐसी ही एक घटना ‘बच्ची’ के साथ भी घटी। उस दिन ‘बच्ची’ लड़कर, बहुत मार खाकर आई थी और चहारदीवारी की अपनी प्रिय जगह पर बैठी थी। उसके शरीर के घाव साफ़ दिख रहे थे। लेखक उसे सहलाने के लिए पास पहुँचे, तो अचानक ही हाथ की गदोरी पर उसने पंजे मार दिये – खून चुहचुहा आया। लेकिन लेखक दवा लगाने घर में आये, तो ‘वह भी दबे पाँव पीछे-पीछे आयी। पश्चाताप के गहन भाव उसके चेहरे पर भी प्रकट थे। घंटों तक उस अपराध-बोध से उबर नहीं पाई थी – अवसन्न बैठी रही’। तात्पर्य यह कि पशुओं में भी ऐसे भाव होते हैं। उन्हें नहलाना-धुलाना, खिलाना-पिलाना एवं उनके साथ खेलना आदि उनके भाव-तंत्र को छूते हैं। जिस तरह से करियवा बैल की सेवा पूरा परिवार मिलकर करता है और घायल बच्ची को हल्दी-प्याज़ बांध के जिस तरह लेखक पूरी रात गोद में लिए बैठा रहता है और जिस तरह से बीजो के देह में पड़े जीवों को मां-बेटे रात-रात भर निकालते रहते हैंआदि-आदि जतनो-सरोकारों से भौतिक-भावात्मक साझेदारियाँ होती हैं। इससे वे पशु भी संवेदनशील हो जाते हैं। इस प्रकार यह कृति सुनियोजित सोद्देश्यता के साथ मनुष्य की मनुष्यता के असर से पशुओं की पशुता के क्षरण की गाथा रचती है। और लेखक यह कचोट बार-बार उठाता है कि अब तो भावात्मक दुनिया ही लुप्त हो रही है, हो चुकी है – शहरों में ही नहीं, गाँवों में भी।

पशु-मनुष्य के बीच के सह-सबन्ध का सबसे बड़ा उदाहरण ‘बीजो’ (लैब्रे प्रजाति का श्वान) है, जिसे लेखक ने सच ही ‘श्वान तन में संत थे तुम’ कहा है। उसके स्नेह-संवेदन का दायरा घर ही नहीं, बाहर तक था। लेखक उसे घुमाते हुए पाते कि रास्ते में कितने ही लोग उसे खूब प्यार-दुलार करते। उसकी बावत उनसे पूछने वाले भी बहुतेरे थे – ‘अपना बीजो कैसा है’। बीजो ने अपने स्वभाव से सबका मन मोह लिया था। जब किसी दिन उनका ध्यान ‘बीजो’ की तरफ नहीं होता तो ‘बीजो’ स्वयं उनके पास चला जाता। कुत्ते-बिल्ली की आपसी शत्रुता प्राय: प्राकृतिक मानी जाती है, लेकिन लेखक के घर में रहने वाली ‘बच्ची’ (बिल्ला) से ‘बीजो’ की ऐसी जमती कि ‘बच्ची तो बीजो पर हुकूमत करती और उसकी पीठ पर सोती। ‘बीजो’ से ही ‘बच्ची’ में भी मनुष्यता आयी और बाद में आयी ‘चीकू’ (श्वान) भी उसके साथ रहते हुए ऐसा मर्यादित हुई कि बीजो की ही तरह बिना पट्टे के आज भी घूमती है।

लेखक ने इन पशुओं को माँ की ममता दी है, उन्हें पाला है, बड़ा किया है, बीमारी में दवा दी, उनके हर्ष में पुलकित हुए, दुख में व्यथित हुए, वियोग में उदास भी। ये पशु उनके जीवन-सहचर ही नहीं, बल्कि उनके परिवार का अंग भी बने। ‘बच्ची’ के लिए तो उन्होंने माँ की भूमिका निभाई है। फिर कहें कि महादेवीजी के ‘मेरा परिवार’ के बाद हिंदी साहित्य में त्रिपाठीजी के यह अकेली कृति है, जिसमें मानवीय करुणा की स्निग्धता और शीतलता ने पशुओं के मानवीय व्यक्तित्व को उजागर किया है।

सारे पालतू प्राणी तो लेखक व उनके परिवार के साथ खेलते-कूदते, घूमते-फिरतेयाने दो तरफा व्यवहार होता, लेकिन इन सबसे अलग ‘जेरी’ (सफ़ेद चूहा) एक ऐसा मूक प्राणी था, जिसके साथ सिर्फ़ इधर से एक तरफा ही व्यवहार रहा। लेकिन जो जेरी पहले कंधे पर बिठा लेने पर भी उतर जाता, अपनी मृत्यु के दिन लेखक के कंधे पर आकर खुद बैठ गया थायाने अंत समय में दुतरफा हो जाना क्या उसकी मूकता में मुखरता का प्रमाण नहीं? और तब इस सुखद परिणाम से प्रभावित होकर आचार में नास्तिक लेखक ने उस मूक के लिए घंटो सस्वर गीता-पाठ किया। संयोग व सुयोग देखें कि पाठ के दौरान ही कंधे पर से लुढ़क कर उनकी गोद में आ गिरा और अपनी अंतिम साँस ली।

लेखक आश्चर्य करता है – प्रकृति से कैसे संचालित होता है वह जीव, जिसे कुदरत ने भाषा नहीं दी, वाणी नहीं दी। मात्र चर्म संवेदन से सब समझने लगा। ये मानव-इतर पशु हमारे इशारों को अभ्यास से और शब्दों को अर्थ से नहीं, ध्वनि व लय लहजे से जानते हैं। फिर अंग संचालन और देह की गति से परख लेते हैं।

प्रस्तुत पशु-कथा एक और स्तर पर भी चलती है, जिसमें विवेच्य पशुओं के माध्यम से अतीत के आईने में समकालीन जीवन, समाज एवं संस्कृति के बदलते परिवेश व मूल्यों पर संजीदा सवाल हैं। प्रसंगानुकूल अपने समाज के विकासेतिहास पर सूक्ष्म व तुलनात्मक टिप्पणियाँ हैं। उदाहरण के लिए नानी के यहाँ से बड़के काका के साथ 20 किमी चल के गइया को लाते हुए जिस परिचित के यहाँ अचानक रुकना हुआ, उस घर की महिला बालक लेखक से पहली बार मिली और जानती भी थी कि आख़िरी बार मिल रही है, लेकिन जिस ममता से हाथ-मुँह धोके आँचल से पोंछा, अपने हाथ से खिलाया, उसे याद करके लेखक का मन आज भी हुड़कता है और वह पछतावे से पूछता है – ‘कहाँ चली गयी हमारे जीवन व समाज से वह संस्कृति, वह भाव, वह मनुष्यता!! इस प्रकार यह कृति भले ही पशु संस्मरण है, परंतु लेखन की काया भर ही हैं पशु, पुस्तक की आत्मा तो बसती है – इन पशुओं की भावमयता, गुणवत्ता में और हाँ, गाय-बैल-कुत्ते जैसे प्राणियों की भौतिक व भावक उपयोगिता में भी। कुल मिलाकर पुस्तक में समाहित पशुओं में निहित मनुष्यता हम तक यूँ पहुँचती है कि हमें भी बहुत हद तक बेहतर मनुष्य बना जाती है और यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी ख़ासियत है।

त्रिपाठीजी के जीवन में सबसे बाद में आयी है काइया, जो अभी तीन साल की हुई है। इसका वे शीर्षक देते हैं – ‘चौथेपन पायउँ प्रिय ‘काया’, जो तुलसी के मानस में पुत्रों के लिए दशरथ के कहे ‘चौथेपन पायउँ सुत चारी’ की शैली में बना है। हालाँकि इनका चौथापन आने में अभी पाँच साल शेष हैं। लेकिन अशआर, मुहावरों-कहावतों, फ़िल्म-संवादों एवं कविताओंआदि से अपनी प्रस्तुति एवं भाषा तथा ख़ासकर शीर्षकों को सजाने की अपनी शैली का नशा है सरजी को। कविताएँ सर्वाधिक आती हैं रामचरित मानस’ से। पुस्तक का नाम इसी का परिणाम है। बच्ची और बीजो के शीर्षक बच्चनजी की पंक्तियों पर बने हैं। लेकिन ‘काइया’ वाले में मानस-प्रसंग ख़ास बनकर आता है। सभी सहचरों में काइया का नया होना सबसे छोटी संतान के प्रति अति प्रियता वाला है, जिसे उन्होंने राम के लिए दशरथ के कहे से साधा है – ‘सब सुत मोहिं प्रिय प्रान की नाई, राम देत नहिं बनै गोसाई’ याने चारो पुत्रों में दशरथ के लिए राम की जो प्रियता थी, वही त्रिपाठीजी में काइया के प्रति है। तभी तो वे चाहते हैं कि ‘काइया’ की मृत्यु उनसे पहले हो जाये, ताकि अपने न होने की असह्य पीड़ा से वह बच जाये, देख-रेख का संकट भी न हो। यहाँ एक विमर्श भी खड़ा होता है कि अपने रहते अपने प्रिय के मरने की इच्छा कितनी जायज़ है?

संस्मरण में लेखक ने पशुओं की बातों के दरम्यान एक ऐसी घटना का उल्लेख किया है, जिसमें पशु से भी हीन मानव-समाज का सच पाठकों के ह्रदय को छलनी-छलनी कर देता हैवैशाख-जेठ में जौ-गेहूं की दंवरी के दौरान सारी ‘ना-ना’ के बावजूद बैल ढेर सारा अनाज खा ही लेते। ‘खड़ा दाना पचता था नहीं, तो गोबर के बदले निछान दाना ही बाहर निकलता जिसे भूमिहीन मजदूर वर्ग की औरतें बिन-बटोर कर ले जातीं और धो-सुखाकर, पीस के खाती-खिलातीं। इसे क्या कहें जिंदा रहने की त्रासदी या विकल्प’? लेखक को ये बातें उस समय सामान्य लगती थीं, पर बड़े होने पर पढ़ते हुए (खासकर दलित लेखन) इसका दंश बहुत गहरे चुभा।

एक अनोखी दास्तान ‘गबरू’ (डोबर मैन) की। वह बेहद आक्रामक प्रवृत्ति का श्वान था। अपने क्या, अग़ल-बग़ल के परिसर में भी किसी पंछी तक को पर न मारने देता। भौंक-भौंक कर भगा देता। लेकिन यह अचम्भे की बात हुई कि उसकी दोस्ती एक कौवे से हो गई। ‘गबरु’ उसके लिए अपनी दूध-रोटी का कटोरा छोड़ देता और कौवा उसके लिए हड्डी का टुकड़ा गिराता। जैविक वृत्ति के लिए यह लेन-देन की प्रवृत्ति भी प्राणि-मात्र की है, जो सारी सुख-सुविधाओं के बाद भी उछाल मारती है।

अंत में, इस पुस्तक में व्याप्त अपने गुरु के ही असर में मैं भी कहना चाहूँगी कि इस कृति व इसके किरदारों को भी लोग अपनी-अपनी तरह वैसे ही देखेंगे, जैसे धनुष तोड़ते राम को सबने देखा था –‘जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी’।

लेखिका- मधुबाला शुक्ल

.