टाटा की विदाई और सामाजिक प्रतिक्रियाएँ

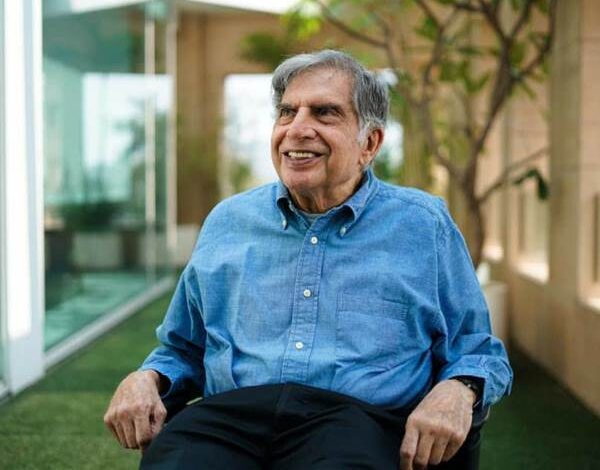

आखिर देश के अत्यन्त प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा को मुंबई में अन्तिम विदाई दे दी गयी। किसी अखबार ने लिखा कि राष्ट्र द्वारा अनिम विदाई, किसी ने बताया राजकीय सम्मान के साथ अन्तयेष्टि, किसी ने कुछ और विशेषण दिया। अख़बार ‘पूँजीपतियों की सम्पत्ति हैं’— यह बात निराला जी ने कही थी; खुद टाटा समूह ‘द स्टेट्समैन’ अख़बार का स्वामी है इसलिए देश के सभी अखबारों ने रतन टाटा की अन्तिम विदा को गौरवमंडित किया, यह बात समझ में आती है। सरकार पूँजीपतियों के साथ है, वह इस निधन का ज्यादा मातम मनाए, यह भी समझ में आता है। लेकिन श्रमिक वर्ग के पक्षधर एक बड़े उद्योगपति की विदा पर दुःख जताएँ, इस बात से कई लोगों को तकलीफ है। अतिशय वामपन्थी कुछ साथियों ने सोशल मीडिया पर इन अफ़सोस जताने वाले मार्क्सवादियों की बारम्बार आलोचना की है। उन्हें अपने कर्तव्य का बोध कराया है और सरकार के सुर में सुर मिलाने पर आपत्ति की है।

यह सामान्य शिष्टाचार है कि किसी के निधन के बाद निन्दासूचक टिप्पणियाँ नहीं की जातीं। लेकिन बात वर्गशत्रु की है इसलिए शिष्टाचार अलग रह सकता है। फिर भी यह तो देखना ही होगा कि आपका वैकल्पिक नज़रिया क्या है।

तरुणाई के दिनों में हम लोग एक नारा लगाते थे—

मेरा नाम है बिड़ला यारो, मेरा नाम है टाटा

हम दोनों ने मिलकर अध-धा भारत बाँटा!

वह आज़ादी के बाद समतावादी स्वप्न का युग था। हम लोगों का बचपन अभी-अभी छूटा था। विचार उत्तेजना बनकर उद्वेलित करता था। अफसोस हॉट ही कि कुछ मित्रों की तरुणाई वार्धक्य तक नहीं छूटती। भारत के हर नागरिक को दिखाई देता है कि उदारीकरण के लागू होने के बाद से सभी सरकारें बड़े औद्योगिक घरानों की सहायक रह गयी हैं। इसके चलते पूँजीवाद के स्वरुप में भी अन्तर आया है। पहले एकाधिकारी पूँजीपति होते थे जिन्हें राष्ट्रीय पूँजीपतियों से अलग माना जाट था। अब उन एकाधिकारी पूँजीपतियों में कुछ का अवारूप बहुराष्ट्रीय हो गया है। टाटा समूह उनमें एक है। पुराने शासक ब्रिटेन की चाय कम्पनी टेटली से लेकर सबसे बड़े सेठ अमरीका की मोटर कम्पनी फोर्ड तक टाटा ने खरीदकर ‘भारत का गौरव’ बढ़ाया। लेकिन मेरा मन टाटा को बुरा-भला कहने का नहीं होता। आजकल एकाधिकारी पूँजीवाद के अलावा अधिक खतरनाक रूप उभर आया है—‘क्रोनी कैपिटलिज्म’ (याराना/ दरबारी पूँजीवाद)। उसके उदहारण भारत में अम्बानी और अदानी हैं।

क्रोनी कैपिटलिज्म ‘एकाधिकार’ से आगे की चीज़ है। वह सरकार के साथ बहुत दूर तक अभिन्न होकर रहता है। चुनाव में स्पष्टतः एक दल या एक नेता का साथ देता है। बदले में प्रधानमन्त्री खुद नई लीक बनाते हुए एक उद्योगपति के सामान का विज्ञापन करता है। यही नहीं, राजसत्ता अपनी शक्ति का उपयोग अपने मनपसंद पूँजीपतियों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दिलाने में भी करती है। इस प्राकर, उद्योग और राजनीति में जो हल्का पर्दा रहता है, क्रोनी युग में वह ख़त्म हो जाता है। टाटा ने विदेशों में जो कम्पनियाँ खरीदीं, वह स्वतंत्र व्यापारिक गतिविधि के तहत। सरकार ने कोई सिफारिश नहीं की। अदानी को ऊर्जा से लेकर सेवा और रक्षा क्षेत्र तक दुनिया के अनेक देशों में सीधे भारत सरकार की सिफारिश पर कारोबार मिला। मेरी राय में एकाधिकारी पूँजीवाद और दरबारी पूँजीवाद के इस फर्क को ध्यान में रखना वैज्ञानिक चेतना के लिए आवश्यक है।

क्रोनी पूँजीवाद का उदय जिस वैश्विक परिस्थिति में हुआ है, उसे भी ध्यान में रखने की ज़रुरत है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एकाधिकारी पूँजी ने बड़े-बड़े समूह बनाने शुरू किये हैं। इन समूहों को ‘कार्टेल’ कहते हैं। एक बड़ी कम्पनी अपने व्यापारिक क्षेत्र से सम्बन्धित सभी उत्पादों के उद्योग खरीदकर विशाल रूप धारण कर लेती है। इससे पहले तो उसका प्रसार अनेक देशों के बाज़ार में हो जाता है, दूसरे उसके सामने कोई प्रतियोगी नही रहता। कोला-चिप्स-चॉकलेट की कम्पनियाँ एक होकर जब विराट-दैत्याकार रूप लेती हैं तब इसे ‘मर्जर मैनिया’ कहा जाता है। इनमें वित्त संस्थाओं की पूँजी लगी होती है। अगर उनके स्वामित्व की खोज करेंगे तो पाएँगे कि उपभोक्ता उद्योग के विशाल दानवों के साथ उसमें विश्वबैंक-मुद्राकोष इत्यादि की पूँजी भी लगी है। इस तरह, मुनाफाखोरी और सूदखोरी एक होते दिखाई देते हैं।

दूसरे शब्दों में, उत्पादक पूँजी और सूदखोर पूँजी का एकीकरण होता है।

न कार्टेल्स के लिए कानून और नैतिकता का मतलब है, न क्रोनो के लिए।

वैश्विक स्तर पर विशाल कार्टेल्स और राष्ट्रीय स्तर पर क्रोनी पूँजी-इस परिदृश्य में भारत के जो उद्योपति पूँजीवाद के अपने नियमों और कानूनों के अनुसार व्यापार का फैलाव करते हैं, उन्हें कॉर्पोरेशंस और क्रोनी से अलग देखना चाहिए।

भारत के ‘कट्टर’ मार्क्सवादियों’ से ज्यादा समझदार यूरोप के साधारण नागरिक हैं जिन्होंने टाटा के हर कार्यालय के बाहर रखी तस्वीर पर अपने आप इतने फूल चढ़ाए कि अगली सुबह उनके निस्तारण के लिए ट्रक लगायी गयी।

मेरा कहना यह नहीं है कि भारत के प्रगतिशील लोगों को एकाधिकारी उद्योगपति टाटा का पक्ष लेना चाहिए। लेकिन विरोध का भी एक विवेक होता है। यह विवेक आपकी बौद्धिकता से ज्यादा कर्मठता से आना चाहिए। अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हमारे सभी प्रगतिशील-वामपन्थी साथी मिलकर भी भारत में पूँजीवाद का किसी प्रकार का विकल्प देने की स्थिति में हैं?

अगर हम विकल्प नहीं दे सकते तो क्या पूँजीवाद के रास्ते पर चलते भारत को वैश्विक कॉर्पोरेशंस या/ और देशी क्रोनी के सामने लाचार छोड़ देना उचित है? क्या यह क्रन्तिकारी अथवा जनवादी रणनीति है?

लोकप्रियता के लिए बिना विचारे उग्र प्रतीत होने वाली टिप्पणियाँ न समाज को दिशा देती हैं, न परिवर्तन को दृष्टि।