प्रकृति,पर्यावरण और संगीत

जब स्पेन में कोरोना महामारी की भयावहता के कारण तीन महीनों के लॉक डाउन का अन्त हुआ तो उसके अगले दिन (22 जून) बार्सिलोना के ऐतिहासिक कंसर्ट हॉल में महान इतालवी संगीतकार गैकोमो पोचीनी (Giacomo Puccini) की अत्यन्त लोकप्रिय रचना “क्रिसंतेमी” (Crisantemi) की भव्य और अनूठी प्रस्तुति की गयी। पोचीनी ने अपनी यह बेहद महत्वपूर्ण संगीत रचना अपने एक बेहद अन्तरंग दोस्त की हत्या के बाद रची थी। वैसे भी इतालवी संस्कृति में क्रिसेंथमम को शोक प्रदर्शन और वीरता को सम्मान देने के प्रतीक के रूप में जाना जाता है।

आयोजक इसे वैश्विक संकट की घड़ी में कला और प्रकृति के बीच के अन्तर्सम्बन्धों के संधान की कोशिश कहते हैं। ” दरअसल हम एक पैसे दर्शक/ श्रोता बन गये थे जिनकी दर्शक/श्रोता बनने की तमाम संभावनाएँ उनसे छीन ली गयी थीं।” इस ऑपेरा हाउस के डायरेक्टर का कहना है।

इस संगीत रचना के लिए ऑपेरा हाउस की आंतरिक सज्जा स्पेन के जाने माने कलाकार यूजीनियो एँपूदिया ने तैयार की जिनकी कलाकृतियाँ दुनिया के प्रमुख संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं। अपने नवोन्मेषी प्रदर्शन के बारे में यूजीनियो एँपूदिया का कहना है:

“समय के ऐसे दौर में जब मानव समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अपने आप को घरों में बन्द रखने को मजबूर हो और घर से बाहर निकलने घूमने फिरने से परहेज कर रहा हो तो जो धरती पर जो जगह हमने खाली की, उसको भरने के लिए प्रकृति कदम बढ़ा कर सामने आ गयी।

पिछले तीन महीनों में मैंने कई चिड़ियों को अपने गार्डन में पहली बार गाते हुए सुना और पौधों को गार्डन और उसके बाहर भी बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखा। यह सब देख कर मेरे मन में या विचार पक्का होता गया कि यह संकट पूर्ण समय इंसान और प्रकृति को एक दूसरे से ज्यादा अन्तरंगता से जानने और जुड़ने का समय भी हो सकता है।

हम एक युग के अवसान के साक्षी बन रहे हैं…. अनेक पुराने प्रतिमानों के टूटने का समय आ गया है। आज से तीन महीने पहले हम जिस दुनिया में खड़े थे यह दुनिया उससे बिल्कुल अलहदा दुनिया है।और मैं उन आशावादी लोगों में शामिल हूं जो चीजों को थोड़ी बहुत फेरबदल न कर पूरी तरह से बदल देने के हिमायती हैं। मेरा मानना है कि कलाकार और संस्कृति इस प्रक्रिया में अग्रणी भूमिका निभाएँगे।

क्या यह संभव है कि हम अपनी संवेदना का विस्तार इंसान के अतिरिक्त दूसरे जीवों तक भी कर के देखें ? तो हमें संगीत और कला का इस काम के लिए सहारा लेना चाहिए और इस महान कंसर्ट हॉल में प्रकृति को प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित करना चाहिए।”

यह कंसर्ट सिर्फ आठ मिनट का था और इसके समापन पर पत्तियों और डालियों के बीच हवा बहने से पैदा होने वाली ध्वनि बजाई गयी जिससे प्रकृति के ज्यादा करीब होने का एहसास हो सके।इस आयोजन की एक और खास बात यह थी कि इसमें दर्शकों की तरह उपस्थित सभी 2292 पौधों को स्पेन के जुझारू स्वास्थ्य कर्मियों को उपहार स्वरूप दिया गया जो उनकी कोविड 19 के खिलाफ जंग में अनवरत लगनशील सेवा के प्रति जनता और कलाकार बिरादरी द्वारा प्रदान किया गया सम्मान था।

डेटा गार्डन नाम की कंपनी ने “मीडी स्प्राउट” और “प्लांट वेव” नाम के दो हथेली में आसानी से समा जाने वाले छोटे यन्त्र बनाए हैं जो पौधों के साथ जुड़कर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के उतार-चढ़ाव को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यह पौधे के विभिन्न अंगों में उसी प्रकार प्रवाहित हो ती है जैसे फोटोसिंथेसिस के दौरान नमी।

इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के उतार-चढ़ाव और प्रवाह के संभावित कारण रोशनी, स्पर्श,ध्वनि या किसी दूसरी जीवित वस्तु का हस्तक्षेप हो सकता है। इस प्रवाह के कारण उत्पन्न ध्वनि तरंगों को ब्लूटूथ की मदद से मोबाइल पर सुना जा सकता है या हेडफोन या स्पीकर पर भी। निर्माता कंपनी डेटा गार्डन का कहना है कि यह यन्त्र वैज्ञानिक उन्नति से ज्यादा कला कौशल का उदाहरण है जो इंसान को प्राकृतिक संसार की अब तक अपरिचित गहराइयों तक ले जाता है।

इन यंत्रों का उपयोग कर काम करने वाले वैज्ञानिकों और संगीत विशेषज्ञों का कहना है कि मनुष्य इन ध्वनियों से परिचित नहीं रहा है इसलिए शुरू शुरू में यह ध्वनियाँ कुछ अलग तरह की लगती हैं। एक और दिलचस्प निष्कर्ष प्रयोगकर्ताओं ने निकाला कि पहली बार जब यन्त्र के सेंसर पौधों में लगाए गये तो उनसे उत्पन्न ध्वनियाँ थोड़ी तीखी थीं जबकि दूसरे दिन के सिग्नल में अपेक्षाकृत कोमल ध्वनियाँ निकलती हुई रिकॉर्ड की गयीं – जाहिर है एक दिन पौधों को उन सेंसर के साथ सहज होने में लगा और जब वे सहज हो गये तो उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ भी कोमल और सहज हो गयीं।

अनेक लोकप्रिय एल्बम के लिए संगीत देने वाले बॉब एजरिन ने इस उपकरण के साथ बड़े प्रयोग किये। फूलों के साथ बड़े पेड़ों के बगल में पैंजी के छोटे पौधे और उनके फूलों से निकलता हुआ संगीत उन्हें बहुत मधुर लगा। वे कई जगहों पर उन फूलों के संगीत पर बनाई गयी फिल्म का प्रदर्शन कर चुके हैं।

” इस यन्त्र के साथ किये गये प्रयोग केवल संगीत की दुनिया में एक नवोन्मेष नहीं है बल्कि यह इस बात को वैज्ञानिक स्तर पर प्रमाणित करता है कि धरती पर उपस्थित सभी जीवित पदार्थ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबके बीच आपसी सम्बन्ध हैं।

ऐसा नहीं है कि धरती के ऊपर जो पौधे उगते हैं वे महज सजावट के लिए होते हैं। सभी जीवित वस्तुएँ हमारे साथ संवाद करती हैं, हम भी उनके साथ संवाद करते हैं। हमें यह समझना पड़ेगा कि उन सबके होने का कोई न कोई मकसद है और यह समझने के लिए पहले हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारे हमारी सेहत और हमारी बेहतरी में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह बात मनुष्य पर ही नहीं लागू होती बल्कि पूरी धरती की सेहत और बेहतरी में उनका एक अपनी तरह का खास योगदान है।” (उपर्युक्त यन्त्र के बारे में लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका पॉपुलर मेकेनिक्स / 12 जुलाई, 2020 में छपी सामग्री से संदर्भ लिए गये हैं)

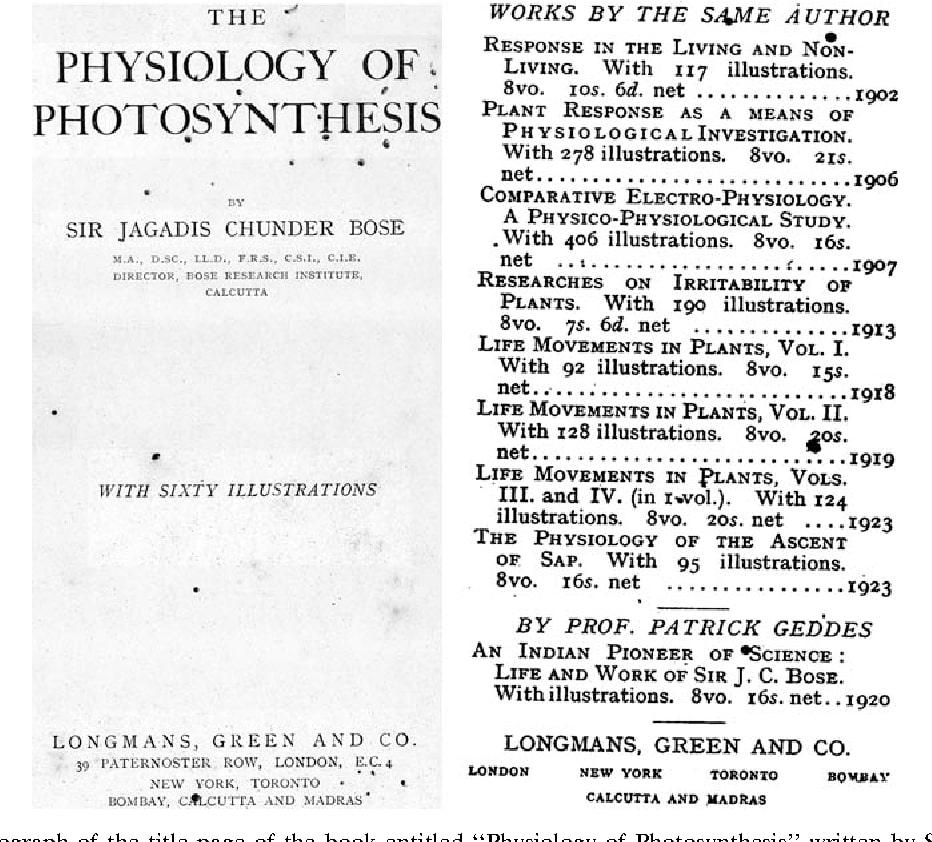

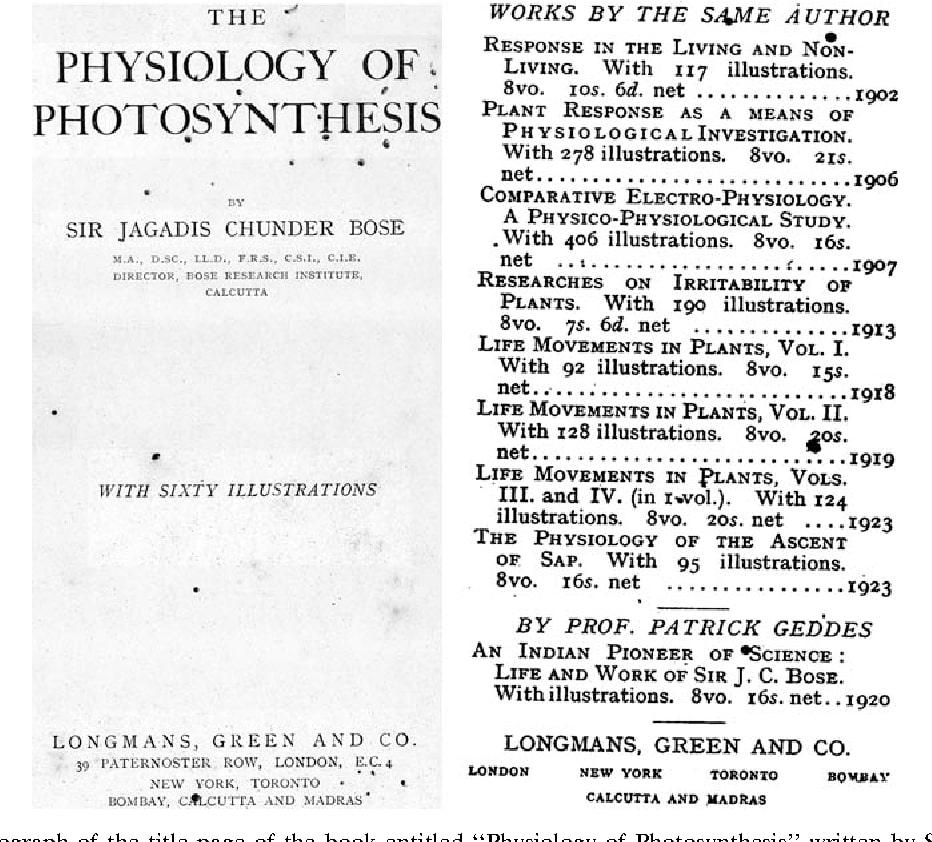

इन बातों को पढ़कर स्वाभाविक था कि हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चन्द्र बसु की याद आए हालाँकि हमारी नयी पीढ़ी को संकीर्ण और छद्म राष्ट्रवाद की भूल भुलैया में ऐसा उलझा दिया गया है कि वे दमनकारी ब्रिटिश हुकूमत के सालों में भी सीमित साधनों से सिर ऊँचा कर विश्व स्तर का वैज्ञानिक काम करने वाले उन जैसे लोगों को भूलने लगे हैं। दस मई 1901 का दिन भारत के लिए अत्यन्त गौरवशाली दिन है जब लंदन की रॉयल सोसायटी के हॉल में अपने बनाए यन्त्र क्रेस्को ग्राफ के माध्यम से आचार्य बसु ने छुईमुई (लाजवंती भी कहते हैं) के पौधे की डालियाँ काट कर और उसमें सुई से ब्रोमा इड और कोबरा विष डाल कर यह प्रत्यक्ष दिखाया कि पेड़ पौधे भी मनुष्य की तरह जीवित प्राणी हैं और खुश और दुखी होते हैं। डालियों को काटने, प्रताड़ित करने और विष देने से उनकी धड़कन धीरे धीरे डूबने लगती है और देखते देखते बन्द हो जाती है।

अमेरिकी विज्ञान और प्रकृति लेखक सांद्रा खौफ ने फ्लोराज़ फोरम डॉट कॉम में 30 नवम्बर 2016 को आचार्य बसु के इन वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में विस्तार से लिखा है। वे तत्कालीन ब्रिटिश अखबार “द स्पेक्टेटर” के वहाँ उपस्थित पत्रकार एफ यीट्स ब्राउन को उद्धृत करती हैं : “इन प्रयोगों में सर जे सी बोस ने यह दिखाया कि पौधे अपने जीवन के लिए कैसे संघर्ष करते हैं। पौधों ने सर जगदीश से बताया कि जब उन्हें तीखे शोर से झटका दिया जाता है तो वह कैसा महसूस करते हैं – मोटे तगड़े पौधे इन झटकों को कम महसूस करते हैं लेकिन उनकी सुकुमार और संवेदनशील बहनें बहुत बुरी तरह से सहम जाती हैं।”

अपने खुद के बनाए जिस यन्त्र क्रिस्कोग्राफ के माध्यम से पौधों के भावों के उतार-चढ़ाव और परिवर्तन को आचार्य बसु प्रदर्शित कर रहे थे उसके बारे में ब्राउन में लिखा: “आसानी से विश्वास नहीं होता कि यह यन्त्र किसी घोंघे की सुस्त रफ्तार को बढ़ाकर बुलेट की रफ्तार से आठ गुना तक तेज दिखा सकती है।”

बाद में आचार्य बसु ने पौधों पर थकान, तापमान, विष और एनेस्थेटिक्स के प्रभावों का विस्तार से अध्ययन किया। मजेदार बात यह है कि आचार्य जगदीश चन्द्र बसु ने न सिर्फ पौधों पर इस तरह के बाहरी हस्तक्षेप से उनके व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया बल्कि उन्होंने विभिन्न धातुओं के साथ भी इस तरह के प्रयोग किए और जो शोध पत्रों में प्रकाशित भी है।

उनका निष्कर्ष यह था कि सिर्फ छुईमुई के साथ ही ऐसा नहीं होता बल्कि हर पौधे में – यहाँ तक कि हर पौधे के हर हिस्से में भी – इस तरह की संवेदनशीलता होती है और जब भी वे किसी परिवर्तन का सामना करते हैं तो उनमें विद्युत प्रवाह भी बदल जाता है। प्रकृति प्रेमी आचार्य बसु ने बहुत दिलचस्प प्रयोग उस समय भी किए जब पौधों के ऊपर से कोई काला बादल गुजरता है – उन्होंने यह दिखाया कि बादलों की उपस्थिति में पौधों के विद्युत प्रवाह की प्रकृति जो होती है, बादलों के हट जाने के बाद धूप में वह प्रकृति बदल जाती है।

1901 में रॉयल सोसाइटी में प्रदर्शित अपने यन्त्र में उन्होंने बाद में कई सुधार किये और कुछ सेकंडों के अन्तराल पर उन्होंने पौधों के विकास को मापा। यहाँ तक कि पौधों में खाद, पानी, विष, विद्युत धारा और अन्य वस्तुओं के प्रयोग से होने वाले परिवर्तनों को 15 मिनट से भी कम समय में माप कर दिखाया – इस यन्त्र को ग्रोथ रिकॉर्डर नाम दिया।

आशा करनी चाहिए कि कोरोना के बन्दी काल में प्रकृति और पर्यावरण के बारे में हमारी चेतना का जिन सत्यों के साथ साक्षात्कार हुआ वह स्थिति सामान्य होते ही कपूर की तरह भाप बनकर उड़ नहीं जाएगा बल्कि आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ियाँ इस सच्चाई को अपनी पूरी जीवन शैली में अंगीकार करेंगी और प्रकृति के साथ दोहन के बजाए सह अस्तित्व की भावना के साथ भविष्य का निर्माण करेंगी।

.