कोरोना महामारी क्या प्रकृति की चेतावनी है?

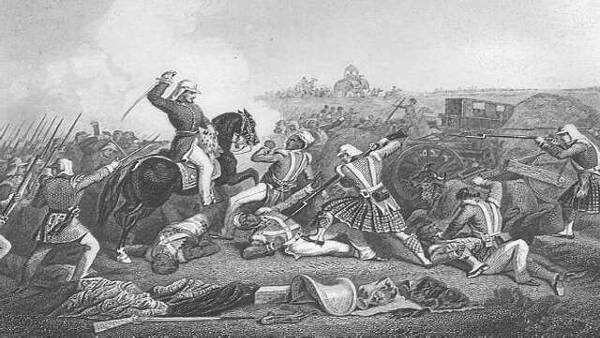

इस समय दुनिया के लोग एक ऐसी महामारी से जिन्दा बचे रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे लड़ने के लिए उनके पास कोई दमदार और उपयुक्त साधन-संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। क्या विकसित, क्या विकासशील और क्या गरीब सभी देश इसके आगे विवश, मजबूर और हताश दिख रहे हैं। बीसवीं सदी में लड़े गए दो-दो विश्वयुद्धों और ईस्वी सन 2018 में स्वाइन फ्लू से हुए जान-माल के भारी नुकसान की तुलना में यह इस मायने में बड़ी आपदा है कि इसकी चपेट में लगभग पूरी दुनिया की आबादी है। इस बीमारी के प्रारम्भिक संकेत 2002 और 2013 में देखने को मिले थे। काश ! प्रकृति के उस संकेत को समझते हुए उस समय तक भी अगर हम सावधान होकर पर्यावरण के विनाश की चिन्ता करते और सार्थक कदम उठा सकते। आज इस महामारी से सबसे अधिक तबाह वही देश हैं जो विकास के नाम पर भूमण्डलीय पूँजीवाद या नव उदारवादी अर्थव्यस्था के पुरजोर पैरोकार रहे हैं।

जिस देश को पर्यावरण और प्रकृति से अधिक पूरी दुनिया में अपने और अपने लोगों की सुख-सुविधा और दादागीरी की चिन्ता सर्वोपरि रही है, जिस देश का प्रमुख 2016 का चुनाव जीतकर सत्ता में आता है और कहता है कि हमारा एक ही लक्ष्य है ‘अमरीका फर्स्ट’ वही देश आज इस महामारी के आगे कितना बेचारा बना हुआ है। दुनिया के समस्त प्राकृतिक संसाधनों पर अपने एकाधिकार का दावा करने वाला राष्ट्र आज इतना लाचार है कि उसकी सारी दादागीरी उड़न-छू हो गयी है। उसकी सारी हेकड़ी मिटती हुई दिख रही है। याद करें, 1992 के रियो (ब्राज़ील) में हुए ‘पृथ्वी सम्मेलन’ को या 2009 के जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोपेनहेगेन शिखर सम्मेलन को या हाल-फिलहाल सितम्बर 2019 को न्यूयार्क में हुए ‘क्लाइमेट एक्शन सम्मिट’ को। इन सम्मेलनों में अकेले अमरीका का रवैया कैसा रहा है। कैसे ये सम्मेलन असफल रहे हैं या असफल किए गए हैं।

दुनिया भर में पर्यावरण सम्मेलनों, प्रदर्शनों, धरनों, स्वयंसेवी समूहों आदि के द्वारा बहसों, चर्चाओं, सिद्धान्तों, नियमों, का विश्वव्यापी विस्तृत ‘एक्शन प्लान’ बनाया गया, पर ठोस जमीन पर नतीजा सिफ़र रहा। ये सारी कवायदें निरर्थक इसलिए हैं कि विकास जिस की अन्धी सुरंग में पूरी दुनिया को ले जाया गया है उसका गन्तव्य कहीं नहीं है। पर्यावरण सम्बन्धी हर साल की चेतावनी भरी रपटों से इसे जाना जा सकता है। ये भयानक रपटें बहुत डराती हैं। 1992 के रियो में हुए ‘पृथ्वी सम्मेलन’ के बाद 1993 में वुल्फ़गैंग साख्स के सम्पादन में ज़ेड बुक्स, लंदन से एक पुस्तक प्रकाशित हुई। यह पुस्तक विस्तार से रियो सम्मेलन की असफलताओं और कारणों का विश्लेषण करती है।

परिस्थितिकी संकट पर काम करने वाले प्रसिद्ध विद्वान रणधीर सिंह ने ‘नेचर’ पत्रिका के हवाले से एक ऐसी ही रिपोर्ट का उल्लेख अपनी पुस्तक ‘कन्टेम्पोरेरी इकोलॉजिकल क्राइसिस: ए मार्क्सिस्ट व्यू-2009’ में किया है – “अगले 50 वर्षों में जिस तरह से पर्यावरणीय परिवर्तनों की सम्भावना है, उससे एक चौथाई जंगल और जीव-जन्तु नष्ट हो जाएँगे। धरती पर वर्ष 2050 तक दस लाख से ज्यादा प्रजातियाँ विनष्ट हो जाएँगी।”

इन बेहद डराने वाली भयानक चेतावनियों के बावजूद हमारी असीमित उपभोक्तावादी प्रवृत्ति पर कोई असर नहीं है। नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था से संचालित और नियन्त्रित भूमण्डलीय बाज़ार ने इसको आज और बेलगाम बनाया है। इसको एक खास वर्ग के लिए, पूरे नाज़-नखरे के साथ इतना रिझाऊ बनाया गया है कि देखकर ऐसा लगता है कि सचमुच दुनिया कितनी खुशहाल है। उपभोक्तावाद का इतना महिमामण्डन और उसका इतना ढींठ पसारा पहले कभी नहीं था।

इस नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था की कार्य-प्रणाली में तथाकथित विकास सर्वोपरि है। मानव, प्रकृति, पर्यावरण आदि के जीवन और सहसम्बन्धों की चिन्ता विकास के इस मॉडल में सिरे से गायब हैं। प्रकृति और पर्यावरण की चिन्ता दरअसल पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों को बचाने की चिन्ता है। अगर नव-उदरावादी मॉडल की जगह स्थायी विकास को ध्यान में रखकर दुनिया भर में काम किया गया होता तो सम्भवतः आज हम ऐसे संकट की स्थिति में न होते।

प्रकृति और पर्यावरण के साथ मनुष्य के विकास का अर्थ होगा दुनिया के सभी जातियों और समुदायों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर ऐसा अधिकार कि वे सहजीविता के साथ जीवन की जरूरी चीजें भी प्राप्त का सकें और पर्यावरण के चक्र और सन्तुलन की संरक्षा भी हो सके। दुनिया भर के आदिवासी समुदाय इसके प्रमाण हैं। चूंकि, उनका जीवन उन संसाधनों पर निर्भर है इसलिए वे उसे नष्ट होने से बचाने के लिए भी चिन्तित रहते हैं।

पर नहीं, नव-उदारवाद पूँजी वाले विकास के मॉडल ने विकास की जो लीला रची है वह मुट्ठी भर उन कुछ लोगों के हितों, सुख-सुविधाओं को ध्यान में रखकर जिनका एकमात्र उद्देश्य उपभोग है, अबाध उपभोग। क्योंकि, पैसा भी उन्हीं के पास है। वुल्फ़गैंग साख्स जब ‘पृथ्वी सम्मेलन’ के बारे में लिखते हुए यह कहते हैं कि “पृथ्वी सम्मेलन वास्तव में अमीर देशों का कूड़ा-कचरा गरीब देशों में डालने के तरीके सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित था न कि अमीर देशों को यह बताने के लिए कि वे अपने उद्योगों और कल-कारखानों पर लगाम लगाएँ और दूसरे देशों के संसाधनों को लूटने के बजाए अपने स्थानीय संसाधनों को बचाएँ और बढ़ाएँ” तो जाहिर है कि उनकी पीड़ा और चिन्ता का धरातल क्या है?

पर्यावरण असन्तु लन और जलवायु परिवर्तन आज सबसे गंभीर संकट बना हुआ है। आज जो संकट महामारी बनकर उपस्थित हुआ है वह नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था की विकास-नीति के परिणाम स्वरूप पर्यावरण और प्रकृति के अन्धाधुन्ध विनास से उत्पन्न मानव-निर्मित संकट है। इस संकट ने आज नितान्त निजी स्तर से लेकर पारिवारिक, सामाजिक, स्थानीय और वैश्विक सभी स्तरों पर मनुष्य को अकेला और डरा हुआ बना दिया है। कोरोना महज़ एक महामारी नहीं है। बल्कि इसके व्यापक प्रभावों को समझने के लिए एक मनुष्य के मनोविज्ञान, सामाजिक स्थिति से लेकर उसकी आर्थिक परिस्थिति तक को समझना होगा।

भारत और इसकी तरह दूसरे अर्द्ध विकासशील अर्द्ध विकसित पारम्परिक व धार्मिक समाजों की अन्य कई तरह की समस्याएँ भी इसमें शामिल हैं। वंचना की राजनीति के तौर तरीके भी इसमें शामिल हैं। अधिनायकवादी सुख और उन्माद, मीडिया का चरित्र और पतन भी इसमें शामिल हैं। कोरोना केवल अब एक बीमारी भर नहीं है, अब यह धीरे-धीरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और मानसिक ‘चरित्र’ भी बन गया है। इसके प्रभाव से मनुष्य इतनी जल्दी नहीं मुक्त होने जा रहा है। ‘स्मार्ट सिटी’ और ‘बुलेट ट्रेन’ वाले विकास का मॉडल की प्रगति वही नहीं रहने वाली है। इस महमारी के दूरगामी प्रभाव से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए, मानवीय संकट के रूप में उत्पन्न प्रकृति की चेतावनी से समय रहते सीखना होगा।