पर्यावरण और राजनीति के बदलते मापदण्ड

हाल के दिनों में भारत के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और सुखाड़ के बीच देश की आजादी ने 75 साल पूरे किये। विगत दशकों में हुए कुछ सशक्त आन्दोलन मसलन चिपको (उत्तराखण्ड), नर्मदा (मध्यप्रदेश), गंगा मुक्ति (बिहार), प्लाचीमाड़ा (केरल), नियमगिरि (ओडिशा) ने पर्यावरण को हाशिए से केन्द्र में लाने में सहायक भूमिका निभायी है। ये सभी आन्दोलन हमें समस्याओं की व्यापकता से अवगत कराते हैं। चिपको में वनों को कटने से और नर्मदा में नदियों को जरूरत से अधिक बांधों से बचाने से शुरू होकर अब अवैध खनन (बालू, खनिज) जैसे मुद्दे इन दिनों पर्यावरण सम्बन्धी सामाजिक आन्दोलनों के विमर्श में महत्त्वपूर्ण हैं। फलस्वरूप अब उदारवाद, मार्क्सवाद और नारीवाद के साथ अब पर्यावरणवाद भी लगभग सभी सामाजिक विज्ञान के विषयों में पढना अनिवार्य हो गया है। इसी तरह पर्यावरण सम्बन्धी नीतियों की अंख्या में भी खासा इज़ाफा हुआ है। जैसे वन्य जीव (संरक्षण) कानून, 1972, वन (संरक्षण) कानून, 1980, पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986, आदि का बनना अच्छी शुरुआत थे पर इन कानूनों के फलीभूत होने या जमीनी स्तर पर इनका विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन जी टी) की स्थापना और 2014 में मौजूदा कानूनों में सुझाव प्रस्तावित करने टी. एस. आर. सुब्रमण्यम कमिटी का गठन इसी ओर इशारा कराता है।

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण ने धीरे धीरे एक स्थायी समस्या का रूप लेना शुरू कर दिया है और जिस तरह दस साल पहले लोग पानी के लिए आर ओ लगवाने लगे वैसे ही अब एयर प्यूरीफायर भी एक जरूरी सामान बनता जा रहा है। इसे नकारना मुश्किल है कि बिगड़ते पानी और हवा के मिजाज ने लोगों को जीने के नये तरीके सीखने पर मजबूर कर दिया है। जहाँ अमेरिका में जल में आर्सेनिक की सर्वमान्य मात्रा 10 पीपीबी (पार्ट्स पर बिलियन) है वहीं भारत में यह आंकडा 50 पीपीबी है। यह निश्चय ही विकसित और विकासशील के बीच खाई जैसा महसूस होता है। राचेल कार्सन अपनी किताब ‘साइलेंट स्प्रिंग’ में साठ के दशक में अमेरिका के समाज में कैंसर के बढ़ते दर का जिक्र करती हैं और कमोबेश वैसे ही पिछले दो दशक से भारत भी पंजाब से शुरू होकर धीरे धीरे लगभग पूरे उत्तर भारत में स्थिति दिनोंदिन ख़राब होती जा रही है। केवल बिहार के कुल 38 जिलों में से 17 जिले भूजल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा से जूझ रहे हैं। बक्सर, वैशाली, भोजपुर और भागलपुर विशेष प्रभावित जिलों में से हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन और उसके अनुपात में बहुत कम मात्रा में संभरण होने से आर्सेनिक जमाव की दर बढ़ती जा रही है। आर्सेनिक संक्रमण जल तक ही सीमित ना रहकर हमारे खाद्य तन्त्र तक पहुँच चुका है जो गंगा के तराई क्षेत्र में कैंसर रोगियों की बढती संख्या का मुख्य कारण है।

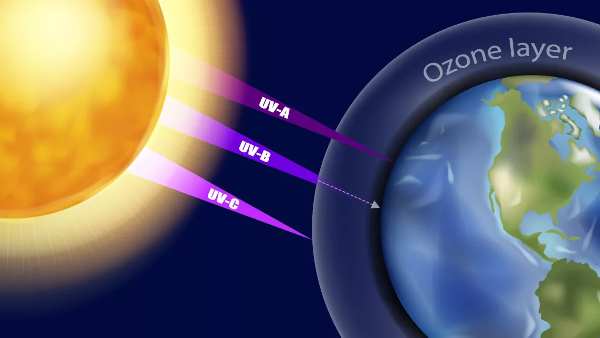

दूसरी तरफ, कुछ सालों से देश भर में प्राकृतिक आपदाओं की लगातार बढती दर और विशेष रूप से उत्तराखण्ड में भूकंप, ग्रीष्म ऋतु में जंगलों में आग के फैलने और बाढ़ ने हमें पर्यावरण को ज्यादा गहराई से लेने पर मजबूर किया है। इस साल चेरापूंजी विश्व में सबसे अधिक बारिश वाली जगह थी वहाँ बारिश के मौसम में भी एक सप्ताह से अधिक से बारिश का ना होना और जैसलमेर और जोधपुर जैसी मरुस्थल की जगहें बाढ़ जैसी स्थिति में हैं हमें जलवायु परिवर्तन के आसार का साक्षात् सामने होना जैसा है। ऐसे में आने वाले समय में हालात बद से बदतर होने के आसार हैं। ये हालात ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में है। अमेजन के जंगलों में फैल रही आग से लेकर फ्लोरिडा में आई बाढ़ और ब्रिटेन में बढ़ते तापमान ने भारी तबाही मचा रखी है। आपदाओं से प्रभावित लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। ऐसे लोगों के लिए इकोलॉजिकल रिफ्यूजी अर्थात पर्यावरणीय शरणार्थी की अवधारणा प्रचलित हो रही है। पर्यावरण विमर्श के केन्द्र में दूसरी नयी प्रचलित हो रही अवधारणा है एन्थ्रोपोसीन की है जिसमें कहा जा रहा है कि मनुष्यों द्वारा पृथ्वी के अत्यधिक दोहन के कारण इस युग को होलोसीन कहने की बजाय एन्थ्रोपोसीन कहा जाय। बढती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगीकरण ने जल और वायु प्रदूषण में लगातार इजाफा किया है। ऐसे में पर्यावरण को लेकर राजनीति के नये मापदण्ड तय करने की जरूरत से इनकार कर पाना मुश्किल है।

दुनिया भर में बढती पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं का प्रभाव धीरे ही सही पर क्रमशः साहित्य और सिनेमा पर भी पड़ रहा है। मसलन, अमिताव घोष की किताबें ‘द ग्रेट दिरेंज्मेंट’, ‘नटमेग्स कर्स’ और दीपेश चक्रवर्ती की किताब ‘द क्लाइमेट ऑफ़ हिस्ट्री इन अ प्लेनेटरी एज’ जैसी किताबें इस ओर इशारा करती हैं। इन किताबों के अँग्रेजी में होने की वजह से हिन्दी के पाठकों के लिए पर्यावरण विषय पर उचित पाठ्य सामग्री का अभाव में जान पड़ता है। ऐसे में हाल में चिपको आन्दोलन के चालीस साल पर एक विमर्श के तौर पर लिखी गयी शेखर पाठक की किताब ‘हरी भरी उम्मीद’,’उत्तर भारत में नदी-निषाद के बदलते सम्बन्धों की कहानी के तौर पर रमाशंकर सिंह की किताब ‘नदी-पुत्र’ इस दिशा में स्वागत योग्य प्रयास हैं। इसी तरह 2017 में आई कड़वी हवा नाम की एक फिल्म बंजर होती जमीन और बढ़ रहे किसान आत्महत्याओं की कहानी है। साहित्य और सिनेमा के साथ जगह जगह पर नुक्कड़ नाटकों द्वारा स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थी भी आम लोगों में पर्यावरण के प्रति चेतना मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकृति, पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इस तरह के सशक्त माध्यमों को अपनाने से निश्चित ही कुछ सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है।

पर्यावरण सम्बन्धी विषयों पर दो दशक लम्बे शोध, पठन एवं शिक्षण के आधार पर इस लेख में तीन बातें साझा करना चाहूंगी। ये बातें पर्यावरण के वृहत एवं सूक्ष्म की अवधारणा पर आधारित है। पहला, पर्यावरण क्षरण एवं विनाश की दर इतनी तेज है कि हमें इसकी व्यापकता और जरूरी कदम उठाने की तत्परता को समझना जरूरी है। ऐसे में, पर्यावरण अध्ययन केवल एक विषय के रूप में पढने की बजाय पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता और हर दिन के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करना होगा। मसलन, हर व्यक्ति आर.ओ. से निकलने वाले पानी को पुनः प्रयोग (पौधों में, बाथरूम में) करे, अपने साथ कपडे का झोला लेकर चलें ताकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम हो, कम दूरी की यात्रा के लिए साइकिल अथवा कम प्रदूषण फ़ैलाने वाले वाहनों का प्रयोग करें। दूसरी बात है कि पर्यावरण और राजनीति में अंतर्संबंध कुछ नये बदलावों की ओर बढ़े जैसे हरित राजनीतिक दल (ग्रीन पार्टी) का गठन हो ताकि पर्यावरणवाद का भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। पर्यावरण भी राजनीति का मुद्दा बने जिससे नदियों का प्रदूषण, अवैध खनन जैसे मुद्दे भी महत्त्व दिए जाएँ। तीसरा, पर्यावरण के वैश्विक मुद्दे जैसे वैश्विक ताप (ग्लोबल वार्मिंग), जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) के साथ क्षेत्रीय समस्याओं और मुद्दों को भी तवज्जो दिया जाये। इसके लिए अपनी समझ के दायरे को अंतरविषयी बनाने की भी जरूरत पड़ेगी। इन पहलों को कारगर बनाने के लिए समाज और राज्य को साथ आने की जरूरत है।

लगातार एकाकी होते जा रहे जीवन और दिनोंदिन बढ़ रहे पर्यावरण अनियमितताओं वाले समाज में अधिकांश लोग अभिशप्त जीवन जी रहे हैं। तकनीकी यंत्रों की संख्या में हो रहे इजाफ़े से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की और वाहनों की बढती संख्या से वायु एवं धनि प्रदूषण की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। सवाल है समस्या के इस वृहत पैमाने के बनिस्पत हम समाधान के दायरे को भी भी कितना बड़ा कर पाते हैं। अगर राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो विकास का मतलब केवल बिजली और सड़क से इतर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को भी समान अहमियत देने में कब तक समर्थ हो पायेगा? अनुपम मिश्र अपने लेख ‘तैरने वाला समाज डूब रहा है’ में लिखते हैं कि पहले समाज बाढ़ के साथ सामंजस्य बिठाना जानता था जो आधुनिकता के साथ लगभग जाता रहा और बाढ़ के स्वरूप में भी बदलाव आ गया है। दिनेश मिश्र की किताब ‘बोया पेड़ बबूल का’ बांध, नदी और तटबन्धों की राजनीति से हमें अवगत कराती है। इसी तरह ’विनोबा के दो लेखों के शीर्षक ‘अज्ञान भी ज्ञान है’ और ‘संस्थाएं नारायण परायण बनें’ एक वैकल्पिक राजनीति की जड़ें तलाशने का अच्छा अवसर देती हैं। क्या हम और हमारा समाज इस बदलाव की जरूरत का संज्ञान लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम पर्यावरण के वृहत और सूक्ष्म को साथ रखकर देख पाने में समर्थ हैं?