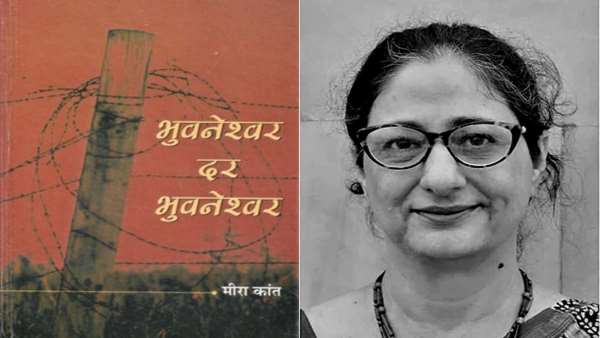

असंगत नाटककार का पुनर्पाठ : भुवनेश्वर दर भुवनेश्वर

एक वक्त गुजरने के बाद ऐसा मोड़ आता है जब लगता है जो पढ़ा है, उसे फिर से पढ़ा जाए। और जब पढ़ते हैं तो महसूस होता है कि इस बार की अनुभूति पहले से बिलकुल अलग है। आनंद भी पहले से अलहदा है। ऐसा अक्सर किसी रचनाकार की कृति के साथ होता है। उस रचना के नए – नए संदर्भ खुलते हैं। उस पर कोई अलग से कोई समीक्षा, आलोचना करता है तो उसे पढ़ने के बाद उस रचना के अंदर कई खिड़कियाँ खुली नज़र आती हैं। बस झांकने भर की देर है। रचना के जो भिन्न – भिन्न रूप देखने को मिलते हैं, देख कर लगता है कि रचना के इस पक्ष से तो वो वह नितांत अपरिचित था।

मीरा कांत का नाटक ‘ भुवनेश्वर दर भुवनेश्वर ‘ एक ऐसी ही रचना है। भुवनेश्वर इस नाटक में एक किरदार हैं, जब कि हक़ीक़त ये है कि भुवनेश्वर खुद एक नाटककार हैं। उनके कई एकांकी हमारे बीच आज भी उपलब्ध हैं। ये ऐसे एकांकी हैं जो स्कूल – कॉलेज में पढ़ाये भी जाते हैं और शौक़िया – प्रतिबंध रंगकर्मियों द्वारा मंचों पर खेले भी जाते हैं। भुवनेश्वर के एकांकी तो रंगकर्मियों को पढ़ने को मिल जाते हैं, पहली बार भुवनेश्वर पर लिखा गया कोई नाटक पढ़ने और खेलने को मिला है। यह नाटक भुवनेश्वर की कोई जीवनी नहीं हैं। न यह नाटक केवल जीवन की घटनाओं तक सीमित है। दरअसल यह उनकी ज़िंदगी और विचारधारा के यहाँ – वहाँ बिखरे धागों से बुना गया नाटक है। ऐसा नहीं है कि यह नाटक उनकी मुफलिसी को भावनात्मक स्तर पर प्रस्तुत कर दर्शकों से सहानुभूति की जबरदस्त अपेक्षा रखता है। पूरी जिंदगी भुवनेश्वर जिन मूल्यों के लिए लड़े, जिस विचारधारा पर अंतिम दिनों तक अडिग रहे, यह नाटक उन अंतरंग क्षणों का दस्तावेज है।

मुक्तिबोध की ही तरह भुवनेश्वर को भी हिंदी साहित्य उनके जीवित रहने तक उनकी प्रतिभा को पहचान नहीं पाया। शाहजहाँपुर के रहने वाले भुवनेश्वर अपने साहित्यिक संघर्ष के दिनों में बरेली, इलाहाबाद, बनारस और लखनऊ जैसे शहरों में भटकते रहे, लेकिन किसी ने उनके अंदर की बेचैनी, संकीर्ण परम्पराओं के प्रति उठने वाले गुस्सा को महसूसा नहीं। वे जीवन और साहित्य दोनों में अपने समय से आगे थे, इसलिए वे लोगों को सहज स्वीकार्य नहीं थे। उन्हें जो इग्नोर किया गया वो भुवनेश्वर को सामान्य से असामान्य बनाता गया। लोगों की नजर में भुवनेश्वर एक सामान्य व्यक्ति नहीं ‘ पगला भुवनेश्वर ‘ करार दिए गए। उनके साहित्य को हाशिए पर ठेल दिया गया। साहित्य की दुनिया में वे अछूत साबित कर दिए गए। भुवनेश्वर होना एक त्रासदी हो गया। उनकी मृत्यु एक मुहावरा हो गया जो आज भी साहित्य के गलियारे में प्रयोग होता रहता है। जीवित रहते उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन तो हुआ नहीं, आज भी रंगमंच में जो स्पेस उन्हें मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया है। जहां के भुवनेश्वर रहने वाले थे, उस शाहजहाँपुर में अगर उनकी स्मृति को कोई ढूँढने की कोशिश करे तो शायद ही कुछ हाथ लगे। वैसे शाहजहाँपुर में खूब नाटक होते हैं, नाटक की एक समृद्ध परम्परा है, लेकिन भुवनेश्वर के नाम पर न कोई मूर्ति है … न किसी संस्थान का नाम उनके नाम पर है। कुछ वर्ष पहले स्थानीय कवि राजकुमार शर्मा के व्यक्तिगत पहल पर ‘भुवनेश्वर शोध संस्थान’ की स्थापना की गयी थी जिसके तहत उनके तमाम साहित्य और उन पर लिखे गये आलोचनात्मक आलेखों को दो भाग में संकलित कर प्रकाशित किया गया था। सुधीर विद्यार्थी ने भी ‘विमर्श ‘ का एक महत्वपूर्ण अंक भुवनेश्वर पर केंद्रित कर के निकाला था जो अपने विश्लेषणात्मक लेखों के कारण साहित्यिक क्षेत्र में चर्चा का विषय बना था। पिछले दिनों सुधीर विद्यार्थी ने शाहजहाँपुर के लम्बे समय से चुने जाते रहे विधायक और वर्तमान में इस सरकार के प्रमुख मंत्री सुरेश कुमार खन्ना से शहर के किसी प्रमुख चौराहे पर भुवनेश्वर की मूर्ति लगाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर अनुरोध किया तो असहमत होते हुए उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर तो लेफ़्टिस्ट थे।उस शहर में दर्जनों कवियों की मूर्तियां लगी हैं, लेकिन भुवनेश्वर के नाम पर शायद कोई नाट्य संस्था भी नहीं।

भुवनेश्वर जैसे विलक्षण प्रतिभा के रचनाकार के साथ समाज ने उनके ज़िंदा रहते और चारबाग स्टेशन के बाहर किसी बेंच पर जाड़े की ठंड में ठिठुर कर मर जाने के सालों बाद जो व्यवहार किया है, शायद मीरा कांत को संवेदनात्मक स्तर पर झकझोर दिया और यह नाटक लिखने को विवश किया है।

उनके संबंध में रघुवीर सहाय ने जो लिखा है वह किसी को अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। उन्होंने लिखा है – ‘भुवनेश्वर निपट अकेले थे। इतने अकेले कि उनके पाठक भी प्रायः उन्हीं जैसे अकेले हो गये। किसी लेखक को भुला दिए जाने का कारण यही पाठक का अकेले हो जाना है। लेखक तो अकेला होता ही है, तभी वह लिखता है। पर जब व्यवस्था के षड्यंत्र उसके पाठकों को अकेला कर देते हैं, तब भुवनेश्वर जैसी मौत होती है।’

मीरा कांत अपनी भूमिका में इस नाटक के लिखने का कारण बताते हुए कहती हैं- “ भुवनेश्वर अपने परिवार और साहित्यिक समाज से कितना दुरदुराये गये होंगे, जानें कितनी ठोकरें मिली होंगी कि उन्होंने अपने आप को ‘साहित्यिक हरिजन ’ कहा। मानसिक रूप से सम्भवतः वे पूरी तौर पर संतुलित न रहे हों पर इन स्थितियों ने उनके असंतुलन को उस सीमा तक पहुँचा दिया कि वे खुद से भाग कर लगभग भिखारी हो गए। और अंत में ज़िंदगी को भी ऐसा चकमा दिया कि वह आज तक नहीं जान पाई कि भुवनेश्वर का अंत आख़िर कब, कहाँ और कैसे हुआ ! भुवनेश्वर जीवन में अकेला था तो मौत के बाद भी अकेला ही रहा। चार लोगों के कंधों को भी उसने ठुकरा दिया। जिस दुनिया ने जबरन अकेला किया था, उस दुनिया को ऐसा निर्मम जवाब।“

तभी मीरा कांत ने तय किया कि “अपने नाटक में उस निपट अकेले भुवनेश्वर को अकेले न रहने दूँगी। इस ‘साहित्यिक हरिजन ‘ को इसके पूरे वर्ग के साथ पेश करूँगी। जो वर्ग साहित्यिक दलित है पर उससे दुःखद स्थिति यह है कि वह बिखरा हुआ है, छितरा हुआ है, एक – एक अकेला है शायद वह तभी भेड़ियों के सामने अशक्त है। यह भी सोच लिया कि भुवनेश्वर का जीवन जीती और उन्हीं की मौत मरती पूरी भुवनेश्वर परम्परा के एहसास को मंच पर साकार करने की कोशिश करूँगी,साथ ही क्षेत्रवाद, जातिवाद, गुटवाद, लिंग – विभेद के स्तम्भों पर खड़ी व्यवस्था की मार खाए असंख्य भुवनेश्वरों के दर्द को, उनकी आवाज़ को भी। पर यह काम अकेले कर पाना मुश्किल था। इसलिए भुवनेश्वर की ही मदद ली। अपने और उनके संवादों के ताने – बाने से एक नाटक लिखा और कदम – कदम पर उन्हीं की मौत मारी जाने वाली लम्बी कतार को समर्पित कर दिया।”

जिस अवधारणा पर मीरा कांत ने यह नाटक लिखा है, उसी संदर्भ में नाटक को देखने और रंगमंच पर करने की ज़रूरत है। सम्पूर्ण नाटक पाँच दृश्यों में है। नाटक के प्रारम्भ से अंत तक दो समानांतर कहानियाँ चलती रहती है। एक भुवनेश्वर की तो दूसरी भुवनेश्वर को मंच पर उतारने वाले नाट्य समूह की। नाटक का जो काल है वो भुवनेश्वर के देहांत के कई दशकों बाद के परिवेश का है। नाटक का प्रारम्भ यहाँ से होता है कि एक नाट्य संस्था अगले दिन की प्रस्तुति की तैयारी कर रही है। मंच सज्जाकार नाटक का सेट बनाने में जुटा पड़ा है। नाटक का जो मुख्य अभिनेता है, अपनी भूमिका को मंच को ध्यान में रख कर आत्मसात् करने की कोशिश कर रहा है तभी उनका सामना भुवनेश्वर से हो जाता है जो नाटक के पन्नों से उतर कर यथार्थ की ज़मीन पर आ गया है।

नाटक को यथार्थवादी शैली में लिखा गया है, लेकिन जब – जब भुवनेश्वर अपने समय के यथार्थ से टकराने के लिए अतीत से वर्तमान में आते हैं, असंगत में परिवर्तित होते जाते हैं। ‘ताम्बे के कीड़े ’, ‘ऊसर ’ और ‘आज़ादी की नींव’ जैसे नाटकों की भाषा, असम्बद्ध संवाद और कथ्यहीनता में अपने को अभिव्यक्त करने लगते हैं।

भुवनेश्वर का जिस तरह जटिल चरित्र है, उसे मंच पर प्रस्तुत करने के लिए अगर सपाट यथार्थवादी रूप को अपनाया गया होता तो यह नाटक कतई पाँच दृश्यों में बंध नहीं पाता। दृश्यों की संख्या में बढ़ोतरी होती, जिससे पात्रों की संख्या तो बढ़ती ही, शिथिलता आने की भी अत्यधिक सम्भावना रहती। लेकिन मीरा कांत ने लगभग सात पात्रों के माध्यम से ही सारा वितान रच दिया है। नाटक की मंच परिकल्पना नाटक की दृष्टि से सटीक और सुविधाजनक है। नाटक को यथार्थवाद के करीब लाने के में जो वृहद् मंच सज्जा की परिकल्पना करते हैं, उस सज्जा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काफ़ी असुविधा होती है। इस नाटक में मीरा कांत ने ऐसी परिकल्पना उपस्थित की है जिससे इस नाटक को कहीं भी कम सुविधा में, कम खर्चें में किया जा सकता है।कम पात्रों का नाटक हाने के कारण इसे आज के समय में किसी भी संस्था के लिए करना आसान है। कम लागत में यह नाटक कहीं भी करना सम्भव है। यह नाटक एक साथ साहित्य और रंगमंच दोनों की कहानी कहता है। किसी साहित्यकार की तरह नाटक का निर्देशक भी कई दबावों को अपनी सृजनात्मकता में महसूस करता है। शाहजहाँपुर में यह नाटक चंद्रमोहन महेंद्रू और इलाहाबाद में अनिल रंजन भौमिक के निर्देशन में किया गया था। दोनों संस्थाओं द्वारा देश के कई शहरों में इसके मंचन किये गये। व्यक्तिगत रूप से मुझे दोनों की प्रस्तुतियों को देखने का मौक़ा मिला था। अभी भी शाहजहाँपुर की संस्था द्वारा इस नाटक का नियमित प्रदर्शन कहीं न कहीं होता रहता है। शाहजहाँपुर के रंगकर्मियों का इस नाटक को करने के पीछे केवल यह संवेदनात्मक लगाव नहीं है कि भुवनेश्वर उनके शहर के रहने वाले थे, कहीं न कहीं वे वैचारिक रूप से अपने को इस नाटक से कनेक्ट करते हैं।आज भी कोई साहित्यकार हो या रंगकर्मी जो जड़ परम्परा पर चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, कोई आधुनिक विचार रखना चाहता है, उस पर हर तरफ़ से हमले होने शुरू हो जाते हैं। इस नाटक की भूमिका को लिखते हुए सुषमा भटनागर ने जो लिखा है, वो ग़ौरतलब है – “पराधीन भारत में प्रकाशन की सम्भावनाएँ सीमित रही होंगी, परंतु क्या कारण है कि स्वाधीन भारत में भुवनेश्वर की अंग्रेज़ी कविताएँ, उनके कई हिंदी – अंग्रेज़ी एकांकी और रेखाचित्र साहित्यिक मित्रों के पिरामिडों में दफ़्न रह गये? ग़ालिब की शायरी भुवनेश्वर का पथ्य रही – ‘ख़ाक में क्या सूरतें होंगी कि पिंहा हो गयीं।’ सौतेले भाई ने सर्दी में ठिठुरते बड़े भाई भुवनेश्वर को रज़ाई देने के नाम पर टका सा जवाब दे दिया तो क्या ताज्जुब? सगे साहित्य कर्मियों ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी। नाटक में उन्हीं छूटी हुई कड़ियों की खोज है :

विमाता की बात करते हो। विमाता क्या सिर्फ़ विमाता ही होती है? और उनका क्या जो जीवन में कदम – कदम पर आपके साथ विमाता सा व्यवहार करते हैं? आपकी प्रतिभा को … आपकी मेहनत को सायास कुचल देते हैं …आपकी हस्ती मिटा देने का प्रण करते हैं … क्या वो विमाता नहीं? वो साज़िश कि कोई पत्र – पत्रिका मेरा लिखा एक शब्द न छापे, क्या वो विमाता का व्यवहार नहीं था?”

नाटक में जो सच किरदार के द्वारा कहलाया गया है, उस पर सुषमा भटनागर की टिप्पणी महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि “आधुनिक हिंदी के एकांकी के इस जनक को उस तरह याद नहीं किया गया जैसे किसी जमाने में मुक्तिबोध को सिर – आँखों पर बिठाया गया।यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर नाटक का मंच सम्भालने वालों ने भी हिंदी के इस इब्सन को नेपथ्य में ही रहने दिया। साहित्य में किसी अन्य विधा में अपने सूत्रधार के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया। हिंदी के पहले आधुनिक एकांकीकार और एब्सर्ड (असंगत) नाटक के प्रस्तोता के प्रति यह उपेक्षा भाव बना रहा। भुवनेश्वर के बारे में मशहूर है कि लोग न उनका सामना करना चाहते थे और न उनके जीवन साहित्य का। प्रस्तुत नाटक इन दोनों शिकायतों को दूर करता है। इसमें उनके जीवन को भी उभारा गया है और साहित्य को भी। एक विस्मृत – उपेक्षित युगांतकारी विभूति को इस अंदाज़ में पहली बार याद किया गया है।

दरसल भुवनेश्वर अकेले ही हुआ करते हैं, अकेले ही मरा करते हैं, नहीं तो ऐसी असाधारण प्रतिभा को असामान्य होने के कगार तक ले जाने वाली उदासी और निराशा क्यों घेरती जिसे नाटक के अंत में बहुत मार्मिक ढंग से कहलवाया गया है।”

अभिनेता : (चीख कर) वो लिहाफ़ उसे दे दो … दे दो लिहाफ़ … (गला रुंध जाता है) चारों ओर ठंड थी जीवन में … शीत युद्ध जीवन में भी और साहित्य में भी …शीत युद्ध … कोल्ड वार … कड़ाके की ठंड … मगर लिहाफ़ दूर – दूर तक नहीं था …उसने माँगा भी तो लिहाफ़ उसे न मिला …कभी नहीं …कभी नहीं …

उन्होंने सही लिखा है कि नाटक के अंत में अभिनेता का बार – बार दोहराया गया संवाद सिर्फ़ रुई भरे लिहाफ़ की दुहाई भर नहीं, एक हमदर्द, समझदार सहारे के लिए सिसकती आर्त पुकार है। हर स्तर पर शीत युद्ध से जूझता एकाकी योद्धा जिसने आजीवन सहन किया उपेक्षा की आड़ में विरोध का शीत, दिल और दिमाग़ के ताने – बाने को तार – तार करने वाली व्यूह – संरचना का शीत और अंतिम कुछ दिनों में उत्तर भारत के शिशिर का शीत।

मीरा कांत और सुषमा भटनागर ने इस नाटक पर पुस्तक के शुरुआत में जो लिखा है, नाटक का निचोड़ है।बल्कि इनकी भूमिका नटी के सूत्रधार की भूमिका में आ कर दर्शकों के सम्मुख नाटक के लिए एक पुख़्ता ज़मीन तैयार करती है।दर्शकों को मानसिक रूप से उस नाटक को स्वीकारने और उनके किरदारों से संवाद करने के लिए तैयार करती हैं। स्त्री – पुरुष के संबंधों को भुवनेश्वर जिस तरह आधुनिक रूप से व्याख्यायित करते हैं, वह केवल रूप में ही नहीं कंटेंट के स्तर पर भी समसामयिक है।

जिस तरह भुवनेश्वर अपने समय से आगे चलने वाले रचनाकार थे, मीरा कांत का उन पर केंद्रित कर के लिखा जाने वाला नाटक अपने रूप और वस्तु के स्तर पर काफ़ी आगे है। यह नाटक छोटे शहर और महानगर की रंगमंचीय सीमाओं को तोड़ कर एक ऐसे रंगशिल्प का निर्माण कर रहा है जो सर्वमान्य है और सहज भी और सम्भवतः भुवनेश्वर को सामने लाने के लिए कारगर।