ताज़ा खिले गुलाब की पहली खुशबू सा ‘आदिवासी कथा आलोचना विशेषांक’

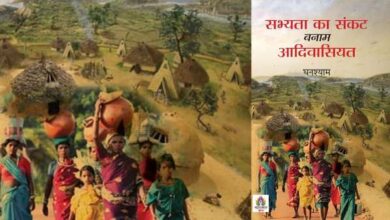

आदिवासियों को लेकर पहला जहन में जो ख्याल आता है वह सिनेमा में हमें दिखाए गए उनके स्वरूप को लेकर ही आता है। पेड़ों की पत्तियों को वस्त्र बनाना, पौधों के फूलों को गहना साथ ही अजीब-अजीब सी भाषा में बात करना, बेढ़ब सा नाच-गाना करना। यही सब ही तो दिया है सिनेमा ने हमें। लेकिन क्या आदिवासियों का सचमुच यही रूप-स्वरूप, रहन-सहन और फिल्मों में दिखाए गए अब तक के रीत-रिवाज ही उन्हें आदिवासी बनाते हैं?

सिनेमा के इतर साहित्य में देखा जाए तो यह सब इसके बहुत ही विपरीत ठहरता है। ‘वाङ्गमय’ हिन्दी भाषा की त्रैमासिक पत्रिका हर बार जब एक नए विषय पर आलोचनात्मक विशेषांक लेकर आती है तो उसे पढ़ना, सहेजना जरूरी हो जाता है। ‘प्रवासी कथा आलोचना विशेषांक’, ‘प्रवासी महिला कहानीकार’, ‘प्रवासी महिला उपन्यासकार’, ‘थर्ड जेंडर विशेषांक’, ‘दलित विशेषांक’ जैसे कई विशेषांकों के मार्फ़त वाङ्गमय पत्रिका ने एक नई सोच और समझ तो विकसित की ही है पाठकों-लेखकों की जमात में। ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति या गलत नहीं होगा।

वर्तमान समय में शोधार्थियों द्वारा खास करके ऐसे विशेषांक पसन्द किए जा रहे हैं। ‘डॉ. फ़िरोज अहमद’ अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के सम्पादकत्व में निकलने वाली इस पत्रिका का यह ‘आदिवासी कथा-आलोचना’ विशेषांक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सलाहकार सम्पादक ‘प्रो. मेराज अहमद’ के दिशा-निर्देशन में वाङ्गमय के इस संयुक्त अंक ‘अप्रैल-सितंबर 2021’ में तकरीबन पचास लेखकों के आलोचनात्मक लेख शामिल हैं। आदिवासी कथा-आलोचना के साथ-साथ इसके दूसरे खण्ड में विविध विषयों पर भी लेख हैं। ये लेख भी उतने ही संग्रहनीय हैं जितने की इसके पहले खण्ड के लेख।

यह भी सच है कि बीसवीं और इक्कीसवीं सदी का जब साझा इतिहास लिखा जाएगा तब ऐसे विमर्शों पर भी खुलकर लिखा जाएगा। दरअसल ऐसे विषयों पर विशेषांक निकाल कर ही पत्रिकाएं उन इतिहास ग्रन्थों को एक मजबूत नींव प्रदान करने का भी महती कार्य कर रही हैं। वैचारिकता के धरातल पर देखा जाए तो आदिवासी विमर्श साहित्य में काफ़ी हद तक अभी कमजोर है या कहें बेहद धीमी शुरुआत के साथ अपने सफ़र को तय कर रहा है। हालांकि खरगोश और कछुए की कहानी भी हम सभी ने पढ़ी ही है। इस लिहाज़ से इस विमर्श को कछुआ चाल चलन वाला विमर्श भी कहा जा सकता है। लेकिन जब यह कछुआ चाल अपनी मंजिल पा लेगा तब बाकी विमर्श जो तेज गति से अपना साहित्यिक रूप पाने की कोशिश कर रहे थे वे काफ़ी हद तक इसके बरअक्स पिछड़े नजर आएंगे।

एक बात यह भी सच है जिसे दबे पांव ही सही लेकिन बहुतेरे लोग सच मानते हैं वह यह कि इस विमर्श को खड़ा करने वालों में कुछ ऐसे भी साहित्यकार, लेखक, प्रोफेसर्स आदि हैं जो इस विमर्श के दायरे में अपने को रखकर अपना स्वर्णिम भविष्य तलाश कर रहे हैं। कुछ हालांकि उस मुकाम पर पहुंच भी चुके हैं। लेकिन ऐसे विमर्शों की सीढ़ियां चढ़कर भले ही उन्होंने अपनी रोटियां सेंक ली हों लेकिन एक विचार, विचारधारा भी तो वे अपने ही विचारोत्तेजक भाषणों, लेखों के जरिये साहित्यिक समाज के हलके में छोड़ रहे हैं। लेकिन इस वज़ह से यह साहित्य भी अन्य विमर्शों की तरह स्वानुभूति और सहानुभूति का साहित्य भी कुछ हद तक बन कर रह गया है। फिर दूसरी ओर यह भी कहना जायज़ होगा कि सभी विमर्शों की आधारशिला, आधारभूमि ही यही दो शब्द हैं। जिसमें एक सहानुभूतिपूर्ण साहित्य लिखते हैं तो दूसरे स्वानुभूतिपूर्ण।

प्रोफेसर रामकली सराफ ‘आदिवासी साहित्यिक परम्परा : अस्तित्व व अस्मिता का संघर्ष’ नाम से अपने लेख में जब यह लिखती हैं कि – “साहित्यिक दृष्टि से यदि आदिवासी स्वरों का हम मूल्यांकन करें तो भूमंडलीकृत व्यवस्था की दुरभिसंधियाँ स्पष्ट होने लगी हैं। निश्चित ही इस व्यवस्था ने मानववादी मूल्यबोध को उपभोगवादी मूल्यबोध में तब्दील कर एक नये छद्म को उपस्थित किया है।” तो यह लगता है कि हो न हो यह छद्म कहीं-न-कहीं उसी छद्म का एक बदला हुआ रूप है जिसकी चर्चा अभी ऊपर मैंने की थी। आदिवासी समुदाय की संस्कृति तथा परम्परा को बचाने की आवश्यकता आज उतनी ही महसूसी जाने लगी है जितना कि इस प्रकृति तथा पर्यावरण को। क्योंकि ये आदिवासी भी उसी प्रकृति तथा पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा से जल,जंगल,जमीन जैसे नारे देते रहे हैं। आदिवासी केवल आदिम जाति-जनजाति या सदियों पुरानी वे बातें ही नहीं है जो उनके बारे में हमें जानने को मिलीं है। बल्कि आदिवासी परम्परा है, संस्कृति है, सभ्यता है आपकी ओर हमारी संस्कृति, सभ्यता, परम्परा जैसी ही बल्कि उससे भी कहीं अधिक मजबूत।

अफ़सोस की इस आदिम सभ्यता को हमने वैश्वीकरण की अंधाधुंध चपेट में आकर नजरअंदाज कर दिया। मौजूदा दौर में हमने जिस तरह इसे नजरअंदाज किया है उससे उनकी संवेदनाओं को ठेस ही नहीं पहुंची है अपितु हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है। यह समाज आज भी अपने लोकगीतों, मिथकों, लोककथाओं में खोया नज़र आता है तो उसका कारण भी है। कारण यह कि अपनी जड़ों को यह छोड़कर नहीं जाना चाहते। और जिसने भी अपनी जड़ें का त्याग किया है सब जानते हैं वह सभ्यता, संस्कृति, परम्परा से लदा-फ़दा पेड़ एक ठूंठ बनकर रह गया है। इस विशेषांक को पढ़ते हुए पाठक आदिवासी समाज के उन तमाम ज्ञात-अज्ञात साहित्यकारों से भी रूबरू होता है जिनके बारे में कहीं ज्यादा चर्चाएं नहीं होतीं या ज्यादा जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया। यह सोचकर कि हमें इस सबसे क्या? इन तमाम साहित्यकारों की लेखनी में अनुभवों की सीमाएं टूटती नजर आती हैं। फिर वह चर्चित ‘अनुज लुगुन’ हों, ‘कमल लोचन’ हों, ‘राईमन कुदादा’ हों, ‘निर्मला पुतुल’ हों ‘महादेव टोप्पो’ हों या ‘तेमसुल्ला आओ’, ‘ममांगदई’, ‘बिब्बति थियम ओंग्बी’।

‘वे तुम्हारी आत्महत्या पर अफ़सोस नहीं करेंगे

आत्महत्या उनके लिए दार्शनिक चिंता का विषय है।

वे इसकी व्याख्या में सवाल को वहीं टाँग देंगे

जिस पेड़ पर तुमने अपना फंदा डाला था।’

‘आत्महत्या के विरुद्ध’ इस कविता में ‘अनुज लुगुन’ आदिवासी साहित्यकार अपने ही आदिवासी समुदाय, समाज की विभीषिका तथा विडम्बना को भी सामने लाकर मार्मिक शब्दों के साथ उसका उद्घाटन करते हैं। तब ऐसा लगता है कि जो उन्हीं के समुदाय के लोग आज अपनी ही भाषा, संस्कृति, सभ्यता, परम्पराओं को हिकारत के भाव से देखते हुए उन्हें अपनी भाषाई सभ्यता के चोले तले दबा मार डाल रहे हैं वह कितना ही निंदनीय कृत्य है।

ऐसे ही एक अन्य लेख में ‘पुनीता जैन’ ‘आदिवासी वाचिक परम्परा की सशक्त संवाहक रोज केरकेट्टा’ के माध्यम से एक मात्र आदिवासी लेखिका को ऑफर बनाकर समस्त आदिवासियों तथा आदिवासी समुदाय के इस साहित्य पर खूबसूरती से कलम चलाती हुई लिखती हैं कि – “हिन्दी का कथा जगत आदिवासी जीवनशैली, संस्कृति, भाषिक संसार, अनचीन्हें बिम्बों, मुहावरों, रूपकों से प्रायः अनभिज्ञ है। आदिवासी लेखकों की भाषा में विशिष्ट अंचल, संस्कृति, जीवनशैली की सुगंध उसके प्रति जिज्ञासा जगाती है।” सचमुच यह पंक्तियां मात्र आदिवासी समुदाय के साहित्य ही नहीं बल्कि हिन्दी के अब तक के समस्त साहित्य तथा इतिहास पर भी चोट करती है।

आदिवासी साहित्य तथा समाज में कुछ अलग नजर आता है या कुछ इसे भिन्न बनाता है तो वह यह कि कथित समाज ने जिन परिस्थितियों को बदला है उनके प्रति विद्रोह और विरोध। आदिवासी साहित्य में विश्वासघात तथा अन्याय के प्रति भी स्वाभाविक आक्रोश है। इसलिए ही यह सर्वथा सर्वग्राही भी है। रोज केरकेट्टा की कहानियों का उदाहरण लेते हुए जब पुनीता जैन लिखती हैं कि – “घाना लोहार का” की पात्र रोपनी, ‘बीत गई सो बात गई’ का झुनु या ‘दुनिया रंग बिरंगी बाबा’ की सोनापांखी (आशा) वस्तुतः इसी अन्याय के शिकार हैं। अन्याय की चरम स्थिति रोपनी को हिंसक बना देती है तो झुनु को दुनियादार और विश्वासघात सोनापांखी के गहन दुःख की तीव्रता को अकस्मात नियंत्रित कर देता है।” देखा जाए तो ये कहानियों के पात्र हैं लेकिन असल जीवन में भी आदिवासियों के समुदाय में ऐसे जीवंत चरित्र भी मिल ही जायेंगे कहीं-न-कहीं। आदिवासी साहित्य में उनके साथ केवल जल,जंगल, जमीन ही नहीं आता बल्कि साथ आते हैं उनके पशु-पक्षी, पहाड़, नदियां, झरने। इन्हें सच्चे अर्थों में प्रकृति प्रेमी भी कहा जाता है।

‘भिन्न यथार्थ-बोध और आदिवासी जीवन संघर्ष की कहानियां – सावित्री बड़ाईक’, ‘आधुनिकता और आदिवासियत में संतुलन बैठाती कहानियाँ – प्रमोद मीणा’, ‘आदिवासी जन-जीवन की गाथा (संदर्भ- पीटर पॉल एक्का की कहानियाँ) – डॉ. जसविंदर कौर बिंद्रा’ पीटर पॉल एक्का की कहानियों में अभिव्यक्त आदिवासी जीवन का संघर्ष – अभिनव’ आदि जैसे तमाम लेख इस आलोचनात्मक अंक में कायदे से आदिवासी जीवन, साहित्य, समाज, संस्कृति आदि को करीब से जानने, देखने, समझने का मौका देते हैं। शोधार्थियों तथा शोधकर्ताओं के लिए ऐसे अंक सचमुच संग्रहनीय हैं।

ऐसे ही एक लेख ‘आदिवासी विमर्श का प्रस्थान बिंदु : हिन्दी की आरम्भिक आदिवासी कहानियाँ – डॉ. नितिन सेठी’ का लेख भी आदिवासी साहित्य, समाज के लेखन के आरम्भिक दौर में झांकता है। हिन्दी साहित्य का आरम्भ जब आदिकाल से किया गया तब उसमें भी हमें पढ़ने-जानने को मिला था साहित्य के इतिहास के माध्यम से उसके क्रमिक विकास की अवधारणा को भी प्रतिफलित होते सबने देखा। वर्तमान दौर में जब वह विमर्शों के दायरे में बंध कर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रोटियां सेंकने का कारण बनने लगा तब भी हमने उसके बनते बिगड़ते स्वरूप को देखा। खैर जब आदिवासी साहित्य के आरम्भिक चरण की कहानियों के संग्रह का सम्पादन वंदना टेटे तथा अश्विनी कुमार पंकज द्वारा किया गया तो साहित्यिक हलके में एक यह भी फुसफुसाहट और इस विमर्श के आने की सुगबुगाहट भी तेज होने लगी थी। डॉ. नितिन सेठी लिखते हैं – ज्ञातव्य है कि आदिवासियों की अपनी सामाजिक व्यवस्था होती है, इनके अपने जीवन मूल्य होते हैं। अशिक्षा, अज्ञानता, असभ्यता के अंधेरों ने इन्हें आदिकाल से ही घेर रखा है। अपने सहज प्राकृतिक जीवन को ही अपना सर्वस्व मानकर चलने वाले आदिवासी आज सामाजिक परिवर्तन की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं।”

यूँ तो आदिवासियों पर केंद्रित करके साहित्य पिछले दो-तीन दशकों से लिखा जा रहा है। नयी सदी के शुरू होने के साथ ही आरम्भ के दो-तीन दशकों ने इस समाज, संस्कृति, सभ्यता तथा इतिहास को करीब से जानने का मौका भी दिया है। साथ ही सिनेमा बनाने वालों की कतार में बैठे लोगों को भी चेताने की कोशिश की है। अब यह हालांकि उन पर निर्भर करता है कि वे सार्थक सिनेमा बनाकर इस समाज के प्रति कुछ अपनी सात्विक आहुति देना चाहते हैं या फिर पहले की तरह ही इसे दिखाने की जुर्रत करते हैं। क्योंकि यह भी एक सच है कि पूरी दुनिया में किताबें कम पढ़ी और सिनेमा ज्यादा देखा जाता है। फिर जो ज्यादा देखा, पढ़ा जाएगा वही समाज के लोगों के चिंतन का कारण भी बनेगा।

इस आलोचनात्मक अंक में आदिवासियों के अलावा प्रवासी तथा किन्नर समाज पर भी कुछ संग्रहनीय लेख प्रकाशित हुए हैं। मसलन साहित्य समाज में किन्नर विमर्श : एक अध्ययन – डॉ. के आशा’, ‘वर्तमान हिन्दी कथा साहित्य में प्रवासी कथाकारों की भूमिका – अनुभूति यादव’ या इससे पहले खण्ड में ‘आदिवासी जीवन का यथार्थ चित्रण : इस जंगल के लोग – सायरा बानो’, ‘आदिवासी अंर्तमन का सार्थक प्रतिरोध – आदिवासी नहीं नाचेंगे – डॉ. राधेश्याम सिंह’ ये सभी लेख हमें आदिवासियों तथा आदिवासी साहित्य के माध्यम से उनके समाज, उनकी संस्कृति के ओर निकट ले आते हैं।