आग का आविष्कार मानव जीवन और मानव सभ्यता की एक युगांतकारी घटना है। आग को काबू में करने के साथ आदमी की खान-पान की आदत सदा के लिए बदल गई। आग ने मनुष्य में शुरु से अपने प्रति विस्मय का भाव पैदा किया है। आदि मानव जंगल की आग देख कर कितना भयभीत हुआ होगा सहज कल्पना की जा सकती है। आज भी जंगल की आग के सामने वह बेबस हो जाता है, हालाँकि आज उसने आग को दियासलाई की तीली और लाइटर में कैद कर लिया है। आग की विकरालता ने मनुष्य को उसके सामने नत कर दिया और वह उसे पूजने लगा। दुनिया के तकरीबन सब धर्म में किसी-न-किसी रूप में आग की पूजा होती है। कहीं यह निरंतर जलती आग में जारी है कहीं हवन के रूप में कहीं दिया-बाती तो कहीं अगरबत्ती-मोमबत्ती और अगरू के रूप में। इस पर हमें ‘अग्नि पुराण’ प्राप्त होता है। ऋग्वेद का प्रारम्भ अग्नि शब्द से ही होता है। जन्म से ले कर मृत्यु तक आग आदमी के जीवन से जुड़ी हुई है। इसी आग का भरपूर दुरपयोग भी होता है। कभी खुद को जलाने में, कभी दूसरों को जलाने में, कभी चीजों को नष्ट करने में। पूरी-की-पूरी लाइब्रेरी जलाने में लोगों को हिचक नहीं होती है। मगर यही आग मशाल बन कर राह दिखाती है। फ़िल्म भी आग को चित्रित करती है। सत्यजित राय अपनी फ़िल्म में आग को विभिन्न रूप में चित्रित करते हैं।

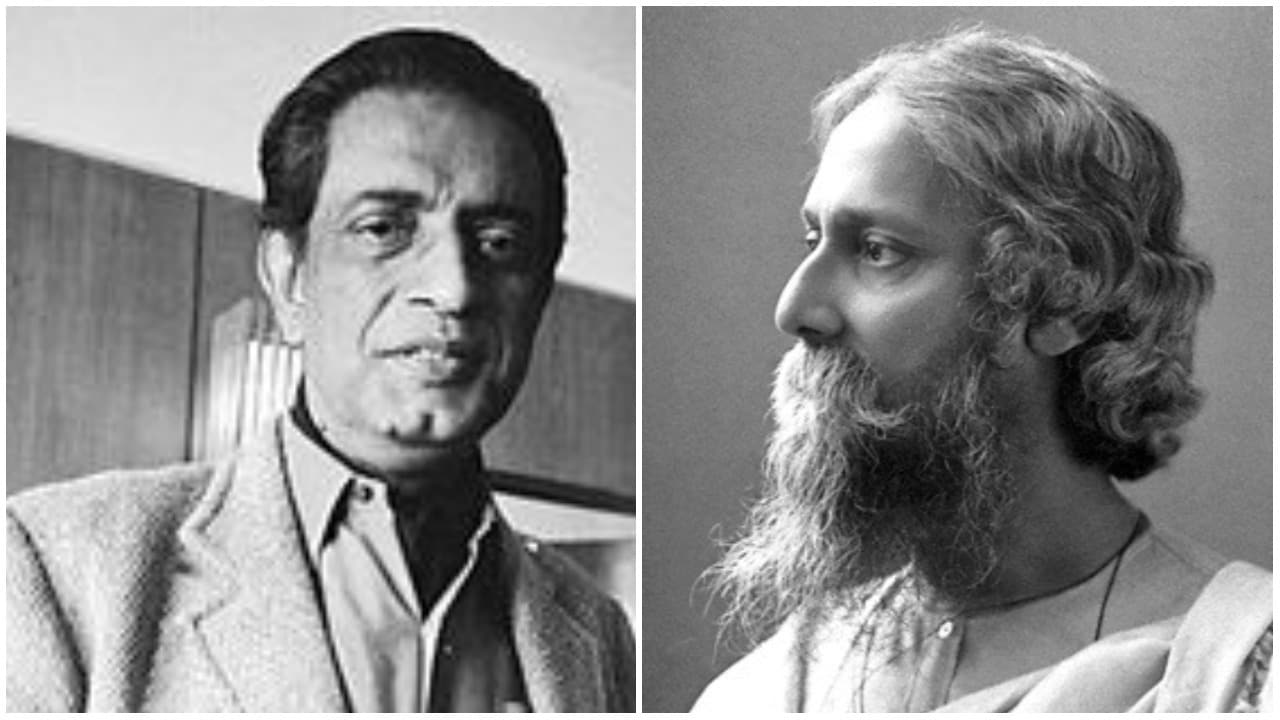

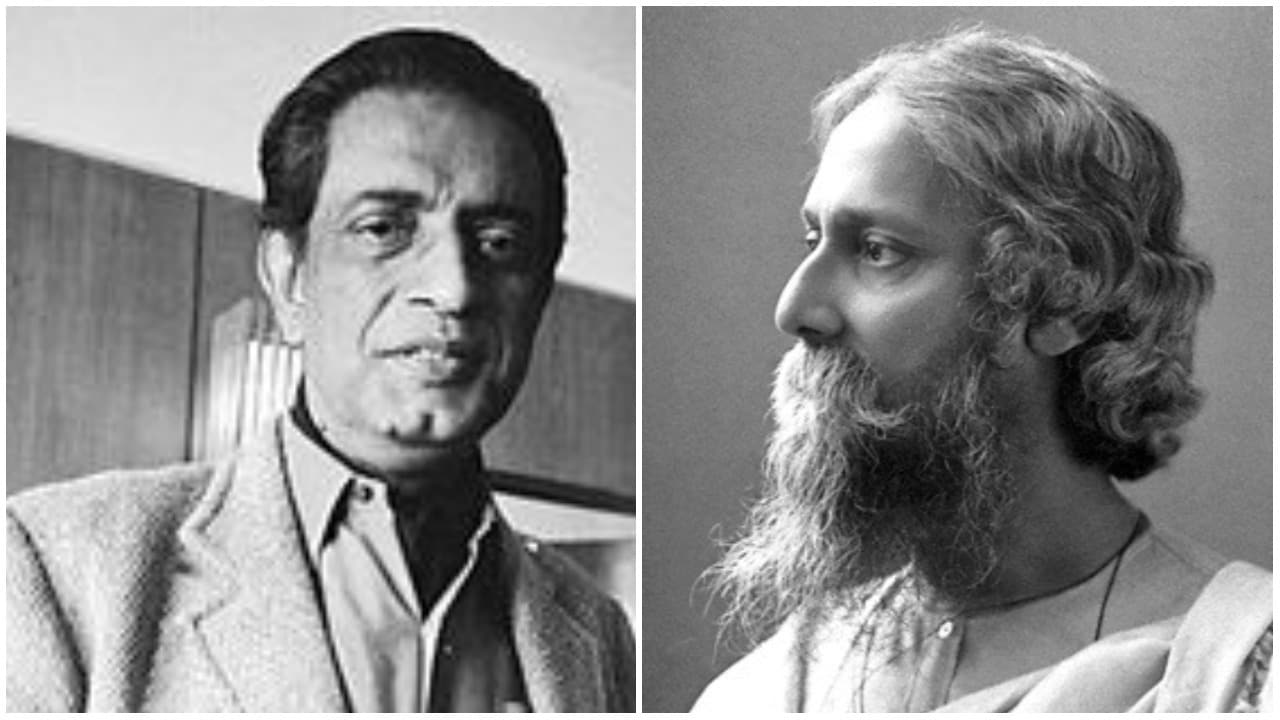

कविगुरु रवींद्रनाथ और सत्यजित राय दोनों अपने-अपने क्षेत्र की विशिष्ट विभूतियाँ हैं। साहित्य में यदि रवींद्रनाथ शीर्ष पर हैं तो सिनेमा के शीर्ष पर हम सत्यजित राय को पाते हैं। इन दोनों के बिना बंगाल की कल्पना नहीं की जा सकती है। दोनों का पारिवारिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध था। सत्यजित राय के पिता और रवींद्रनाथ टैगोर का पुराना रिश्ता था, दोनों अच्छे मित्र थे। सत्यजित राय के पिता और रवींद्रनाथ टैगोर का पुराना रिश्ता था, दोनों अच्छे मित्र थे। और खुद कवि ने बालक सत्यजित को अपने शांतिनिकेतन में भेजने की बात सत्यजित की माँ से कही थी। माँ की भी इच्छा थी कि उनका बेटा कविगुरु के पास रहे। माँ की इच्छा का सम्मान करते हुए बेमन से वे शांतिनिकेतन गये। पर वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो पाया वह अमूल्य है। वे कहते हैं कि इन ढ़ाई सालों में उन्हें चिंतन-मनन का समय मिला, करीब-करीब बिना उनके जाने उस स्थान ने उनके लिए खिड़की खोल दी। सबसे ज्यादा इसने उन्हें परम्पराओं के प्रति जागरुक कर दिया, वे जानते थे आगे चल कर वे कला के किसी भी क्षेत्र में काम करें यह उसकी आधारशिला होगी।

टेगोर से प्रेरित और प्रभावित सत्यजित राय ने टैगोर की कई कहानियों और उपन्यासों पर फ़िल्म बनाई हैं। टैगोर के ‘घरे-बाहरे’ पर इसी नाम से फ़िल्म बनाई। उन्होंने तीन कहानियों पर ‘तीन कन्या’ नामक तथा ‘नष्टनीड’ उपन्यास पर‘चारुलता’नाम से फ़िल्म बनाई। राय ने टैगोर पर 1961 में एक वृतचित्र भी बनाया। कविगुरु के ‘घरे-बाहरे’ उपन्यास से राय इतने प्रभावित थे कि उन्होंने ‘पथेर पांचाली’ से भी पहले ‘घरे-बाहरे’ की पटकथा तैयार कर ली थी। यहाँ तक कि कविगुरु के उपन्यास ‘नष्ट नीड’ पर ‘चारुलता’ नाम से फ़िल्म बनाते समय भी उन्होंने ‘घरे-बाइरे’ को उसकी तुलना में प्राथमिकता देने की चेष्टा की। हालाँकि ‘चारुलता’ के निर्माण के कोई बीस वर्ष बाद इस पर फ़िल्म बनाई, लेकिन पटकथा लगभग उन्होंने वही रखी है और उस समय यानि 1907 के समय के समाज को अपनी फ़िल्म में साकार होता दिखाया है। राय ने इसे 1984 में इस फ़िल्म को बनाया। तब तक राय कई फ़िल्में बना चुके थे और उनकी प्रसिद्धि एक सिने-निर्देशक के रूप में सारे विश्व में फ़ैल चुकी थी। राय की यह अन्तिम महत्वपूर्ण फ़िल्मों में से एक है। 1985 में न्यू यॉर्क अखबार में इसकी प्रशंसा पकाशित हुई थी। वैसे जब टैगोर ने यह उपन्यास लिखा था और सत्यजित अरय ने जब इस उपन्यास पर फ़िल्म बनाई, दोनों समय इसकी आलोचना भी हुई। खैर यहाँ हमारा मुद्दा यह नहीं है।

फ़िल्म ‘घरे-बाहरे’ का प्रारम्भ आग की लपटों से होता है। पूरी फ़िल्म में आग कई बार आई है, इसका उपयोग एक मोटिफ़ के रूप में राय ने किया है। प्रारम्भ की दीखती आग वास्तव में चिता की आग है। फ़िल्म में मात्र तीन चरित्र हैं, निखिल, बिमला और संदीप। शुरुआत में जलती आग निखिल की चिता की आग है। आग की लपटों पर ही क्रेडिट चलता है। साथ में पार्श्व संगीत चल रहा है जो क्रेडिट समाप्त होते-होते ‘वंदे मातरम्’ के नारों में परिवर्तित हो जाता है। आग की लपटों का रंग और बाद में ‘वंदे मातरम्’ के नारे लगाने वालों के कपड़ों का रंग भी पीला-केसरिया है। पीला-केसरिया रंग और आग आन्दोलन का भी प्रतीक है। इसी समय बिमला की आवाज सुनाई देती है, वह आग को एक अन्य अर्थ देती है। उसके शब्द हैं: ‘मैं अग्निपरीक्षा से गुजरी हूँ। मुझमें जो अशुद्ध था वह राख हो गया है। जो था उसे तुम्हें निवेदन कर दिया है, जिसने घायल हृदय से मेरे सारे अपराधों को स्वीकारा। आज पता चला कि उसके जैसा कोई और नहीं है। ’ फ़िल्म का ये शुरुआती शब्द टैगोर के उपन्यास के अन्तिम शब्द हैं।

यह भी पढ़ें – सत्यजित राय का सिनेमा समय

बाद में संदीप स्वदेशी आन्दोलन के तहत विदेशी वस्तुओं की होली जलवाता है, मुसलमान मंदिर जलाते हैं, संदीप गरीब व्यापारियों का विदेशी सामान बलपूर्वक जलवाता है। निखिल संदीप की छोड़ी जलती हुई सिगरेट देखता है, संदीप लगातार विदेशी सिगरेट पीता है। संदीप निखिल-बिमला के वैवाहिक जीवन में ऐसी आग लगाता है जिसमें सब स्वाहा हो जाता है। निखिल अपने बरामदे से जलता हुआ गाँव देखता है। कुछ आग प्रच्छन्न है, बिमला पश्चाताप की आग में जलती है। निखिल के मन में संघर्ष की धीमी आग जल रही है। संदीप अपने जोशीले भाषण में आग उगलता है। संदीप में उत्तेजना, राष्ट्रवाद की धधकती आग है, जिसमें वह सब भस्म कर डालता है, लेकिन स्वयं सुरक्षित बच निकलता है। सत्यजित राय ने इस फ़िल्म में आग को विभिन्न प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया है।

दुलाल दत्ता द्वारा संपादित यह बांग्ला फ़िल्म इंग्लिश सबटाइटिल्स के साथ उपलब्ध है। लाल रंग और लाल रंग की विभिन्न छटाओं को इस फ़िल्म में प्रमुखता से स्थान दे कर सत्यजित राय ने सिनेमाई भाषा में उस काल की राजनीति को साकार किया है। फ़िल्म का अधिकाँश हिस्सा बंद कमरे में तेल वाले लैम्प की धीमी रोशनी में चलता है, जैसा उन दिनों होता था। मेकअपमैन अनंत दत्ता 1907 के भद्र बंगाली समाज के स्त्री-पुरुषों के रूप-रंग से भलीभाँति परिचित लगते हैं। कला निर्देशक अशोक बोस ने सेट डिजाइनिंग में छोटी-से-छोटी बातों का ध्यान रखा है।

लाल रंग आग का प्रतीक है। 140 मिनट की इस रंगीन फ़िल्म में सत्यजित राय लाल रंग का भरपूर प्रयोग करते हैं। नायिका बिमला की कीमती लाल रंग की साड़ी से ले कर प्रतिनायक के कीमती गेरुए दुशाले तक यह रंग फ़िल्म में आया है। संदीप के प्रवेश का दृश्य बड़ी कुशलता से फ़िल्माया गया है। सत्यजित राय के यहाँ प्रतिनायक का प्रवेश सदैव बड़ी घटना के रूप में होता है। यहाँ भी संदीप (सौमित्र चटर्जी) लोगों के कंधों पर सवार हो कर आता है लोग ‘वंदे मातरम्’ के नारे लगा रहे हैं। वह खुद भी गेरुआ दोशाला लिए हुए है और सभा के लोग भी गेरुआ वस्त्रों में हैं। कंधों से उतर कर वह मंच पर जाता है और बड़ा जोशीला, आग उगलता भाषण देता है। संदीप अपने भाषण में बताता है कि लॉर्ड कर्जन ने बंग-भंग करके हिन्दु-मुस्लिम के भाईचारे, एकता और दोस्ती भंग कर दिया है। हमें इसके विरुद्ध आन्दोलन करना होगा। यह सारा कार्य-व्यापार बिमला {स्वातिलेखा चटर्जी (सेनगुप्ता)} सहित निखिल (विक्टर बैनर्जी) के घर की स्त्रियाँ जालीदार छज्जे से देखती-सुनती हैं। पूरा सीन पहले लॉन्ग शॉट्स में फ़िर मिड लॉन्ग शॉट्स तथा क्लोजअप में फ़िल्माया गया है। इसी तरह अन्तिम दृश्य भी लॉन्ग शॉट्स तथा क्लोजअप में शूट किया गया है। पूरी फ़िल्म में डीप फ़ोकस, क्लोजअप्स, मीडियमलॉन्ग शॉट्स, मीडियम शॉट्स, मीडियम क्लोजअप्स का भरपूर प्रयोग हुआ है, एकाध स्थान पर लॉन्ग शॉट्स लिए गये हैं।

हम तीन तरह की अग्नि की बात सुनते-जानते हैं – दावानल (जंगल की आग), बढ़वानल (समुद्र की आग) और जठरानल (पेट की आग)। इसके अलावा भी कई तरह का अनल होता है जैसे कामानल। सत्यजित राय अपनी फ़िल्मों में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, दावानल और बढ़वानल के दृश्य नहीं दिखाते हैं, प्रच्छन्न कामानल भी है उनके यहाँ। मगर जठरानल का चित्रण उनके यहाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप में मिलता है और बहुत मार्मिक रूप से मिलता है। उनकी पहली फ़िल्म ‘पथेर पांचाली’ में यह शुरु से अंत तक है। यह एक बहुत गरीब ब्राह्मण परिवार की गाथा है। गरीबी और भूख का चोली-दामन का नाता है। यह सत्यजित राय की फ़िल्म ‘अशनि संकेत’ का मुख्य मुद्दा है। पेट की आग का चित्रण हमें निराला की ‘भिक्षुक’ कविता में मिलता है। ‘भूख’ (क्नूत हाम्सुन) नाम से नोबेल पुरस्कृत एक पूरा उपन्यास हमें मिलता है। विक्टर ह्यूगो का ‘लेस मिजराबले’ और इस पर बनी फ़िल्म इसी भूख से जुड़ी हुई है। और भी कई देसी-विदेशी साहित्य में भूख का चित्रण आता है। भूख और मौत का बड़ा निकट सम्बन्ध है। मौत निश्चित है, यह कई रूपों में आती है (विस्तार के लिए अनुज्ञा बुक्स से प्रकाशित पुस्तक ‘मृत्यु: विश्व साहित्य की एक यात्रा’ देखें)। निराला ने कदाचित भूख की ऐंठन भोगी थी।

सत्यजित राय के इतने बुरे दिन कभी न रहे। यह सही है कि उनके पिता उनकी अल्पायु में गुजर गये थे, मामा के यहाँ सत्यजित और उनकी माँ ने शरण ली हुई थी मगर कभी भूखों रहने की नौबत नहीं आई थी। जब सत्यजित राय युवा थे बंगाल का भयानक अकाल हुआ था। मगर उस समय उसका असर सत्यजित राय पर उतना नहीं हुआ था। व्यक्ति सत्यजित राय की अकाल पर बड़ी असंवेदनशील प्रतिक्रिया थी। या यूँ कहें कि कोई प्रतिक्रिया थी ही नहीं। जब अकाल से हजारों लोग मर रहे थे ता वे क्या कर रहे थेएंड्रु रॉबिन्सन ‘सत्यजित राय: दि इनर आई’ में इस समय के विषय में लिखते हैं, और कलकता की सड़के लाशों से पटी पड़ी थीं, अखबार उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे सत्यजित राय कलकता में मौजूद थे। यह उनका निर्माण काल था। उनके सामने नए गवाक्ष खुल रहे थे। वे पश्चिमी संगीत में आकंठ डूबे हुए थे। लंदन में भी रिलीज न हुई अमेरिकन फ़िल्में देख रहे थे, ‘टाइम’ में फ़िल्म रिव्यू पढ़ रहे थे। कॉन्सर्ट्स देख-सुन रहे थे, जाज़ का आनंद ले रहे थे। रविशंकर के सभाओं में जा रहे थे, बीबीसी पर नारायण मेनन की वीणा पर बाख सुन रहे थे। जर्मन रेडियो पर हिटलर के भाषणों के साथ अच्छा संगीत सुन रहे थे। असल में जब तक खुद पर विपदा न आए लोग निर्लिप्त रहते हैं। इसीलिए कहा गया है जाके फ़टे न बिवाई सो क्या जाने पीर पराई।

मेरे मन में प्रश्न है क्या कलाकार और व्यक्ति को अलग किया जा सकता है? मेरा उत्तर है, नहीं। हाँ, चीजें अपना असर डालती हैं, वे हमारे अचेतन में पड़ी पकती रहती हैं, सींझती रहती हैं। तत्काल प्रतिक्रिया भले न हो पर वक्त आने पर हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य में अवश्य प्रकट होती हैं। कलाकार सत्यजित राय इस अकाल से अचेतन रूप से अवश्य प्रभावित हुए थे। कलाकार इससे द्रवित था और सिने-निर्देशक राय ने इस अकाल को अपनी कला में मूर्तिमान किया है। वर्तमान के प्रति वे भले ही असंवेदनशील थे मगर उनके मन पर यह सब कुछ अंकित हो रहा था और वह ‘अशनि संकेत’ और मोती जैसी की मौत में संवेदनशीलता के साथ परदे पर आता है।

बंगाल का अकाल एक ऐसी मानव निर्मित घटना है जिस पर बहुत नहीं लेकिन लिखा गया है। और फ़िल्मों में भी यह आया है। 1943-47 का समय भारत के लिए बहुत त्रासद था। इसी समय भारत विभाजन हुआ और ठीक इसके पहले बंगाल में अकाल पड़ा। पूर्वी बंगाल से ला लाकर ट्रेन आदमियों को कलकत्ता के प्लेटफ़ॉर्म को पाट रही थीं। चार-छ: वर्गफ़ुट में पूरा परिवार गुजारा कर रहा था, लोग मर रहे थे, बच्चे जन्म ले रहे थे। कुछ समय पूर्व घटित द्वितीय महायुद्ध का असर उतना नहीं था जितना असर हम पर यह लादा गया दुर्भिक्ष डाल रहा था।

यह भी पढ़ें – बिम्बछन्द के गद्यकार सत्यजित

एंड्रू रॉबिन्सन लिखते हैं, शायद यह आश्चर्य नहीं कि राय और उनके जानने वाले अधिकाँश लोगों ने पीड़ितों की कोई सहायता नहीं की। हाँ, उन्हें इस बात को ले कर शर्म अवश्य थी। पूछने पर सत्यजित राय का उत्तर था, लोग अंतत: सब चीजों के आदी हो जाते हैं। सड़क पर पड़ी बदबूदार लाशों के भी और लोगों की माँड़ के लिए की गई पुकार से बचते हैं। राय इस बात को स्वीकारते हैं कि वे दुर्भिक्ष के प्रति असंवेदनशील थे। उनके अनुसार समस्या इतनी विशाल और विकट थी किसी के द्वारा इसका हल संभव न था। समस्या की विकरालता के समुख व्यक्ति स्तम्भित हो जाता है। शायद आज के कोरोना के विषय में भी यह सब सच है। समस्या विकट है और हममें से अधिकाँश लोग अभी तक असंवेदनशील बने हुए हैं।

बंगाल का यह अकाल कुछ फ़िल्मों में चित्रित है। मृणाल सेन ने ‘अकालेर संधान’ तथा ‘बाइसे श्रावण’ में इस अकाल को परदे पर उतारा है। सत्यजित राय ने ‘अशनि संकेत’ इसी थीम पर बनाई है। यह फ़िल्म बिभूतिभूषण बंधोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित है। सत्यजित राय ने बिभूतिभूषण बंधोपाध्याय के उपन्यास पर ही अपनी ‘अपु त्रयी’ (‘पथेर पांचाली’, ‘अपराजितो’ तथा ‘अपु संसार’) बनाई। जाहिर है अकाल होगा तो मौतें भी होंगी और थोक के भाव से होंगी। इन फ़िल्मों में थोक के भाव होने वाली मौतों का मात्र संकेत मिलता है। सत्यजित राय की ‘अशनि संकेत’ में भी मौत होती है। यहाँ अकाल से मौतें हो रही हैं मगर फ़िल्मकार एक व्यक्ति की कारुणिक मृत्यु के द्वारा हमें कई बातों से परिचित कराता है। दूसरे गाँव की मोती (चित्रा बैनर्जी) भूख से बेहाल, मरणासन्न किसी तरह घिसटती हुई गंगाचरण चक्रवर्ती (सौमित्र चटर्जी) और अनंगा (बोबिता) के गाँव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच कर गिर जाती है। कृपालु अनंगा को खबर लगती है तो वह उसे देखने जाती है और उससे पूछती है कि उसने कितने दिन से अन्न ग्रहण नहीं किया है। मोती बड़ी कठिनाई से सूखी अंगुलियाँ दिखाती है जिनका अर्थ चार या पाँच दिन हो सकता है। भूख का हिसाब कौन रख सकता है? मोती इतनी दारुण अवस्था में है कि वह बोल नहीं सकती है। भूख ने उसकी वाचा समाप्त कर दी है।

अनंगा केले के पत्ते में लपेट कर उसे खाने को कुछ देती है मगर अभागन खाने के पहले ही मर जाती है। और छिप कर उसके मरने का इंरजार कर रही अन्य बच्ची के हाथ वह नायाब खाना लगता है। अनंगा तो शुरु से दीन वत्सला है मगर यह मौत स्वार्थी और चालाक गंगाचरण में भी परिवर्तन ला देता है। उसके सामंती मूल्य टूटते हैं। छुआछूत का प्रबल समर्थक वह संस्कारी ब्राह्मण न केवल मोती की नब्ज टटोलता है, वरन उसके अन्तिम संस्कार की बात भी करता है। सत्यजित राय का कैमरा यहाँ मृत्यु के मार्मिक क्षण को जीवंत और शाश्वत बना देता है। मोती की भूख से सिकुड़ी, कांतिहीन काया और चेहरा कैमरा की पकड़ में सूक्ष्मता से आता है। उसकी मृत्यु को प्रकाश और छाया के माध्यम से कारुणिक बना देता हैबना देता है। यह कमाल है सोमेंदु राय के कैमरे का और इस समय का पार्श्व संगीत, सितार की ध्वनि वातावरण को मार्मिकता प्रदान करती है। फ़िल्म का संगीत स्वयं सत्यजित राय ने तैयार किया है।

बंगाल के अकाल के तीस वर्षों के बाद सत्यजित राय ने यह फ़िल्म ‘अशनि संकेत’ बनाई हालाँकि वे इसे बनाने की बात दशकों से सोच रहे थे। इस तरह राय अग्नि के विविध अर्थी चित्रण अपनी सिने-कला में करते हैं। कहीं यह विद्रोह है, कहीं चिता की अग्नि है, कहीं देशप्रेम है तो कहीं पेट की आग है।

.

.