देवताओं के देश में ‘न-औरत’

अच्छा एक बात बताएं गरीबी अभिशाप है या अशिक्षा! सम्भवतः दोनों या सम्भवतः गरीबी। लेकिन मेरे लिए दोनों ही अभिशाप समान है। गरीब आदमी पढ़ेगा भी तो कैसे उसे तो अपनी दो जून की रोटी, रहने को छत मिल जाए तभी तो वो सोचेगा शिक्षा के बारे में। खैर छोड़िए ये सब बेकार की बातें हैं हमारे नेताओं के लिए आप और हम जितना मर्जी लिख लें पढ़ लें कुछ नहीं होना। हाँ बस हममें से ही कोई एक आगे आकर झंडा उठा लेता है तो वह महान जरूर बन जाता है लेकिन एक समय बाद उसे भी भगवान बना दिया जाता है जैसे अम्बेडकर, सावित्रीबाई आदि को बना दिया। उपन्यास में इसका जिक्र भी मिलता है। ‘अम्बेडकर हमारे देवता है, अगर हम उनकी बातें नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे।’ बहस से आगे बढ़ते हैं

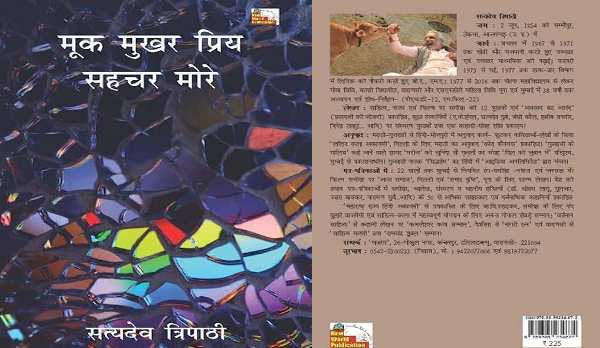

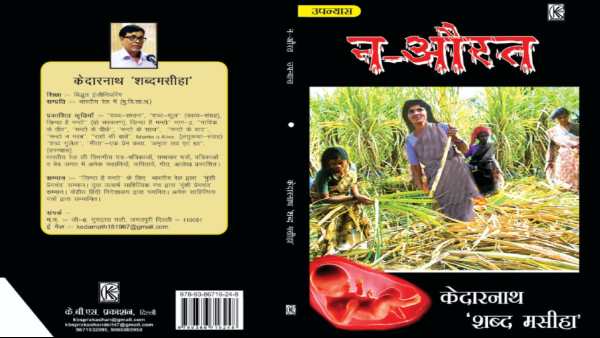

न-औरत ये कैसा शीर्षक। जब लेखक केदारनाथ शब्द मसीहा ने अपनी किताब समीक्षार्थ प्रेषित की तो सिर खुजलाया। लेकिन अब इस 82 पेज के लघु उपन्यास को पढ़ा तो थोड़ा सिहर सा उठा। नारीवादी उपन्यास है लेकिन दलित, किसान, नेता, सवर्ण सभी को साथ लेकर चलता है। इससे पहले भी हिन्दी साहित्य में लघु उपन्यास बहुतायत में लिखे गये हैं। यह कोई पहला उपन्यास नहीं है।

उपन्यास की कहानी में मंदा नाम की महिला है और उसका पति है हुकमा। हुकमा अपनी बहन इलाबाई का ब्याह कर रहा है लेकिन ब्याह की रस्में पूरी होते ही बंडू के पिता ने वचन के तीस हजार रुपए मांग लिए। अब जैसे तैसे बहन को विदा किया। इलाबाई के पिता ने कन्यादान किया वचन के रुपए देने के वादे के साथ। अब इधर गांव मराठवाड़ा में मंदा, हुकमा अपने दो बच्चों और बूढ़े-मां बाप के साथ एक झोपड़ी बनाकर रह रहा है। गन्ने की फसल कटाई के समय वे दोनों हुकमा और मंदा जाकर मेहनत करते हैं ताकि बंडू के पिता को दिया वचन पूरा कर सके। ननद के ब्याह के समय मंदा ने अपने गहने भी दे दिए थे। अब अचानक मंदा को महावारी होती है जिसकी वजह से गन्ना कटाई पर वह पति के साथ नहीं जा पाती। मुकादम भला आदमी है जो उसके रुपए नहीं काटता। फाके के दिनों में जैसे तैसे जी रहा है परिवार। अब एक दिन मंदा को गर्भ ठहर जाता है और गन्ना कटाई के समय उसको चोट लगती है तो उस चोट के साथ ही उसका दर्द जागता है वह अपने पति और परिवार के लिए समर्पित औरत है। इसलिए वह ऑपरेशन करवा लेती है हुकमा को कहकर बन जाती है मर्द।

हालांकि विज्ञान मैंने भी पढ़ा है लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि ऑपरेशन के बाद महावारी नहीं होती। खैर ये किसी को अटपटा भी लग सकता है कि इतनी छोटी सी जानकारी नहीं मुझे। खैर मंदा कहती भी है शुरू में कि वह भी बाप बन जाएगी ऑपरेशन करवाने के बाद एक तरह से औऱ शरीर भी मर्द माफिक हो जाएगा। दूसरा इन मजदूरों को मेहनताना भी दो सौ या ढाई सौ रुपए ही रोजाना का मिलता है तो ऐसे में वे पेट भरे या शिक्षा की तरफ भागे। उसी पीड़ा को उपन्यास में खूबसूरती से जगह मिली है। इसके अलावा जब हुकमा का पिता गुजर जाता है तो वह गरीब होने पर भी अंतिम संस्कार की क्रिया अच्छे से सम्पन्न करता है। एक अच्छा बेटा होने का फर्ज निभाता है। ब्राह्मणों द्वारा उसे नोचा जाना भी उपन्यास की कथा को पढ़ते हुए महसूस होता है। अकाल के बाद इन गरीब के तीन साल ऐसे गुजरे हैं जैसे तीन जन्म की सजा काट ली हो जीते हुए। कथावस्तु के अनुरूप उपन्यास बेहतर बन पड़ा है। ज्यादा पात्र भी नहीं है। इसलिए किसी पात्र को याद रखने में दिमाग पर जोर नहीं देना पड़ता। कहानी सरल सीधी होते हुए भी विशेष लगती है।

लेकिन लेकिन लेकिन सब खासियत के बावजूद इधर आजकल जो कुछ पढ़ रहा हूँ उसी जैसा इस उपन्यास में भी देखने को मिला कि जिनसे भूमिका लिखाई जा रही है किताब के लिए उन्हें और नेताओं को कभी तो सीधा तो कभी उनके नाम से तो कभी बिना नाम दिए उन्हें कहानी का पात्र बना लिया जाता है। मुझे नहीं लगता यह नया प्रयोग कथा- कहानियों और उपन्यासों को बेहतर बना पाएगा। फिर भी यह निर्णय लेखक का ही है।

यह भी पढ़ें – बड़ावाला पुस्तक प्रेमी

उपन्यास में कई अच्छे संवाद और पंक्ति भी हैं। अम्बेडकर, बुद्ध, ओशो, सावित्रीबाई के विचारों तथा उनको एक तरह से पात्र बनाकर अच्छा लिखने की सफल कोशिश हुई है। इसके अलावा भगवान में अनासक्ति भी इस उपन्यास में देखने को मिलती है जो उपन्यास की कहानी के आधार पर सही लगती है। कहते है न ‘भूखे भजन न होए गोपाला’ बस वही। इसके अलावा सवर्ण दलित वर्ग के बीच का भेदभाव भी उपन्यास में है। उपन्यास कहता है – ‘गरीब आदमी का जीवन शायद किसी मूल्य का होता ही नहीं है। वह तो बोझ की तरह जीता है और मरने पर भी किसी को कानों-कान खबर नहीं होती। कई तो बिना संस्कार ही चले जाते हैं इस दुनिया से। वाक़ई ये गरीब लोग इस दुनिया को गंदा और न रहने लायक बना देते हैं, मगर कोई नहीं सोचता कि अगर ये मजदूर, ये सब्जीवाले, दूध वाले ये फेरीवाले न हों हमारे रोजमर्रा के जीवन में तब हमारा जीवन कैसा होगा?

गरीब लोग जहाँ थे वहीं रहकर, मुसीबतों को सहकर भाग्यवादी बनने पर मजबूर होते हैं। अन्वेषण और अनुसंधान, नयी खोज, नयी संभावना की तलाश पर शातिर लोगों द्वारा नियन्त्रण कर लिया गया है। और गरीब लोग इस षड्यन्त्र को सही से समझ नहीं सके क्योंकि यह जहर उन्हें धर्म की चाशनी में लपेट कर दिया गया था। इसलिए सम्भवतः हाशिये के लोगों के लिए, गरीबों के बारे में चिंतन करने वाले लोगों ने शिक्षा पर बल दिया। शिक्षा, संगठन और संघर्ष को गरीबी से मुक्ति का ब्रह्मास्त्र माना उन्होंने।

शराब में नशा होता है पर खाली पेट उसे पीने पर नुकसान होता है। उसके साथ कुछ खाने के लिए होना बहुत जरूरी है। लेकिन गरीब की औरत भले रूप की भरी हुई बोतल ही क्यों न हो उसका ढक्कन खोलने में भी मर्द हिचकता ही है। लेकिन वहीं गरीब लोगों के लिए यह उपन्यास कहता है कि ‘तुम लोगों को थकने के बाद और कुछ तो दिखाई देता नहीं है, बस जोरू को नीचे लिया और झाड़ ली अपनी मर्दानगी।’

और इसी मर्दानगी के फलस्वरूप यौवन के चूल्हे की आग दहक जाती है तो परिणाम को भुगतना ही चारा बच जाता है। इसलिए हमें इस यज्ञ में इंसानी आहुति को डालने से खुद को रोकना होगा यह बात गरीब लोग जितना जल्दी समझ ले बेहतर उनके लिए ही है। क्योंकि जब जिम्मेदारी उनके सिर पड़ती है तो वे जिम्मेदारियां आदमी की इंसानियत को खा जाती हैं।

यह भी पढ़ें – भूख और भोजन के बीच स्त्री

उपन्यास में एक जगह जिक्र है – वर्तमान में भी बहुत से कलह और क्लेश का कारण पत्नी के सम्बंधियों को सम्मान देना होता है। कभी पत्नी के पिता , माँ या भाई आदि को गिफ्ट कर के देखें… पत्नी आपसे आगे बढ़कर समर्पण दिखाएगी। पत्नी या पत्नी के मायके का कभी अपमान या अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यही जीवन की खुशहाली का मंत्र है। माना यह मंत्र है लेकिन राजस्थान में एक लोक प्रचलित सूक्ति है – ‘माल खावे खसमा को गीत गावे बीरां का।’ इसका अर्थ है कि पत्नी खाती तो अपने मरद का है लेकिन जब वह पीहर से ससुराल आती है तो जो साथ में पति के रुपयों से लाती है उन्हें यह कहकर दिखाती है मेरे पिता ने दिया, मेरे भाई ने दिया। यह सूक्ति भी वर्तमान का सच है तो उपन्यास की कथा वस्तु के आधार पर कितना चला जाए इस पर उपन्यास में कोई जिक्र नहीं मिलता। संवदेना परोसता है यह उपन्यास लेकिन कभी-कभी तर्क विहीन भी। फिर भले वह आस्थाहीन तर्क हो या सामाजिक जीवन पर आधारित।

नारीवादी उपन्यासों या कथा साहित्य के अलावा मजदूरों पर अगर कोई शोध करता है या कर रहा है समकालीन कथाकारों को मद्देनजर रखते हुए तो मेरे ख्याल से उसे यह उपन्यास भी अपने शोध में शामिल जरूर करना चाहिए।