बारगी और समकालीन बांग्ला राजनैतिक संवाद

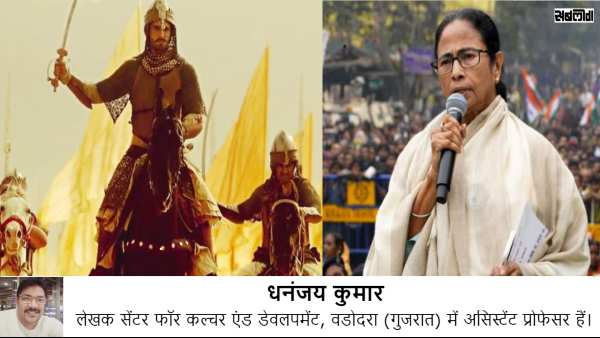

गब्बर का बहुचर्चित डायलोग है – यहाँ से पचास-पचास कोस दूर जब कोई बच्चा नहीं सोता तो माँ कहती है कि सो जा बच्चे, सो जा नहीं तो बारगी आ जाएंगे! डायलोग तो मिलता-जुलता है पर यह गब्बर की जगह बारगी कौन है? और तो और यह शब्द कुछ नया तो कुछ सुना-सुना सा भी लग रहा है! जी हाँ! अभी कुछ दिनो पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमन्त्री ने देश की सत्ताधारी पार्टी को ‘बारगी’ की संज्ञा से संबोधित करके राज्य के राजनैतिक परिदृश्य मे भीतरी-बाहरी विवाद को हवा दे दी है। बंगाल से बाहर के लोग जो बंगाल के इतिहास से परिचित नहीं होंगे वे शायद इस बारे मे ज्यादा नहीं जानते होंगे। उनके लिए ‘बारगी’ बस एक शब्द भर है न कि उनकी सांस्कृतिक स्मृतियों का एक अहम हिस्सा। परन्तु दीदी जानती हैं वह कहाँ और कैसे वार कर रहीं हैं।

सांस्कृतिक स्मृतियाँ मानव समाज का एक अभिन्न अंग होतीं हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक और समाजशास्त्री मोरिस अल्ब्वक्स का कहना है कि स्मृतियाँ सामाजिक वयवस्था, उसकी एकता और एकजुटता का आधारबिन्दु हैं। ये स्मृतियाँ वयक्तिगत और सामूहिक दार्शनिक जरूरतों को पूरा करने का एक माध्यम होतीं हैं। वहीं कभी-कभी ये व्यापक जनसमूह की लामबन्दी का एक अत्यंत उपयुक्त साधन बन जातीं हैं। अक्सर राजनैतिक शक्तियों द्वारा चुनावी समय और समर मे इन सामूहिक सांस्कृतिक स्मृतियाँ का राजनैतिक सम्प्रेषण के लिए जमकर उपयोग किया जाता है।

अपने आइडिया की मार्केटिंग करने मे कुछ पार्टियाँ को तो गज़ब की महारत हासिल होती है, तो कई और इन धुरंदर पार्टियों की देखा-देखी इस विधा मे नयी शुरुआत करती हैं। जैसे मायावती ने सन 1996 मे उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल मे दलित वीरांगना झलकारीबाई को याद करते हुए रानी लक्ष्मीबाई और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सन 1857 के स्वतन्त्रता-संघर्ष को दलित दृष्टिकोण से देखने का सफल प्रयास किया था। तो वहीं सन 2014 के राष्ट्रीय चुनावी समर मे बीजेपी द्वारा सुहेलदेव और सालार मसूद उर्फ गाज़ी मियाँ की किंवदंती को अपने अनुसार उपयोग कर पूर्वी उत्तर प्रदेश मे राजभर और पासी (ओबीसी) समुदायों का ध्रुवीकरण किया था।

अगले साल के राज्य विधान-सभा चुनाव को देखते हुये हाल ही मे प्रदेश के बहराइच जिले मे एक भव्य आयोजन में राजा सुहेलदेव की प्रतिमा की आधारशिला रखी गयी है। इसी श्रंखला मे यह बारगी विवाद को भी देखना चाहिए। इस संदर्भ मे प्रस्तुत आलेख ये जानने का प्रयास करता है कि कैसे एक सांस्कृतिक स्मृति ‘बारगी’ का उपयोग समकालीन बांग्ला राजनैतिक संवाद मे हो रहा है? ये बारगी कौन हैं? उनका बंगाल के इतिहास मे क्या स्थान है? क्यों वह अभी तक याद किए जाते हैं? इस बारगी शब्द और उससे जुड़ी कौन सी बातें सामूहिक बांग्ला स्मृति का हिस्सा है और क्यों?

तृणमूल कांग्रेस इस शब्द के माध्यम से अठारहवीं सदी मे मराठों के रूप मे एक बाहरी शक्ति द्वारा बंगाल मे किए विभिन्न आक्रमणों को याद करने का प्रयास कर रही है। इन छापामार हमलों मे मराठों ने बंगाल के विभिन्न प्रान्तों (उस वक्त के मुगल सत्ता मे आते बिहार, बंगाल और ओड़ीसा समग्र) पर आक्रमण कर खुले आम लूटमार और समूहिक नरसंहार को अंजाम दिया था। इस घटना का इतना अधिक प्रभाव बंगाली जनमानस पर हुआ था कि ये ‘बारगी’ शब्द बांग्ला लोकसंस्कृति मे बाहरी शक्ति द्वारा आयातित व्यथा को वयक्त करने का एक सांकेतिक शब्द बन गया।

और इस तरह से ये बांग्ला सामूहिक स्मृति का अंश बन गया। ऐसा अक्सर होता है कोई अत्यधिक प्रभावी घटना किसी क्षेत्र विशेष के सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन जाती है। और उसको साधारण बोलचाल मे किसी विशेष संदेश सम्प्रेषण के लिए उपयोग किया जाने लगता है। जैसे पानीपत की तीसरी लड़ाई मे मराठों के हुए नुकसान के चलते आज भी मराठी भाषा मे किसी अधिक नुकसान को ‘पानीपत गेला’ बोला जाता है।

लेकिन ये बारगी कौन थे?

बहुत ही सरल शब्दो मे ‘बारगी’ अठारहवीं सदी के मराठा और मुग़ल सेना मे घुड़सवार सैनिक को कहते थे। इस शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द ‘बारगीर’ से हुई मानी जाती है, जिसका मतलब होता है ‘बोझा उठाने वाला’। यह शब्द मराठा सेना मे उन सैनिकों के लिए प्रयुक्त होता था जो अपने मालिक के दिये घोड़ों पर चलते थे। उस समय कोई भी ठीक-ठाक शरीर वाला व्यक्ति मराठा सेना मे एक ‘बारगी’ के तौर पर भर्ती हो सकता था, यदि उसके पास अपना घोड़ा और लड़ने का समान खरदीने की क्षमता नहीं होती। और यदि उसके पास अपना घोड़ा और साज़ोसामान होता तो वह ‘सिल्हेदार’ नियुक्त हो सकता था।

दोनों ही घुड़सवार फौज के शुरुआती पद थे और दोनों ही ‘सरनोबत’ (फारसी सर-ए-नौबत) यानि कि सेनापति के आधीन आते थे। इन दोनों को सरकार की ओर से वेतन नहीं मिलता था और सेना की इस टुकड़ी को तभी बुलाया जाता था, जब इनकी आवश्यकता होती थी। जैसे कि नए इलाको पर हमले के समय। इन सैनिकों को युद्ध के समय लड़ाई भत्ता मिलता था। परन्तु एक बारगी की अपेक्षा एक सिल्हेदार की ऊंचे ओहेदे पर तरक्की होने की संभावना अधिक होती थी। और इसी वजह से यह बारगी, सेना के वर्गीकरण मे सबसे नीचे और चढ़ाई के समय आम जनता के सबसे करीब होते थे। यह भी कहा गया है की हमलों के समय ये अपने फायदे के लिए लूट को इकट्ठा करने की भी सोचते थे और रिआया पर और अधिक अत्याचार करते थे।

लेकिन मराठे बंगाल पर हमला क्यों करते थे?

सन 1741 से 1751 ईस्वी के मध्य मराठों ने बंगाल सूबे पर कई हमले किए। अठारहवी सदी का वो दौर बहुत ही अनिश्चिताओं का समय था। सन 1707 मे बादशाह औरंगेजेब की मृत्यु के पश्चात मुग़ल सत्ता अपने पतन की ओर अग्रसर हो रही थी और चारों ओर अवव्यवस्था फैली हुई थी। पूरे उपमहाद्वीप मे विभिन देशी और विदेशी समूहों के बहुत से राजनैतिक और सामरिक केंद्र बन रहे थे। जिसमे मुग़लों के कई धड़े, मराठा, राजपूत, रोहिला, बहुत से नवाब, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ समहू शामिल है। जिसको जो स्थान मिलता वह वहीं का शासक बन बैठता। बाद के बहुत से शक्तिशाली राजनैतिक घरानों की नींव इसी समय पड़ी थी। जैसे उत्तर मे सादत अली खान का अवध, दक्कन मे आसफ जहां का हैदराबाद और पूर्व मे मुर्शिद कुली खान का बंगाल।

इसी श्रंखला में जो उस समय (1741-1751) सबसे शक्तिशाली समूह था वह मराठों का था जोकि विभिन्न समूहों में संगठित हो कर उपमहाद्वीप के व्यापक क्षेत्र मे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। परन्तु मराठा शक्ति स्वंय दो मुख्य शक्ति केंद्रों मे विभक्त थी। एक पुणे मे पेशवा का धड़ा था और दूसरा नागपुर मे राघोजी भोसले का। तिस पर शिवाजी के वंशज, सतारा के छत्रपति साहू इन दोनों मे संधि कराने मे लगे हुए थे। और ये दोनों ही क्षत्रप अपनी आय के स्रोत भूमिकर, चौथ और सरदेशमुखी को बढ़ाने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रो मे अपने कई अभियान चला रहे थे। और तो और वे एक दूसरे के क्षेत्रो की कोई सीमा मानने को भी तैयार नहीं थे। तो उनमे संघर्ष तो तय ही था।

इसी बीच बंगाल मे, नवाब सूबेदार सरफराज़ खान का तख़्ता पलट कर उसको मार दिया उसी के एक मातहत अलीवर्दी खां ने जोकि उस समय बिहार का नायब नाज़िम (डिप्टी गवर्नर) था। इस सत्ता पलट और अलीवर्दी खां के विरुद्ध ओड़ीसा के नायब नाज़िम, रुस्तम जंग (जो कि सरफराज़ खान का रिश्तेदार भी था) ने बगावत कर दिया। इस विद्रोह के असफल होने के उपरांत रुस्तम जंग ने अलीवर्दी खां को सत्ता से हटाने के लिए ने मराठा सरदार राघोजी भोंसेले की मदद मांगी।

इधर राघोजी की भी मराठों की आंतरिक राजनीति मे अपनी कुछ अधिक ही महत्वाकाक्षाएँ थीं। अभी कुछ समय पहले ही उन्होने आदिवासी गोंडवाना राज्य मे दो भाइयों के सत्ता-हस्तांतरण के झगड़े का निपटारा कराते-कराते नागपुर पर अपना अधिकार कर लिया था। रुस्तम जंग के इस सहायता के आग्रह में राघोजी को वही कदम बंगाल मे भी दोहराने का अवसर दिखाई दिया। तो उधर पुणे के पेशवा नाना साहेब भी इस अवयवस्था के दौर मे बंगाल जैसे धनी क्षेत्र पर अपना अधिकार चाहते थे।

इस मराठा आक्रमण से बंगाल का कितना नुकसान हुआ

अगस्त 1741 मे राघोजी ने रुस्तम जंग के दामाद मिर्ज़ा बकर अली के साथ बंगाल पर पहला आक्रमण आज के ओड़ीसा के क्षेत्रों को जीतने के लिए किया। अलीवर्दी खां इस हमले को तो किसी तरह झेल गया और अपने स्थिति को बरकरार रख पाया। परन्तु यह मराठों का आखिरी हमला नहीं था। आने वाले एक दशक मे मराठे कई और हमले करने वाले थे। और इस तरह से 1743 मे बंगाल को मराठों के दोनों समूहों (राघोजी और नाना साहेब) की सेनाओं के आक्रमण झेलने पड़े। उधर अलीवर्दी खां को मराठों की अन्तः प्रतिद्वंद्विता मे कुछ आस दिखी और उसने पेशवा गुट को अपने पक्ष मे रखना उचित समझा। उसने नाना साहेब को इस समर्थन के बदले भविष्य मे कुछ अच्छी-ख़ासी रकम देने का वादा किया। इस संधि ने इस बार राघोजी को खदेड़ दिया।

लेकिन सन 1743 का बहु-गुटीय संघर्ष बंगाल के लिया बहुत ही क्रूर निकला। नाना साहेब की सेना बंगाल के भीतर बढ़ती गयीं, राह मे हर तरह की क्रूरता उन्हीं लोगों पर करते हुये, जिनको प्रगटरूप से वह बचाने के लिए आए थे। और दूसरी ओर राघोजी की सेना भी यही करते हुये आगे बढ़ रही थीं। बस अंतर इतना था कि वह खुले तौर पर आक्रमणकारी बन कर आए थे। सन 1744-45 मे राघोजी मुर्शिदाबाद, बंगाल प्रांत की राजधानी तक जा पहुँचे और फिर 1748 मे बिहार तक पहुँच गये। तो वहीं 1750 मे एक बार फिर मुर्शिदाबाद पर आक्रमण किया।

हर एक हमला पहले हमले से ज्यादा आक्रामक और अधिक नुकसानदेह साबित हो रहा था। इसकी तुलना ग्यारहवी और बारहवी सदी मे हुए मुहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के लगातार हमलों से की जा सकती है। अंततः 1751 मे मराठों के बहुत समय तक बंगाल के पश्चिमी हिस्सों मे जमे रहने के उपरांत उनका नवाब अलीवर्दी खां के साथ समझौता हुआ। नवाब ने वार्षिक शुल्क के तौर पर 12 लाख रुपया देने का वादा किया और सुवर्णरेखा नदी से पश्चिम हिस्सा (आज का पश्चिमी ओड़ीसा) राघोजी को सौंप दिया। तब जाकर कहीं नागपुर के भोंसलों ने बंगाल मे दुबारा कभी चढ़ाई नहीं करने का वादा दिया।

इन दस सालों के मराठा आक्रमण ने बंगाल और उसकी आर्थिक वयवस्था को चरमरा के रख दिया। हालांकि मानवीय जान-माल के नुकसान के बारे मे अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत किए गये हैं। पी जे मार्शल ने लिखा है कि उस समय के डचवासी के अनुसार करीब चार लाख वयक्ति मारे गये थे। इनमे अधिकतर बुनकर, रेशम का काम करने वाले व रेशम के कीड़े का पालन करने वाले शामिल थे। उनका कहना है की बंगाल मे लोग बहुत ही अधिक डरने लगे थे। साधारण जनता, झूठे और काल्पनिक मराठा आक्रमण की चेतावनी पर भी भाग खड़ी होती थी। और कई गरीब जिलों जैसे कि बीरभूम की हालत तो बहुत ही दयनीय हो गयी थी। वहाँ खाने के सामग्री की कमी हो गयी और वस्तुओं के दाम कई गुना बढ़ गये थे।

यह भी पढ़ें – मैं और महाराज : स्मृतियों से एक कथांश

वहीं अठारहवी सदी के गंगाराम द्वारा लिखित ‘महाराष्ट्र पुराण’ उस समय के बंगाल का बहुत ही भंयकर दृश्य प्रस्तुत करता है। हमले मे मराठे पैसे के लिए बार-बार जनता पर चिल्लाते थे, और पैसे न मिलने पर लोगों के नथुने पानी से भर देते थे। लोगों को उन्हीं के तालाबों मे डुबो देते थे। बारगी इस पर भी नहीं रुके और उन्होने मुर्शिदाबाद पर कब्जा कर जगत सेठ और कई मारवाड़ी घरों मे डाका डाला।

कैसे बारगी शब्द बंगाली भाषा और साहित्य मे आया?

इन हमलों के कई वर्षों बाद भी इनकी स्मृति बंगाली जनमानस मे उनके भाषा, साहित्य और परम्परा के माध्यम से स्पष्ट रूप से अंकित होती चली गयी। यह आक्रमण किया तो मराठों ने था पर इसे जमीनी स्तर पर बारगी लोगों ने अंजाम दिया था। तभी जनमानस की स्मृतियों मे यह बाहरी आक्रांता बारगी बन कर रह गये। वह सैनिक जो अपने मालिक के घोड़ो और उनके साजो समान के साथ बंगाल के जनमानस पर अत्याचार करने के लिए आए थे। समय के साथ-साथ ‘बारगी’ शब्द के साथ संलग्न नकारात्मकता मुखर होती चली गयी और बांग्ला साहित्य और संस्कृति का अभिन्न अंग बन गयी। समकालीन समय मे बांग्ला भाषा मे यह शब्द बाहरी लुटेरों के एक बड़े दल को बताता है जो कि बंगाली जनता को नुकसान पहुँचाने के लिए आते हैं। और तो और इन मराठों का डर बाल-काव्य मे भी झलकता है, जैसे

छेले घुमलों, पाड़ा जुड़लों, बोरगी एलो देशे।

बुलबुलीते धान खेइ छेलो, खजना देबों केशे?

आर कोता दिन शोबूर कोरो, रोशूँन बूनेछी।

एक सामान्य रूपांतर होगा,

(जब बच्चे सोते हैं, और शांति पसरी होती है, बारगी हमारे देश मे आते हैं।

बुलबुल ने समस्त धान तो खा लिया है, मैं कर (चौथ) को कैसे अदा करूंगा?

कुछ दिन और इंतजार करें, मैंने लहसुन बोया है। )

और यह बांग्ला पारंपरिक गीतों मे भी स्पष्ट झलकता है, जैसे कि

आए रे आए, लोगों बोये जाये

मेघ गुड़गुड़ कोरे चंदर शिमा नाए

पारुल बोन डाके चम्पा छूटे आए

बारगीर शोभना के कोमोर बेंढे आए

इसका कुछ ऐसा रूपांतर होगा,

(सब लोग आ गये हैं, अब कोई समय नहीं बर्बाद करना है,

काले काले बादल चंद्रमा के कोने मे गरजने लगे

पदरी जंगल हमे बुलाता है, तो चलो जल्दी हम सब साथ चलें

बारगी लोग आने वाले हैं,चलो हम सभी अब भाग चलें )

यह भी पढ़ें – बंगाल का बदलता राजनैतिक समीकरण

बंगाल की उर्वर भूमि ने बहुत से बाहरी लोगों को आकर्षित किया है और उन्होने अपने राज्य काल मे बहुत सा धन भी बनाया- जैसे की मुस्लिम और अंग्रेज़। फिर भी एक दशक का मराठा आक्रमिक अत्याचार कुछ खास विध्वंसकारी रूप मे देखा जाता है। क्यों? यह एक जटिल विषय है। मुस्लिम आक्रमण ने बंगाल मे इस्लामी राज्य स्थापित किया परन्तु उसने बंगाल का एकीकरण भी किया है। लेकिन मराठा हमले बंगाल, बिहार और ओड़ीसा प्रांत मे नादिर शाह आक्रमण के तरह से देखे जाते हैं। जिन्होंने हर एक चीज़ जो भी उनके रास्ते मे आई तहस-नहस कर दिये। उन्होने आग-जनी की, लूट-मार की, लोगो का कत्ल-ए-आम किया, बलात्कार किया, घायल किया। सिर्फ अपना राज्य कोष बंगाल के धन से भरने के लिए। इसके विपरीत अन्य बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप जैसे की अँग्रेजी आक्रमण एक व्यवस्थित तरीके से होते थे। उनका कोई नियम कानून होता था। परन्तु मराठों के छापामार हमलें बस निष्ठुर और अवयवस्थित तरीके से बंगाल की जनता को लूटने के लिए होते थे।

कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं यदि 1761 मे पानीपत के अन्तिम युद्ध मे मराठे हारे नहीं होते तो उपमहाद्वीप के कई और क्षेत्रों मे भी बंगाल जैसे नज़ारा देखेने को मिलता। यह सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं, जिन्होने उन हमलों को झेला हो। इसीलिए बारगी बंगाली जनमानस मे एक अमिट छाप बना चुके हैं। उसी जनमानस के स्मृति-पटल पर अंकित छाप का सहारा लेकर तृणमूल काँग्रेस की मुखिया ने भारतीय जनता पार्टी को एक बाहरी बारगी करार दिया है। यह एक मुख्य चुनावी मुद्दा सिर्फ एक पार्टी के लिए न हो कर बंगाल मे गैर बांग्ला भाषियों के लिए भी एक संदेश के स्वरूप हैं कि वह दूसरी पार्टी का रुख न करें।