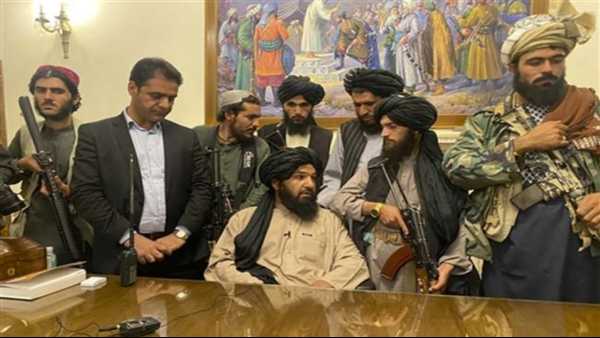

अफ़ग़ानिस्तान : पुरातनपंथी जुझारूपन कहीं भी स्थिरता नहीं ला सकता

अफ़ग़ानिस्तान में हामिद करजाई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला जैसे नेताओं से पहले वार्ता और उसके बाद उन्हें नज़रबंद करने का वाक़या यह सवाल उठाता है कि उस देश में किसी सर्वसमावेशी सरकार का गठन कैसे संभव होगा जहाँ किसी भी सभा में किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति इस बात से तय होती है कि उसके साथ बंदूक़ की कितनी बड़ी ताक़त है; जहाँ विचार नहीं, बंदूक़ की ताक़त का उन्माद ही सत्य हो? सम्मति का अर्थ होता है संघर्ष का अंत। यह एक बुनियादी प्रश्न है कि शुद्ध रूप में जुझारु शक्तियों के बीच सहमति कैसे क़ायम हो? नितांत निजी स्वार्थ की भी एक समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में स्थिरता के लिहाज़ से सीमित और क्षणिक भूमिका ही हो सकती है।

अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी के साथ इसके बिखराव की बातें यूँ ही नहीं की थी। इस बारे में चर्चिल का कथन सब जानते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत में “सत्ता बदमाशों, कुटिल और लुटेरों के हाथ में चली जाएगी ; सभी भारतीय नेता बौने और कमजोर होंगे।” पर भारत के बारे में अंग्रेजों की भविष्यवाणी शत-प्रतिशत ग़लत साबित हुई क्योंकि वे यह नहीं देख पाए थे कि आज़ादी की लड़ाई और उस दौरान सभी स्तरों पर शुरू हो चुके एक स्वतंत्र और आधुनिक जनतांत्रिक राष्ट्र के विमर्श के बीच से भारत बदल चुका था और बदल रहा था।

आज़ादी की लड़ाई के काल में यदि काँग्रेस के व्यापक मंच के बजाय अंग्रेजों की पूरी तरह से चली होती, मुस्लिम लीग के समानांतर हिंदू सांप्रदायिक ताक़तों, रियासती राजाओं और दूसरी विभाजनकारी ताक़तों का बोलबाला होता, तो चर्चिल ने इसके पुर्ज़े-पुर्ज़े बिखर जाने की जो भविष्यवाणी की थी, उसे सच साबित होने से कोई नहीं रोक सकता था। ऐसा सिर्फ़ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि काँग्रेस के आन्दोलन के साथ भारत की जनता की तमाम आधुनिक आशाएँ और आकांक्षाएँ, जनता के सभी हिस्सों के हित जुड़ चुके थे।

काँग्रेस किसी भी रूप में भारत में किसी प्रकार के पिछड़ेपन, धार्मिक कट्टरता और संकीर्ण सोच का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। इसी का एक परिणाम यह भी था कि यहाँ तक कि जिन्ना ने भी तब पाकिस्तान की परिकल्पना एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में ही पेश की थी। आज जरूर मोदी कंपनी को देखते हैं तो चर्चिल की बात याद आती है कि “भारत के नेता मीठी बातें करेंगे पर मन से गंदे होंगे।…एक दिन भारत में हवा और पानी पर भी कर लगेगा।

बहरहाल, अफ़ग़ानिस्तान में दशकों तक तालिबान जो जंगलों, पहाड़ों, कंदराओं में सिर्फ एक जुझारूपन की तपस्या में लगे हुए थे, उनके लिए यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि एक सुबह अचानक जब वे इस तपस्या की तंद्रा से निकलें तो उनके लिए जुझारूपन के परे किसी अन्य विधेयात्मक लक्ष्य को देख पाना ही संभव न हो। जो सत्य सामान्यतः शिव की तरह शांति, प्रगति और स्थिरता की ओर प्रेरित करता है, मनुष्य के जीवन में फ्रायड के आनंद सिद्धांत का सत्य, उसे दशकों के शुद्ध जुझारूपन से वहाँ कुछ इस कदर विस्थापित कर दिया गया है कि दूर-दूर तक उनके लिए सत्य के किंचित् स्थिरता प्रदान करने वाले स्वरूप का कोई अनुमान ही नहीं बचा रह गया हैं, उससे जुड़ने का सूत्र ही कहीं टूट गया है। जैसे आइसिस है, जिसके बारे में यह बिल्कुल सही आशंका की जाती हैं कि यदि उसके हाथ में परमाणविक हथियार लग गए तो इस धरती का अंत सुनिश्चित है। जुझारूपन को ही जीने के सत्य के रूप में अपनाने की एक परिणति है यह।

आज दुनिया तालिबान से माँग कर रही है कि वे एक सभ्य राष्ट्र के राज्य की तरह का व्यवहार करे, औरतों और नागरिकों के अधिकारों का ख़्याल रखे। यह वैसे ही है जैसे उनसे कहा जाए कि वे अपने उस स्वात्म को ही भूल जाए, जिसकी रक्षा के लिए ही वे जंगलों, पहाड़ों में घूम रहे थे, दशकों से कंदराओं में जी रहे हैं। तालिबान की अब पूरी मुहिम में जनतांत्रिक मूल्यों से जुड़े किसी भी विमर्श का कोई संकेत नहीं मिलता है। और यही अफ़ग़ानिस्तान की वर्तमान परिस्थिति में अस्थिरता का एक सबसे मूलभूत कारण है।

इसके साथ ही यह भी सच है कि तालिबान की नियति अफ़ग़ानिस्तान की नियति नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में अफ़ग़ानिस्तान एक शानदार ऐतिहासिक दौर से गुजर चुका है। उसे फिर से लौटाने और सहेजने की लालसा निश्चित तौर पर वहाँ प्रबल रूप में मौजूद है, भले अभी वह सामने न दिखाई दे रही हो। और यही बात आज वहाँ एक नई और स्थायी सरकार के, बल्कि ज़्यादा सही कहें तो तालिबान के नेतृत्व में एक नए राष्ट्र के रूप में अफ़ग़ानिस्तान के उभार के रास्ते की एक अतिरिक्त बाधा भी है।

खुद तालिबान ही राष्ट्र के लिए एक समस्या है और उसका प्रतिरोध किसी भी प्रकार की सामयिक स्थिरता के लिए भी बाधा है। जब तक कोई द्वंद्व किसी आत्म-बाधा के रूप में रहता है, तब तक उसे रोग नहीं भी कहा जा सकता है, पर जब यह आत्मबाधा क्रियात्मक रूप लेने लगती है, तब जुझारूपन, मरजीवीपन के अलावा कुछ शेष नहीं रह सकता है। ऐसे में सहमति या सम्मति सिर्फ़ सामूहिक आत्म-हनन का रूप ले सकती है। आज के काल में कथित जिहादीपन का इसके स्वयं में अलावा कोई अर्थ नहीं हो सकता है कि वह किसी को भी आत्म-घाती उन्माद के आवर्त्तन में ढकेल दे।

उन्हीं कारणों से अमेरिकी हस्तक्षेप के विरुद्ध तालिबान की जीत में हम वैसे ही किसी नए स्वाधीन राष्ट्र के उदय को नहीं देख पा रहे हैं, जैसे सीरिया में आइसिस की जीत ने सिवाय विध्वंस के वहाँ के लोगों को कुछ नहीं दिया है। जैसे आइसिस या अल-क़ायदा का सर्व-इस्लामवाद, उनका शरीयत आदि का पुरातनपंथी धार्मिक पोंगापंथ से जुड़ा राष्ट्र का विचार आधुनिक समय के साथ अपनी विसंगतियों के कारण ही किसी सकारात्मक दिशा में सहयोगी नहीं बन सकता है। वे सिर्फ़ संहार के कारण बन सकते हैं। तालिबान या कोई भी शक्ति यदि राष्ट्र के निर्माण के अपने सामूहिक प्रकल्प में आबादी के एक अच्छे-ख़ासे हिस्से को दोयम दर्जे का नागरिक बना कर चलने के लक्ष्य को अपना कर चलती है तो वह कभी भी शांति, स्थिरता और समृद्धि का सबब नहीं बन सकती है।

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के रास्ते में आ रही विचारधारा और युद्धखोर सरदारों के स्वार्थों के समायोजन की अभी की बाधाओं की रोशनी में वहाँ का भविष्य निराशाजनक ही दिखाई देता है। औरतों और जनता के एक बड़े हिस्से के अधिकारों के हनन पर आधारित अफ़ग़ानिस्तान की संप्रभुता के सम्मान का तर्क हमें ज़रा प्रभावित नहीं कर रहा है।