गंगा-जमुनी तहज़ीब का सरस्वती-विलोप

असल समस्या यह नहीं है कि आज़ादी मिलने के पचहत्तर साल पूरे हुए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी अभी तक अमृत-महोत्सव मनाने लायक नहीं हुई है। अपितु यह है कि वह अभी तक ज्ञानात्मक व्यवहार की भाषा के रूप में स्थापित नहीं हो सकी है।

हिंदी का अब तक का विकास, गंगा-जमुनी तहज़ीब की धारा के उतार चढ़ाव का आख्यान है। लेकिन उसके संगम स्थल को त्रिवेणी बनाने वाली सरस्वती का कब और कैसे विलोप हो गया, इस बात का पूरे अफसाने में ज़िक्र तक नहीं है।

यह सही है कि हिंदी जब तक गंगा-जमुनी तहज़ीब की सांझी धारा की तरह प्रवाहित होती रही, भारत अपनी आत्मा की तलाश में, इस घाट पर आकर नहाता रहा। पर फिर पहले औपनिवेशिक काल में हिंदुस्तानी का हिंदी और उर्दू में विभाजन हुआ, और अब आज़ादी मिलने के बाद से यह भाषा, बहुसंख्यकवादी मानसिकता से ग्रस्त होती जाती है। इस तरह वह अपने विकास के रास्ते में खुद ही अवरोधक बन गयी है। उसने अपने सम्मुख दरपेश असल समस्याओं से किनारा कर लिया है। उसकी सोच आत्म-वर्चस्व की संकीर्ण राजनीति का शिकार हो गयी है। उसकी दिलचस्पी अपने लिये सरस्वती की ज्ञानधारा को फिर से खोज लाने में दिखाई नहीं देती। उसके यहां आत्मालोचन का अभाव खलता है।

अपने को सुधारने के बजाय, दूसरी भाषाओं, यानी उर्दू और अंग्रेज़ी को दोषी मानने के लिये, मौजूदा दौर की हिंदी ने इतने तर्क बटोर लिये हैं कि सारा मामला एक कानूनी जिरह में बदलता जाता है। जिरह भी ऐसी है, जिसमें तथ्य तो हैं, पर इतिहास बोध का अभाव है। इसलिये कोई यह बताने की फिक्र तक नहीं करता कि हिंदी दरअसल है क्या? उसका आगाज़ कब हुआ? और वह कितनी तरह की है?

इतिहास के नुक्तेनिगाह से बात करने वालों में से एक हैं, आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी। वे हिंदी को एक ‘मुसलमानी भाषा’ तक कह देते हैं। इस मत से सहमत होना कठिन है। यह भी संभव है कि इससे आप में से बहुतों की ‘हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान’ को एक कहने की प्रवृत्ति को ठेस पहुंचे। लेकिन समस्या की तह में जाने के लिये ज़रूरी है कि हम सच को, सच कहने-सुनने से गुरेज़ न करें।

हज़ारी प्रसाद द्विवेदी की निगाह में हिंदी वह भाषा है, जो संस्कृत की जगह ले रही है। संस्कृत को वे ‘भारत के मस्तिष्क की भाषा’ कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदी की जगह भारत में तभी संभव है, जब उसका विकास, संस्कृत की तरह, ज्ञान की भाषा’ के रूप में हो।

दूसरी बात जिसकी ओर द्विवेदी जी इशारा करते हैं, वह यह है कि भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति, एक अर्से से, ‘बहु-भाषिक रूप’ वाली रही है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मुद्दा, आधुनिक राष्ट्रवादी विचारधारा की उपज है। यह सवाल यूरोप में जड़ पकड़ कर नुमायां होता है और फिर शेष दुनियां के लिये एकता और अखंडता की आधार-भूमि की तरह ग्राह्य हो जाता है।

बहुत सी भाषाओं के सम्मिश्रण से जो भाषा-रूप अधिक व्यापक जन-समाज के लिये ग्राह्य होते हैं, वे हमारे यहां अपने आप धीरे धीरे केंद्रीय भाषा का रूप ले लेते हैं और वे ही ‘व्यवहार’ की भाषा से धीरे-धीरे ‘ज्ञान की भाषा’ की तरह विकसित होने लगते हैं। जैसे बौद्ध काल में प्रचलित पाली का व्यवहार मूलक संपर्क भाषा से, ज्ञान की भाषा की तरह अंतर्विकास हो जाता है।

पाली ने संस्कृत में रूढ़ हो गये ज्ञान के ब्राह्मणवादी रूपों को चुनौती देते हुए, भारत में युगांतर को प्रस्तुत किया था। अब ये काम हिंदी को करना है। जिसे हम हिंदी, यानी खड़ी बोली कहते हैं, उसका उद्भव और विकास, ज्ञान के रूढ़ रूपों को चुनौती देने वाली भाषा की तरह हुआ है। वह सधुक्कड़ी हिंदी के फारसी के साथ हेल-मेल से प्रकट हुई है।

औपनिवेशिक दौर में इस हेल-मेल पर निशाना साधते हुए हिंदी को भले ही, हिंदी और उर्दू में विभाजित करने के प्रयास हुए और भारत-पाकिस्तान के विभाजन से इस पर इतिहास की स्वीकृति की मुहर भी लगा दी गयी, पर हकीकत यही है कि असल व्यवहार में इस हिंदी को विभाजित करना मुमकिन ही नहीं। आप कितना ही संस्कृत और फारसी बहुल शब्दावली का इस्तेमाल करके हिंदी और उर्दू को जुदा जुदा करते रहें, पर ज़मीनी तौर पर और व्याकरणिक रूप में, आप इन्हें अलहदा नहीं कर सकते।

तो ये वस्तु स्थिति है। व्यवहार की भाषा के रूप में, हिंदी का गंगा-जमुनी रूप अविच्छिन्न है। और ये भी तय है कि अंततः इसे ही भारत में, उसकी ज्ञान की भाषा की तरह विकसित होना है। पर उसके रास्ते में बहुत सी चुनौतियां हैं। अनेक अवरोध हैं। पहले तो उन अवरोधों की ठीक ठीक पहचान का ही मामला है। फिर सवाल ये उठेगा कि उन्हें हटाया कैसे जायेगा।

यहां पहली बात तो हमें यही समझनी होगी कि हिंदी की मूल प्रकृति और व्यक्तित्व को खोजते हुए, हमें उसे ‘हिंदवी’ अथवा ‘मुसलमानी’ भाषा कहने और मानने की सोच से बचना होगा। हिंदी को ‘हिंदी’ नाम देने वाले लोग मुसलमान थे, पर ऐसा करके वे केवल यह बता रहे थे कि सिंधु नदी के इस ओर बोली जा रही भाषा क्या है? वह भारत के लोगों की अधिकांशतः व्यवहार में आने वाली भाषा थी, जो इधर आकर बस गये मुसलमानों की फारसी के असर में सधुक्कड़ी या मिली जुली हिंदी को थोड़ा और बदल रही थी। मुसलमानों की आमद से हिंदी की आपसी हेल मेल को तरजीह देने वाली समन्वयात्मक प्रवृत्ति और अधिक मज़बूत हो गयी। यह सांझ इतनी गहराई पकड़ गयी कि हिंदी को अब न हिंदुओं की भाषा कह सकते थे, न मुसलमानी ज़ुबान। हिंदू मुसलमान का भेद, सांस्कृतिक धरातल पर जितना कम हो रहा था, हिंदी को अपना बुनियादी गंगा-जमुनी व्यक्तित्व मिलता जा रहा था।

मध्यकाल में निर्गुण संतों और सूफियों की हिंदी को आप हिंदू और मुसलमान की भाषा में विभाजित नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो हिंदी या खड़ी बोली के अमीर खुसरो और कबीर वाले पूर्व रूप को खास बनाती है, वह यह है कि वह व्यवहार में आ रही भाषा का ज्ञान की भाषा की तरह इस्तेमाल है। वहां एक ओर हमारी अपनी दर्शन-परंपराओं के रूप में योग, तंत्र, सांख्य, शैव और बौद्ध आदि के नव-विकास के हालात बने, तो दूसरी ओर इस्लाम की रूमी आदि की मार्फत विकसित मसनबी को भारतीय आख्यानों की मदद से नयी शक्ल दी गयी। नतीजतन हिंदी का यह रूप भारतीय जनमानस की सर्व-समावेशी आत्मा की अभिव्यक्ति के लिये ज़मीन पकड़ने लगा। जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, भाषा के तल पर उसका मूल चरित्र सर्व-समावेशी है। इस समावेशन की ज़मीन वैदिक काल में तैयार हो गयी थी। विविधताओं के सह-अस्तित्व के बिना आप भारत जैसे विशाल और भिन्नताओं से युक्त देश में, समाज की एकता और अखंडता की परिकल्पना नहीं कर सकते। इसीलिये भारत में जो भाषा विविधताओं के समावेशन के लिहाज से सर्वाधिक खुलती है, भारत के सामूहिक हृदय की अभिव्यक्ति भी अंततः उसी के माध्यम से संभव हो सकती है।

हिंदी को इस संदर्भ में देखेंगे, तो इस नतीजे पर पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा कि अधिकाधिक यथासंभव समावेशन कर सकने वाली हिंदी ही, भारत में व्यवहार की भाषा से ज्ञान की भाषा तक पहुंचने का कठिन सफर तय कर सकती है।यह समावेशी हिंदी, संस्कृत की तरह, ज्ञान की भाषा ही नही, हमारे हृदय की भाषा भी है।

औपनिवेशिक दौर में प्राच्यवादी विचार को भारत की भाषा और संस्कृति की व्याख्या के लिये आधार बनाया गया। ऐसा करने वाले हीगेल, मैक्समूलर, और बाद में ग्रियर्सन जैसे बहुत से अंग्रेज़ विद्वानों ने, अपने गहन शोध के आधार पर, इस तरह के दावे किये। उन्होंने कहा कि भारत संस्कृत-काल में ‘मस्तिष्क-प्रधान राष्ट्र’ था। परंतु उसके बाद वह अपनी ऊंचाई से नीचे गिर गया। फिर वह ‘हृदय-प्रधान राष्ट्र’ में बदल गया। उन्होंने भारत की तत्कालीन अधोगति के लिये इसे ज़िम्मेवार माना।

अब आप इस विवेचन के आलोक में हज़ारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा संबंधी मान्यताओं की पुनर्व्याख्या की ओर आ सकते हैं। यह बात हैरान करती है कि हिंदी के उस दौर के हमारे महान आचार्यों ने औपनिवेशिक विचारों के निहितार्थ को समझने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। उल्टे वे अपनी भाषा संस्कृति की व्याख्या उसी रूप में करते रहे, जैसा करना अंग्रेज़ विद्वानों को अभीष्ट था।

यहां आप हज़ारी प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सर्वाधिक प्रतिष्ठित आचार्य आलोचक रामचंद्र शुक्ल को भी याद कर सकते हैं। उन्होंने तो एक कदम और आगे बढ़ कर कविता की परिभाषा ही यह कर डाली कि वह ‘हृदय का विस्तार’ करती है। अगर ऐसा ही है, तो क्या हिंदी कविता में भारत के मस्तिष्क को समृद्ध करने के लिये कोई गहन संवेदनशीलता नहीं बची है? इस तरह की व्याख्या की तुलना में अंग्रेज़ विद्वान अपनी कविता की परिभाषा करने के लिये यह कह रहे थे कि ‘कविता विचार के लिये सर्वाधिक माकूल भाव और भाव के लिये सर्वाधिक संवेद्य विचार तक पहुंचने से जन्म लेती है’। यहां ये सब बातें विस्तार-पूर्वक कहने की ज़रूरत इसलिये है, ताकि हम समझ सकें कि हम जिस हिंदी में अपनी महानतम अभिव्यक्तियों की संभावनाओं को खोजना चाहते हैं, उसे दरिद्र और हीन बनाये रखने के लिये कितने ऐसे विचारों की मदद ली जाती रही है, जो उसकी स्थिति की समुचित व्याख्या कम करते हैं, उसे प्राच्यवादी विचारों से उलझाते अधिक हैं।

इस संदर्भ में अब हम हिंदी की उस स्थिति पर विचार कर सकते हैं, जिससे उसके संस्कृत, फारसी और प्रांतीय भाषाओं से संबंधों की व्याख्या संभव हो सकती है। ऊपर स्पष्ट किया गया है कि इन संबंधों की मस्तिष्क और हृदय के विभाजन से जुड़े आरोपित विचार से व्याख्या समीचीन नहीं है। हिंदी को आप अपने ही स्रोतों से जुदा किये बिना, मस्तिष्क से हृदय में संक्रमित हो जाने की तरह नहीं देख सकते।

औपनिवेशिक दौर में अंग्रेज़ हिंदी के बारे इस तरह के दावे इसलिये कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भारत में अंग्रेज़ी आधारित शिक्षा-पद्धति को सरकारी संरक्षण प्रदान कर दिया था। अब हिंदी में शिक्षा के लिये संस्कृत और फारसी को पढ़ना-जानना अनिवार्य नहीं रह गया था। इससे यह हुआ कि भारत में ‘मस्तिष्क की भाषा’ के रूप में अंग्रेज़ी केंद्र में आ गयी। उसके माध्यम से पश्चिम में तीव्र गति से विकसित हो रहे वैज्ञानिक चिंतन और नवीनतम शोध कार्यों से भारत परिचित होने लग पड़ा था। परंतु इससे यह बात साबित नहीं होती कि हिंदी के पास अब ‘सोचने के लिये’ अपना कुछ बचा ही नहीं था।

अंग्रेज़ी खुद को हिंदी के एकमात्र नवीन मस्तिष्क की तरह प्रस्तुत कर रही थी। इससे अंग्रेज़ी जानने वाला एक शिक्षित वर्ग तैयार हो रहा था, जो नौकरशाही और कल कारखानों वाली नयी दुनियां के लिये अधिक उपयोगी था। विदेश जाकर वहां अपने लिये वैकल्पिक रोज़गार खोज सकता था। उसके इस आर्थिक, व्यावसायिक और सत्ता-तांत्रिक प्रभुत्व के कारण वह एक नयी तरह के बौद्धिक वर्चस्व से युक्त मालूम पड़ रहा था।

इसके मुकाबले में अपने ‘ज्ञान के स्रोतों’ से जबरन काट दी गयी हिंदी, खुद को असहाय एवं हीन अनुभव करने की स्थिति में आ गयी। तो, यह जो स्थिति थी, उसे हम परंपरा की विरासत से ‘प्रयोजनमूलक विच्छेद’ कह सकते हैं।

तथापि वह अपने ज्ञान के स्रोतों से ‘सांस्कृतिक विच्छेद’ नहीं है। इससे हिंदी का मस्तिष्क, प्रयोजनमूलक और सांस्कृतिक धरातल पर अंतर्विभाजित हो जाता है। कामकाजी धरातल पर हिंदी, अंग्रेज़ी को अपने ज्ञान का स्रोत बनाने लगती है और सांस्कृतिक तल पर संस्कृत या फारसी को।

ज्ञान के स्रोतों के, यह जो सांस्कृतिक तल पर विभाजित होने का मसला है, उसके कारण सांप्रदायिक हैं। औपनिवेशिक सत्ता ने हिंदी को, हिंदी और उर्दू में विभाजित करके, संस्कृत और फारसी के ज्ञान के स्रोतों की आपसदारी वाले अध्याय को बंद कर दिया।

भारत में गोरखनाथ, कबीर, जायसी, वारिस शाह और बुल्लेशाह जैसे बहुत से लोग थे, जो सांस्कृतिक तल पर संस्कृत और फारसी की आपसदारी के द्वारा, हमारे ज्ञान के स्रोतों का विस्तार कर रहे थे। उसकी जगह अब हिंदी बोलने वाले हिंदू और मुसलमान, संस्कृत और फारसी से संबंधित अपने अपने अलहदा ज्ञान के स्रोतों के वर्चस्व की लड़ाई लड़ने लग पड़े। इसने हमारे ज्ञान के स्रोतों के सांस्कृतिक तल पर प्रयोगशील होने की संभावनाओं का भी अंत हो जाता है। इससे ज्ञान के विकास के लकवा ग्रस्त हो जाने के हालात पैदा होते हैं।

संस्कृत और फारसी की आपसदारी से जन्म लेने वाली प्रयोगशीलता, सांस्कृतिक तल पर ज्ञान के मौलिक विकास का रास्ता खोल रही थी। मौलिक विकास के लिये, किसी न किसी तरह की प्रयोगशीलता ज़रूरी होती है।

ऊपर स्पष्ट किया गया है कि भारत में ज्ञानात्मक प्रयोगशीलता का आधार उसके समावेशी या समन्वयी होने से ताल्लुक रखता है। वेदों के संहिता होने की ज़मीन में इस समावेशन के बीज रोपे गये थे। ‘संगच्छध्वम्’ को अपना सरोकार बनाने की बात विविधता और बहुलता के मौजूद होने की स्थिति के बिना जन्म नहीं ले सकती। एक वैदिक ऋचा में ‘सभी दिशाओं से आने वाले ज्ञान के प्रति अपनी खिड़कियां खुली रखने’ के लिये कहा गया है। परंपरा के विकास के लिये यह ज़रूरी है। वह ज्ञान जिसै हमने अर्जित किया है, वह अन्यों के द्वारा अर्जित ज्ञान के संपर्क से प्रयोगशील होकर मौलिक दिशाओं में विकास करता है।

वेदों के बाद ब्राह्मण काल ‘शतपथ’ यानी सौ रास्ते खुले रखने को अपना शास्त्र बनाता है। उपनिषद वैदिक ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा कर विकास के नये रास्ते खोजते हैं। यह स्थिति बौद्ध, जैन, सांख्य न्याय, योग आदि दर्शनों के खुल कर सवाल उठाते रहने के हालात के कारण विकासमान दिखाई देती है। यही वजह है कि मध्यकाल में इस्लाम के आने के बाद भी हम सांस्कृतिक तल पर संवाद के लिये खुले रहते हैं।

तो, कायदे से होना तो यह चाहिये था कि अंग्रेज़ी के वर्चस्व-काल में भी हम, पश्चिम के ज्ञान के स्रोतों के साथ, अपना संवाद जारी रखते, प्रयोगशील होने का परिचय देते और पूरववत ज्ञान के विकास के रास्ते पर आरूढ़ दिखाई देते। यह जो संभावना है, इसे मैं हिंदी के ज्ञान और व्यवहार की भाषा की तरह विकसित होने की आदर्श स्थिति की तरह देखता हूं। पर आप देख सकते हैं कि हालात इसके उलट हैं। हिंदी को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि वह अंग्रेज़ी के साथ ज्ञानात्मक संवाद करने की हालत में नहीं रह गयी है। वजह यह है कि सांस्कृतिक तल पर उसके प्रयोगशोल होने की संभावना को सांप्रदायिक विभाजन ने नष्ट कर दिया है। अब वह आत्म-विकास करने की बजाये, आत्म-रक्षा में उलझी रह कर अपना समय गंवा रही है।

उसके पास ज्ञान-मूलक विकास की संभावना पर आगे बढ़ने की बजाय, जो रास्ता खुला रह गया है, वह संख्याबल के अहंकार में फूले न समाने का है। वह विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा तो हो सकती है, पर ज्ञान के तल पर समृद्ध भाषाओं की सूची में उसका स्थान कितना संदेहास्पद है, इस पर अब कोई बात नही होती।

इससे जुड़ी दूसरी समस्या हिंदी के ‘व्यवहार की भाषा’ होने की है। व्यवहार के दो पक्ष हैं। एक का संबंध उसके ‘संपर्क-भाषा’ होने से है और दूसरे का ‘रोज़गार संबंधी दक्षता’ का है। संपर्क-भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति भारत की अन्य तमाम भाषाओं के मुकाबले में बहुत बेहतर है। परंतु दक्षता से ताल्लुक रखने वालों (स्किल्ड लेबर) के लिये, अंग्रेज़ी की मार्फत पाया जाने वाला ज्ञान पर्याप्त होता है। हालांकि उसे ‘ज्ञान’ कहना बहुत तर्कसंगत नहीं है। वह ज्ञान की सबसे निचली पायदान वाला ‘सूचनात्मक ज्ञान’ अधिक होता है। ज्ञान के उच्चतर रूप वे हैं, जो जीवन के सभी पक्षों का विकास करने में समर्थ होते हैं। उनका संबंध नैतिक और मानवीय मूल्यों से होता है।

परंतु हमारे यहां हालात ऐसे हो गये हैं कि नैतिक और मानवीय मूल्यों के संदर्भ में हम उस हिंदी की ओर देखते हैं, जो सांस्कृतिक तल पर विभाजित है। वहां वह हमें अब प्रयोगशील, मौलिक और उदार बनाने का काम नहीं करती। वह हमें ऐसे संस्कारों की मर्यादा में बांधती है, जो सांप्रदायिक विभाजन के कारण, आत्म-रक्षात्म, उग्र और अन्यों के प्रति घृणा व हिंसा के भावों वाले होते हैं। इसका परिणाम यह निकलता है कि सूचनात्मक दक्षता वाला वर्ग अगर आत्मा से रहित मालूम पड़ता है, तो संस्कारशील भाषा व्यवहार उसे कट्टर और आत्म-ग्रस्त बनाने लगते हैं।

कुछ लोग इस संदर्भ में प्रांतीय भाषाओं की वकालत करने लगते हैं और कुछ लोग अंग्रेज़ी से चिपक जाते हैं। वे हिंदी में एक अलग तरह की साम्राज्यवादी मानसिकता के लक्षण खोजने लगते हैं।

इसकी प्रतिक्रिया में हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन देखने वाला समाज, अंग्रेज़ी के विरोध में खड़ा दिखाई देने लगता है। वह अंग्रेज़ी के आधार पर प्रभुत्व पाने वालों में औपनिवेशिक मानसिकता के लक्षण देखता है। अंग्रेजीदां लोगों को राष्ट्र-विरोधी तक कहने लगता है। इस तरह हिंदी और अंग्रेज़ी, आमने-सामने आ जाती हैं। दोनों ओर के लोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिये, प्रांतीय भाषाओं के साथ पूरक संबंध बनाने लगते हैं।

हिंदी को हिंदी पट्टी की अवधी, व्रज, भोजपुरी, मैथिली और राजस्थानी, पूरक और मित्र भाषाएं लगने लगती हैं। दक्षिण में इसके उलट प्रांतीय भाषाएँ उनकी भारतीयता का और अंग्रेज़ी उनके वैश्विक होने का आधार बन जाती है। इस परिदृश्य को देख कर लगता है कि हम भाषा के मामले में अभी तक औपनिवेशिक दौर की विभाजनकारी मानसिकता को ही ढोने में लगे हैं।

अब हम पूछ सकते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के सवाल को लेकर विभाजनकारी मानसिकता के सक्रिय होने और प्रतिक्रियावादी होने से निजात कैसे मिल सकती है? इसका जवाब ये है कि इस मानसिकता की जड़ें जिस राष्ट्रवाद में हैं, हमें उसका परित्याग करना होगा और एक दफा फिर से समावेशी भाषा-नीति को उदारमना होकर अपनाना होगा।समावेशन के लिये आधारभूत भाषा वही हो सकती है, जो सर्वाधिक प्रयोगशील हो। बेशक आज़ादी की लड़ाई के दौर से लेकर अब तक, सिवाय हिंदी के और कोई भाषा इतनी प्रयोगशील दिखाई नहीं देती।

प्रांतीय भाषाओं को जब ‘हृदय की भाषा’ कह कर महिमा-मंडित किया जाता है, तो वह दर असल परंपरा और मर्यादा का महिमामंडन होता है। यह प्रवृत्ति, उल्टे प्रयोगशील होने और मौलिक ज्ञान-मार्ग का संधान करने के रास्ते की रुकावट है। इसलिये भारत की सोच को ज्ञान-मार्ग पर फिर से आरूढ़ करने के लिये हिंदी की ओर आने के सिवाय हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। गोरख और कबीर की भाषा मध्यकाल में ही विस्मित कर देने वाली प्रयोगशीलता का परिचय देने लगती है। वह हमारे ज्ञानमार्गी होने का सुबूत भी है।

दूसरी ओर, परंपरा और मर्यादा के अनुपालन से बंधी, तुलसी और सूर की अवधी और व्रज जैसी प्रांतीय भाषाएँ, भक्तिमार्ग के अनुसरण के कारण, श्रद्धा का विषय तो हो सकती हैं, परंतु वहां चिंतन के मौलिक विकास से जन्म लेने वाली तेजस्विता का प्रायः अभाव दिखाई देता है। हिंदी तो खड़ी बोली के रूप में विकसित ही तब हुई, जब वह समावेशी प्रयोगशीलता के रास्ते पर चल दी। हमें हिंदी को फिर से उसी रास्ते पर लाना होगा।

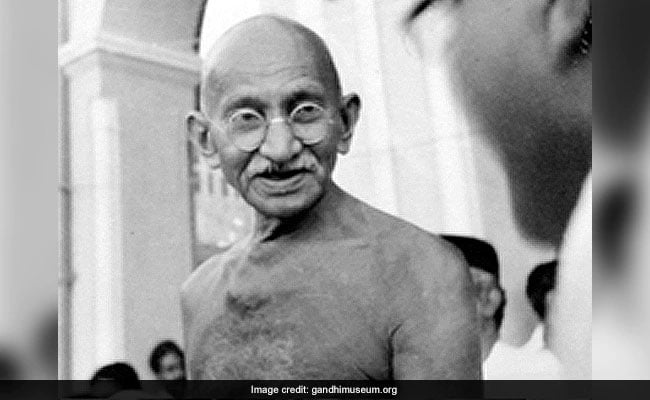

जब हम आज़ादी की लड़ाई के दौरान हिंदी की इस भूमिका को याद करते हैं कि उसने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया, तो हमें ये भी बताना होगा कि वह कौन सी हिंदी थी। वह हिंदी का हिन्दुस्तानी रूप था। वह ऐसी हिंदी थी, जिसे आप उर्दू से अलहदा नहीं कर सकते। यही उसके प्रयोगशील होने का सुबूत है। वह गांधी के साथ समावेशन की राह पर आगे बढ़ रही थी। पर फिर दो तरह की राष्ट्रवादी सोच उसके आड़े आ गयी। हिंदी और उर्दू को अलहदा करने वालों ने, उसे उसके कुदरती समावेशन और प्रयोगशीलता वाले रास्ते की पटरी से नीचे उतार दिया।

फिर हम आज़ाद हो गये। इसके बाद हमें अंग्रेज़ी के सह-समांतर प्रयोगशील होने और समावेशी होने के रास्ते खोजने थे। पर हमने अंग्रेज़ी से भी उसी तरह की दुश्मनी निभाना जारी रखा, जैसा उर्दू को लेकर हुआ था।

यहां सवाल ये है कि अंग्रेज़ों के यहां से रुख़सत हो जाने के बाद क्या अंग्रेज़ी का चरित्र, हमारे लिये किसी रूप में बदलता है या नहीं? जब तक भारत पर मुगल शासन था, उर्दू से दुश्मनी का कुछ अर्थ था। पर तब हमारा सांस्कृतिक तल पर विभाजन नहीं हुआ था, इसलिये हमारे ज्ञानमार्गियों ने प्रयोगशील बने रहने में कामयाबी पाई थी। पर जब अंग्रेज़ हुकूमत हमारे यहां से चली गयी, तब भी हिंदी और अंग्रेज़ी के समावेशन का रास्ता अवरुद्ध ही रहा।

वजह यह थी कि अब हम सांस्कृतिक तल पर विभाजित थे। हम अपने ही भाइयों से लड़ रहे थे। हमारे सिर पर सवार था राष्ट्रवाद का भूत, जिसकी काया यूरोप में गठित हुई थी। वह अपनी विभाजनकारी सोच की वजह से, यूरोप को दो विश्वयुद्धों की ओर ले गयी थी। विश्वयुद्धों से यूरोप ने तो सबक सीख लिया और अपने राष्ट्रवाद को लचीला बना कर वह अपने यहां बहुभाषी समावेशन के रास्ते पर आगे बढ़ गया।

आज हम हिंदी वाले इस बात पर गौरव का अनुभव करते हैं कि अमरीका में अंग्रेज़ी और स्पेनिश के बाद, हिंदी ही नहीं, पंजाबी को भी राज्य की व्यवहार-भाषा जैसी मान्यता मिली हुई है। उनके बैलट पेपर पर अंग्रेज़ी और स्पेनिश के साथ हिंदी भी दिखाई देती है। बहु-भाषिता, विकसित देशों में, राष्ट्रवादी चेतना के आड़े आने वाली वस्तु नहीं रह गयी है।

पर हम हिंदी-उर्दू के समन्वित रूप और उसके सह-समांतर अंग्रेज़ी की मौजूदगी को लेकर संशय ग्रस्त नज़र आने लगते हैं। लगता है जैसे कि इससे हिंदी के हीन बने रहने के हालात बने रहेंगे और वह कभी राष्ट्रभाषा नहीं बनेगी। हमें अपनी इस संकीर्ण सोच को छोड़ना होगा। मौजूदा दुनियां के ज्ञान-गर्भित विकास का हमसफर होने के लिये, बहु-भाषी होना, ज़रूरी होता जाता है। बहु-भाषिता अब हमारे गुलाम होने या बने रहने की सूचक नहीं रह गयी है। उल्टे, इसकी मदद से अब उत्तरोत्तर दक्ष होती हमारी श्रम शक्ति की पूरी दुनियां में दखल मुमकिन होती जाती है। हमारी हिंदी के उर्दू-मिश्रित होने से हमारे श्रमिक, मध्य एशियायी इस्लामी देशों में और अंग्रेज़ी की वजह से विकसित देशों में, सम्माननीय जगह पाने लायक होते जाते हैं।

भारत के आर्थिक विकास की एक बड़ी वजह, हमारे सेवा-क्षेत्र का विश्व में नुमायां होना है। उर्दू और अंग्रेज़ी की हिंदी के सह-समांतर मौजूदगी से, अब हिंदी को नहीं, उर्दू और अंग्रेज़ी भाषी मुल्कों को खतरा है। विकसित देश इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके यहां नौकरियों में उनके अपने देशों के लोगों के मुकाबले हिंदी और मेंडेरिन भाषी लोग अधिक दिखाई देने लगे हैं। प्रवासी हिंदी-भाषी, हिंदी के विकास विस्तार में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, इस बात पर व्यवस्थित तरीके से और खुले मन से विचार करना ज़रूरी हो गया है।

हमारा एक बहु-भाषी राष्ट्र के रूप में जिस तरह का विकास हो रहा है, उसका फायदा आखिरकार हिंदी को ही होगा, बशर्ते हम उसे हिंदुस्तानी की तरह स्वीकार करते हुए अंग्रेज़ी में उपलब्ध ज्ञान के नये स्रोतों से संवाद करते रहने के लिये तैयार हों।

हमें अंग्रेज़ी में उपलब्ध ज्ञान-राशि के हिंदी अनुवाद से अपना काम चलाते रहने की प्रवृत्ति का परित्याग करना होगा। उसके बजाय, हमें इस बात पर अधिक ध्यान देना होगा कि हिंदी के पास परंपरागत रूप में जो ज्ञान-स्रोत उपलब्ध हैं, उनके आलोक में अंग्रेज़ी की ज्ञानराशि के भीतर हमारे लिये क्या ग्राह्य और क्या त्याज्य है? यह काम हिंदी में, उसकी अपनी मूल प्रकृति के मुताबिक मौलिक चिंतन की नयी परंपरा का निर्माण करेगा। हमें हिंदी को इस तरह धीरे धीरे अधिक विश्वसनीय और ज़रूरी भाषा की तरह गढ़ते हुए, ज्ञान-मूलक विश्व-भाषा की तरह विकसित करने का प्रयास करना होगा। इसमें वक्त लग सकता है, परंतु वही हिंदी को अपने पैरों पर खुद खड़े होने लायक बना सकता है।

ज्ञानराशि के, अपनी मूल-प्रकःति के मुताबिक, इस तरह के सर्वतोमुखी आत्मसातीकरण से हिंदी आखिरकार एक ऐसी भाषा बन सकती है, जिसके बिना भारत के विविध प्रांतों का समुचित विकास संभव नहीं रह जायेगा। तब दक्षिण के हमारे राज्यों को मलयालम, कन्नड़, तमिल और उड़िया के साथ साथ, अंग्रेज़ी ही नहीं, हिंदी को भी सीखने और पढ़ने की ओर स्वभावतः आना पड़ेगा।

दक्षिण की भाषाओं की संस्कृत के साथ गहरी आपसदारी रही है। उस इतिहास का फायदा हिंदी को ही मिल सकता है। परंतु हिंदी अभी तक अपनी इस परंपरा-सिद्ध शक्ति और संभावना को चरितार्थ करने के बारे में बहुत फिक्रमंद नहीं है। वह कूप-मण्डूक की तरह हिंदी पट्टी से जैसे बाहर झांकना ही नहीं चाहती है।

अगर हिंदी अपनी इस वैचारिक जड़ता को छोड़ सकी, मौलिक चिंतन-मनन करने को वरीयता दे सकी और अंग्रेज़ी से संवाद करने के लिये खुद को खोल सकी, तो वह अपनी समावेशी मूल-प्रकृति वाली लय को फिर से पा लेगी। पर उसे उर्दू और अंग्रेज़ी से अकारण दुश्मनी निभाते रहने की मानसिकता से बाहर आना होगा। उनसे संबद्ध दासता की बेड़ियां, इतिहास के मृत अध्यायों की तरह अब कब की टूट चुकी हैं। पर हमें यह संशय बार बार घेर लेता है कि अगर हमने उर्दू और अंग्रेज़ी को खुले मन से उदारता-पूर्वक स्वीकार कर लिया, तो कहीं हमारी सदाशयता हमें फिर से एक नयी गुलामी में धकेलने का बहाना तो नहीं हो जायेगी। यह संदेह निर्मूल है।

दुनिया कब की सामंती आक्रांताओं और साम्राज्यवादी उपनिवेशवादियों के दौर से आगे निकल चुकी है। अब तो उसकी छाया की तरह खड़े किये गये तीसरी दुनियां के नव-उपनिवेशीकरण की संभावना का गुब्बारा भी, फूल कर फट चुका है।

अब हम विविधताओं-बहुलताओं के नियोजन और प्रबंधन के काल में प्रवेश कर चुके हैं। इस नियोजन-प्रबंधन में मुक्त बाज़ार पर एकाधिकार करने वाली शक्तियों की जो भूमिका थी, वह भी संकट-ग्रस्त होती जाती है। उस पर नियंत्रण करने में न नयी तरह के राष्ट्रवादी तानाशाह बहुत सफल हो पा रहे हैं और न पूरे विश्व के प्रजातांत्रिकीकरण का जाल फैलाने वाला ‘प्रथम-विश्व’ ही, उसे नियंत्रित कर पा रहा है। नोट छाप कर अर्थतंत्र को अपने पक्ष में करने की सोच रखने वाली सरकारों के लिये, ‘डिजीटल करेंसी’ के बढ़ते कदमों को रोकना मुमकिन नहीं रह गया है।

ऐसे हालात में तो उल्टे, हिंदी जैसी, उभरते राष्ट्रों की भाषाओं को, ‘विश्व भाषाओं’ की तरह अपनी नयी भूमिका को पहचानने की ज़रूरत है। पर इस लायक होने के लिये हिंदी को एक नये ‘ज्ञान-मूलक पुनर्जागरण’ की ज़रूरत है। परंपरावादी मानसिकता के सहारे देश को एकजुट बनाये रखने के लिये प्रयासरत राष्ट्रवाद के दूरगामी परिणाम नहीं निकलेंगे। उससे हिंदी विभाजनकारी विद्वेष से भरी रहेगी और अपने ही घर में भाइयों के बीच लड़ाई लड़ने में अपनी शक्ति को गंवाती रहेगी। ऐसा करके हमने मध्यकाल से लेकर अब तक बहुत कुछ खोया है। उस इतिहास को दोहराने का समय निकल चुका है। बड़ी चुनौतियां और नयी संभावनाएं सामने हैं।

हम कब तक अपने विश्वगुरू होने के पुराने सपने को देखते रहने के लिये चादर तान कर सोते रहेंगे? विश्व गुरु ही होना है, तो पहले समकाल की तमाम ज़रूरी भाषाओं के सभी विश्व गुरुओं के साथ संवाद करने लायक तो होना ही पड़ेगा।