शब्द, दृश्य और बहुसंख्यकवाद

शब्दों का कितना मारक असर होता है इसका अहसास बहुतों को पहली बार तब हुआ होगा जब राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से शहजादा और पप्पू कहा गया था। भारतीय राजनीति में शब्दों से विपक्ष को घायल करने का काम इतने सांघातिक तरीके से शायद ही पहले कभी हुआ हो। इन दो शब्दों से ही आधी लड़ाई जीत ली गई। इसे कहते हैं शब्द वाण, जिसे ब्रह्मास्त्र की तरह चलाया गया था। शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है।

विस्तार इसका तब हुआ जब राजनीति के एक दूसरे जाबांज ने मुलायम सिंह यादव को अब्बा कहा था। संदेश और लक्ष्य साफ थे। इन शब्दों को दुहरा-दुहरा कर भारत के बहुसंख्यक मतदाताओं को रिझाने का काम शातिराना तरीके से किया गया। दुनिया निंदा कर सकती है पर वह देशप्रेम के पवित्र लक्ष्य का तकाजा था। देशप्रेम के लिए सब कुछ जायज है। हिटलर भी देशप्रेम का सोचा-समझा जूनूनी था।

दुधारी तलवार की तरह इस्तेमाल किए गए इन शब्दों से विपक्ष और अल्पसंख्यक यानी दोनों को एक साथ हाशिए पर धकेल दिया गया। लोकतन्त्र और साझाप्रेम पर पैट्रोल छिड़क दिया गया। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच खाई खोद दी गई। घृणा का पाठ जंगल में आग की तरह फैलाया गया। मानवीय भावनाओं को ज्वाला में बदला गया। यह देशप्रेम का तकाजा था। नये भारत के निर्माण का आगाज था यह।

देशप्रेम के जिन योद्धाओं को शब्दों की ताकत का ऐसा अहसास हो, उन्हें चल-अचल दृश्यों की ताकत न मालूम हो, यह असंभव है। बहुसंख्यकों को दृश्यों से रिझाने का सिलसिला शुरू हुआ। एक चुनाव के प्रचार की अवधि समाप्त होने पर देशप्रेम का एक योद्धा ने एक गुफा में बैठ कर एक बेजोड़ दृश्य बनाया था और तैयार मीडिया ने उस दृश्य को ऐसा भुनाया कि उसका असर किसे नहीं याद होगा! अभी-अभी राजदंड छड़ी से राष्ट्रीय स्तर पर जो दृश्य बनाए और दिखाए गए वह असर में किसी फिल्मी दृश्य से कम थे क्या! फिल्मी दृश्यों के असर के तो कहने ही क्या! वे तो प्रत्यक्ष प्रमाण की तरह काम करते हैं।

हिन्दी सिनेमा में सन् 1975 ब्लाकबस्टर साल था। इस साल तीन फिल्में — दीवार, शोले और जय संतोषी मां आयी थीं, जिन्होंने धमाल मचा दिया था। इनमें जय संतोषी मां सबसे कम बजट की फिल्म थी, मगर पैसा इसने जम कर बटोरा था। इस फिल्म ने भावनाओं के दोहन का व्यापार दर्शकों की जेब काट कर किया था

भावना और व्यापार के तालमेल की सफलता की ऐसी कहानी पहले नहीं रची गई थी। अपनी आर्थिक सफलता के अतिरिक्त यह फिल्म और भी कई सीख दे गई थी। चूंकि यह फिल्म इस देश के धार्मिक बहुसंख्यक को ध्यान में रख कर बनाई गई थी, अल्पसंख्यकों की संख्या इस फिल्म को देखने वालों में कम ही रही होगी। बावजूद इसने पैसा पीट लिया था। इसका सबक यह था कि अगर बाजार से अल्पसंख्यकों को बाहर भी रखा जाए तो बाजार के विकास पर कोई असर नहीं पड़ता। बल्कि बाजार का तापमान ठीकठाक से काफी ऊपर चला जाता है। यह बहुसंख्यक राजनीति की सैद्धांतिकी बनी।

देशप्रेम के गोडसे संप्रदाय ने भी सन् 1975 से ही नई तरह से सुगबुगाना शुरू किया था। जय संतोषी मां की सीख को इसने अपनी गांठ में बाध लिया। 2014 में इस सीख से काम लिया गया। इसका रूपांतरण यह था कि लोकतन्त्र और चुनाव की राजनीति से अगर अल्पसंख्यकों को बाहर कर दिया जाए तो भी लोकतांत्रिक सरकार बनाने में कोई बाधा नहीं आएगी।

इसी रणनीति से 2014 का लोकसभा चुनाव खेला गया। चुनाव के खेल को खेलने के लिए भावना को केंद्र में रखा गया। मानवीय भावनाओं से खेलने का दौर शुरू हुआ। भावनाओं को मानवीय नहीं रहने दिया गया। भावना के साथ घृणा को मिलाया गया। घृणा का एटमी परीक्षण सन् 2001 में सफलता पूर्वक गुजरात में कर लिया गया था। घृणा के इस एटमी परीक्षण के नायक ने ही 2014 के चुनाव को हिटलरी मनोवृत्ति के साथ खेलना शुरू किया। तभी शहजादे और अब्बू जैसे शब्दों को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करने का दौर शुरू हुआ। देश में नई तरह से साम्प्रदायिकता के विष बोये गए। ऐसा किसी बदनीयती से नहीं किया गया। यह देशप्रेम का ही तकाजा था। नये भारत के देशप्रेम के सिक्के का ही दूसरा पहलू साम्प्रदायिकता है। साम्प्रदायिकता के कीचड़ में ही देशप्रेम का कमल खिला है सदैव ऐसे भारत के स्वप्नजीवियों में।

घृणा और दुश्मनी ऐसे उत्पाद हैं कि राजनीति और बाजार दोनों में वांछित फल देते हैं। हमारे देश के क्रिकेट-उद्योग को इसका बड़ा लाभ तब-तब मिलता रहा है, जब-जब यह पाकिस्तान के साथ खेला गया है। पाकिस्तान को भी इसका लाभ बराबरी से मिलता रहा है। दो तरह के लाभ मिलते हैं। पहला यह कि पैसा खूब बरसता है। दूसरा यह कि घृणा और दुश्मनी वाले भावों को खुराक भी खूब मिलती है। क्रिकेट-उद्योग हमारे देश के उन्मादी देशप्रेमियों को अल्पसंख्यकों को ताड़ने का अवसर भी देता रहा है। उन्हें ताड़ते हुए तारण का अधिकारी भी बना देता है। घृणा और दुश्मनी वाले भावों से हिन्दी सिनेमा ने भी खूब पैसे बटोरे हैं। मगर संप्रदायों के बीच घृणा और दुश्मनी फैलाने का काम हिन्दी सिनेमा ने नहीं किया है, हालांकि यह एक युग पुरानी बात है। पुराने भारत की बात है। नये युग की नई कहानी है।

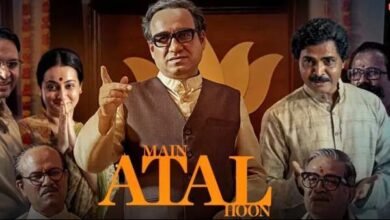

नये युग में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जो बहुसंख्यकवाद को खुराक मुहैय्या कराती हैं। इसका असर लोकतांत्रिक चुनावों के परिणामों में भी देखा गया है। ऐसी जो फिल्में आईं, उन्होंने बाजार और चुनाव के इंडेक्स में उछाल ला दिया। मतदाताओं के मगज को फेरने में ऐसी फिल्में कामयाब हुई हैं। पिछले चुनाव से जो सरकार बनी, उसमें इन फिल्मों का योगदान काफी है। यह एक ऐसा दौर है जब बाजार, राजनीति और सिनेमा अपने गठबंधन से समाज को साम्प्रदायिक बनाने का उपक्रम करता है।

हिन्दी सिनेमा ने अपने इतिहास में यह काम पहली बार किया है इस दशक में। समाज और साझी संस्कृति को विषैले साम्प्रदायिकता की हद तक पहुंचाने के काम में हिन्दी सिनेमा ने ग्रेट इंफ्ल्यूएंसर का काम सफलता पूर्वक किया है। ऐसा किसी पाप-मन से नहीं किया गया। यह देशप्रेम और व्यापार-प्रेम के तकाजे से किया गया। नये भारत का यह नया सिनेमा है।

यह पूरे हिन्दी सिनेमा का दृश्य नहीं है, यह उसका एक छोटा-सा अंश है। चिंता की बात है, कहीं दर्शकों को इसका चस्का न लगा दिया जाए। लेकिन ऐसा संभव है कि ऐसा संभव न हो। कारण यह है कि जय संतोषी मां की अपार सफलता भी संतोषी मां का जीवन लंबा नहीं कर सकी। आज संतोषी मां का कोई वजूद नहीं है। यह फिल्म जय संतोषी मां की सबसे बड़ी असफलता है। न संतोषी मां बची न इस धारा की फिल्मों का कोई भविष्य बना।

उम्मीद की जा सकती है कि वर्तमान हिन्दी सिनेमा की वह धारा जो साम्प्रदायिकता को बढ़ाने के लिए बन रही है, समाज को तोड़ने के पहले दम तोड़ देगी। शहजादे, पप्पू और अब्बू जैसे शब्दों का जो असर दिखा था, अब वह कहां बचा है! भारत में ऐसी कुछ बातें जरूर हैं कि वे हमेशा उन नाशपीटी प्रवृत्तियों पर नींबू निचोड़ देती हैं जो साम्प्रदायिकता को दूध पिलाते रहने के लिए गाय को हमेशा दुहती रहती हैं। समाज की आधारभूत संरचना को तोड़ने का काम जो करते हैं, उनकी जगह घुइयां के खेतों में होती है। संविधान के बुनियादी ढांचे को तोड़ने वालों की जगह संसद में हरगिज नहीं होती, आने वाला समय यह साबित कर सकता है।

लोकसमाज कभी भी राजनीति और सिनेमा के पीछे अंधा होकर नहीं बहकता है। वह ढील अवश्य देता है, मगर जब जरूरत होती है हवा का रुख बदल देता है, इतिहास गवाह है। राजनीति और सिनेमा को उनके अनुकूल होने की विवशता होती है। भारत के लोकसमाज का प्राण, जान-माल और मान-सम्मान सब बहुलतावादी समाज और उसके सौंदर्य में बसता है, बहुसंख्यकवाद की संकरी गली में उसका दम घुटता है। बहुसंख्यकवाद के हिमायती टीवी पर टबर-टबर चाहे जितना टेंटियाते रहे, बहुलतावादी लोकसमाज उनके टेटुए की आवाज को अनसुना कर देंगे। बहुलतावादी समाजों में तर्क और विवेक की मंद-मंद हवा सदैव चलती रहती है, वह तरह-तरह के अंधड़ों का रास्ता बदल देती है। समाज में धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल की धूम मची हुई है, मगर हिन्दी सिनेमा उसके साथ नहीं खड़ा है। हिन्दी सिनेमा की परंपरा सर्वधर्म समभाव की है। किसी भी कला माध्यम की यही पुकार होती है। नाटक और सिनेमा सभी कला माध्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाली विधाएं है।