‘सभ्यों’ के खिलाफ बौद्धिक उलगुलान

sablog.in डेस्क – महादेव टोप्पो की पुस्तक ‘सभ्यों के बीच आदिवासी’ विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के लिए लिखे गये उनके लेखों का संकलन है। मूलत: आदिवासी कवि के रूप में जाने जानेवाले टोप्पो ‘सभ्यों’ के बीच अपने विद्वान होने का दावा नहीं करते अपितु वे तो स्वयं को साक्षर मात्र बताते हैं। यह लेखक की विनम्रता है कि आज आदिवासी विमर्श के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में स्थापित हो चुकने के बाद भी वे विशेषज्ञता और महानता के किसी भी प्रकार के अहंकार से दूर हैं। वे अपने इन लेखों के माध्यम से सभ्य कहे जाने वाले समाज के सामने विभिन्न विषयों पर एक आदिवासी के रूप में अपने विचार और मत रखने की कोशिश करते हैं। वे उन संभ्रांत साहित्यकारों से अलग हैं जो रोजमर्रा के जीवन के वास्तविक मुद्दों पर लिखना साहित्य की पवित्रता और अलौकिकता की तौहीन मानते हैं।

यह पूरी पुस्तक आदिवासी समाज के वर्तमान जीवन संघर्ष और विभिन्न मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण को, उनकी राय को मध्यभारत के आदिवासी समाज के संदर्भ में सामने लाती है। लेखक की कोशिश रही है कि जल-जंगल-जमीन-जबान और जमीर को बचाने की जद्दोजहद में लगे आदिवासियों का हर मुद्दा इस पुस्तक में रखा जाये। एक प्रकार से कह सकते हैं कि लेखक ने आदिवासी जीवन को समग्रता से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इस पुस्तक के पहले खंड में समाज, इतिहास और अर्थशास्त्र के उन प्रसंगों पर तो प्रकाश डाला ही गया है जो आदिवासियों से सीधे-सीधे जुड़े हुये हैं किंतु साथ ही व्यापक समाज से ताल्लुक रखने वाले विषयों पर भी एक आदिवासी की नज़र से रोशनी डाली गई है। महादेव टोप्पो ने हिंदी पाठकों की सिकुड़ती दुनिया की कमजोर नस भी इस पुस्तक में पकड़ी है। उन्होंने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि हिंदी लेखकों को अपने पाठक पहचानने होंगे और उनकी अपेक्षाओं एवं समस्याओं के अनुरूप ही अपनी कलम को साधना होगा। इसी प्रकार आदिवासियों की परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में आते बिखराव को रोकने में भी आप किताबों को एक समाधान के रूप में देखते हैं। गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों को पिछड़ा-जाहिल घोषित करने वाले बौद्धिक आक्रमण के जवाब में भी आदिवासियों को सामाजिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक-मानसिक रूप से जागरुक और मजबूत करने में किताबों का महत्व असंदिग्ध है। यह पुस्तक आदिवासियों के कुचले जाते आत्मसम्मान के विरुद्ध एक बौद्धिक उलगुलान का हरकारा है। आपका स्पष्ट मानना है कि शारीरिक श्रम करने वाले अनपढ़ आदिवासी समाज को भी अकुशल, बुद्धू, गंवार, जंगली और जाहिल नहीं कहा जा सकता।

यह पूरी पुस्तक आदिवासी समाज के वर्तमान जीवन संघर्ष और विभिन्न मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण को, उनकी राय को मध्यभारत के आदिवासी समाज के संदर्भ में सामने लाती है। लेखक की कोशिश रही है कि जल-जंगल-जमीन-जबान और जमीर को बचाने की जद्दोजहद में लगे आदिवासियों का हर मुद्दा इस पुस्तक में रखा जाये। एक प्रकार से कह सकते हैं कि लेखक ने आदिवासी जीवन को समग्रता से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इस पुस्तक के पहले खंड में समाज, इतिहास और अर्थशास्त्र के उन प्रसंगों पर तो प्रकाश डाला ही गया है जो आदिवासियों से सीधे-सीधे जुड़े हुये हैं किंतु साथ ही व्यापक समाज से ताल्लुक रखने वाले विषयों पर भी एक आदिवासी की नज़र से रोशनी डाली गई है। महादेव टोप्पो ने हिंदी पाठकों की सिकुड़ती दुनिया की कमजोर नस भी इस पुस्तक में पकड़ी है। उन्होंने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि हिंदी लेखकों को अपने पाठक पहचानने होंगे और उनकी अपेक्षाओं एवं समस्याओं के अनुरूप ही अपनी कलम को साधना होगा। इसी प्रकार आदिवासियों की परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में आते बिखराव को रोकने में भी आप किताबों को एक समाधान के रूप में देखते हैं। गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों को पिछड़ा-जाहिल घोषित करने वाले बौद्धिक आक्रमण के जवाब में भी आदिवासियों को सामाजिक-राजनीतिक-सांस्कृतिक-मानसिक रूप से जागरुक और मजबूत करने में किताबों का महत्व असंदिग्ध है। यह पुस्तक आदिवासियों के कुचले जाते आत्मसम्मान के विरुद्ध एक बौद्धिक उलगुलान का हरकारा है। आपका स्पष्ट मानना है कि शारीरिक श्रम करने वाले अनपढ़ आदिवासी समाज को भी अकुशल, बुद्धू, गंवार, जंगली और जाहिल नहीं कहा जा सकता।

दूसरे खंड में भाषा, साहित्य और संस्कृति को लेकर एक जागरुक और संवेदनशील आदिवासी की चिंताएं हमारे सम्मुख आती हैं। टोप्पो जी शिष्ट कहे जाने वाले साहित्य की जातीय सीमा रेखांकित करते हुए आदिवासी साहित्य का महत्व सबको साथ लेकर चलने, संपूर्ण मानवता की चिंता करने वाली इसकी समग्रता में देखते हैं। हिंदी के आदिवासी साहित्य की विकासात्मक परंपरा बताते हुए वे गैर आदिवासी लेखकों के योगदान का उल्लेख करना भी नहीं भूलते। हिंदी क्षेत्र के पुस्तक मेलों में होती लेखकों और पाठकों की उपेक्षा विशेषत: आदिवासी लेखकों और पाठकों की उपेक्षा को ये पढ़ने-लिखने की संस्कृति के मार्ग में अवरोध के रूप में पाते हैं।

पुस्तक के तृतीय खंड में आदिवासी गीत-संगीत के समक्ष आधुनिक मनोरंजन उद्योग द्वारा पैदा की जा रही चुनौतियों और संभावनाओं का विवेचन सोदाहरण किया गया है। सीडी ∕ कैसेट की जो मार ढोल, माँदर और बाँसुरी पर पड़ी है, उसके कारण आदिवासी युवक-युवती में घर करती कृत्रिमता और यांत्रिकता ने नई आदिवासी पीढ़ी को जिस प्रकार से आदिवासी संस्कृति की सृजनात्मकता से दूर कर दिया है, उससे टोप्पो जी व्यथित दिखते हैं। अपने आदिवासी समाज को आप संदेश देते हैं कि वे बंगला समाज की तरह अपने गीत-संगीत की परंपरा का संरक्षण करें क्योंकि अगर आदिवासी नाचना, गाना और बजाना भूल गये तो अपना अस्तित्व भी नहीं बचा पायेंगे। आदिवासी गीत, संगीत और नृत्य की सामूहिकता और अनुशासन को भी इन्होंने चिह्नित किया है।

अगला खंड सिनेमा और कलापर है जिसे तृतीय खंड का पूरक भी कहा जा सकता है। ध्यातव्य है कि महादेव टोप्पो ने शौकिया तौर पर कुछ आदिवासी दस्तावेजी फिल्मों में भी कलाकार के रूप में काम किया है अत: आदिवासी विमर्श की दृष्टि से इस उभरते वैकल्पिक माध्यम को वे निकटता से देखते रहे हैं। आदिवासी भाषाओं में बनने वाली विभिन्न झारखंडी फिल्मों का एक संतुलित विवेचन इस खंड में हुआ है, जैसे नागपुरी फिल्म ‘बाहा’। मुख्यधारा की फिल्मों में प्रस्तुत की जाने वाली आदिवासियों की विकृत छवियों की आपने आलोचना भी की है। बॉलीवुड की तर्ज पर उभरते झाड़वुड की फिल्मों से आपको विशेष उम्मीद नहीं है किंतु झारखंड के आदिवासियों की विभिन्न समस्याओं को उठाती मेघनाथ, श्रीप्रकाश और बाजू टोप्पो की दस्तावेजी फिल्मों से आप प्रभावित दिखते हैं। नये उभरते आदिवासी फिल्मकार जिस प्रकार से प्रतिबद्धता के साथ आदिवासी जीवन को उकेर रहे हैं, वह निश्चय ही प्रशंसनीय है भी।

खेल आदिवासी जीवन और संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं अत: बिना खेलों के आदिवासी जीवन और संस्कृति की चर्चा अधूरी रहती है। आदिवासी चाहे आधुनिक खेल तकनीक से परिचित न हों लेकिन जब-जब किसी आदिवासी खिलाड़ी को मौका मिला है, तब-तब उसने किसी भी गैर आदिवासी खिलाड़ी से कमतर खेल नहीं दिखाया है। ओलम्पिक में खेलने वाली भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान जयपाल सिंह मुंडा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी दिलीप तिर्की तक कितने ही खिलाड़ी गिनाये जा सकते हैं। पुस्तक के पाँचवे खंड में झारखंड के आदिवासी इलाकों से उभरने वाली खेल प्रतिभाओं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। महादेव टोप्पो ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित विद्यालयों और महाविद्यालयों के योगदान को भी इस संदर्भ में याद करते हैं। यहाँ उनके अंदर का खेल प्रेमी आदिवासी साफ देखा जा सकता है। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पग-पग पर जूझने वाले आदिवासी जहाँ खेलों की दृष्टि से मजबूत कद-काठी के होते हैं, वहीं उनमें मिलने वाली सामूहिकता टीम खेल के लिए उन्हें विशेष रूप से सक्षम बना देती है।

किसी भी अन्य जागरुक आदिवासी की तरह महादेव टोप्पो के संवेदनशील मन को भी यह बात कचोटती है कि देश में एक बड़ी आबादी आदिवासियों की होने पर भी मुख्यधारा के अखबारों और पत्रिकाओं में आदिवासी जीवन से जुड़े विषय अपना स्थान नहीं बना पाते। अत: इस पुस्तक का छठवां खंड उन्होंने पत्रकारिता पर ही रखा है। इसमें उन्होंने आदिवासियों के नाम पर बने झारखंड में हिंदी अखबारों द्वारा गैर आदिवासी भाषा भोजपुरी को थोपने और आदिवासी भाषाओं की उपेक्षा को लेकर कुछ ज्वलंत सवाल उठाये हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर के अंग्रेजी अखबारों द्वारा स्थानीय आदिवासियों की बोली-भाषा को महत्व दिये जाने की प्रशंसा भी की है। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर यह भी बताने का प्रयास किया है कि स्थानीय आदिवासी समुदायों की भाषा-बोली, संस्कृति और ज्ञान आदि को बचाने के लिए मीडिया विशेषत: प्रिंट मीडिया क्या कर सकती है।

प्राय: आदिवासियों के बारे में सभ्य समाज के लोगों में यह रूढ़ धारणा मिलती है कि ये लोग जंगली और पिछड़े होते हैं। सभ्य समाज यह मानकर चलता है कि आदिवासी समाज सभ्यता-संस्कृति की आदिम अवस्था में ही पड़ा हुआ है और वह किसी भी प्रकार की तरक्की का विरोधी है। महादेव टोप्पो की इस पुस्तक का सातवां खंड तकनीकी विकास की दृष्टि से आदिवासियों को आदिम, पिछड़ा और प्रगति विरोधी मानने का खंडन करता है। वे इस खंड के अपने लेखों में बताते हैं कि आदिवासी समाज कोई यथास्थितिवादी जड़ समाज नहीं है। वह भी विकास चाहता है लेकिन उसके विकास की परिभाषा और पैमाने अलग हैं। टोप्पो जी आदिवासियों की जरूरत के मुताबिक तकनीक के विकास और इस्तेमाल की आवश्यकता रेखांकित करते हैं। उदाहरण के लिए वे अपने एक लेख में कहते हैं कि आदिवासियों को लखटकिया नैनो कार नहीं बल्कि लखटकिया नैनो ट्रैक्टर चाहिए। वे अपने आदिवासी समाज की सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप कम्प्यूटर आदि के देशज इस्तेमाल की जरूरत बताते हैं।

पुस्तक का अंतिम खंड उन लोगों की स्मृतियों को संस्मरणों के रूप में सहेजता है जिन्होंने आदिवासी समाज और उसके संघर्षों को निकटता से देखा और कलमबद्ध किया है अथवा जिन्होंने लेखक के रूप में महादेव टोप्पो को लिखने-पढ़ने की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। स्वानुभूति और सहानुभूति के द्वंद्व से इतर मुक्त हृदय से टोप्पो जी ने आदिवासी विमर्श में योगदान देने वाले गैर आदिवासियों को भी याद किया है, जैसे मंजीत सिंह संधू, प्रभाष जोशी, डॉ. कामिल बुल्के और रामशरण जोशी आदि पर लिखे गये संस्मरण।

पुस्तक का अंतिम खंड उन लोगों की स्मृतियों को संस्मरणों के रूप में सहेजता है जिन्होंने आदिवासी समाज और उसके संघर्षों को निकटता से देखा और कलमबद्ध किया है अथवा जिन्होंने लेखक के रूप में महादेव टोप्पो को लिखने-पढ़ने की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। स्वानुभूति और सहानुभूति के द्वंद्व से इतर मुक्त हृदय से टोप्पो जी ने आदिवासी विमर्श में योगदान देने वाले गैर आदिवासियों को भी याद किया है, जैसे मंजीत सिंह संधू, प्रभाष जोशी, डॉ. कामिल बुल्के और रामशरण जोशी आदि पर लिखे गये संस्मरण।

टोप्पो जी द्वारा आयोजित एक परिचर्चा भी पुस्तक में है जो परिशिष्ट सरीखी लगती है जिसमें संजीव, कर्मेंदु शिशिर और बासुदेव बेसरा इस विषय पर अपना-अपना मत रखते हैं कि आदिवासी साहित्य का विकास कैसे हो। संजीव हमें उन लेखकों और पत्रकारों से आगाह करते हैं जो आदिवासी साहित्य को एक नये शिकारगाह के रूप में देखते हैं। कर्मेंदु शिशिर आदिवासी भाषाओं और साहित्य के सामने दीवार बनकर खड़े भाषाई साम्राज्यवाद की चुनौती का विवेचन करते हैं। बासुदेव बेसरा को भी महादेव टोप्पो की जैसे सरकारी अकादमियों द्वारा की जा रही आदिवासी भाषाओं की उपेक्षा खलती है।

अस्तु, ‘सभ्यों के बीच आदिवासी’ शीर्षक यह पुस्तक न सिर्फ आदिवासी समाज और संस्कृति से जुड़े मुद्दों को उठाती है अपितु देश-दुनिया से जुड़े व्यापक सरोकारों को भी अपने चिंतन का विषय बनाती है। यह पुस्तक हमें दिखाती है कि एक आदिवासी भी अपने आसपास के परिवेश, अपने समाज और अपने अड़ोस-पड़ोस को लेकर कुछ सोचता और महसूस करता है। और उसका यह सोचना-महसूस करना शेष समाज से कुछ अलहदा अस्तित्व रखता है, कुछ विकल्प पेश करता है। महादेव टोप्पो का यह हस्तक्षेप साबित करता है कि आदिवासी भी अपना भला-बुरा जानता है, उसमें भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत सिर्फ एक मौके की है, एक मंच की है।

वास्तव में अब समय आ गया है कि जब सभ्यता-समीक्षा के मापदंड हमें बदलने होंगे। सभ्य लोगों के इतिहास से साजिशन गायब कर दिये गये आदिवासी अब इतिहास की गहन अंधेरी काली गुहाओं से निकलकर पाठ्यजगत के बंद दरवाजे भी खटखटाने लगे हैं। वे साक्षर होने के बाद दूसरों का लिखा पढ़ते रहना छोड़ स्वयं कलम चलाने की जिद करने लगे हैं। यह पुस्तक एक ऐसे ही जिद्दी आदिवासी लेखक की लिखावट है। हो सकता है कि ‘सभ्यों’ को इस लिखावट में अनगढ़पन लगे, वे इसे वैसे ही लें जैसे प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे में घुस आये किसी ग्रामीण आदिवासी को लिया जाता है। लेकिन ‘सभ्यों’ के बीच इस आदिवासी लेखक को हुए अनुभवों का अपना एक अलग महत्व है और यह महत्व ‘सभ्यों’ के लिए भी अहमीयत रखता है। बकौल संजीव खुद की मुक्कमल पहचान के लिए अपनी नज़र के साथ दूसरे की नज़र भी चाहिए।

| समीक्षक – डॉ. प्रमोद मीणा

सहआचार्य, हिंदी विभाग, मानविकी और भाषा संकाय, महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिला स्कूल परिसर, मोतिहारी, जिला–पूर्वी चंपारण, बिहार–845401, ईमेल–pramod.pu.raj@gmail.com, pramodmeena@mgcub.ac.in; Mob – 7320920958 |

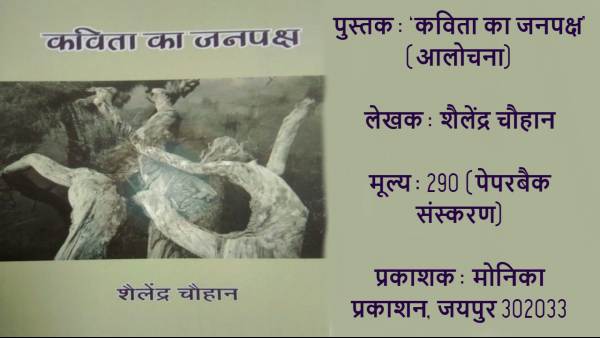

पुस्तक : सभ्यों के बीच आदिवासी

लेखक : महादेव टोप्पो प्रकाशक : अनुज्ञा प्रकाशन, दिल्ली प्रथम संस्करण 2018 मूल्य 250 रुपये

|