‘बकरी’ केवल घास नहीं खाती

जो लोग सत्ता के इर्द-गिर्द होते हैं, वे नहीं चाहते हैं कि उनके आस-पास ऐसी कोई आवाज़ सुनाई दे जो उनके विरुद्ध हो। किसी राजनीतिक-सामाजिक आन्दोलन में अगर व्यवस्था परिवर्तन का कोई स्वर सुनाई देता है तो वे सतर्क हो जाते हैं। जैसा जिस रूप में समाज चल रहा है, उन्हें उससे कोई परेशानी नहीं होती है। यथास्थिति से उन्हें कोई परहेज़ नहीं होता है। बल्कि उसमें उनकी गहरी आस्था होती है। परेशानी उन्हें तब होने लगती है जब कोई उनकी ज़मीन को कुरेदने लगता है। जिस तरह का स्वर फ़िज़ा में है, उससे कोई अलग स्वर छेड़ने लगता है। अर्थात् जैसी हवा है, उसके विपरीत कोई हवा बहाने लगता है। जो धारा है, उसके समानांतर न तैर कर, उल्टी दिशा में तैरने की हिम्मत करने लगता है।

ऐसे प्रयास केवल राजनीतिक-सामाजिक क्षेत्र में ही नज़र नहीं आते हैं, संस्कृति के क्षेत्र में भी प्रायः दिखाई दे जाते हैं। ब्रेख़्त की एक कविता की दो लाइन अक्सर सांस्कृतिक-साहित्यिक आन्दोलन में कहावत की तरह इस्तेमाल होता है। ‘क्या ज़ुल्मतों के दौर में गीत गाए जाएँगे? हाँ, ज़ुल्मतों के गीत गाये जाएँगे।’ और केवल गीत ही नहीं गाए जाएँगे, नाटक भी लिखे जाएँगे और खूब खेले भी खूब जाएँगे।

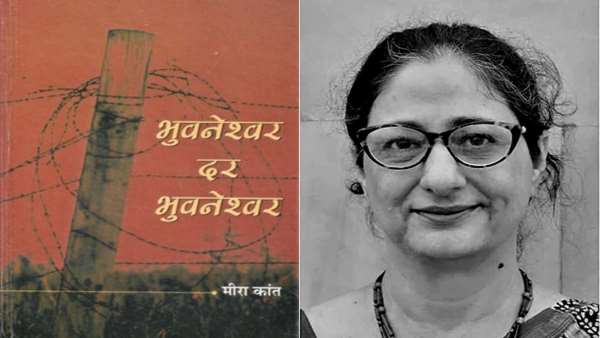

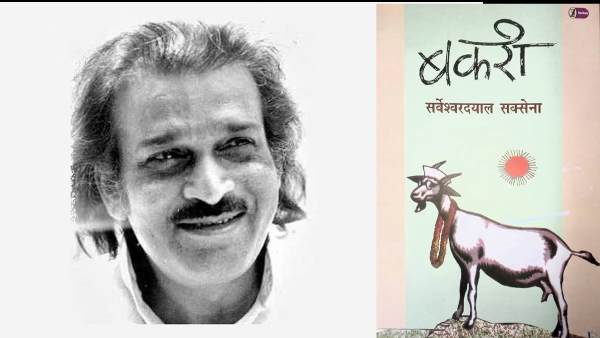

कवि-पत्रकार सर्वेश्वरदयाल सक्सेना का नाटक ‘बकरी’ ऐसा ही एक उदाहरण है जिसने हिंदी नाटक के स्थिर तालाब में कंकड़ फेंकने का कार्य किया था। इस नाटक ने केवल रंग जगत में ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने रूप और कथ्य के स्तर पर हलचल मचा दी थी। शायद इसका कारण यह भी था कि इसके मंचन की शुरुआत देश की राजधानी के ऐसे स्थल से हुई थी जो सत्ता की संस्कृति का केंद्र समझा जाता है, जहाँ संस्कृति की शास्त्रीयता और संकेतीयता को उच्च नज़रों से देखा जाता है। जो नाटक अपने शीर्षक से भदेस और बोली में गँवई है, उसका यहाँ क्या कम है? जाये यहाँ से दूर गाँवों में, उनके बीच नाटक दिखाएं जो बकरी चराने का काम करते हैं, अशुद्ध भाषा-अश्लील बोली में अपने को अभिव्यक्त करते हैं। ऐसी भाषा-बोली न राजधानी की हैं, न ऐसी यहाँ की संस्कृति-साहित्य-कला की ऐसी कोई परम्परा है।

देखा जाय तो जिन दिनों ‘बकरी’ का हिन्दी रंगमंच में प्रवेश हुआ था, उन दिनों एक अलग तरह का ही परिदृश्य चारों तरफ़ था। सालों तक जो मुल्क नेहरू के प्रभामंडल से आच्छादित था, लोगों की आँखों में भविष्य के प्रति जो सपने पल रहे थे, कहीं न कहीं उससे मोहभंग हो रहा था। अंग्रेज़ी राज में देश जिस गर्त में चला गया था, उसे आधुनिक बनाने का ज़िम्मा नेहरू और उनकी सरकार ने अपने कंधे पर उठायी थी, उससे देश की आम जनता को ही नहीं बुद्धिजीवियों को भी काफ़ी आशा बंधी थी। नेहरू की आधुनिकतावाद से उस वक्त के तमाम कलाविद् प्रभावित थे, इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि प्रगतिशील धारा का एक बहुत बड़ा हिस्सा नेहरू के समाजवादी विचारधारा में कला-साहित्य और संस्कृति का सुखद भविष्य देख रहा था।

सत्ता की संस्कृति से जुड़े लोग भी नेहरू के आदर्श को सांस्थनिक स्तर पर अमलीज़ामा देने में पुरज़ोर तरीक़े से लगे हुए थे। इसलिए स्वतंत्रता के बाद भारतीय रंगमंच की पहचान का जब सवाल सामने आया तो सरकारी संस्थानों से संबद्ध लोगों ने रंगमंच को लोक में ले जाने के बजाय आधुनिकतावाद की तरफ़ मोड़ना ज़्यादा उचित समझा। इसलिए हम देखते हैं कि पूरे नेहरू काल में राजधानी से लेकर देश के अन्य महानगरों में रंगमंच की धारा में आधुनिकतावाद का ही ज़्यादा ज़ोर रहा है। भले आधुनिक रंगमंच की यह अवधारणा पाश्चात्य से आयातित हो और यूरोपीय मुल्कों में सालों से एक प्रगतिशील रंग आन्दोलन की भूमिका में थी, लेकिन हमारे देश में यह आन्दोलन महानगरों तक ही सीमित थी।

आधुनिक रंगमंच ने मध्य वर्ग को तो स्पर्श किया, लेकिन व्यापक जनमानस से रिश्ता बनाने में सफल नहीं हो पाया । आधुनिक नाटक जितना अधिक मध्य वर्ग, अभिजन समाज का बना, उतना मज़दूर-किसान-हाशिये के समाज का नहीं बन सका। यही कारण था कि आधुनिक नाटकों में सत्ता द्वारा ग़रीबों पर ढाए गये शोषण-उत्पीड़न को प्रमुखता देना उनकी अनिवार्यता नहीं रही। कभी भी आधुनिक नाटक जनता का नाटक नहीं बन सका। बल्कि विशिष्ट-संभ्रांत समाज का नाटक बन कर रह गया था।

इस चिंता से सत्ता की संस्कृति से जुड़े लोग भी वाक़िफ़ थे। और नेहरू के बाद देश भर में जगह-जगह भूख-ग़रीबी-बेरोज़गारी के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियाँ सक्रिय हुई, मज़दूर-किसान अपने हक़ के लिए सड़कों पर उतरने लगे, उसने न केवल राजनीतिक बल्कि संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े लोगों का ध्यान अपनी तरफ़ आकर्षित करने के लिए विवश कर दिया।

इस संदर्भ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपने नाटक ‘बकरी’ की भूमिका में जो लिखते हैं, गौर तलब है। इस नाटक के बारे में उन्होंने लिखा है की यह नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ बातचीत के बाद लिखा गया था। इब्राहिम अलकाजी का कहना था कि हिन्दी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है।

अलकाजी साहब के कहने पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने नाटक लिख तो दिया, लेकिन ‘बकरी’ के प्रतीक से देश की समसामयिक राजनीति पर जो व्यंग्य किया गया, उसे पचाना शायद सत्ता के लिए भारी पड़ रहा था। जैसा कि भूमिका में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिख रहे हैं कि ‘बकरी’ नाटक को मंचन के लिए एनएसडी की नाट्य मंडली के लिए दिया था। संभवतः रंग मण्डल के लिए ही नाट्य मंडली शब्द का प्रयोग किया गया है। वहाँ ज्योति देशपांडे के निर्देशन में महीनों तक लगन और परिश्रम से नाटक को तैयार किया गया। लेकिन जब प्रदर्शन का समय आया तो कुछ अज्ञात कारणों से विधिवत प्रदर्शन नहीं किया गया। दो दिन कुछ आमंत्रित लोगों के सामने खेला गया।

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को इस बात का खेद रहा कि जिस नाटक को तैयार करने में इतने सारे कलाकारों ने अपनी सारी कला झोंक दी थी, नाटक को जनता से जोड़ने के लिए गीत-संगीत की नई-नई धुनें बनाई थी, आधुनिक शैली से हट कर लोक शैली को आत्मसात् किया था, वह लगभग अदेखा ही रह गया। क्या वजह थी, इसका उल्लेख सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने नहीं की है, लेकिन व्यापक रूप से मंचन न होने का मलाल तो स्पष्ट रूप से उनके द्वारा अभिव्यक्त हुआ ही है। मंचन को विशिष्ट आमंत्रित दर्शकों से आम न बनाने का कारण कोई तकनीकी ख़ामी या तैयारी में कोई कमी वाली बात होती तो उसका उल्लेख ज़रूर भूमिका में उभर कर आती। मंचन को आम दर्शकों के लिए शायद इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि नाटक में बकरी के माध्यम से सत्ता में घुसे राजनीतिज्ञों के चरित्र पर जिस तरह व्यंग्यात्मक चोट की गयी है, उन्हें असहज कर रहा था।

अपराधी और दबंग चरित्र वाले छद्म गाँधीवाद का सहारा लेकर अपनी काली छवि को सफ़ेद करने के लिए सत्ता में घुस कर अपनी बैठ बना रहे थे, उसको यह नाटक बिना लाग-लपेट के, उनकी भाषा-बोली और उनकी लोक शैली में रख रहा था। आधुनिक नाटक जहाँ अपनी बात प्रतीकों में, गूढ़ रहस्य में कहने को आदी था,अपनी शास्त्रीयता से तल्ख़ मुद्दे को महीनता से रखने में कलात्मकता समझता था, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक न कथ्य को किसी रहस्य की अंधेरी सुरंग में छोड़ता है, न किसी निर्णय तक नाटक को पहुँचाने से परहेज़ करता है। बल्कि अंत आते-आते नाटक इस निर्णय पर आ जाता है कि अब जब देश में ग़रीबों के लिए रोटी के लाले पड़ रहे तो जुबान पर ताले लगा कर बैठने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि शोषण और जुल्म के विरोध में अब घरों से बाहर सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है। सत्ता की मनमानी अब किसी भी सूरत में सही नहीं जाएगी।

अब दुनिया बदलने की बारी आ गयी है और बदल कर रहेंगे। इस निर्णय पर जब नाटक ख़त्म होगा तो इस क्रांतिकारी भाव को पचाना किसी भी सरकार के लिये आसान नहीं होता है। शायद यही कारण होगा जिससे इब्राहिम अलकाजी अपने बढ़ते कदम ऐन मौक़े पर पीछे कर लिये। चाह कर भी नाटक को व्यापक रूप न दे सके। ऐसे दबाव से नाटक केवल उस वक्त नहीं गुजरा है, आज पचास साल बाद भी गुजर रहा है। जहाँ कोई नाटक सत्ता के ख़िलाफ़ खड़ा होता हुआ दिखता है, उसे सत्ता के आदेश पर या तो एक दिन पहले कोई हास्यास्पद बहाना ढूँढ कर रोक दिया जाता है या फिर ऐसे हालात उत्पन्न कर दिये जाते हैं कि नाटक को बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता है।

लेकिन एक अच्छी बात देखने को यह मिली कि नाटक रुका नहीं। नाटक में जो लिखा था, उसे कुछ आमंत्रित लोगों तक ही सीमित नहीं रखा। रंजीत कपूर ने इसे लखनऊ में प्रस्तुत किया। यह प्रस्तुति इतनी पसंद की गयी की इसे राज्य की नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया।

उसके बाद तो इसके मंचनों का एक सिलसिला ही चल पड़ा। नाटक का शिल्प इतना लचीला था कि जो भी इसे खेलता था, स्थानीयता और समसामयिकता के अनुरूप कुछ न कुछ जोड़ता ही जाता था। चूँकि यह नाटक नौटंकी और पारसी तर्ज पर लिखा हुआ था, जब यह नाटक राजधानी से निकल कर महानगरों के रास्ते से गुजरते हुए छोटे शहरों-क़स्बों-गाँवों में पहुँचा तो नाटक को अपने वास्तविक रूप में आने में जरा भी देर नहीं लगी। नौटंकी और पारसी नाटकों में जहाँ एक लंबे समय से पौराणिकता और ऐतिहासिकता पर ज़ोर रहा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपने नाटक को उस आवरण से निकाल कर समसामयिकता से जोड़ा है। लोक शैलियों में कथ्य को लेकर जो जड़ता चली आ रही थी, उसे इस नाटक ने साहस के साथ तोड़ा है।

आज भी महानगरों में जो नौटंकियाँ होती है, कथ्य के स्तर पर तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाती है। यहाँ तक कि सरकारी संस्थानों में भी इन शैलियों के नाटक में वर्तमान को रूपायित करने से बचते हैं। उसे जड़ता की स्थिति से कोई बाहर निकालना नहीं चाहता है। आज भी संस्कृत भाषा में जो नाटक करते हैं, उसे सदियों पहले के यथार्थ से अलग करने की जुर्रत नहीं करते हैं। जैसे संस्कृत भाषा में नाटक करने का मतलब उनके लिए उसी सामन्तवाद की दुनिया में विचरण करना होता है जहाँ आम आदमी के जीवन की कोई हलचल नहीं होती है। वही हाल नौटंकी जैसी लोक कलाओं के साथ जड़ कलावादियों ने कर रखा है। ‘बकरी’ नाटक उन तमाम जड़ता को तोड़ता है। इसकी कहानी महानगर की नहीं है। महानगर से दूर गाँव की एक औरत की कहानी है जिसकी बकरी को डाकुओं ने चोरी कर ली है।

अब उस बकरी को गाँधी से जोड़ कर धन अर्जन करने और सत्ता तक पहुँचने के लिए सीढी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे नाटक में व्यंग्यात्मक रूप से रखने का प्रयास नाटककार का है। नाटक की कहानी गाँव की है, इसलिए नाटककार के सामने इस नाटक को सहज और सरल बनाने के लिए आधुनिक नाटक के फॉर्म के बजाए लोक शैली को अपनाना सार्थक लगा। और नाटक को सीधे-सादे कहने के अपेक्षा व्यंग्य के माध्यम से। यही कारण था कि नाटक में जहाँ नाटक में पारसी रंगमंच उपस्थित था तो पुरानी नौटंकी की लोकप्रिय धुनें नाटक को संप्रेषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर थी। जगह-जगह देशज भाषा, बोली और मुहावरों का जो प्रयोग हुआ है, लोगो से सीधे कनेक्ट हो रही थी।

नाटक एक निर्णय पर जाकर ख़त्म होता है। शायद सत्ता से जुड़े लोगों को यह अंत अतिरेक लग सकता है। शुद्धतावादियों को आम आदमियों द्वारा विरोध की भूमिका में आना अखर सकता है। आधुनिक नाटक की धारा से जुड़े लोगों को इस तरह का अंत लाउड या प्रचारवादी दिख सकता है। लेकिन जो यथार्थ है, उससे इंकार भी तो नहीं कर सकते है? किसी भी नाटक को अपने नज़रिए से तौलना न्यायसंगत नहीं है। नाटक को नाटक की आत्मा के द्वारा भी देखने की आवश्यकता है। नाटक का क्या काल है, उससे काट कर नाटक को नहीं देख जा सकता है।

अगर सत्ता को इस नाटक से कोई परेशानी है, एनएसडी जैसी संस्था इसे तैयार कर के आम प्रदर्शन से पीछे हट जाती है तो इसकी वजह यह नहीं हो सकती है कि नाटय लेखन में कोई कमी रह गयी है या तैयारी में किसी तरह का कच्चापन है? जिस तरह इस नाटक को देश भर के रंगकर्मियों ने आँखों में बिठा लिया था, महानगरों में ही नहीं क़स्बों-देहातों में खेला गया और दर्शकों के द्वारा जिस तरह का रिस्पांस मिला, वो काबिलेतारीफ़ है। नाटक के प्रकाशनोदघाटन के अवसर पर ‘जन नाट्य मंच’ द्वारा 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम, नई दिल्ली की उद्यान रंगशाला में कविता नागपाल के निर्देशन में किया गया जिसमें अनिल कुमार, पंकज कपूर, मनीष मनोजा, सुभाष त्यागी और सफ़दर हाशमी ने भी अभिनय किया था। संगीत मोहन उपरेती का था।

यह वही दौर था जब देश भर के शहरों-गाँवों से सत्ताधारी सरकार की निरंकुशता और मज़दूरों-किसानों-छात्रों के विरोध को दबाने के लिए दमनात्मक कार्यवाही शुरू हो गयी थी। इस नाटक ने आन्दोलनकारियों को अपनी बात कहने के लिए जैसे प्लेटफार्म मुहैया करा दिया हो।इस नाटक का ऐसा ज़ोर था कि कुछ ही वर्षों में ‘बकरी’ नाटक के सैकड़ों प्रदर्शन हो गये। सर्वाधिक प्रदर्शन ‘इप्टा’ मुंबई ने एम एस सथ्यु के निर्देशन में किए।वहाँ इसकी रजत जयंती मनायी गयी।

यह नाटक केवल हिन्दी की बोलियों तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि देश की दूसरी भाषाओं और बोलियों में खेला गया। कन्नड़ में भारी विवाद के बावजूद इसकी प्रस्तुति प्रसन्ना ने की। यह नाटक अपने कथ्य और फॉर्म के स्तर पर इतना प्रासंगिक था कि लोगों को देखते पता चल जाता था कि नाटक कहना क्या चाहता है? इसका निशाना किस तरफ़ है? चूँकि यह नाटक व्यवस्था पर सीधा तंज कर रहा था, इसलिए सत्ता को नागवार लग रहा था। कई जगहों पर इस नाटक के प्रदर्शन पर रोक लगायी गयी तो कइयों बार रंगकर्मियों द्वारा इसका प्रतिवाद भी हुआ। नाटक के समर्थन में दर्शक सामने आये। पत्र-पत्रिकाओं ने इस नाटक पर पक्ष और विपक्ष पर विचार व्यक्त किए।

यह नाटक सत्ता और व्यवस्था को हमेशा चुनौती देता रहेगा। उनके हर रास्ते में बकरी सींघ तान कर लड़ने के लिए तैयार मिलेगी क्योंकि बकरी केवल घास नहीं खाती है, सिर झुका कर केवल मिमियाती नहीं रहती है… अपने खुर को और तेज, नुकीला भी बना रही है।