दिल्ली के विकास के बीच ताल-तलैयों का ह्रास

देश की राजधानी दिल्ली में पानी की समस्या को देखते हुए प्रख्यात पर्यावरणविद अनुपम मिश्र की पंक्तियाँ बेहद सार्थक प्रतीत होती है, क्योंकि उन्हीं के अनुसार आज से करीब सौ वर्ष पहले तक दिल्ली में करीब आठ सौ तालाबें या अन्य जल श्रोतें थी, जिसपर आम और खास सभी तरह के लोगों की जीवनधारा सुरम्य तरीके से बहती जाती थी, लेकिन हालिया “विकास” के बवंडर ने सब कुछ मिटा दिया और जो बचे हैं वे मिटने के कगार पर हैं।

“सैकड़ों हजारों तालाब

अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे

इनके पीछे एक इकाई थी

बनवाने वाले की तो

दहाई थी बनाने वाले की

यह इकाई, दहाई मिलकर सैकड़ा हजार बनती थी

पिछले दो सौ वर्षों में

नए किस्म की थोड़ी पढाई कर गये समाज ने

इस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार को

शून्य ही बना दिया”।

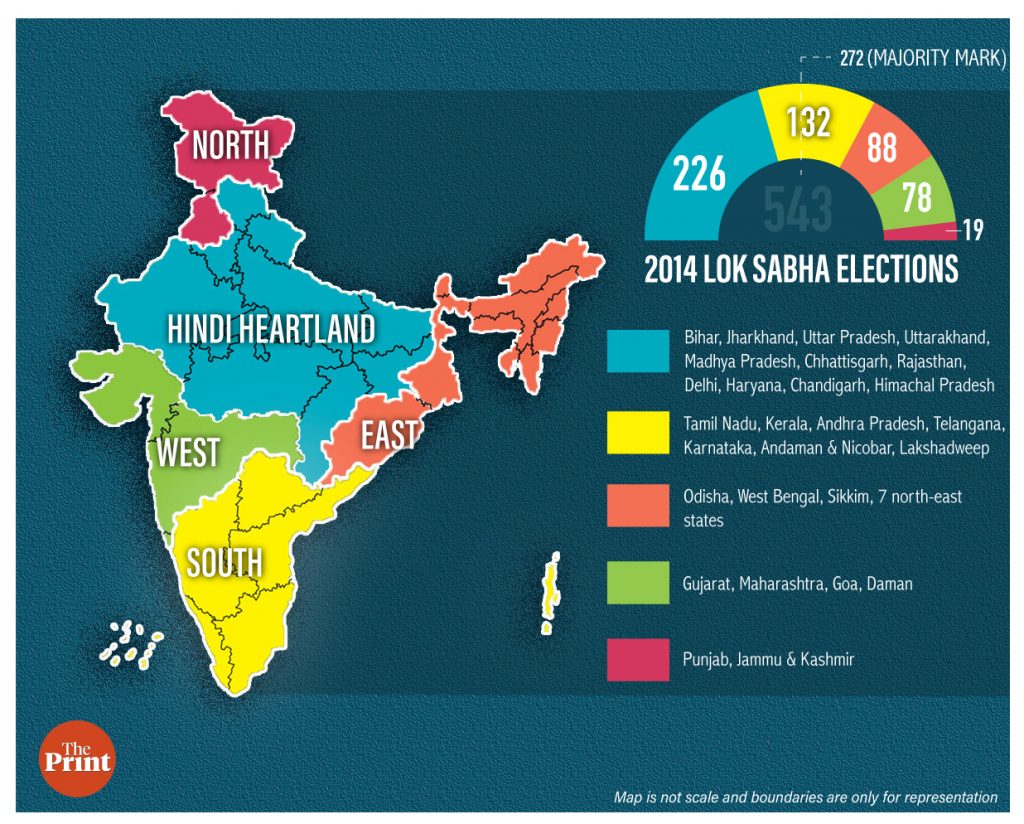

देश-दुनिया के अन्य भागों के अतिरिक्त राजधानी दिल्ली में भी पानी एक अत्यंत ही गम्भीर समस्या के रूप में सामने आई है, और इसकी महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल के चुनावों में पानी का प्रश्न जनता और जनप्रतिनिधियों का केन्द्रीय विषय रहा है। आखिर ये समस्या कैसे और किन हालातों में उत्पन्न हुई है इसपर बहुत अधिक बौद्धिक विचार विमर्श किये बिना ही कहा जा सकता है कि हमने अपनी विकास प्रक्रियाओं में पारम्परिक जल श्रोतों को कभी रखा ही नहीं। हमने इन पारम्परिक जल श्रोतों को जो शदियों के सामुदायिक सहयोग और श्रम से तैयार हुए थे उन्हें मात्र गन्दे जल से भरे एक गड्ढे या डबरे से अधिक कुछ नहीं माना।

यह भी पढ़ें- बढ़ते अवैध निर्माण की अराजकता

हमने ये भी विचार करने का प्रयास नहीं किया कि ये गन्दे और जल विहीन कैसे हुए और इसका भू-जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा। और जब तक ध्यान दिया तबतक हमने सैकड़ों हजारों जलश्रोतों को खो दिया था, मसलन दक्षिणी दिल्ली के सतपुला झील, जिसे तेरहवी शदी में बनाया गया था, अब अवशेष रूप में है बचे हैं, अगर कुछ बची है तो वो स्मृतियाँ जिसे आज के लोग अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, लेकिन ये स्मृतियाँ भी अब धुंधली होती जा रही है। वर्ष 2014 में दिल्ली पार्क और गार्डन सोसाइटी का दावा था कि मात्र विगत कुछ दशकों में ही दो सौ से अधिक झीले या पार्कों का अतिक्रमण कर लिया गया है।

यह जानकार ताज्जुब होगा कि दिल्ली के कई स्थानों का नाम तो वहां बने विशाल जल श्रोतो के नाम पर ही किया गया था जिसे दिल्ली की ही नयी पीढ़ी कम जानती है या फिर जानना भी नहीं चाहती; जैसे हौज खास जो कभी अपनी तरह का ‘वाटर-रेजर्वाइर’ हुआ करता था आज स्वयं प्यासा दिखता है। इसी तरह 1230 ई में बनी हौज-ए-शम्शी, जो आज शम्शी झील से जानी जाती है, एक समय मेहरौली में करीब एक हजार एकड़ में फैला हुआ था, लेकिन अब यह प्राणहीन हो चुका है। यही नहीं बल्कि चौदहवीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन द्वारा निर्मित बावली जिसे आज भी अग्रसेन की बावली के नाम से जाना जाता है अपने उत्तरकालीन तुगलक शैली के स्थापत्य के लिए सुप्रसिद्ध है।

हालांकि मान्यता यह भी है कि इसका निर्माण महाभारत काल में ही जल संरक्षण हेतु कराया गया था। बेहतर पुरातात्विक शोध व सर्वेक्षण के अभाव में किसी एक निष्कर्ष पर पहुँच पाना तो सम्भव नहीं लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति व विशाल संरचना इसके क्षमता व महत्व को उजागर करती है। यह दिल्ली के सबसे बड़े बावलियों में से एक है जहाँ दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से लोग तैराकी सीखने आया करते थे। लेकिन काल चक्र और आधुनिक विकास के क्रम में यह महज एक दर्शनीय स्थल बनकर रह गयी।

एक अनुमान के अनुसार तो दिल्ली में दो सौ पचहत्तर झीले थी जिसमे से दो सौ तो लगभग विलुप्त हो चुके हैं। इनके मिटने का दुख अब आधुनिक समाज को हो रहा है, और होना भी चाहिए क्योंकि ये तालाब सच में शून्य से प्रकट नहीं हुए थे, इसे बनाये जाने का एक लम्बा इतिहास है। पुराने समय में तालाब बनाने वाला, बनवाने वाला या उसमे किसी भी तरह का योगदान देने वालों का समाज में एक सम्मानित स्थान होता था, जैसे कई ऐसे समुदाय जो आज हाशिये पर हैं या फिर जो शीर्ष सामाजिक-आर्थिक स्थिति में हैं वे कभी तालाब बनाने के कार्यो से जुड़े थे।

इन्हें गजधर, सिलवटा आदि अनेक प्रतिष्ठित उपनामों से जाना जाता था। और ये आधुनिक अभियंताओं से अधिक पानी और इसके प्रबन्धन की समझ रखते थे। प्रारम्भ में ये हिन्दू होते थे, लेकिन बाद में मुस्लिम भी इस व्यवसाय में आये। मुसहर, लुनिया, दुसाध, नोनिया, गोंड, माली, परधान, कोल, कोली, धीमर, लडिया आदि ऐसे अनेक समुदाय थे जो तालाब और झील निर्माण जैसे सम्मानित कार्यों में निपुण थे, इसी तरह ब्राह्मणों की कई शाखाएँ भी इसमें संलग्न थी जैसे राजस्थान के पालीवाल और महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण आदि। इसके बनने बनाने और रख-रखाव की प्रक्रिया एक जन भागीदारी की प्रक्रिया होती थी, न कि मात्र एक राजकीय या प्रशानिक जिम्मेवारी।

यह भी पढ़ें- लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था

कई समाजों में तो यह पूरी प्रकिया एक उत्सव के रूप में आज भी मौजूद है, जैसे बिहार के मिथिला क्षेत्र में जुड़-शीतल एक लोक-त्यौहार है जिसमें कीचड़ से खेलने का प्रचलन है। प्रथम दृष्टया यह एक असभ्य त्यौहार दिखता है लेकिन एक समय इसका जल प्रबन्धन से सीधा सम्बन्ध था, आज यह त्यौहार तो है लेकिन अपना मूल अर्थ और सन्दर्भ खो चुका है। यह खेल-खेल में उत्सवी तरीके से मुख्यतः ऐसे ही तालाबों और झीलों को साफ़ करने का एक सामुदायिक प्रयास होता था। वर्तमान में हुई पानी की किल्लत के लिए हमें समाधान अपने उसी अतीत में झांकना होगा जिसे हमने अनुपयोगी मान कर अपने जन-जीवन से बाहर कर दिया था। हम पानी के उपभोक्ता तो हैं, लेकिन इसके निर्माता नहीं, यह हमें प्रकृति से सहजता से प्राप्त हो जाता है और जिस कारण हम इसके मूल्य को समझ नहीं पाए।

और हमने इसके प्रबन्धन पर कभी ध्यान नहीं दिया, और प्रबन्धन के जो पारम्परिक तरीके और ज्ञान थे उसे भी हमने विस्मृत कर दिया। दिल्ली हो या देश दुनिया का कोई भी क्षेत्र हमें पानी के संकट से निबटने के लिए इसके प्रबन्धन पर बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे वर्षा जल को कैसे संचित किया जाए, मृत ताल-तलैयों में जीवन डाला जाए और नए तालाबों का निर्माण किया जाए। इसके अतिरिक्त जो नदियाँ हैं उन्हें अविरल बहने दिया जाए न कि उसे कल-कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों और जहरीले रसायनों को प्रवाहित करने वाला नाला बना दिया जाए जैसा कि हमने यमुना के साथ साथ अनगिनत नदियों के साथ अबतक किया है। प्यास से व्याकुल समाज को तृप्त करने के लिए पानी और इसके जलश्रोतों को जीवित करना ही समय की सबसे बड़ी माँग है।

.