लोकसभा चुनाव में हिन्दी प्रदेश का महत्व

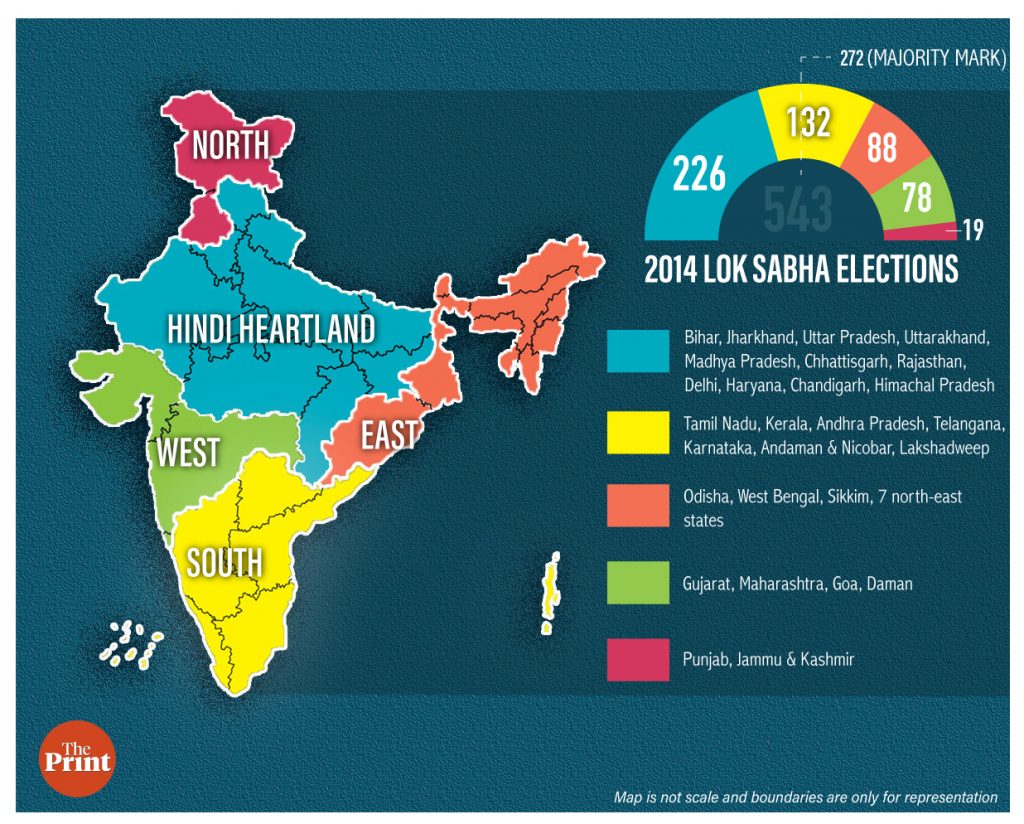

लोकसभा में कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या 543 है, जिनमे 225 सांसद हिन्दी प्रदेश के हैं| अभी तीन हिन्दी भाषी राज्यों (मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान) के विधानसभा के चुनावी नतीजों ने हिन्दी प्रदेश के सम्बन्ध में पुनः राजनीतिक दलों को आत्ममंथन के लिए मजबूर कर दिया है| इन तीन राज्यों में पहले भाजपा की सरकार थी और अब कांग्रेस की सरकार है| शेष सात राज्यों(बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, उत्तराखण्ड और दिल्ली) में दिल्ली को छोड़कर, जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, छह राज्यों में भाजपा और राजग(भाजपा के सहयोगी दल) की सरकार है| 1989 के पहले हिन्दी प्रदेश भाजपा(पहले भारतीय जनसंघ) का गढ़ नहीं था |

हिन्दी प्रदेशों में कांग्रेस का वर्चस्व था और बिहार, उत्तर प्रदेश में कुछ समय तक कम्युनिस्ट और समाजवादी दल कुछ क्षेत्रों में विशेष भूमिका में थे | आठवीं लोकसभा (1984) में भाजपा के केवल दो सांसद थे, जो हिन्दी प्रदेश से नहीं थे| नौवीं लोकसभा के बाद भाजपा की सांसद-संख्या बढती गयी – 1989 में 85, 1991 में 120, 1996 में 161, 1998 में 182, 1999 में 182, 2004 में 138, 2009 में 116, और 2014 में 282 | सोलहवीं लोकसभा में भाजपा के 282 सांसदों में से 190 सांसद हिन्दी प्रदेश के थे – बिहार से 22, उत्तर प्रदेश से 71, दिल्ली से 7, छत्तीसगढ़ से 10, हरियाणा से 7, हिमाचल प्रदेश से 4, राजस्थान से 25, मध्यप्रदेश से 27, उत्तराखंड से 5 और झारखण्ड से 12 | भाजपा के मात्र 92 सांसद अहिन्दी प्रदेशों से थे|

भारत में तीन प्रकार के राजनीतिक दल हैं – राष्ट्रीय दल, प्रांतीय दल और पंजीयित गैर मान्यता प्राप्त दल | चुनाव में मुख्य भूमिका राष्ट्रीय और प्रान्तीय या क्षेत्रीय दलों की है| कांग्रेस, भाजपा, बसपा, भाकपा, माकपा, राकांपा और तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय दल हैं| हिन्दी प्रदेश में किसी भी अर्थ में राष्ट्रीय दल से कम भूमिका प्रान्तीय या क्षेत्रीय दलों की नहीं है| बिहार में राजद, जदयू, लोजपा, रालोसपा(उपेन्द्र कुशवाहा) प्रमुख दल हैं| जीतन राम मांझी के हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा का स्थान बहुत बाद में है और आनन्द मोहन और रंजन यादव की पार्टी की भी कोई मुख्य भूमिका नहीं है| जदयू भाजपा के साथ है और इस गठबन्धन से अलग होने की उसकी कहीं कोई संभावना नहीं है| राजद, कांग्रेस, रालोसपा और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा का गठबंधन बन चुका है| जिस महागठबंधन की बात बार-बार कही जाती है और कर्नाटक से दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर एक दूसरे का हाथ थामे अब तक जितने चित्र प्रकाशित होते रहे हैं, उनमे स्थायित्व का आभाव है| भाजपा और कमुनिस्ट पार्टी को छोड़कर किसी भी दल की अपनी कोई विचारधारा नहीं है |

समाजवादी विचारधारा से दूर हो चुके हैं और दक्षिणपंथियों से उनके साथ का इतिहास पुराना है| 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर जितनी अटकलबाजियाँ हो रही है, उनमे भाजपा और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक सशस्त्र-सुदृढ़ गठबंधन बन नहीं रहा है| बनने की संभावनाएं भी कम हैं क्योंकि सत्ता लोलुपता में कहीं से भी कमी नहीं आई है| क्या सचमुच सभी राजनीतिक दलों को संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की चिंता है? उनकी चिंता केवल अपने प्रति है, अधिक-से-अधिक अपने दल के प्रति है| सच्चाई यह है कि अधिसंख्य क्षेत्रीय दलों के समक्ष अपनी अस्तित्व-रक्षा का भी संकट है| केवल हिन्दी प्रदेश को ही देखें, तो बिहार में राजद और जदयू, उत्तर प्रदेश में बसपा, सपा और रालोद, हरियाणा में भारालोद(भारतीय राष्ट्रीय लोक दल) और झारखण्ड में झामुमो(झारखण्ड मुक्ति मोर्चा) के गौरवशाली दिन बीत चुके हैं| अपने स्वर्णिम दिनों को पुनः वापस लाने की इनमे से अकेले किसी की शक्ति नहीं है| बिना गठबंधन के यह संभव भी नहीं है|

हिन्दी प्रदेश के क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस की नाकामी के कारण ही सोलहवें लोकसभा चुनाव(2014) में भाजपा को 225 में से 190 सीट प्राप्त हुई| हिन्दी प्रदेश के मतदाताओं ने ही 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गाँधी को सत्ता-च्युत किया था| हिन्दी प्रदेश सदैव निर्णायक भूमिका में रहा है और इसी करण इसे भीतर से कई रूपों में विभाजित किया| मंडल-कमंडल की राजनीति यहीं फूली-फली| जनता पार्टी की सरकार केंद्र में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी| 1980 के लोकसभा चुनाव में हिन्दी प्रदेश के मतदाताओं ने पुनः इंदिरा गाँधी को केंद्र की गद्दी सौंप दी| भाजपा और राजग की सरकार केंद्र में हिन्दी प्रदेश के कारण ही बनी| 1996 में भाजपा की 13 दिनों की और 1998 में एक वर्ष की सरकार थी, पर 1999 में केंद्र में राजग की जो सरकार बनी, वह 5 वर्ष तक कायम रही|

जिस प्रकार इंदिरा गाँधी को 1977 में सत्ता-च्युत और 1980 में सत्तासीन करने में हिन्दी प्रदेश की मुख्य भूमिका थी, उसी प्रकार 1999 में केंद्र में राजग सरकार बनाने और 2004 में सत्ता से बेदखल करने में भी हिन्दी प्रदेश आगे था| नरेन्द्र मोदी दिल्ली के सिंहासन पर हिन्दी प्रदेश के ही कारण बैठे, 225 में से 190 सीटें हिन्दी प्रदेश की ही थीं |क्या सत्रहवें लोकसभा चुनाव(2019) में हिन्दी प्रदेश नरेन्द्र मोदी और भाजपा को उसी तरह सबक देगा, जिस तरह उसने 1977 में इंदिरा गाँधी और 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था? मतदाताओं ने तीन विधानसभा चुनावों से पहले लोकसभा के उपचुनावों में यह साफ़ संकेत दे दिया था कि वह 2014 की तरह भाजपा का समर्थन नहीं करता |

लोकसभा में पहले भाजपा को बहुमत से 10 सीटें अधिक थीं | अब मात्र एक सीट अधिक है क्योंकि 13 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में वह 8 सीटों पर हारी है, जिसमे 6 सीटें हिन्दी प्रदेश की हैं – उत्तर प्रदेश की फूलपुर, गोरखपुर और कैराना सीट, मध्यप्रदेश की रतलाम और राजस्थान की अजमेर और अलवर सीट| पहले लोकसभा में उसके 282 सांसद थे, अब 278 हैं| पार्टी के भीतर भी असन्तोष है| बहराइच की भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले ने भाजपा से त्यागपत्र दे दिया है| केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की उसने कटु आलोचना की है और साफ़ शब्दों में यह कहा है कि देश को संविधान और लोकतंत्र से मतलब है, न कि मंदिर से| भाजपा के भीतर से नीतिन गडकरी के प्रधानमन्त्री बनने की मांग की जा रही है| नरेन्द्र मोदी का सिंहासन हिल रहा है| क्या हिन्दी प्रदेश के राजनीतिक दल इसे देख रहे हैं?

केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की उसने कटु आलोचना की है और साफ़ शब्दों में यह कहा है कि देश को संविधान और लोकतंत्र से मतलब है, न कि मंदिर से| भाजपा के भीतर से नीतिन गडकरी के प्रधानमन्त्री बनने की मांग की जा रही है| नरेन्द्र मोदी का सिंहासन हिल रहा है| क्या हिन्दी प्रदेश के राजनीतिक दल इसे देख रहे हैं?

अभी जिन तीन राज्यों(मध्यप्रदेश, छतीसगढ़ और राजस्थान) में भाजपा हारी है, वहां की कुल 65 सांसद सीटों में से 62 भाजपा के पास थी| अब इसकी पूरी संभावना है कि भाजपा को इन तीन राज्यों से अधिकतम 30 सीटें प्राप्त होगी| लोकसभा के उपचुनाव के बाद ही नहीं, विधानसभा के हाल के चुनाव परिणामों के बाद भी हिन्दी प्रदेश की क्षेत्रीय दलों – विशेषतः सपा और बसपा ने कुछ अधिक नहीं सीखा है| उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें है, जहाँ से भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में 71 सीटें जीती थी| उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रमुख दल भाजपा, सपा और बसपा हैं | सपा और बसपा के साथ के कारण ही गोरखपुर और फूलपुर से भाजपा प्रत्याशी जीत नहीं सका था| मुलायम सिंह यादव तीन बार और अखिलेश यादव एक बार मुख्यमन्त्री रह चुके हैं| जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में सपा की 4 बार सरकार रही है, उसी प्रकार मायावती भी चार बार मुख्यमन्त्री रह चुकी है – एक बार सपा के गठबंधन से और दो बार भाजपा के समर्थन से|

2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली| वह शून्य में सिमट गयी| 2017 के विधानसभा चुनाव में उसे मात्र 19 सीटें मिलीं और सपा को 47, जबकि इसके पहले सपा की सरकार थी| विधानसभा की 403 सीटों में से भाजपा को 312 सीटें मिलीं और कांग्रेस को मात्र 7| भाजपा का इस विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत 39.7 था और बसपा का 22.9, सपा का 22 और कांग्रेस का 6.2 प्रतिशत| बसपा, सपा और कांग्रेस का वोट प्रतिशत 51 है, भाजपा से लगभग 12 प्रतिशत अधिक | बसपा को 2014 में एक भी सीट नहीं मिली थी, कोंग्रेस को 2, सपा को 5 और अपना दल को 2| अपना दल भाजपा के साथ अगले चुनाव में कायम रहेगा| उसके अलग होने की संभावना नहीं है| उत्तर प्रदेश में भाजपा विरोधी सशक्त गठबंधन बनने के आसार कम हैं| बसपा-सपा ने तीन राज्यों के विधान सभा चुनाव के पहले गठबंधन नहीं किया| अगर किया होता तो भाजपा की सीट और कम होती| मध्यप्रदेश में अब चुनाव के बाद बसपा ने कांग्रेस का समर्थन किया है| यह उसकी मजबूरी थी | छतीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बसपा को मात्र 2 सीट मिली और 5 अजित जोगी की पार्टी छतीसगढ़ जनता कांग्रेस को, जबकि कांग्रेस को 90 सीट में से 68 सीट प्राप्त हुई |

क्या यह संभव है कि हरियाणा में कांग्रेस और भारालोद (भारतीय राष्ट्रीय लोक दल), झारखण्ड में झामुमो, कांग्रेस और झाविमो, उत्तर प्रदेश में बसपा, सपा, कांग्रेस, रालोद एक साथ मिलकर भाजपा और नरेन्द्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, केवल एक प्रत्याशी खड़ा करेंगे? अगर हिन्दी प्रदेश की 225 सीट पर भाजपा के खिलाफ मात्र एक उम्मीदवार खड़ा होगा, तो लोकसभा चुनाव में भाजपा किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकेगी| प्रश्न विपक्षी एकता का है| जिसे बार-बार गठबंधन, महागठबंधन कहा जाता है, उसका चित्र-चरित्र कैसा है? मुख्य प्रश्न एक साथ होने का आधार है, किन कारणों से राजनीतिक दल गठबंधन कायम करते हैं? क्या यह मात्र राजनीतिक अवसरवाद है या इसके पीछे कुछ विचार और सिद्धान्त भी हैं? अभी तक धर्म की एकता की बात होती रही है| तीसरा मोर्चा और संयुक्त मोर्चा भी बना है, जो टिका ही नहीं रह सका|

मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छतीसगढ़ और उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है| बसपा, सपा और अन्य क्षेत्रीय दल इन पांच राज्यों मे अधिक प्रभावशाली और निर्णयकारी भूमिका में नहीं है| इन पांच राज्यों की कुल सांसद-संख्या 74 है| अकेले उत्तर प्रदेश की सांसद संख्या इससे अधिक है| हिन्दी प्रदेश में संख्या बल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और बिहार प्रमुख राज्य हैं, जहाँ के कुल सांसदों की संख्या 120 है| दस हिन्दी राज्यों की कुल सांसद-संख्या(225) के आधे से अधिक| क्या दिल्ली में कांग्रेस और ‘आप’ के बीच, झारखण्ड में झामुमो, कांग्रेस, झाविमो और हरियाणा में कांग्रेस और भारालोद के बीच गठबंधन होगा? भाजपा के विरुद्ध गठबंधन प्रान्तीय स्तर पर ही चुनाव-पूर्व कारगर होगा| चुनाव के बाद एक बड़े गठबंधन या महागठबंधन की बात उचित होगी| बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सचमुच सभी क्षेत्रीय दल भाजपा और नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध हैं या होंगे?

बसपा, सपा और अन्य क्षेत्रीय दल इन पांच राज्यों मे अधिक प्रभावशाली और निर्णयकारी भूमिका में नहीं है| इन पांच राज्यों की कुल सांसद-संख्या 74 है| अकेले उत्तर प्रदेश की सांसद संख्या इससे अधिक है| हिन्दी प्रदेश में संख्या बल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और बिहार प्रमुख राज्य हैं, जहाँ के कुल सांसदों की संख्या 120 है| दस हिन्दी राज्यों की कुल सांसद-संख्या(225) के आधे से अधिक| क्या दिल्ली में कांग्रेस और ‘आप’ के बीच, झारखण्ड में झामुमो, कांग्रेस, झाविमो और हरियाणा में कांग्रेस और भारालोद के बीच गठबंधन होगा? भाजपा के विरुद्ध गठबंधन प्रान्तीय स्तर पर ही चुनाव-पूर्व कारगर होगा| चुनाव के बाद एक बड़े गठबंधन या महागठबंधन की बात उचित होगी| बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सचमुच सभी क्षेत्रीय दल भाजपा और नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध हैं या होंगे?

अघोषित आपातकाल और तानाशाही की बात बार-बार कही जा रही है, पर कोई भी राजनीतिक दल अपना थोडा नुकसान उठा कर भी इसके खिलाफ एक मोर्चा या गठबंधन बनाने को तैयार नहीं है| लगभग यह तय है कि उत्तर प्रदेश में अगर सपा-बसपा कांग्रेस से मिलकर गठबंधन बनाये, तो वहाँ भाजपा को मुश्किल से 30 सीटें मिलेंगी – पहले से 41 कम| उत्तर प्रदेश से 30 सीट मिलने का अर्थ साफ़ है कि केन्द्र में भाजपा बहुमत में नहीं रहेगी और अधिक संभावना उसके सरकार के न बनने की भी होगी | गठबंधन के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट सीट-संख्या है | कांग्रेस सहित सभी दलों को अपना अहंकार छोड़ना होगा| थोडा झुकना होगा, विनम्र बनना होगा, पहले की राजनीति छोडनी होगी| क्या भाजपा विरोधी राजनीतिक दल अपनी पुरानी राजनीतिक शैली छोड़ने को तैयार होंगे?

क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों को प्रभावित कर सकते हैं| जोड़-तोड़ की राजनीति तात्कालिक होती है| तात्कालिक फायदे न तो राजनीतिक दलों के लिए हितकर होते हैं, न देश और समाज के लिए| कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और आज के समय में उसे छोड़कर अलग से किसी तीसरे मोर्चे की पहल से भाजपा लाभान्वित होगी| नेताओं की निजी महत्वाकांक्षाएं देश के लिए नुकसानदेह हैं| ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो पद को ही सबकुछ समझ बैठे हैं| देश फासीवाद की तरफ अचानक नहीं बढ़ता| अगर सही अर्थों में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करनी है, तो राजनीतिक दलों को एकजुट होना पड़ेगा| इसमें मुख्य भूमिका हिन्दी प्रदेश की होगी क्योंकि यहाँ से सांसदों की संख्या सर्वाधिक है|

उत्तर प्रदेश के 80 सांसदों के बाद महाराष्ट्र के ही सांसदों की संख्या सर्वाधिक है – 48| सीट को लेकर रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा का भी फिलहाल भाजपा से मतभेद है| पिछले लोकसभा चुनाव में लोजपा के 6 सांसद थे| कम-से-कम उसे 6-7 सीट चाहिए| राजद से उसके अलग होने की संभावना कम है| उत्तर प्रदेश में मायावती शून्य पर थी फिर भी वह 37 सीटों की मांग कर रही है और कांग्रेस को मात्र 2 सीट दे रही है| उत्तर प्रदेश में भाजपा विरोधी गठबंधन तभी बनेगा, जब बसपा-सपा 30-30 सीट लें और कांग्रेस को कम-से-कम 10-15 सीट दें| यह सच है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर है, पर बिहार में तारिक अनवर के आ जाने के बाद स्थिति कुछ सुधर-संवर सकती है| बिहार में मार्क्सवादी दलों का अपना सीमित ही सही, प्रभाव क्षेत्र है| इनकी भूमिका ध्यान देने योग्य होगी| फिलहाल कम्युनिस्ट भाजपा के मुख्य निशाने पर है| अगर कम्युनिस्ट पुरानी चाल ही चलेंगे, तो हिन्दी क्षेत्र से शायद ही उनका कोई प्रत्याशी विजयी हो सके, सांसद बन सके| झारखण्ड में आजसू के भाजपा के साथ ही बने रहने की संभावना है| हिन्दी प्रदेश से पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के केवल 8 सांसद थे- बिहार और उत्तर प्रदेश से 2-2, छतीसगढ़ और हरियाणा से 1-1, मध्यप्रदेश से 2| अब राजस्थान से 2 और मध्यप्रदेश से उसके एक और सांसद हैं|

पर बिहार में तारिक अनवर के आ जाने के बाद स्थिति कुछ सुधर-संवर सकती है| बिहार में मार्क्सवादी दलों का अपना सीमित ही सही, प्रभाव क्षेत्र है| इनकी भूमिका ध्यान देने योग्य होगी| फिलहाल कम्युनिस्ट भाजपा के मुख्य निशाने पर है| अगर कम्युनिस्ट पुरानी चाल ही चलेंगे, तो हिन्दी क्षेत्र से शायद ही उनका कोई प्रत्याशी विजयी हो सके, सांसद बन सके| झारखण्ड में आजसू के भाजपा के साथ ही बने रहने की संभावना है| हिन्दी प्रदेश से पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के केवल 8 सांसद थे- बिहार और उत्तर प्रदेश से 2-2, छतीसगढ़ और हरियाणा से 1-1, मध्यप्रदेश से 2| अब राजस्थान से 2 और मध्यप्रदेश से उसके एक और सांसद हैं|

कुल 47 सांसदों में से 11 सांसद कांग्रेस के हिंदी प्रदेश से हैं| अगले लोकसभा चुनाव में हिन्दी प्रदेश से उसके सांसदों की संख्या 50-60 हो सकती है| सबकुछ गठबंधन पर और वह भी हिन्दी प्रदेश के, विशेषतः बिहार-उत्तर प्रदेश के गठबंधन पर निर्भर करता है| उनके समक्ष केवल उनके दल की ही नहीं, भारतीय संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का भी प्रश्न है| लोकसभा चुनाव में हिंदी प्रदेश मुख्य भूमिका अदा करता रहा है| 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदी प्रदेश की मुख्य भूमिका रहेगी और अधिक संभावना यह है कि यहाँ से पिछले लोकसभा चुनाव में 190 सीट जीतने वाली भाजपा यहाँ से 100 सीट पर सिमट जाय|

.