भारतीय सिनेमा में अम्बेडकर की वैचारिकी

लगभग 1900 ईसवीं के आसपास समाज सुधार की संकल्पना के साथ सामाजिक जड़ता को उखाड़ फेंकने हेतु बौद्धिक चिंतक जागरण की मशाल थामे साहित्य में आधुनिक काल आ चुका था जबकि 1913 में सिनेमा तकनीक के सहारे जाने अनजाने ईश्वरीय-चमत्कार और आस्था का पुन: बीजवपन कर भारत में अतार्किक मानसिकता तैयार कर रहा था। हालाँकि अपने जन्म से ही सिनेमा विशुद्ध मनोरंजन का महंगा साधन रहा है जिसके उपभोक्ता रईस उच्च वर्ण के रहते थे लेकिन सामाजिक परिवर्तन की शक्ति को पहचानते हुए ही प्रेमचंद जी ने 1934 में फिल्मों से जुड़ने का फैसला किया पर फिल्म उद्योग पर हावी व्यावसायिक मानसिकता वैचारिक शून्यता तथा बॉक्स ऑफिस पर असफल होने के कारण शीघ्र ही उनका मोह-भंग हो गया। तब प्रेमचंद जी के प्रगतिशील विचार सिनेमा को रास न आये।

सामाजिक समस्याओं पर फ़िल्में बनती रहीं जिनमें भारतीय समाज की रूढ़ परम्पराओं, जातिप्रथा,धार्मिक साम्प्रदायिक सौहार्द्र को फ़िल्मी परदे पर उतारा जाता रहा जो आज भी जारी है लेकिन अछूत कन्या,दहेज़,धर्मपुत्र फ़िल्में सामजिक सन्देश से लेकर आती रहीं हैं फिर क्या कारण रहे कि समाज में आज भी छुआछूत,दहेजप्रथा और धार्मिक उन्माद ज्यों के त्यों है, कारण स्पष्ट है कि इन समस्याओं का निदान ‘बॉक्स ऑफिस’ की खिड़की के अनुकूल ही किया गया फ़िल्मी रूमानियत में सन्देश और समस्या हाशिये पर रह जाते। अत: वहाँ कोई वैचारिक फलक हमें वहाँ नहीं दिखाई पड़ता है, फिल्म समीक्षक भी फिल्मों की समीक्षा बॉक्स ऑफिस को ध्यान में रखकर ही किया करते रहें हैं सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कि सामंतवादी पितृसत्तात्मक से परिपक्व भारतीय मानस इन रूढ़ कमज़ोरियों का सामना कर सकने में आड़े आता रहा हैं।

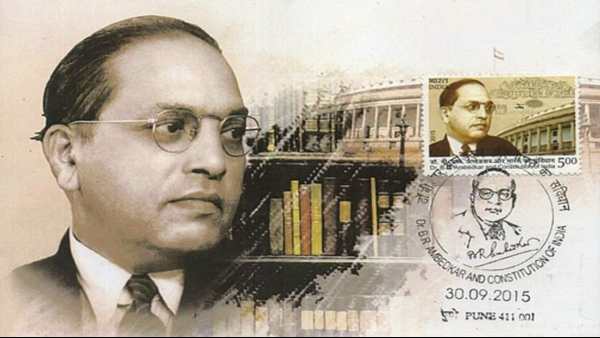

एक समय वह भी आया जबकि हमारे महान विचारकों को फिल्मों में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्थान मिलना आरम्भ हुआ गाँधी, नेहरु, पटेल, सुभाष, विवेकानंद जैसे विचारक और उनसे प्रभावित चरित्र गढ़े जाने लगे एक आदर्शवादी सोच के साथ फ़िल्में आने लगी और बॉक्स ऑफिस पर सफल भी हुई। पर दलित समाज के उत्पीड़न के प्रति विरोध दर्ज करवाने वाले विचारक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी से सिनेमा बचता रहा, ‘अछूत कन्या’ फ़िल्म के समीक्षकों ने इसे गाँधी जी के अछूतोद्धार से जोड़ा जबकि बाबा साहेब अछूतों में फैले अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान की मशाल प्रज्जवलित कर चुके थे लेकिन फिल्म में उनका कहीं कोई संकेत नहीं मिलता कारण कि बाबा साहेब तथाकथित निम्न वर्ण के थे जबकि ऊपर जितने भी नाम हैं वे सवर्ण जाति के हैं जिन्हें ब्राह्मणवादी मानसिकता सहज स्वीकार कर लेती है जबकि बाबा को उन्होंने अस्पृश्य ही माना यदि फ़िल्म में उनके विचारों को विशेष समर्थन मिलता तो सवर्ण मानसिकता फिल्म को अप्रोच नहीं करती।

वास्तव में हिंदी सिनेमा में अंबेडकरवादी विचारधारा या उनके विचारों से प्रभावित चरित्रों का हमेशा ही अभाव रहा है, अथवा कहें कि प्रभाव और वैचारिकी तो नज़र आती रही है लेकिन उसके लिए उन्हें कभी श्रेय नहीं दिया गया। देश की प्रगति को महिला शिक्षा से आँकने वाले बाबा अम्बेडकर 5 फ़रवरी 1951 में हिन्दू कोड बिल भी पेश करतें हैं जो स्त्रियों के हित में हैं लेकिन जब 1962 में विवाह से पूर्व स्त्री शिक्षा के महत्व पर बात करने वाली फिल्म ‘अनपढ़’ आती है तो वहां भी अम्बेडकरवादी विचारधारा के प्रभाव के कोई संकेत मिलते। इसी प्रकार 1972 में तपन सिन्हा निर्देशित फिल्म ‘जिंदगी जिंदगी’ आती है जिसके मूल में जातिवाद ही है, वहाँ भी बाबा को कहीं कोई श्रेय नहीं दिया जाता। क्या यह अजीब नहीं लगता कि 1982 में जब वैश्विक फलक पर शांतिदूत ‘गाँधी’ पर फिल्म बनती है तो पृष्ठभूमि पर भी अम्बेडकर कहीं नजर नहीं आते।

संविधान निर्माता, पहले कानून मंत्री और दबे कुचले शोषित वर्गों तथा स्त्री के अधिकारों के समर्थक अंबेडकर का फिल्मों में कहीं कोई अस्तित्व नज़र नहीं आता। सरकारी दफ्तरों कोर्ट स्कूल संस्थानों के दृश्य में लगी तस्वीरों में भी हमें बाबा दिखाई नही देते कारण ; क्योंकि बॉलीवुड ना ही स्त्री अधिकारों की बात कर सकता है ना ही शोषित वर्गों के लिए न्याय की बात कर सकता है तो फिर उनके अधिकारों के लिए खड़े होने वाले अंबेडकर जी को कैसे फिल्मों में स्थान दे सकता था। 80 के दशक में समानांतर सिनेमा के अंतर्गत दलित चेतना ने फिल्मों को नया विषय और स्वर दिया लेकिन समानांतर कहकर भी इन्हें हाशिये पर ही रखा गया। इन फिल्मों हमें बाबा साहेब अम्बेडकर की वैचारिकी के प्रति कोई श्रद्धा या सिद्धांत भी नहीं मिलते।

वस्तुत: दलित चेतना और अम्बेडकर जी की वैचारिकी के अंतर को इस तरह समझ सकतें हैं कि शोषित और पीड़ितों को आवाज देने वाले भीमराव अंबेडकर स्वयं शोषित समाज से थे और आज उनके विचारों को मानने वाला पढ़ा-लिखा प्रबुद्ध समाज का दलित व्यक्ति हैं। जबकि इन फिल्मों में निहित दलित चेतना उनकी यथास्थिति को दिखने भर तक थी यहाँ के पात्र दीनहीन, दबे-कुचले और निराशा का संचार करने वाले अधिक थे जिनमे कहीं कोई संघर्ष या विद्रोह नहीं मिलता। दामुल,पार, आक्रोश,अंकुर सद्गति जैसी फ़िल्मों में कहीं न गाँधीवाद समाजवाद या मार्क्सवाद का प्रभाव अधिक रहा उनकी दृष्टि आंबेडकर तक गई ही नहीं लेकिन शोषित व पीड़ित समाज के यथार्थ चित्रण की बेहतरीन शुरुआत करने में इन फिल्मों का योगदान अविस्मरणीय है इन फ़िल्मों का बौद्धिक दर्शक वर्ग बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता नहीं दिला पाया इसलिए फिल्म फेस्टिवलों की शान ये फ़िल्में दर्शक न जुटा पाई जबकि सिनेमा तो बॉक्स ऑफिस पर निर्भर करता है।

महाराष्ट्र अम्बेडकरवादी विचारधारा का जन्म स्थली होने पर भी मुंबई फ़िल्में बाबा से परिचित न होगी इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता लेकिन पिछले दशकों में हम भारतीय सिनेमा के परम्परागत ढाँचे में बदलाव देख रहें हैं। बाबा साहेब की वैचारिकी से प्रभावित फिल्मों ने अपनी उपस्थिति दर्ज़ करवानी आरंभ कर दी है क्षेत्रीय सिनेमा में विशेषकर मराठी और दक्षिण भारतीय फ़िल्में बाबा साहब के सामाजिक राजनीतिक अवदान को महत्व देतें हुए उन्हें प्रचारित प्रसारित भी कर रहें हैं। अब समय आ रहा है कि इस तरह के चरित्र सामने आ रहें हैं जो ‘जय भीम’ बोलकर बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को सिर्फ दलितों के उत्थान के लिए नहीं है बल्कि हर एक वर्ग के लिए महत्वपूर्ण मानतें है।इसके विपरीत हिंदी में ‘आरक्षण’ शब्द का लाभ लेते हुए जब इस नाम से फिल्म बनती है तो फ़िल्म में बाबा को कहीं नहीं दिखया गया जबकि शिक्षा पर बाबा ने सबसे ज्यादा जोर दिया, नायक दलित है पर बावजूद इसके उसके हाथ में बाबा की कोई पुस्तक कमरे में कोई तस्वीर या संवादों में कही बाबा की विचारधारा नहीं मिलती जबकि दक्षिण में अम्बेडकर जी के ‘जय भीम’ नारे के शीर्षक से फिल्म बन जाती है।

रजनीकांत जब काला और कबाली में दलित की भूमिका में आतें है तो नीले रंग, बाबा की तस्वीरें आपको उनकी वैचारिकी की उपस्थिति का लगातार अहसास कराती हैं। कबाली फिल्म के बात करें तो हम देखेंगे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा क्रू मेंबर दलितों की संख्या से है।फिल्म निर्माण के दौरान अधिकतर ऐसी खबरें गढ़ी जाती कि कि डायरेक्टर पा रंजीत, सिनेमैटोग्राफर जी. मुरली ,आर्ट एंड कास्टयूम डायरेक्टर थ.लिंगम गीतकार उमा देवी अरुण रजा कामराज और एम् बालमुरुगन सभी दलित समाज से हैं अत: फिल्म नहीं चलेगी लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई जो इस बात का संकेत थे कि बाबा साहेब की वैचारिकी को जानने समझने और देखने वाला एक बड़ा वर्ग तैयार हो चुका है पर हिंदी नायक नायिका जय भीम जैसे नारे लगाते अभी भी नहीं दीखते हाँ, आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों में वे दलितों के उद्धारक के रूप में खुद को प्रस्तुत करतें हैं ।

काला, कबाली, जय भीम से भी पूर्व मराठी फिल्म निर्देशक नागराज मंजुले फैन्दरी और सैराट फिल्में बनातें हैं फैन्दरी में दलितों के विद्रोह को पहली बार दिखाया गया है,यह फिल्म सबक देती है संघर्ष ही यथास्थिति से मुक्ति दिलवा सकता है विद्रोह करना बहुत जरूरी है। नागराज स्वयं अम्बेडकरवादी विचारक हैं और दलितों में अम्बेडकरवादी विचारधारा को फिल्मों के माध्यम से प्रसारित प्रचारित करने का लक्ष्य रखतें हैं उनकी फ़िल्मों का दलित दबा कुचला नहीं बल्कि अम्बेडकर विचारधारा से सम्पन्न अपने आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करने वाला है। अम्बेडकर साहेब की वैचारिकी कहें अथवा बॉक्स ऑफिस का आकर्षण जब विजय बोराड़े के जीवन पर आधारित झुंड फिल्म के लिए उन्होंने दिग्गज अमिताभ बच्चन को कास्ट किया तो वे इनकार न कर सके।

वैसे दक्षिण के रजनीकांत और बॉलीवुड के अमिताभ की लोकप्रियता और फिल्म बिकने की विश्वसनीयता को भी हम झुठला नहीं सकते। लेकिन इस फिल्म की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि फिल्म से जुड़े कलाकार झुग्गी झोपड़ी से जुड़े हैं जिन्हें अमिताभ के साथ काम करने का अवसर नागराज ने दिया और सिद्ध किया कि फिल्म इंडस्ट्री में अभिनय किसी की बपौती नहीं बस एक बार मौका मिलने की देर है कोई भी कलाकार बन सकता है कहानी सभी को एकसमान मौका देने का सन्देश देती है । हिंदी फिल्मों में हर धर्म के तीज त्योहार मनाने के दृश्य गीत संगीत आते रहतें हैं यह पहली फिल्म है जिसमें हमें ‘भीम जयंती’एक उत्सव की तरह देखने को मिलती है।

‘जय भीम’ शीर्षक से बनी फिल्म नाम में ही बाबासाहेब आंबेडकर का आह्वान है। एक दृश्य में छोटी बच्ची वकील की नकल पर अखबार पढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं वह बाबा भीमराव अंबेडकर के ही विचार है कि शिक्षा ही आपको तमाम समस्याओं से मुक्त कर सकती है चाहे वह किसी जाति हो धर्म संप्रदाय हो।जय भीम फिल्म हाई कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रा के वास्तविक जीवन के एक केस पर आधारित है जो उन्होंने अपने वकालत के दिनों में जो ‘कुरवा’ जनजाति के लिए लड़ा और जीता था। नायक वह टिप्पणी करता दिखता है स्कूलों में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताओं में कोई बच्चा अंबेडकर का रोल क्यों नहीं निभाता। आज जय भीम सिर्फ नारा नहीं रह गया है या अभिवादन का शब्द नहीं रह गया है बल्कि यह एक ऐसा शब्द हो गया है जो भीमराव अंबेडकर के विचारों के प्रति एक स्वाभिमान और सम्मान और क्रांति को हमारे सामने लेकर आता है।

इनके अतिरिक्त तमिल फिल्म ‘असुरन’ का नायक जब कहता है कि ‘अगर हम खेत रखेंगे तो वह उन्हें हड़प के लिए अगर हमारे पास पैसा होगा तो उसे छीन लेंगे लेकिन अगर हमारे पास शिक्षा है उसे कोई नहीं छीन सकता’ सीधे तौर पर यह संवाद शिक्षा पर बाबा साहब का ही तो वक्तव्य नजर आता है। इसी तरह ‘कर्णन’ फिल्म सवर्ण समाज की संकुचित मानसिकता की पोल खोलती है कि हमारे समाज में नाम और सरनेम का क्या महत्त्व है क्योंकि सरनेम बताते ही हम निर्णय लेतें हैं कि इस व्यक्ति को उठा बैठा या खाया पिया जा सकता है या नहीं फिल्म में पुलिसवाला कहता है कि ‘तुम लोग अपना नाम दुर्योधन द्रौपदी कर लोगी तो क्या वैसे हो जाओगे कैसे हो जाओगे?’ इसलिए बाबा साहब की वैचारिकी सिखाती है ‘जो हो’ उस पर ही गर्व करो। इसलिए अम्बेडकरवादी अभिमान से जय भीम कहतें हैं।

अम्बेडकर जी की वैचारिकी से संपन्न पा रंजीत की सरपट्टा परंबराई का दलित नायक दलितों के मनोबल को बढ़ाता है। मराठी फिल्म ‘जयंती’ का सन्देश है कि महापुरुषों की जयंती पर दिया जलाकर पूजा करके बनाने से बेहतर है उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना, परिवर्तन और जागरूकता अम्बेडकर की वैचारिकता से ही आएगी,इस फिल्म में दिखाया गया है।हिंदी फिल्मों में अम्बेडकर की वैचारिकी अभी भी स्वीकार्य नहीं है ‘ 200 हल्ला हो’ नामक फिल्म के प्रमोशन के दौरान अमोल पालेकर कहते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ब्रह्मणवादी मानसिकता से बाहर नहीं आना चाहती है हिंदी फिल्में आज भी जाति के सवालों से बचती है क्योंकि वहां मनोरंजन नहीं बल्कि वे आपको विचलित करती हैं और बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाई करके नहीं दे सकते।

हम जानतें हैं कि सिनेमा लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा है और पॉपुलर कल्चर ‘मास’ के सहारे आगे बढ़ता है आज का शिक्षित दलित अम्बेडकरवादी ‘मास’ अंबेडकर को सिनेमा में देखना चाहता है तो सिनेमा इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि इन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस सफलता ने सिद्ध कर दिया है कि दलित अंबेडकर विचारधारा को सिनेमा में जगह देनी ही पड़ेगी। आज राष्ट्रभक्ति को केंद्र में रखकर एक ख़ास एजेंडे के तहत हिंदी सिनेमा बन रहा है तो दूसरी ओर चिन्तक पढ़ा लिखा दलित दर्शक अंबेडकरवादी विचारधारा की फिल्मों को देखना चाहता है इसका एक नकारात्मक पक्ष यह भी है कि जब फ़िल्म में दलितों पर शोषण होता है तो उसे देखकर जाने अनजाने दलित दर्शकों में शोषकों के प्रति नफरत या घृणा का बीज पनपने लगता है।

दूसरी ओर यूपी-बिहार हिंदी पट्टी जैसे छोटे शहरों की कहानियों को परोसने वाली फिल्मों के नायक नायिका के उच्चवर्णीय सरनेम पर भी हम गौर कर सकते हैं जो जातिवाद को मजबूती से स्थापित करने का प्रयास कर रही है। दर्शक वर्ग बंट गया है, यहां तक कि समीक्षकों के भी, एक और दलित अंबेडकरवादी समीक्षक दूसरा सवर्ण वर्ग। कला और कलाकार का कोई धर्म या जाति नहीं होती उसकी एकमात्र पहचान उसकी प्रतिभा ही है जिसे बॉलीवुड को स्वीकार करना होगा झुण्ड से अमिताभजी ने इसका आरम्भ कर दिया है और सबसे महत्वपूर्ण बात बॉक्स ऑफिस का पिटारा भी अम्बेडकर जी की वैचारिकी से कोई परहेज़ नहीं कर रहा।