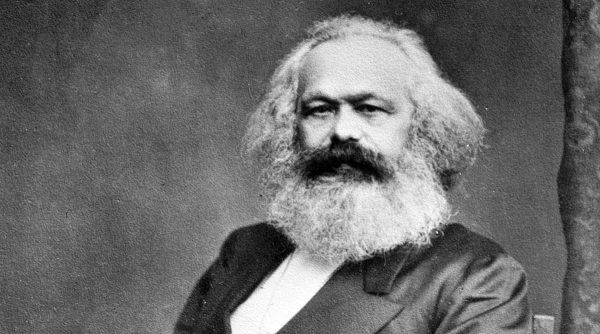

अभी-अभी हमलोग एक नाटक देख रहे थे नीलामी घर। उसमें बार-बार कोरस की तरह जो अंतरा आता है वो उन सब चीज के बारे में बताता है कि ममता, धन-धान्य सब छह आना। यानी सब चीज छह आना में मिलता है। मार्क्स कहा करते थे जितनी चीजें हमारे आस-पास है पूँजीवाद सबको माल में तब्दील कर डालता है। कम्युनिट मैनीफस्टो में मार्क्स ने बहुत अच्छे तरीके से दिखलाया है। कहा है कि जिन चीजों को तोहफे में दिया जाता था पर उसकी अदला-बदली नहीं होती थी, जिन चीजों को दिया करते थे तो उसे बेचा नहीं जाता था। जिन चीजों को हासिल किया जाता था तो उसको खरीदा नहीं जाता था।

पूँजीवाद ने उन सभी पवित्र चीजों को पण्य वस्तु में यानी खरीदने-बेचने की चीज में बदल डाला है। ये नाटक इसी सच्चाई को अभिव्यक्त करता है। ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री थे मॉरिस डॉब कहा करते थे कि ‘‘मार्क्सवाद के बारे में ये बताना ज्यादा कठिन है कि मार्क्सवाद क्या नहीं है इसके बजाए कि मार्क्सवाद क्या है?’’ मेरी समझ से मार्क्स हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम अपने आस-पास की दुनिया के बारे में सही ढ़ंग से, सही किस्म के सवाल उठाना सीखें।

आवश्यकता और स्वतन्त्रता का क्षेत्र

मार्क्स के बारे में कहा जाता था कि दो चीजें सबसे प्रमुख है। पहली आवश्यकता का क्षेत्र और दूसरा स्वतन्त्रता का क्षेत्र। हम आवश्यकता के क्षेत्र को पूरा कर लेने के बाद स्वतन्त्रता के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। स्वतन्त्रता का क्षेत्र आवश्यकता के क्षेत्र पर ही खड़ा होता है। आवश्यकता का क्षेत्र का मतलब हमारी भौतिक दुनिया है। यानी हमारी सांसारिक जरूरतों के लिए जरूरी आवश्यक श्रम हो सके। इस भौतिक दुनिया को दो तरीकों से चलाया जा सकता है। पूँजीवाद या फिर समाजवाद या साम्यवाद। मार्क्स कहा करते थे कि मानवता के विकास की जो असीम संभावनाएँ हैं उनके सामने पूँजीवाद सबसे बड़ी बाधा के रूप में उपस्थित हो चुका है। इसलिए आज हमलोग बात करते हैं कि हमें आवश्यकता के क्षेत्र से स्वतन्त्रता के क्षेत्र की तरफ जाना पड़ेगा।

कार्ल मार्क्स के प्रिय लेखक

मार्क्स के प्रिय लेखकों में थे गोथे, दांते, शेक्सपीयर, बाल्जाक इत्यादि। फ्रांसीसी लेखक बाल्जाक के बारे में मार्क्स एक किताब भी लिखना चाहते थे। मार्क्स ‘पूँजी’ के बाद बाल्जाक पर ही लिखना चाहते थे। पूँजी को तो उन्होंने ‘इकोनोमिक क्रैप’ कह डाला। जिस मार्क्स के पास जीवन पर पूँजी का अभाव रहा, पैसे-पैसे को वे मोहताज रहे, वही पूँजी के चरित्र का समझाने वाले दुनिया की सबसे अच्छी मशहूर किताब लिखते हैं। पूँजी की दुनिया को कैसे समझा जाए ये उनकी चिन्ता का प्रमुख सबब था।

मार्क्स से हमें ये भी सीखना है कि हम साहित्यकारों के बारे में अपनी राय कैसे कायम करें? बाल्जाक मार्क्स के अत्यन्त प्रिय लेखकों में थे, जबकि कहा जाए तो एक तरह से ‘रिएक्शनरी’ थे, राजशाही के समर्थक थे। गोथे की एक पंक्ति मार्क्स को बेहद पसन्द थी कि ‘थियरी माई फ्रेंड इज ग्रे, एँड ग्रीन इज द एटरनल ट्री ऑफ लाइफ’ यानी ‘दोस्तों सिद्धान्त एक ग्रे रंग का है जबकि जीवन का पेड़ बेहद हरा-भरा है।’

मार्क्स को जीवन (लाइफ) से बेहद लगाव था। पूँजीवाद से सबसे अधिक इसी बात की शिकायत थी कि वो ‘लाइफ’ को लाइफलेस बना देता है, जीवन से उसकी जीवनीशक्ति छीन उसे जीवनहीन बना देता है। वो न सिर्फ सर्वहारा को बल्कि पूँजीपतियों को भी जीवन से महरूम कर हृदयहीन बना देता है। पूँजीपति के अन्दर भी मनुष्योचित संस्कार तब तक नहीं पा सकते, जीवन को हासिल नहीं कर सकते जब तक कि पूँजीपति और सर्वहारा निजी संपत्ति का अतिक्रमण न कर ले।

सर्वहारा की तानाशाही

मार्क्सवाद के बारे में सोशल मीडिया पर आजकल कहा जाता है कि वो शैतान सिद्धान्तकार था। मार्क्स की ‘सर्वहारा की तानाशाही’ पर आज सबसे अधिक हमला किया जाता है। यदि ‘सर्वहारा की तानाशाही’ को हटा दिया जाए तो फिर मार्क्सवाद की आत्मा ही समाप्त हो जाएगी। वर्गसंघर्ष का सिद्धान्त, बेशी मूल्य आदि का सिद्धान्त की खोज के लिए मार्क्स पहले ही दूसरों को उसका श्रेय दे चुके थे। मार्क्सवाद तीन धाराओं -ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्र, फ्रांसीसी समाजवाद और जर्मन दर्शन से मिलकर बना है। सर्वहारा की तानाशाही पर सबसे अधिक सवाल उठाते हैं।

आज असली सत्ता, मूल ताकत किसके पास है? मार्क्सवाद हमको ये समझ देता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बड़े-बड़े विशाल बैंकों व वित्तीय संस्थानों के पास है। असली सत्ता इसके हाथ में है और इसके प्रतिनिधि जनता द्वारा नहीं चुने जाते। जो ‘सर्वहारा की तानाशाही’ पर हमला बोलते हैं वो वित्तीय तानाशाही पर चुप रहते हैं, एक लफ्ज नहीं बोलते उसके खिलाफ।

पूछा जाए कि सर्वहारा की तानाशाही कैसी थी? हमको पेरिस कम्युन को याद करना चाहिए। मात्र दो महीनों तक पेरिस कम्युन का शासन रहा। जिस व्यक्ति ने ‘सर्वहारा की तानाशाही’ पदबंध को इजाद किया अगस्तो ब्लाक, जिसके बारे में कहा जाता है कि फ्रांस की हर सरकार ने उसको जेल में डाला। पेरिस कम्युन के मात्र दो महीनों के शासन के दौरान सेना को खत्म कर, जनता को हथियारबन्द कर दिया गया। उस पेरिस कम्युन में मजिस्ट्रेट से लेकर सभासद तक जनता द्वारा चुने जाते थे। सार्विक मताधिकार था, यूनिवर्सल फ्रंचाइज। अमेरिका जो खुद को सबसे बड़ा लोकतन्त्र कहता है वहाँ सार्विक मताधिकार पेरिस कम्युन के नब्बे साल बाद यानी 1960 के दशक में हासिल हुआ जब काले लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। राइट टू रिकॉल के बारे में, आज भी सिर्फ बात ही होती है, वो पेरिस कम्युन के वक्त लागू था।

पेरिस

पेरिस में राहजनी बन्द हो गयी थी, चोरी-डकैती बन्द हो गयी थी, पेरिस की वेश्यायें गायब हो गयी थी। 1848 के बाद पेरिस की सड़कें निरापद हो गयी थी। यही था मार्क्स का सर्वहारी की तानाशाही का मॉडल जिसपर आज सबसे अधिक हमला किया जा रहा है। इसलिए मार्क्स के बारे में बात करते हुए सर्वहारा की तानाशाही को डिफेंड करना चाहिए। लेनिन ने जब अपनी मशहूर अप्रैल थीसिस लिखी उसमें समाजवादी समाज का खाका स्पष्ट करते हुए उसके फुटनोट में लिखा कि ‘‘ठीक वैसा ही राज्य जैसा कि अपने भू्रण रूप में पेरिस कम्युन में था।’’

ठीक ऐसे ही मार्क्स के धर्म सम्बन्धी विचारों को बहुत तोड़ा-मरोड़ा गया है। मार्क्स ने धर्म के बारे में बहुत सही कहा है कि ‘‘धर्म और कुछ नहीं बल्कि आँसुओं की घाटी की परछांई है’’। ‘आँसुओं की घाटी की परछाई’ । यदि हम दुर्ख-दर्द से भरी आँसुओं की घाटी को सुखा दे तो धर्म की जरूरत भी समाप्त हो जाएगी।

पूँजीवाद में बहुत चालाकी से स्वतन्त्रता को जोड़ दिया गया है। यदि आपको आजादी चाहिए तो आपको पूँजीवाद ही दे सकता है। रूस के महान साहित्यकार दोस्तोव्स्की का ‘सेलेक्शन ऑफ प्रिजन नोट बुक’ जिसमें उन्होंने एक कैदी की चर्चा की है। जेल में एक कैदी है वो जेल से भागने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए सिक्के जमा कर रहा है। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है यदि जेल से आजाद होना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिक्के चाहिए। दोस्तोव्स्की आगे लिखते हैं ‘मनी इज मिंटेड फ्रीडम’ मतलब सिक्का मुद्रा के रूप में ढ़ाली गयी आजादी है। पूँजीवाद की सबसे बड़ी सफलता है कि वो आजादी को पूँजी से जोड़ देता है। इसलिए हम जब भी मुक्ति की बात करें तो हमको उसकी वैकल्पिक अवधारणा पेश करना होगा।

कार्ल मार्क्स के पहले के दार्शनिक

मार्क्स के पहले के दार्शनिक कहा करते थे कि सत्य हमारे पास है तुमको घुटने टेकना होगा। जबकि मार्क्स कहते हैं ‘‘हमने अपने पूर्ववर्तियों की गलतियाँ दुरूस्त की उसकी तुलना में आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो हमारी गलितियों में सुधार लाएगी उनकी संख्या बहुत बड़ी होगी।’’ 1917 की क्रांति के बाद लेनिन जब सबसे अधिक मुश्किलों में होते तो कहा करते ‘आओ हम लोग मार्क्स की तरफ मुड़कर देखें’। मार्क्स की अब भी बहुत सारी सामग्री अप्रकाशित है। एक दो वर्ष ‘फ्रंटलाइन’ में एक इंटरव्यू में बताया गया कि अभी भी उनकी बहुत सारी सामग्री दुनिया के सामने आना बाकी है।

मार्क्स के प्रिय लेखक थे शेक्सपीयर। मार्क्स शेक्सपीयर को अपने परिवार के साथ शेक्सपीयर के नाटकों के कुछ दृश्यों का अपनी बेटी और दामाद के साथ प्रदर्शन करना प्रिय था। शेक्सपीयर का महान नाटक है ‘हैमलेट’। ‘हैमलेट’ नाटक का मुख्य नायक खुद ‘हैमलेट’ है। हैमलेट के पिता की हत्या कर दी जाती है। हैमलेट की माँ अपने पति के हत्यारे से ही विवाह करने को इच्छुक है। जोकि दरअसल उसका चाचा है। यानी हैमलेट की माँ अपने देवर और पति के हत्यारे से शादी करना चाहती है। श्राद्ध के लिए उपयोग होने वाला अनाज अब विवाह के उत्सव के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। हैमलेट का चाचा, उसकी माँ को उपहार देकर, मीठी-मीठी बातें करके बहलाता-फुसलाता है।

ऑथेलो

शेक्सपीयर के ‘ऑथेलो’ में ‘इयागो’ का ऐसा ही चरित्र है। वो जो है नहीं वो खुद को दर्शाता है। इयागो का मशहूर वाक्य है ‘आई एम नॉट, व्हाट आई एम’। यानी जो मैं हूँ नहीं वो खुद को दिखलाता हूँ। ये जो नकली दुनिया है, ये पूँजीवाद की देन है, हैमलेट ये सब देखता है। उसके पिता पुराने ख्यालों वाले सच्चरित्र व्यक्ति थे लेकिन माँ को धोखा देने वाला, उपर से मुस्कराने और भीतर से कपटी व्यक्ति अधिक पसन्द आता है। अपनी माँ के कामातुर व्यवहार से हैमलेट हतप्रभ है। तब वो वाक्य बोलता है जो शेक्सपीयर के साथ पिछले चार सौ वर्षों से दुहराया जा रहा है। ये जीवन जीने लायक है या नहीं। ‘जियें कि न जियें’ ‘टू बी और नॉट टू बी’

शेक्सपीयर के वक्त पूँजीवाद अपने अभ्युदयशील अवस्था में था आज वो अपने वृद्धावस्था में आ चुका है। अपनी उम्र से अधिक जिए जा रहा है इसकारण तमाम किस्म की समस्यायें पैदा किए जा रहा है।

मार्क्स हमें ये बताते हैं कि केाई चीज जब तक घटित नहीं होता तब तक अपरिहार्य नहीं है। इसलिए संघर्ष में हम कभी भी शामिल हो सकते हैं कभी भी देर नहीं होती। मार्क्सवादी दर्शन में कहा भी जाता है ‘है नहीं, हो रहा है’ अतः यदि कोई चीज घटित हो रही है तो उसमें हस्तक्षेप कर उसे बदला भी जा सकता है।

मार्क्स की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि शासकों ने हमारे लिए जो भविष्य निर्धारित किया हुआ है हम उस भविष्य को मानने से इंकार करते हैं। हम अपना भविष्य, अपनी नियति खुद निर्धारित करेंगे। इस काम में हमें सबसे अधिक सहायता दौ सौ वर्ष बाद भी कार्ल मार्क्स से ही मिल रही है।

(कार्ल मार्क्स की 200 वीं जयंती (5 मई) के अवसर पर ‘कार्ल मार्क्स जन्मशताब्दी समारोह समिति’ द्वारा आई.एम.ए हॉल में आयोजित कार्यक्रम में लेखक द्वारा दिया गया वक्तव्य)

.