जेपी आन्दोलन: लोकतन्त्र के लिए महासमर

मार्क्सवाद, समाजवाद, गाँधीवाद या सर्वोदय तक की यात्रा में जयप्रकाश जी की परिवर्तन की जो वैचारिकी बनी थी, उसे मूर्त रूप में उतारने का अवसर उन्हें 1974 के बिहार के छात्र आन्दोलन ने दिया। 18 मार्च 74 को शुरू हुआ छात्रों का अपने 12-सूत्री मांगों के लिए शुरू किया गया आन्दोलन आकस्मिक और स्वत:स्फूर्त नहीं था। इसके पीछे महीनों की तैयारी थी। प्रेरणा तो गुजरात के छात्रों के नवनिर्माण आन्दोलन से मिली थी जहां मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा था। जयप्रकाश गुजरात गए थे, उन्होंने छात्रों को संबोधित किया था और उनसे लोकतन्त्र की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान भी किया था। 13-14 फरवरी को उन्होंने अहमदाबाद और साबरमती आश्रम में तीन सभाओं को संबोधित किया था।

पहली सभा व्यापारी महामंडल की थी जिसमें उन्होंने संकट काल में व्यापारियों को उनके कर्तव्य का ध्यान दिलाया था, साथ ही ट्रस्टीशिप के महत्व और प्रासंगिकता पर भी बात की थी। साबरमती में उन्होंने रचनात्मक कार्यकर्ताओं की सभा में कहा कि देश भर में एक क्रान्तिकारी स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने लोकतन्त्र को वास्तविक बनाने की जरूरत पर बल दिया और मतदाता परिषदों के साथ ही ग्राम सभा परिषदों की स्थापना पर जोर दिया ताकि जनता स्वयं अपने उम्मीदवार का चयन करे और जनप्रतिनिधियों पर दल का नहीं बल्कि स्वयं मतदाताओं यानी जनता का अंकुश रहे। 14 फरवरी को उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी के छात्रों की सभा में कविवर बच्चन की पंक्तियों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं- ‘आज लहरों में निमन्त्रण, तीर पर कैसे रुकूं मैं..।’

जेपी स्वयं को ही मानो समर में कूदने की चुनौती दे रहे थे। उन्हें आने वाली परिस्थितियों का आभास हो गया था। फरवरी 1974 में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव निष्पक्ष हों, उनमें कोई गड़बड़ी न होने पाए, इस पर निगरानी रखने के उद्देश्य से 9 दिसंबर 1973 को पवनार में उन्होंने ‘यूथ फॉर डेमोक्रेसी’, ‘लोकतन्त्र के लिए युवा’ का आह्वान किया था। कानपुर की सभा में भी उन्होंने सन् 1942 की-सी क्रान्तिकारी स्थिति उत्पन्न होने की बात की थी। बाद में जनवरी 74 में गुजरात के नवनिर्माण आन्दोलन में शामिल छात्रों ने यह बात स्वीकारी थी कि उन पर जेपी की ‘यूथ फॉर डेमोक्रेसी’ की अपील का बड़ा गहरा असर हुआ था।

इधर गुजरात की घटनाओं से बिहार के छात्रों में भी परिस्थितियों को बदलने का हौसला जग रहा था। 22 जनवरी 74 को पटना विश्वविद्यालय के व्हीलर सिनेट हॉल में तरुण शांति सेना और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ ने यूथ फॉर डेमोक्रेसी के आह्वान को लेकर छात्रों की एक सभा आयोजित की। इस सभा में जेपी ने आगामी चुनाव को स्वतन्त्र और निष्पक्ष बनाने के लिए युवकों को आगे आने के लिए कहा, एक प्रकार से चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने की बात कही। साथ ही नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के प्रति उन्हें उनकी जिम्मेदारी बताई। इस सभा में स्टेट्समैन के संपादक कुलदीप नैयर भी थे। इसके बाद 1 फरवरी को पटना कॉलेज मैदान में जेपी की एक और सभा हुई जिसमें उन्होंने गलत शिक्षा पद्धति को बदलने की बात कही जो गुलामी की शिक्षा देती है, शिक्षा के मूल उद्देश्यों से उसका कोई लेना देना नहीं। संसदीय लोकतन्त्र की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में जनतन्त्र नहीं बल्कि ‘दलतन्त्र’ है। जनता का अधिकार उसके वोट देने के कर्तव्य मात्र तक सिमट आया है। जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि नहीं चुनती है, दल चुनते हैं। जनता केवल मत देती है, जीतने वाले प्रतिनिधि पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता, कोई दबाव नहीं रहता। यह स्थिति बदलनी होगी और युवाओं को इसके लिए आगे आना ही होगा।

जेपी की इन सभाओं और अपीलों का असर यह हुआ कि बिहार के कई शहरों में छात्र-नौजवानों की सभाएं हुईं, प्रदर्शन हुए। कहीं जमाखोरी, मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो कहीं रोजी-रोटी भत्ता के लिए। युवाओं में एक बेचैनी थी जिसे सत्ता में बैठे लोग समझ नहीं पा रहे थे या उसे तरजीह ही नहीं दे रहे थे। 17 और 18 फरवरी 74 को छात्र नेताओं ने पटना में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया। 17 फरवरी को सभा की अध्यक्षता तो स्वयं पटना विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने की। सम्मेलन में आठ सूत्री मांगों को लेकर 26 फरवरी से खुला आन्दोलन चलाने का निर्णय लिया गया। बाद में चार और माँगें जुड़ गईं। छात्र नेताओं ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और शिक्षा मंत्री से भी मिलकर अपनी मांगे रखीं। सब ओर से कोरे आश्वासन के बाद 18 मार्च को विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम हाथ में लिया। सरकार को इस विरोध आन्दोलन की तीव्रता और व्यापकता का अनुमान नहीं होता तो वह पहली बार सीआरपी और बीएसएफ जैसी केंद्रीय बलों को स्थिति नियंत्रित करने के लिए पहले से नहीं बुलाती। हिंसा हुई, भयानक दमन हुआ, गोलियां चलीं। आन्दोलन लगातार प्रसार पाता गया।

आन्दोलनकारी शहरों में धरना-प्रदर्शन के अलावा जन शिक्षण का कार्य करते गांव में भी फैल गए। जहां कहीं अन्याय दिखा, विसंगतियां दिखाई दीं, उन्होंने प्रतिकार किया। बात जातिसूचक प्रतीकों को छोड़ने, तिलक-दहेज की प्रथा का अंत करने, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने से लेकर सामाजिक गैरबराबरी, भू-शोषण की परिस्थितियों समाप्त करने तक जा पहुंची। भूमिहीनों को वास गीत के परचे देने के कार्यक्रम भी लिए गए। वयस्क शिक्षा और महिला शिक्षा के साथ ही शराब बंदी के लिए भी कार्यक्रम लिए गये। तीन-चार-पांच अक्टूबर 1974 को अभूतपूर्व बिहार बंद से सरकार भी सकते में आ गई। एक और बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम लिया गया जनता सरकारें स्थापित करने का। यह प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण जनपक्षीय के कार्यक्रम था जिसमें स्थानीय स्तर के कार्यों के निष्पादन के लिए स्वयं स्थानीय जनता को प्रेरित और तैयार किया जाता था और सरकारी संस्थानों पर निर्भरता को त्यागने पर जोर दिया जाता था। जनता की अपनी संस्थाओं, जैसे ग्राम सभा को सशक्त करने के उपाय खोजे जाते थे। इस प्रकार आन्दोलन केवल शासन के विरोध तक नहीं सिमट कर दूरगामी महत्व के विषयों से जुड़ रहा था।

1 जनवरी 1975 को जयप्रकाश जी ने 15 से 30 वर्ष के छात्र-युवाओं के एक निर्दलीय अर्धसैनिक संगठन की स्थापना की- छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी जो संपूर्ण क्रान्ति के लिए समर्पित था। इसी प्रकार लोक समिति आम जनता का संगठन था। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति आन्दोलन का चेहरा थी। आन्दोलन में कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़कर लगभग सभी दल शामिल थे लेकिन जेपी आन्दोलन के निर्दलीय स्वरूप पर जोर दे रहे थे। जेपी ने खराब स्वास्थ्य के बावजूद संगठन खड़ा करने की हरचंद कोशिश की। आन्दोलन में जनसंघ और आरएसएस की भागीदारी को लेकर सरकार आन्दोलन पर आक्षेप लगती थी कि यह फासिस्टों के हाथ में है। गतिरोध दूर करने के लिए जयप्रकाश जी और इंदिरा जी के बीच एक बैठक भी आयोजित की गई थी जिसमें कथित तौर पर इंदिरा जी बातचीत करते अपने नाखून साफ करती रहीं। उन्होंने अपनी तरफ से यही सौजन्य प्रदर्शित किया।

1975 के शुरुआती महीनों तक जेपी आन्दोलन का स्वरूप राष्ट्रव्यापी हो चुका था। दिल्ली में 6 मार्च 75 को जनता का मांग पत्र लेकर जिस जुलूस का नेतृत्व जेपी ने किया वह कई किलोमीटर लंबा था। 25 जून 75 को रामलीला मैदान की महती जनसभा में जेपी ने आशंका जताई कि देश सर्वसत्तावाद की ओर जा रहा है। उन्होंने सेना और सुरक्षा बलों से देश के संविधान के प्रति वफादार रहने की अपील की जो कि लोकतांत्रिक है। इस बीच 12 जून 75 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आया जिसमें श्रीमती गाँधी का चुनाव अवैध कर दिया गया उन पर पद छोड़ने का दबाव बहुत था। जेपी ने भी नैतिक आधार पर उनसे पद छोड़ने को कहा, भले ही सर्वोच्च न्यायालय से अपने पक्ष में फैसला आने के बाद वे पुनः प्रधानमंत्री का पद संभाल लें। लेकिन 25 जून के जेपी के भाषण को ही इंदिरा गाँधी ने कारण बनाकर अर्धरात्रि को आपातकाल लागू कर दिया। पहले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर ले लिए गए, मंत्रिमंडल की बैठक तो 26 जून की सुबह बुलाई गई। इसके पहले 26 जून की सुबह 5:00 बजे जेपी गिरफ्तार करके चंडीगढ़ भेज दिए गए। बाकी सभी तथ्य लोगों की स्मृति में है और दस्तावेज में भी।

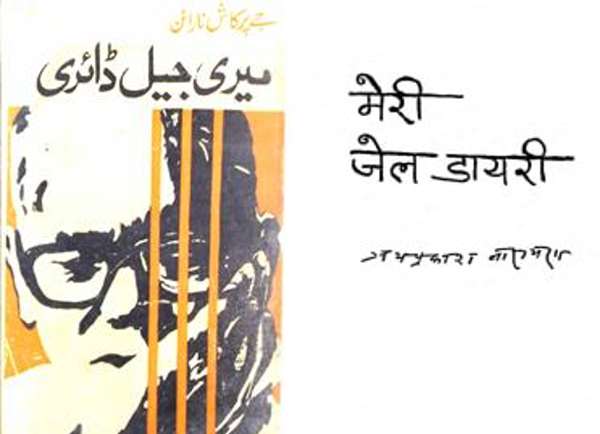

जेपी की जेल डायरी एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ है उस दौर को समझने के लिए। इसमें जेपी ने उस समय की देश दुनिया की परिस्थितियों पर तो विचार किया ही है, इस आन्दोलन के औचित्य और अपनी भूमिका पर भी बहुत गहरा आत्म-मंथन किया है। जैसे आक्षेप उनपर लगाए जा रहे थे जिनका जवाब वे बंदी रहते नहीं दे सकते थे, उनको लेकर भी उन्होंने अपनी डायरी में अपना पक्ष रखा है। 21 जुलाई 1975 को उन्होंने लिखा” ..कहां तो मैं लोकतन्त्र के क्षितिज को विस्तृत करने की कोशिश कर रहा था और यह मुख्यतः जनता को लोकतन्त्र की प्रक्रियाओं में अधिक गहनता एवं सातत्य पूर्वक शामिल करने की कोशिश थी। इसके दो रूप थे। एक तो यह कि ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए जिसके जरिए उम्मीदवारों के चयन में जनता की राय किसी हद तक ली जा सके। दूसरा यह कि एक ऐसा संगठन खड़ा हो, यद्यपि ऊपर बताए गए संगठन से भी यह काम हो सकता है, जिसके सहारे जनता अपने प्रतिनिधियों पर नजर रख सके और उनसे उत्तम और स्वच्छ आचरण की मांग कर सके। यही दो तत्व थे जो मैं बिहार आन्दोलन के सारे शोर-शराबे में से निकालना चाहता था। परंतु मेरी इस कोशिश का अंत लोकशाही की मौत में हो रहा है।” जेपी के इस कथन के परिप्रेक्ष्य में आन्दोलन के मूल्यों को समझने की कोशिश होनी चाहिए।

संसदीय लोकतन्त्र को साधन बनकर लोकतन्त्र के क्षितिज को विस्तृत करना, उसे गहन, व्यापक और वास्तविक बनाना बिहार आन्दोलन का उद्देश्य था। जेपी सन 1971-72 से ही यह आशंका व्यक्त कर रहे थे कि देश सर्वसत्तावाद की ओर जा रहा है। 1971 के युद्ध के बाद श्रीमती गाँधी की अपार लोकप्रियता के साथ ही आम भारतीय महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। गरीब मतदाता मताधिकार तक से वंचित था, चुनावी भ्रष्टाचार भी चरम पर था। दलों में सत्ता की ऐसी मारामारी थी कि वे स्वयं अराजक हो रहे थे। बिहार में 1967-77 के सात सालों में जनता ने दस मुख्यमंत्री देखे। आम जनता की भला किसे सुध थी। जेपी ने इसीलिए कहा, यह जनतन्त्र नहीं दलतन्त्र है। वहीं दूसरी ओर विशेष कर 1971 के बाद से भारत में सोवियत प्रभाव बढ़ रहा था। यह एक विडंबनापूर्ण स्थिति थी कि उस दौर में भारत के रिश्ते अमेरिका और ब्रिटेन जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ ही सहज नहीं थे। कांग्रेस के अंदर भी सोवियत रुझान वाले लोगों का दबदबा बढ़ रहा था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो मानो कांग्रेस पार्टी का अंग ही बन गई थी। इससे भी व्यवस्था में सोवियत पैठ का अंदाजा लगाया जा सकता है।

इस बारे में अपनी जेल डायरी में जेपी ने 26 जुलाई को लिखा कि आपातकाल अधिनायकवादी व्यवस्था की विस्तृत योजना का ही अंश था। इस योजना में “प्रधानमंत्री, कांग्रेस में प्रविष्ट कम्युनिस्ट कठपुतलों और सीपीआई की दृष्टि में- हमारी लोकशाही अभिशापतुल्य थी और अपने कुत्सित लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे अनेक वर्षों से कुछ कदम उठाने की योजना बना रहे थे..।”

इस पृष्ठभूमि में अब संपूर्ण घटनाक्रम पर दृष्टि डाली जाए तो परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया और घटनाओं के केंद्र में थे युवा! युवा ही क्रान्ति का संवाहक हो सकता है- जेपी का मानना था, और यह भारत की परंपरा के अनुकूल भी था। सभी पथ-प्रदर्शक जो समय-समय पर अवतरित हुए, युवा ही थे। जेपी युवाओं के हाथ में कमान देकर आन्दोलन के निर्दलीय स्वरूप को भी संरक्षित कर रहे थे। आगे चलकर इसी निर्दलीयता से सामुदायिक लोकतन्त्र (या निर्दलीय लोकतन्त्र) का मार्ग प्रशस्त हो सकता था। विभाजनकारी, विभाजन पर ही फलने-फूलने वाले संसदीय लोकतन्त्र के आगे के चरण में बढ़ा जा सकता था।

1953 में एशियाई समाजवादियों के सम्मेलन में रंगून में जयप्रकाश जी ने समाजवादियों से अहिंसक संघर्ष को अपने विचार-व्यवहार में स्थान देने की अपील की थी। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाने की कोशिश की कि किसी संघर्ष क्षेत्र में जन एकजुटता की बदौलत लगातार संघर्ष करके सफलता पाई जा सकती है, विरोधी पक्ष को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। वास्तव में 1978-79 में छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी ने इसी युक्ति को बोधगया भूमि आन्दोलन में और बाद में भागलपुर में जल जमींदारी के खिलाफ आन्दोलन में सफलतापूर्वक आजमाया। जेपी आन्दोलन की यह परिवर्तनकामी धारा थी जो सत्ता में न जाकर जमीनी आन्दोलनों से जुड़ी। इस धारा के बारे में बहुत कम चर्चा होती है।

जेपी आन्दोलन की भारत में सामाजिक-राजनीतिक जड़ता तोड़ने में ऐतिहासिक भूमिका है। सबसे पहले तो इसमें संसदीय लोकतन्त्र की सीमाओं को उजागर किया, फिर जो भी लोकतांत्रिक वातावरण बचा हुआ था, उसका उपयोग और अधिक लोकतन्त्र को संभव बनाने में किया। आपातकाल ने परिवर्तन के इस कारवां को रोक दिया। जेपी ने संसदीय लोकतन्त्र में विरोध-प्रतिरोध की जरूरत और औचित्य के बारे में 16 जुलाई 1975 को अपनी जेल डायरी में लिखा-“..आखिर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबी से लड़ने के लिए जनता क्या करे, युवक क्या करें? क्या चुपचाप अगले आम चुनाव की प्रतीक्षा करें? लेकिन यदि इसी बीच स्थिति असह्य हो जाए तो फिर लोग क्या करें? क्या वे शांतिपूर्वक हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहें और अपनी किस्मत को रोते रहें? यह इंदिरा जी के लोकतन्त्र की तस्वीर हो सकती है- श्मशान की शांति वाला लोकतन्त्र! फिर अगर चुनाव ही स्वतन्त्र और निष्पक्ष न हो तो? इसके लिए भी जनता को जागृत और संगठित होना होगा! मैं नहीं समझता कि किसी लोकतांत्रिक समाज में जनता ने अपनी किस्मत को बदलने के लिए केवल चुनाव पर भरोसा किया है। सब कहीं हड़ताल हुई हैं, विरोध-आन्दोलन हुए हैं, कूच निकाले गए हैं, और अंदर-बाहर धरने डाले गए हैं।” एक जीवन्त लोकतन्त्र में जनता अपने अधिकार या कि अधिसत्ता को इन्हीं उपायों से अभिव्यक्त करती है। शासन का चरित्र यदि लोकतांत्रिक है तो वह संवाद में समाधान ढूंढने में प्रवृत्त होता है, दमन में नहीं। श्रीमती गाँधी ने दमन का मार्ग चुना, अफसोस!

आज पचास साल बाद उसी आन्दोलन में दीक्षित राजनीतिक व्यक्तियों/समूहों से मिलकर भारत का व्यापक राजनीतिक वर्ग बना है- अपनी तमाम सकारात्मक व नकारात्मक प्रवृत्तियों के साथ। औपचारिक लोकतन्त्र अभी बचा हुआ है गो कि उसे पर दबाव बहुत है। सबसे बड़ा दबाव है समुदाय के, ‘लोक’ के विखंडन का दबाव। यह स्थिति संसदीय लोकतांत्रिक राजनीति की देन है। इसके बारे में जेपी ने साठ साल पहले आगाह किया था- ‘यह राजनीति अभी और गिरेगी, टूटेगी-फूटेगी, फिर उसके मलबे से एक नई राजनीति जन्म लेगी, वह लोकनीति होगी’।

लोकशक्ति और समुदाय की स्वायत्तता यह दोनों बातें जुड़ी हुई हैं और कहीं परस्पराश्रित हैं। समुदाय जहां स्वायत्त इकाई होगा वहीं लोकशक्ति के लिए संभावना होगी। समुदाय की स्वायत्तता ग्राम स्वावलंबन या उससे बढ़कर ग्राम स्वराज्य में अभिव्यक्त होती है, आकार पाती है। यानी केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण उसको अभीष्ट है। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए जेपी लगातार प्रयासरत रहे तो इसके पीछे भी यही दृष्टि थी। वे अखिल भारतीय पंचायत परिषद के अध्यक्ष रहे थे। 1993 में त्रिस्तरीय पंचायती राज का कानून तो बना, वास्तविक अधिकार अभी भी पंचायत के हाथ में नहीं है, नौकरशाही की तूती बोलती है। पंचायत पर दलों की गिद्ध दृष्टि लगी है। पंचायत चुनाव दलीय आधार पर करने की मांग की जाती है जो कि नितांत अवांछनीय ही नहीं, अनैतिक और घातक भी है। यह जनता की आपसदारी और सहकार को तोड़ने वाली बात है। सोच कर देखिए, यदि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते तब क्या उतनी हिंसा होती जितनी आज देखने को मिलती है? पंचायत जनता का अपना स्पेस है, दलों को और सरकारों को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना होगा।

जेपी के शब्दों में ‘दलों को इसमें अपनी नाक नहीं घुसेड़नी चाहिए।’ एक नई चुनौती खड़ी हुई है- कमजोर विपक्ष। एक तो यह होना नहीं चाहिए, विपक्ष को अपना कड़ा मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरी बात, अगर ऐसी स्थिति हो ही तो लोकतन्त्र का तकाजा है कि सत्ताधारी दल में से ही कोई व्यक्ति या समूह गुण-दोष के आधार पर सरकार की नीतियों और कार्यों की समीक्षा करे, आलोचना करे, और उसे दल में और सरकार में तरजीह मिले। इन दिनों विपक्षी दलों और कुछ टिप्पणीकारों द्वारा परिवारवाद का औचित्य सिद्ध करने के लिए विचित्र तर्क दिया जा रहा है- जनता ही एक परिवार के अनेक सदस्यों को चुन रही है तब कैसा परिवारवाद? फिर तो कल जनता यदि किसी ऐसे व्यक्ति या दल को चुन ले जो तानाशाही, सर्वसत्तावादी या वंशवादी शासन की हिमायत करे तो क्या इस चयन को लोकतांत्रिक वैधता मिल जानी चाहिए? लोकतन्त्र केवल जनेच्छा और जनादेश से ही नहीं चलता, लोकतन्त्र चलता है लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों से। जो भी लोकतांत्रिक प्रणाली में भागीदार हैं, वे इनका पालन करके, इनको अपने निजी हितों के ऊपर वरीयता देकर ही स्वयं को लोकतांत्रिक सिद्ध कर सकते हैं। जनता द्वारा चुने जाने की दलील बहुत थोथी है, खतरनाक भी। इस प्रकार यह जानना और समझना भी जरूरी है कि सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता प्राप्त करने के लिए जनता को प्रलोभित करना भी नितांत अनुचित है। अच्छी सरकार लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करके उन्हें सम्मानपूर्ण, गरिमामय जीवन की गारंटी देती है, अपना मुखापेक्षी और याचक नहीं बनाती। आज फ्रीबीज, यानी मुफ्त की सुविधाओं की होड़ को इसी परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। यह प्रसंग लोकशक्ति की कल्पना के कितना विपरीत है, एकदम उसका विलोम!

विगत पचास वर्षों में भारत बहुत बदला है। आज वह एक आर्थिक और सामरिक महाशक्ति है। 1991 की नई आर्थिक नीति के पश्चात अर्थव्यवस्था का कायांतरण होता चला गया है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से जुड़कर भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी हुई है। एक बड़े बाजार को जो लाभ मिल सकता था वह कमोबेश मिला है। विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत, और स्पष्ट है कि यह वैश्विक पूंजीवाद के माध्यम से ही संभव हुआ है। तो ऐसे में ‘गाँधीवादी’, ‘समाजवादी’ मूल्यों का महत्व घटेगा ही। ये मूल्य कहीं ‘पिछड़ी सोच’ के परिचायक होंगे। लेकिन मनुष्य समाज कुछ सार्वभौमिक, सर्वमान्य मूल्यों से चलता है, बाजारवाद जिनकी अवहेलना करता है। आज हम एक भयानक अर्थवाद में जी रहे हैं, इसका प्रभाव हमारी राजनीतिक प्रणाली पर भी और सामाजिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। संबंधों से समाज चलता है जिनके मूल में संवेदना है। एक तरह से मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सच्चे संबंधों के निर्वाह में है। बाजार हमारे अंदर की संवेदना को चूस रहा है। राजनीति में इसका पहले ही बहुत हद तक लोप हो चुका है, अब समाज और सामान्य जीवन में इसका अभाव गहराता जा रहा है। इसलिए मनुष्यता का भविष्य उज्जवल है, ऐसा विश्वास अंदर बन नहीं पाता। इस बाजारवादी विकास का विकल्प क्या हो, इस पर ठोस सोच नहीं बन पा रही। जेपी के लिए लोकतन्त्र से मतलब ऐसी व्यवस्था से है ‘जिसमें अधिकतम लोग अपना अधिकतम शासन कर सकें’। इस लक्ष्य से आज हम बहुत दूर जा चुके हैं। समाजवादी जयप्रकाश ने सन 1946 में ‘समाजवाद की मेरी तस्वीर’ में ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें ‘मनुष्य ना तो पूंजी का दास होगा और ना ही दल अथवा राज्य का गुलाम’। लेकिन पूंजी और राज्य की यह प्रवृत्तियां अब भी कायम हैं, बल्कि नई वैश्विक परिस्थितियों में – भूमंडलीकरण तथा वैश्विक आतंकवाद के दौर में और मजबूत हुई हैं।

जेपी का ओम्बड्समैन या सक्षम लोकपाल कब भारतीय शासन प्रशासन में स्थान पाएगा? खर्चीले और भड़कीले चुनाव की अनिवार्यता आखिर क्यों, वह भी सूचना प्रौद्योगिकी के उत्कर्ष के युग में? हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि आरक्षण के नाम पर छह हजार जातियों वाले भारतीय समाज में जातीय अस्मिता को उभारना एक खतरनाक खेल है जिसके अकल्पनीय परिणाम हो सकते हैं? आखिर जाति ही आरक्षण का आधार क्यों हो, परिवार क्यों नहीं? जातीय जनगणना का शोर मचाने की बजाय नई, वैकल्पिक युक्तियों पर विचार करने की हमारी तैयारी क्यों नहीं दिखती? हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि सामाजिकता विहीन राजनीति अराजकता, विखण्डन और विध्वंस का कारण बनती है? प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर टिका विकास सड़कों, यातायात, भवनों कारखाने के रूप में ही क्यों चरितार्थ हो? एक स्वस्थ, सजग, सुशिक्षित, संवेदनशील, परदु:खकातर व्यक्ति में विकास को क्यों अपना अर्थ और अभिप्राय नहीं पाना चाहिए? उपभोग की सीमा कोई बनेगी कि नहीं? कब तक पहाड़ों को कंकड़-गिट्टी बनाकर पैरों तले रौंदते रहेंगे? कब हमारी पुण्यसलिला नदियां पुनर्जीवन पाएंगी?

आधुनिक युग की विडम्बनाओं में जेपी आन्दोलन के मूल्यों और उनकी प्रासंगिकता को खोजना भी एक जिम्मेदारी है। कारण कि कहीं ना कहीं संपूर्ण क्रान्ति के आवाहन में स्वराज के मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा थी, स्वयं जेपी के शब्दों में- “जिस स्वराज के लिए लाखों-लाख देश की जनता बार-बार जेलों को भरती रही है, त्याग और बलिदान करती रही है, संपूर्ण क्रान्ति द्वारा वही सच्चा स्वराज लाना है।“