भोगवाद के बाजार में गरीबी का कारोबार

पूँजीवादी उपभोक्तावाद/उपभोगवाद पद में अर्थ-संकोच है। आधुनिक पूँजीवादी सभ्यता के मूल में निहित जीवन-दृष्टि की सही अभिव्यक्ति पूँजीवादी भोगवाद पद से होती है। पूँजीवादी भोगवाद सामन्ती भोगवाद को अपने में समाहित करके चलता है। पूँजीवादी भोगवाद की पिछली करीब तीन-चार शताब्दियों की प्रक्रिया में जो जीवन-दृष्टि विकसित हुई है, उसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है – सृष्टि में जो भी संसाधन और ऊर्जा के स्रोत हैं, मनुष्य के भोग के लिए हैं; मनुष्य को अपनी समस्त इन्द्रियों, प्रतिभा के समस्त आयामों और गतिविधियों को उसी एक दिशा में, यानि अधिकतम भोग की दिशा में लगाना है; अमापनीय विषमताओं और विकट जलवायु विनाश जैसे दुष्परिणामों की परवाह नहीं करनी है; युद्धों, गृह-युद्धों, नरसंहारों की भी परवाह नहीं करनी है; भले ही सत्य, सौन्दर्य, औदात्य एवं करुणा जैसे जीवन-मूल्य गवाँने पड़ जाएँ। इस अर्थ में भोगवाद का समकक्ष अँग्रेजी शब्द अभी नहीं मिलता है।

भारतीय वांग्मय में भोग शब्द अनोखा है। अकेला भोग शब्द पवित्र धार्मिक एवं दार्शनिक अर्थों में प्रयुक्त होता रहा है। जब यह ‘वाद’ प्रत्यय के साथ ‘भोगवाद’ बन जाता है, तो विलासितापूर्ण जीवन-शैली का अर्थ देता है। प्रतिदिन अथवा विशेष पूजा/कर्म-काण्ड के अवसरों पर भगवान का भोग लगाने की पुरानी प्रथा है। भोग में अर्पित की गयी वस्तु को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। भोग निर्धनतम व्यक्ति को उपलब्ध हो सकने वाली वस्तु, और छप्पन व्यंजनों का लगाया जा सकता है। भगवान/देवता को भोग लगाने की प्रथा मुख्यत: सगुण भक्ति-धारा से जुड़ी है। लेकिन निर्गुणवादी सन्तों के सम्प्रदायों में भी किसी न किसी रूप में इस प्रथा का अपनाव मिलता है। सिख धर्म में जीवन और मृत्य से जुड़े विशेष अवसरों पर गुरुग्रन्थ साहिब के पाठ के साथ भोग की प्रथा है। भारतीय इस्लाम और ईसाई धर्मों में भी भोग की प्रथा ने कुछ न कुछ संचरण किया है।

भोग पद का एक अर्थ दुख भोगने के साथ भी जुड़ा है। शंकर भगवान मनुष्य के दुखों से द्रवित पार्वती से यही कहते पाए जाते हैं कि ‘दुनिया में सुख कम और दुख ज्यादा हैं। इतने ज्यादा कि मैं भी सबके सभी दुख दूर नहीं कर सकता। मनुष्य है तो दुख भोगना है।’ इस रूप में भोग शब्द मनुष्य के जीवन की दशा (प्रिडिकेमेंट) की दार्शनिक जिज्ञासा के साथ जुड़ता है। यानि संसार में दुख क्यों होता है; और क्या दुख को रोका जा सकता है? क्या हमेशा सुख की स्थिति बनी रह सकती है? दुख-भोग पिछले कर्मों की देन है या उसके अन्य दुनियावी कारण हैँ? जो भी हो, इन दोनों अर्थों में भोग का अर्थ मनुष्य के विशिष्ट जीवन-बोध अथवा जीवन-दृष्टि से जुड़ा है – जो तुझसे मिला है, उसे तुझी को अर्पित करके हम ग्रहण करते हैं; ताकि हम दुखों से बचे रहें। इस जीवन-बोध अथवा जीवन-दृष्टि के तहत प्रकृति और मनुष्य के बीच परस्परता का रिश्ता है। हजारों साल का सामन्ती “भोग-विलास”, जिसका एक विस्तार (एक्सटेंशन) ठाकुरजी के “छप्पन-भोग” में भी देखने को मिलता है, प्रकृति और मनुष्य के बीच परस्परता के रिश्ते की हद के बाहर नहीं जाता। सामन्ती युग में भोगवाद का एक प्रबल सेक्स-केन्द्रित आयाम भी रहा है। “योगी” का विलोम “भोगी”, उसकी हविस चाहे कितनी बढ़ी-चढ़ी हो, सामन्ती युग में इस दायरे के बाहर नहीं जा सकता था। ‘वैराग्य शतक’ के लेखक भर्तृहरि ने सावधान किया है – ‘हम भोगों को नहीं भोगते, भोग ही हमें भोगते हैं’। कहने का आशय है कि सामन्ती सभ्यता में भोगवाद एक प्रवृत्ति थी, जीवन-दृष्टि नहीं। भोगवादी प्रवृत्ति की भी सीमाएँ निर्धारित थीं।

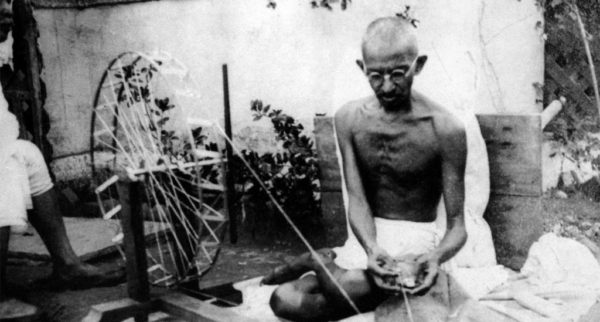

अपने मूल में मनुष्य और प्रकृति के बीच प्रतिस्पर्धा का सम्बन्ध धारण करने वाली आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के भोगवाद की कोई सीमाएँ नहीं हैं। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता में भोगवाद एक विवर्धित (इलेबोरटेड) जीवन-दृष्टि के रूप में स्थापित हो चुका है। व्यापारिक पूँजीवाद से लेकर निगम पूँजीवाद तक के “विकास” को इस नजरिये से पढ़ा जा सकता है। दुनिया के कतिपय नामचीन अर्थशास्त्री अथवा विचारक कभी-कभार विकास के इस मॉडेल को प्रश्नांकित करते हैं; लेकिन उसके मूल में स्थित भोगवादी जीवन-दृष्टि पर सवाल नहीं उठाते। गाँधी ने हठपूर्वक इस भोगवादी जीवन-दृष्टि पर सवाल उठाया था; और आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का विकल्प प्रस्तुत किया था। पश्चिम के कई विचारकों ने भी आधुनिक औद्योगिक सभ्यता प्रसूत भोगवादी जीवन-दृष्टि की समीक्षा और विरोध किया है।

यह भूमिका बाँधने के पीछे मेरा मकसद इस जटिल साभ्यतिक सवाल की गहरी पड़ताल में उतरना नहीं है। बल्कि इस सच्चाई का फिर से कथन करना है कि नये भारत के नाम पर बनाए जा रहे भोगवाद के बाजार में धड़ल्ले से गरीबी का कारोबार चलाया जा रहा है। पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी यह कारोबार बड़ी तेजी और चाक-चौबन्दी से चला रहे हैं। उनके पास गुजरात में यह कारोबार चलाने का लम्बा अनुभव है। कुछ सन्देह-विद्ध लोगों को लगता था कि प्रधानमन्त्री कार्यालय मुख्यमन्त्री कार्यालय जैसा नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वैसे सन्देह को दूर करके दिखा दिया। तेल-फुलेल, वस्त्र-परिधान, खान-पान से लेकर चप्पे-चप्पे पर अपने चित्र और नाम की छाप बिठाने, आयोजनों/योजनाओं/गारंटियों के नित नये विज्ञापन लहराने, भाषण के लिए महँगे से महँगे पण्डाल लगाने, ताबड़-तोड़ विदेश यात्राएँ करने, अपने लिए नया हवाई जहाज खरीदने, नया प्रधानमन्त्री निवास बनाने, नया संसद भवन और सेंट्रल विस्ता आदि बनाने पर करदाताओं का नित्य रूप से अरबों रुपया खर्च कर डालने वाले नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा भी हैं!

छोटे-बड़े कॉरपोरेट घरानों के अरबों रुपये उन्होंने अपनी पार्टी के खाते में खींच लिये हैं। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यालय भी सबसे महँगा बनाया है। नेता जब कारोबारी है, तो पार्टी कारोबारी होगी ही। “ऑपरेशन लोटस” के तहत पार्टी के इस कारोबार की खबरें मीडिया की सुर्खियों में नित्य बनी रहती हैं। कारोबार का नियम ही है – जो दिखता है, वह बिकता है। नरेंद्र मोदी, उनके नव-रत्न, पार्टी, पितृ-संगठन और उनके अमेरिका-यूरोप में बसे समर्थक सब “बड़ा” सोचते हैं। इतना बड़ा कि छोटों की आँखें फटी रह जाएँ।

मैंने अप्रैल 2019 में ‘नरेंद्र मोदी: पात्रता की पड़ताल’ लेख में मोदी की निगम पूँजीवाद के ताबेदार नेता के रूप में योग्यता की कुछ शिनाख्त की थी। भोगवाद के बाजार में गरीबी का सफल कारोबार करने वाले नरेंद्र मोदी की थोड़ी पड़ताल और करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमन्त्री पद की दौड़ में शामिल होते हुए मोदी ने अपने गरीब होने का जम कर प्रचार कराया था। बताने की जरूरत नहीं कि गुजरात का मुख्यमन्त्री रहते हुए उनके रईसी ठाठ-बाट में कोई कमी नहीं थी। वे आधुनिक टेक्नॉलजी से जुड़े हर कम्फर्ट का लुत्फ उठाते दिखाई देते थे। वे किसी भी राज्य में उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों के सबसे बड़े पैरोकार थे। इसी नाते वे अटलबिहारी वाजपेयी और डॉ मनमोहन सिंह दोनों के प्रिय पात्र थे। कॉरपोरेट जगत के तो थे ही। बल्कि कॉरपोरेट जगत के कुछ धन्नासेठ उन्हें अपना खिलौना जैसा मानते थे। नरेंद्र मोदी को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। अदानी के निजी हवाई जहाज में उड़ना उन्हें अच्छा लगता था। अंबानी ने जियो सिम के विज्ञापन में नरेंद्र मोदी का चित्र इस्तेमाल साधिकार ही किया होगा। 500 रुपये का जुर्माना ही बताता है कि अंबानी की तरफ से किया गया वह “मैत्रीपूर्ण अपराध” था। नये भारत में कोई खुले आम कॉरपोरेट के साथ और खुले आम मुसलमानों के खिलाफ हो, तो उसका कारोबार चलते रहना है। मोदी के नेतृत्व में शिक्षित और आर्थिक/प्रशासनिक रूप से सशक्त भारतीयों की एक बड़ी संख्या ने यह मान लिया है कि “जागे हुए हिंदू” के लिए मुसलमानों और ईसाइयों के साथ निरन्तर बैर-भाव रखना जरूरी है। इस बैर-भाव के स्रोत के रूप में उनके लिए इतिहास में अक्षय भण्डार मौजूद है।

गुरबत भारत में नयी नहीं है। लिहाजा, भारत में किसी नेता की गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि होना अनोखी बात नहीं। जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गाँधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह को छोड़ कर यहाँ प्राय: सभी प्रधानमन्त्री छोटे-मझोले किसान परिवारों से या निम्न-मध्य वर्गीय सेवा अथवा व्यावसायिक परिवारों से थे। नेहरू, इंदिरा गाँधी, विश्वनाथ सिंह बड़े नेता होने के पहले ही देश की स्वतन्त्रता और समाज की बेहतरी के हित में अपनी सम्पन्नता का परित्याग कर चुके थे। आजादी के लिए संघर्षरत और स्वतन्त्र भारत में सादगी का सौन्दर्य अपनाने वाले नेताओं की कमी नहीं रही है। राजनीति की सभी धाराओं और पार्टियों के बारे में यह कहा जा सकता है।

गरीब व्यक्ति का एक सामाजिक मनोविज्ञान विकसित हो जाता है – उसे पूरी उम्र गरीबी में काटनी पड़ी हो, तब भी, और किसी तरह की पद-प्रतिष्ठा पा गया हो, तब भी। गरीब पृष्ठभूमि के बावजूद पद-प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आमतौर पर तीन श्रेणियाँ देखने को मिलती है: एक, वह हमेशा रईसों की सोहबत में रहना चाहता है, उनसे दोस्ती चाहता है, पारिवारिक रिश्ते बनाना चाहता है, और उनके रहन-सहन, आचरण-रीतियों और शौकों की नकल करता है। गरीब उसके लिए भी “नाली का कीड़ा” हो जाते हैं। दो, ऐसे व्यक्ति के मन में रईसों/साहबों के प्रति एक गहरा पूर्वग्रह बन जाता है, जिसके चलते वह रईसों/साहबों के खिलाफ विद्रोही मुद्रा अपनाए रहता है; और उन्हें तिरस्कृत/ध्वस्त करने की कोशिश में लगा रहता है। तीन, ऐसा व्यक्ति पद-प्रतिष्ठा प्राप्त करने पर पूर्णत: उदार-हृदय हो जाता है; और वंचितों की सहायता के मौके तलाशता रहता है। मोदी पहली श्रेणी के गरीब हैं। मजेदारी यह है, पाखण्ड कहिए या गिल्ट, रईस-परस्ती और भोग-परस्ती के साथ वे “योगी-यति-फकीर” आदि होने का दावा भी ठोंकते हैं!

1991 में संविधान निर्देशित ‘राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों’ की जगह विश्व-बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) निर्देशित ‘नयी आर्थिक नीतियाँ’ लागू कर कॉंग्रेस अपने पथ से भ्रष्ट होती है। अटलबिहारी वाजपेयी कहते हैं कि कॉंग्रेस ने यह उनका काम किया है। यही वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के गठन के बाद दिसम्बर 1980 में बम्बई में आयोजित पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के भाषण में लोकतन्त्र और धर्मनिरपेक्षता के साथ गाँधीवादी समाजवाद के सिद्धान्तों के प्रति नयी पार्टी की निष्ठा का जोरदार बखान कर चुके थे। सम्मेलन स्थल का नाम ‘समता नगर’ रखा गया था। उसके पहले दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में अप्रैल 1980 में आयोजित पार्टी के स्थापना सम्मेलन के अवसर पर अपने भाषण में लालकृष्ण आडवाणी कह चुके थे कि नयी पार्टी जयप्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रान्ति के विचार के प्रति प्रतिबद्ध है। जाहिर है, तब तक भारतीय संविधान और गरीब भारत का दबाव अमीर भारत पर बना हुआ था। लेकिन वही वाजपेयी और आडवाणी नयी आर्थिक नीतियों का स्वागत करते हुए ‘शाइनिंग इंडिया’ के स्टार प्रचारक बन जाते हैं। हालाँकि, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसा करने वाले वाजपेयी और आडवाणी अकेले नहीं थे। आज जो बुद्धिजीवी संविधानवाद की धज्जियाँ उड़ाने के लिए मोदी को पानी पी-पी कर कोसते हैं, उनमें ज्यादातर प्रकट या प्रछन्न रूप में ‘शाइनिंग इंडिया’, ‘नया भारत’, ‘निगम भारत’, ‘विकसित भारत’, ‘आर्थिक महाशक्ति भारत’ के पक्ष में रहे हैं। आज भी उनकी पोजीशन बदली नहीं है। कॉंग्रेस और भाजपा के अलावा अन्य ज्यादातर नेताओं/पार्टियों ने संवैधानिक मूल्यों – समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र – के साथ लगातार क्षुद्र व्यवहार करके संविधान को मखौल की वस्तु बना दिया।

नयी आर्थिक नीतियाँ लागू होने के कुछ साल बाद ही यह चिन्ता उठ खड़ी हुई कि आर्थिक बहिष्करण (इकनॉमिक एक्सक्लूजन) और बेरोजगारी पैदा करने वाली नवउदारवादी व्यवस्था में गरीबी/गरीबों का क्या किया जाए? यह चिन्ता अब संवैधानिक दायित्व के चलते नहीं, जैसा कि अस्सी के दशक तक प्राय: की जाती थी, गरीबों का वोट हासिल कर राजनीतिक सत्ता मजबूत करने के मकसद से परिचालित थी। साथ ही नवउदारवादी नीतियों के विरोध और विकल्प में मुखर आवाजों को झुठलाना और दबाना उनका मकसद था। इसके लिए मुख्य अर्थव्यवस्था के बाहर प्रधानमन्त्रियों-मुख्यमन्त्रियों और विभिन्न अनुप्रतीकों (आइकंस) के नाम पर कुछ राहत योजनाएँ बनाने, भ्रष्टाचार मिटाने, गुड गवर्नेंस देने और विदेशियों की नजर में भारत को महान बनाने के वादों के साथ गरीबी का कारोबार किया जाने लगा। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मन्त्री स्तर के नेता बेहिचक यह काम करने में संलग्न हो गये।

इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मार्फत धर्म के आध्यात्मिकता, करुणा, दर्शन और कला के स्रोतों को अवरुद्ध कर, उसे सचमुच जनता की अफीम बना दिया गया। धर्म की इस हानि को परम्परागत धार्मिक सम्प्रदायों, अखाड़ों और मठों-मन्दिरों ने रोकने के प्रयास नहीं किये। भोगवादी बाजार की कोख से निकले बाबाओं ने भक्ति, अध्यात्म, योग और जीने की कला का बड़ा भारी व्यापार देश-विदेश में फैला दिया। भारतीय जीवन के भले-बुरे अनुभवों, सपनों और आदर्शों की टीवी सीरियलों और फिल्मों से लगभग विदाई हो गयी। भोगवाद के बाजार में शानो-शौकत और भोग-विलास से भरा जीवन लोगों का एक-मात्र आदर्श बना दिया गया।

गाँधी को यह कहते हुए एक बार फिर मारा गया कि ‘यह गाँधी के सपनों का भारत बनाया जा रहा है।’ नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने अमेरिकी कॉंग्रेस में बोलते हुए विश्व को यह “सच्चाई” बतायी। भाजपा के संविधान से अभी तक गाँधीवादी समाजवाद स्थापित करने का संकल्प हटाया नहीं गया है। जीवन में सादगी की वकालत की हिमाकत करने के लिए नवोदित (नवउदारवादी नीतियों के तहत नये सिरे से सशक्त हुआ) मध्य-वर्ग ने पलट कर गाँधी से बदला लिया। गाँधी को शादियों के भव्य पण्डालों के स्वागत दरवाजों पर मेहमानों से भीख माँगने के लिए खड़ा किया गया। लोग ठिठोली करते और पाँच-दस रुपया हाथ पर रख देते। ऐसे ही एक मंजर का जिक्र करते हुए मैंने बताया था कि एक शादी में गाँधी और चार्ली चैप्लिन से शराब सर्व कराई गयी। उसी दौर में शिमला के रिज पर गाँधी की प्रतिमा के गले में शराब की बोतलों की माला डाल कर एक नया प्रयोग किया गया। यही वह समय था जब कतिपय बुद्धिजीवियों ने गाँधी को अम्बेडकर और भगत सिंह की छड़ी से पीटने का उद्यम तेज किया; और दलित नेताओं ने गाँधी की प्रतिमा को नीचे गिरा उस पर पाद-प्रहार किया। गोया वे गाँधी को गिरा कर, अम्बेडकर और भगत सिंह के सपनों का भारत बना रहे थे!

भोगवाद के बाजार में गरीबी का कारोबार दुधारा है – एक तरफ राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए वोटों का कारोबार किया जाता है; और दूसरी तरफ राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल राष्ट्रीय संसाधनों, उद्यमों, परिसम्पत्तियों को निजी कम्पनियों के हवाले कर उनसे अकूत मात्रा में धन वसूला जाता है। यह काम खुले आम गाँधी, अम्बेडकर, भगत सिंह आदि के नाम पर किया जाता है। इस कारोबार में लोगों को मुफ़्त पाँच किलो अनाज देने का अरबों रुपया खर्च करके विज्ञापन किया जाता है। गोया वे अस्सी करोड़ लोग भारत के नागरिक; और उस नाते देश की सम्पत्ति में बराबर के हिस्सेदार न होकर पड़ोसी देश से आए शरणार्थी हों! “मुफ़्त का माल” बँटता हो तो “भारत का महान मध्य-वर्ग” पीछे नहीं रहता। मैंने एक बार जिक्र किया था कि मेरे शिक्षक डॉ विश्वनाथ त्रिपाठी ने एक बार मुझे अभिभूत भाव से कहा था कि बिजली-पानी मुफ़्त करके केजरीवाल ने क्रान्ति कर दी है!

गरीबी का कारोबार करने वाला यह राजनीतिक नेतृत्व अगर लोगों को धर्म और जातियों के नाम पर गोलबन्द नहीं करेगा, उन्हें आपस में नहीं लड़वाएगा, तो ठाठ-बाट के साथ अपने परिवार/पार्टियाँ चलाने और चुनाव लड़ने/जीतने के लिए अकूत दौलत कैसे हासिल कर पाएगा? जो लोकतन्त्र हम चल रहे हैं, उसमें गरीबी का कारोबार दरअसल गरीबों की लोकतन्त्र से बेदखली है। कॉरपोरेट राजनीति के तहत उन्हें अराजनीतिक बना कर उनके वोट खरीदने का पुख्ता इन्तजाम किया गया है।

2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के बिखराव, और केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) आदि सरकारी संस्थाओं के इस्तेमाल से विपक्ष को पंगु बनाने की कोशिशों से निराश कुछ भले लोग आशा करते हैं कि जनता पहल करके बदलाव करेगी। लोकतन्त्र में यह आशा स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ दो बातें है: पहली, पिछले दो चुनावों में क्रमश: करीब 70 और 64 प्रतिशत मतदाताओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया है। इसलिए चुनाव-सुधारों की चर्चा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव-प्रणाली लागू करना प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। इसकी वकालत खुद वाजपेयी ने अपने 1980 के भाषण में की है। दूसरी, कॉरपोरेट राजनीति के तहत नेताओं/पार्टियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और विज्ञापनों की मार्फत मतदाताओं को गोलबन्द करने की प्रवृत्ति ने जनता से पहल का अधिकार छीन लिया है।

भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन और आम आदमी पार्टी के गठन के साथ राजनीति में यह प्रवृत्ति धूम-धाम से स्थापित की गयी। जनता के राजनीतिक विवेक पर बोले गये उस जबरदस्त हमले में अभी का गोदी मीडिया और प्रतिरोधी मीडिया दोनों सम्मिलित थे। आरएसएस और कॉरपोरेट तो थे ही। कहने की जरूरत नहीं कि उस हमले का सबसे ज्यादा फायदा मोदी और अरविंद केजरीवाल को मिला। तब से लोकतन्त्र की नदी में काफी पानी बह चुका है। लोग भी बह रहे हैं। अब अन्तर्प्रवाह (अंडरकरंट) भी मीडिया और विज्ञापन निर्मित करते हैं। इसके लिए नेताओं/पार्टियों को हजारों करोड़ की कॉरपोरेट फण्डिंग चाहिए।

यह दुष्चक्र संवैधानिक चेतना से सम्पन्न नागरिकों के सतत प्रयासों से ही तोड़ा जा सकता है। नागरिक चेतना के साथ नयी/वैकल्पिक राजनीति की सम्भावनाएँ उन्मुक्त होंगी। यह विश्वास बना रहना चाहिए। मनुष्य न अकेला, न समुदाय/वर्ग के रूप में, हमेशा के लिए कारोबार की वस्तु होना स्वीकार नहीं कर सकता।