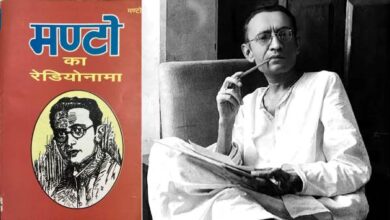

मुक्तिबोध का आख़िरी ठिकाना

उन्नीसवीं सदी में बैरागी शासकों ने राजनांदगाँव रियासत क़ायम की थी। देश की आज़ादी के बाद भारतीय संघ में उसका विलीनीकरण हुआ और शहर के गणमान्य नागरिकों के आग्रह पर राजा दिग्विजय दास ने महाविद्यालय की स्थापना के लिये क़िला दान कर दिया। महज़ पच्चीस वर्ष की आयु में युवा दिग्विजय दास का निधन हो गया। उनके नाम पर 1957 में स्थापित दिग्विजय महाविद्यालय में मुक्तिबोध अध्यापक होकर 1958 में आये। कुछ समय शहर के छोर पर स्थित बसंतपुर मुहल्ले में रहने के बाद वह महाविद्यालय परिसर में आ गए। महाविद्यालय-परिसर में उन्हें क़िले के पिछले हिस्से में ऊपर की मंज़िल में रहने की जगह मिली। यहाँ सुकून से रहते हुए उन्हें प्राचार्य किशोरीलाल शुक्ल का संरक्षण, शरद कोठारी, रमेश याज्ञिक और जसराज जैन-जैसे मित्रों का संग-साथ और प्रो. पार्थसारथी-जैसे बौद्धिक सहकर्मी मिले। महाविद्यालय-परिसर के बाहर ढीमरपारा में या थोड़ी दूर दुर्गा चौक पर चाय की टपरी और होटल में चाय पीते हुए निम्नवर्ग के छोटे-छोटे लोगों के साहचर्य का सुख मिला। इस सुकून को महसूस करते हुए शरद कोठारी से उन्होंने ख़ुशी-ख़ुशी कहा था–’पार्टनर, मैं यहाँ टिक कर खूब लिखना चाहता हूँ।’

यह अत्यंत रमणीय स्थल है। दिग्विजय महाविद्यालय दो रियासत-कालीन तालाबों रानीसागर और बूढ़ासागर के मध्य स्थित है। मुक्तिबोध जब यहाँ आये थे, महाविद्यालय और परिसर के वातावरण की प्राकृतिक सुषमा अक्षुण्ण थी। शहर के वातावरण में रियासत के ज़माने की स्मृतियाँ तैरती थीं। उन्नीसवीं सदी के अंत में पुतलीघर (कपड़ा मिल) और एक छोटे बिजलीघर के स्थापित होने के बाद से आधुनिक जीवन-शैली की हल्की दस्तक भी यहाँ सुनाई देने लगी थी।

मुक्तिबोध के लिये यहाँ की शामें मालवा की शामों से कम रुमानी नहीं हुआ करती थीं। शाम की तफ़रीह में मित्रों के साथ वह दूर निकल पड़ते और आगे बढ़ कर कुछ देर रानीसागर की पचरी पर बैठ जाते। वहाँ से उनके घर की खिड़कियाँ भव्य और आकर्षक दिखाई देतीं। उन्हें मुग्ध होकर एकटक निहारते। कभी तालाब पर झुके हुए पलाश के पेड़ को देखते। उसकी गहरी छाया रानीसागर के प्रशांत जल में पड़ रही होती, कंकड़ मारते ही हिलोर के साथ छाया लहरा कर डोल जाती और यह फैलते हुए वर्तुल में बदल जाती। उसे देखते हुए उन्हें सुखद अनुभूति होती और ऐसा लगता कि देर तक वहाँ बैठे रहें। रानीसागर की दूसरी ओर मिल का भोंपू, लालबाग़, ग्रेट ईस्टर्न रोड पर दौड़ने वाली ट्रकें, कारें और शहरी गतिविधियाँ। इस ओर खेत, पगडंडियाँ, उनमें काम करते किसान, मिट्टी के बने घर और एक ग्रामीण वातावरण था। रानीसागर की शामें इन विरोधाभासों के बीच धीरे-धीरे आसमान में उठ रही होतीं और मित्रों के साथ घूमते हुए मुक्तिबोध कभी रूसी उपन्यासों के कैनवास की चर्चा करते, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम का विश्लेषण करते, या कभी किसी सामयिक मुद्दे पर आवेगपूर्वक बोलने लगते। बहस और संवाद उनका स्वभाव था। संध्या का संवादी साहचर्य उन्हें आंतरिक शांति से भर देता।

शहर के बाहर से अक्सर मुक्तिबोध के मित्र उनसे मिलने भी आते। उनके आने से वह बहुत ख़ुश होते। हरिशंकर परसाई ज्ञानरंजन के साथ जबलपुर से आये। उन्होंने देखा, “तालाब (रानी सागर) के किनारे पुराने महल का दरवाज़ा है—नीचे बड़े फाटक के आसपास कमरे हैं, दूसरी मंज़िल पर एक बड़ा हाल और कमरे, तीसरी मंज़िल पर कमरे और खुली छत। तीन तरफ़ से तालाब घेरता है। पुराने दरवाज़े और खिड़कियाँ, टूटे हुए झरोखे, कहीं खिसकती हुई ईंटें, उखड़े हुए पलस्तर-दीवारें। तालाब और आगे विशाल मैदान। शाम को जब ज्ञानरंजन और मैं तालाब की तरफ़ गये और वहाँ से धुँधलके में उस महल को देखा, तो एक भयावह रहस्य में लिपटा वह नज़र आया। दूसरी मंज़िल के हाल के एक कोने में मुक्तिबोध खाट पर लेटे थे। लगा, जैसे इस आदमी का व्यक्तित्त्व किसी मज़बूत क़िले-सा है। कई लड़ाइयों के निशान उस पर हैं। गोलों के निशान हैं, पलस्तर उखड़ गया है, रंग समय ने धो दिया है, मगर जिसकी मज़बूत दीवारें नींव में जमी हैं और वह सिर ताने गरिमा के साथ खड़ा है। मैंने मज़ाक किया, ‘इसमें तो ब्रह्मराक्षस ही रह सकता है।’ मुक्तिबोध की एक कविता है ‘ब्रह्मराक्षस’। एक कहानी भी है जिसमें शापग्रस्त राक्षस महल के खण्डहर में रहता है। मुक्तिबोध हँसे। बोले, कुछ भी कहो पार्टनर, अपने को यह जगह पसंद है।” उज्जैन के पुलिस कोतवाली की भव्य इमारत में नगर कोतवाल पिता की छाया में बचपन और किशोरावस्था शान से बिता चुके मुक्तिबोध को जीवन-भर भौतिक असुविधाओं का सामना करने की आदत पड़ गयी थी। दिग्विजय कॉलेज परिसर के सामंती स्मृतियों से घिरे टूटे-फूटे आवास में उन्हें पहली बार जीवन का इतना सुकून मिला। उन्हें यह स्थान रुमानियत से भरा जान पड़ता।

शाम की तफ़रीह में मुक्तिबोध ने शायद इस जगह की रुमानियत को महसूस करते हुए शरद कोठारी से कहा था—’पार्टनर, यह शहर तो यूरोपियन टाउन-सरीखा लगता है।’ प्रमोद वर्मा ने मुक्तिबोध की ख़ुशी देख कर ही लिखा होगा—’मुक्तिबोध को राजनांदगाँव से उतना ही प्यार रहा होगा जितना हार्डी को अपने वेसेक्स से।’

मुक्तिबोध अपने घर की चक्करदार सीढ़ी से ऊपर छत पर चढ़ कर तालाब और पेड़ों को निहारते थे। किसी आगंतुक के साथ अक्सर वह छत पर जब चढ़ते तो दूर तक फैले खेतों में खिली प्रकृति उन्हें अभिभूत कर लेती। फिर थोड़ा समय बिता कर सीढ़ी से नीचे कमरे में उतर आते। लेकिन कमरे में वह थम नहीं जाते थे। उस सीढ़ी से दरअसल वह अक्सर अपने भीतर के तहख़ाने में उतरते थे।

वहाँ से वह एक दुःस्वप्न की भयावह छायाओं को ढूँढते और उन्हें क़लम की नोंक पर उतार देते। क़िले के उनके घर की चर्चा दूसरे शहरों में पुराने मित्रों के बीच होती। बड़ा क़िलेनुमा मकान। कई कमरों में भूतहा और अकेलापन लगता ही है। कई बार दूसरे शहर के शुभचिंतकों ने छोड़ने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार किया। बाद में एक मित्र से कहा ‘मैंने मकान नहीं छोड़ा। कहा, यह समझ लो कि लंबी कविताएँ लिखने के लिए यह बड़ा उपयुक्त मकान है।’

कैसा संयोग था कि उज्जैन के सामंती ठसक के बीच शहर कोतवाल की भव्य हवेली में पले-बढ़े और शहर की बावड़ियों-खंडहरों में घुमक्कड़ी करते, नागपुर के जुम्मा तालाब के स्याह विस्तार को अंधेरी रातों में निहारते मुक्तिबोध को राजनांदगाँव में रहने के लिये क़िले का वही आसरा मिला जिसमें सामंती दौर की स्मृतियाँ साँस ले रही थीं और बाँहें फैलाने पर अगल-बगल में रानीसागर और बूढ़ासागर के छोर मिले थे। उज्जैन की भटकती सांझों में साकार अंधेरे की आकृतियाँ, क्षिप्रा-किनारे के श्मशान और उनका रहस्य-भरा परिवेश रानीसागर के उलट में स्थित श्मशान और उसके भुतहे वातावरण में दुबारा मूर्त्त हो उठा था।

क़िले के बुर्ज़ों और गुंबदों को देख कर वे अक़्सर कह उठते थे–– ‘पार्टनर, सामंतवाद में भी एक भव्यता तो है।’ बचपन के उस महल में सचमुच सामंती भव्यता थी लेकिन क़िले की इस आख़िरी इमारत में एक निम्नमध्यवर्गीय मुदर्रिस के साधारण-से जीवन की धड़कनों के अलावा और क्या था? अगर कुछ था तो सिर्फ यही कि उस भुतहे खंडहर का चप्पा-चप्पा उन्हें सृजन के लिए उकसाता था।

बाहर दिन के उजाले में सुरम्य प्राकृतिक दृश्यावली भीतर के रोमेंटिक भावों को जगा देती, लेकिन रातें निविड़ सुनसान में, निर्जन तालाब के अछोर विस्तार में, और आसमान से झरते भयावह अंधकार में जिस तरह से समय की परछाइयों को रचतीं, उसमें भुतहापन रह-रह कर डोलता था। उसके बिम्ब बरबस उनकी कविता में चले आते। तभी यह मकान उन्हें काव्य-सृजन की दृष्टि से अनुकूल जान पड़ता था। मनुष्य का अधोलोक अपने समूचे विद्रूप के साथ जाग उठता। वह उसके चित्र खींच रहे थे।

1964 में मुक्तिबोध के देहावसान के बाद क़िले के पिछवाड़े स्थित उनका घर सुनसान हो गया। कँगूरों पर उल्लू बैठने लगे, छत के नीचे चमगादड़ लटकने लगे और मकड़ियों के असंख्य जाले टँग गये, बूढ़ासागर की तरफ़ दीवारों पर पीपल के पौधे उग आये। एक-साफ़-सुथरे घर को उजाड़ होते देर नहीं लगी। मुक्तिबोध की कविता के प्रतीक चमगादड़, उल्लू, औदुम्बर एक-एक कर इस उजाड़ में घर के भीतर दाख़िल हो गये। रियासत के ज़माने की इमारत की दूसरी मंज़िल खंडहर बनने लगी।

मुक्तिबोध की मरणोत्तर कीर्त्ति धूमकेतु की तरह आकाश में उदित हुई थी। मगर नीचे धरती पर उनकी जी हुई जगह में विस्मृति का अंधकार परतों में एकत्र हो कर जमने लगा था। शहर के लोग भूलने लगे थे कि यहाँ इस घर में एक कवि रहता था। बरसों तक मुक्तिबोध का यह घर विध्वस्त पड़ा रहा। उनके सिर की आख़िरी छत, न जाने कब जर्जर हो गयी, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक तरफ़ हिंदी के साहित्य-संसार में मुक्तिबोध की कीर्ति ऊर्ध्व शिखरों की ओर बढ़ रही थी; उनके लेखन पर चर्चा हो रही थी, उनके जीवन पर शोध के सिलसिले में मोतीराम वर्मा उनकी जी हुई जगहों में भटक रहे थे, उनके परिजनों और मित्रों से उनके बारे में दरयाफ़्त कर रहे थे, दूसरी तरफ़ उनका घर धीरे-धीरे जर्जर हो रहा था। उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। घर के बाहर वर्षों से ताला लटक रहा था। 1976 में दिग्विजय महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर एक मित्र ने मुझे बताया था कि इस जगह मुक्तिबोध निवास करते थे। ताले में बंद घर उत्सुकता जगाता था। जानने की इच्छा होती थी कि भीतर कैसा होगा। सुनते थे कि ऊपर दो कमरे हैं जहाँ पहुँचने के लिए एक सीढ़ी है। कमरों से छत पर जाने के लिए चक्करदार सीढ़ी है। मुक्तिबोध का घर रहस्य जगाता था। चर्चा होती थी कि उसमें लोक निर्माण विभाग का कबाड़ भर दिया गया है।

अपने अवसान के बाद शहर की स्मृतियों में मुक्तिबोध जाग पड़े थे। उनके परिचित और मिलने-जुलने वाले लोग उनकी असाधारणता और प्रातिभ वैशिष्ट्य पर चमत्कृत थे। बहुतों को विश्वास नहीं होता था कि इस शहर में एक कवि रहता था, जिससे शहर गौरवान्वित हो रहा है।

मुक्तिबोध के इस घर ने शमशेर बहादुर सिंह, हरिशंकर परसाई, प्रमोद वर्मा, ज्ञानरंजन, अशोक वाजपेयी, आग्न्येष्का सोनी को आतिथ्य दिया था। जबलपुर में पढ़ाई कर रहे विनोद कुमार शुक्ल छुट्टियों में लौटते तो अपनी ताज़ा कविताएँ ले कर मुक्तिबोध से मिलने आते।

मुक्तिबोध के मित्र नरेश मेहता की नज़र से देखें तो ‘महाराष्ट्र का पांडित्य और मालवा का लालित्य’ लिये वह छत्तीसगढ़ के इस छोटे-से शहर में आये थे। इससे पहले बनारस और इलाहाबाद-जैसे गांगेय क्षेत्र में स्थित हिंदी साहित्य के केंद्रों से मोहभंग और महाकोसल के जबलपुर में कटु अनुभवों से गुज़र कर जब वह नागपुर के मराठी परिवेश में पहुँचे थे तो चैन की साँस ली थी। लेकिन कुछ वर्षों में वहाँ से जो उखड़े तो नियति ने उन्हें छत्तीसगढ़ में ला फेंका। जीवन-भर मालव भूमि के लिये तरसते कवि को अपना मालवा छत्तीसगढ़ में मिला।

1958 में नागपुर और जबलपुर के मित्रों को आशंका थी कि हमेशा बौद्धिक संवाद में डूबे रहने वाले मुक्तिबोध को राजनांदगाँव-जैसी छोटी-सी जगह में संवाद के लिए सुपात्र बौद्धिक साहचर्य भला कैसे मिल सकेगा और उसके बिना उनका निर्वाह कैसे होगा। लेकिन यहाँ उन्हें जसराज जैन-जैसे तीव्र जिज्ञासु और शास्त्रार्थ-प्रवण बौद्धिक का संग-साथ और प्रो. पार्थसारधि-जैसे प्रखर विद्वान का सान्निध्य मिला। ‘एक साहित्यिक की डायरी’ में जसराज जैन ही यशराज के रूप में तीखे प्रश्नों-प्रतिप्रश्नों से मुक्तिबोध को घेरते हुए दिखाई देते हैं।

मुक्तिबोध की रचनाओं में उनका परिवेश किसी-न-किसी रूप में उपस्थित रहा है––ख़ास तौर पर उज्जैन और राजनांदगाँव का परिवेश। उज्जैन का भौगोलिक परिवेश उनकी कविताओं में रह-रह कर झलक मारता है, जबकि राजनांदगाँव में परिवेश के साथ उनके आसपास के जीवंत चरित्र भी उनकी कृतियों में प्रकट हुए हैं। ‘विपात्र’ के चरित्रों को स्थानीय पाठक पहचानते रहे हैं। वह चक्करदार ज़ीना तो उनके घर में ही मौजूद था जो उनकी कविता में दिखाई देता है। दिग्विजय कॉलेज में अब भूलन बाग़ नहीं है, लेकिन विपात्र के बॉस का दरबार इसी भूलन बाग़ में लगता था। ‘विपात्र’ के चरित्रों को जब पहचाना गया तो शहर के लोगों ने आपत्ति की। वे उपन्यास के पात्रों को वास्तविक जीवन के पात्रों की तरह देख रहे थे, जिनके नाम बदल दिए गए हों। ‘विपात्र’ के अंत में मुक्तिबोध ने एबिलॉर्ड के सांकेतिक उल्लेख के साथ जिस कलात्मक ढंग से कहानी के भीतर एक रूपक रचा था, उसे समझने के लिये कोई तैयार न था।

इस शहर के बुद्धिजीवी ‘विपात्र’ को शिक्षा संस्थान के भीतर मध्यवर्ग के बौनेपन और नकारापन के प्रतीकात्मक आख्यान के रूप में नहीं, दिग्विजय महाविद्यालय की सत्यकथा के रूप में पढ़ रहे थे। उनका ख़्याल था कि मुक्तिबोध को ‘विपात्र’ नहीं लिखना चाहिये था। इससे महाविद्यालय और शहर की मानहानि हुई है। कुछ लोग मानते थे कि बॉस के चरित्र के रूप में शहर के जिस प्रतिष्ठित व्यक्ति को ‘विपात्र में प्रस्तुत किया गया है, उन्होंने मुक्तिबोध की हमेशा मदद की, उन्हें संरक्षण दिया––यहाँ तक कि नागपुर से जो कर्ज़ लेकर मुक्तिबोध यहाँ आये थे, उसे उन्होंने ही चुकता किया था। मगर मुक्तिबोध ने उन्हें जिस रूप में चित्रित किया है, वह उनके साथ अन्याय है। महाविद्यालय के एक प्राध्यापक ने तो मध्यप्रदेश साहित्य परिषद द्वारा 1980 में आयोजित मुक्तिबोध संगम की एक गोष्ठी में हिंदी के लगभग अस्सी साहित्यकारों की उपस्थिति में इसे मुक्तिबोध का दोगलापन घोषित किया था। मगर इस स्थानीय विक्षोभ का मुक्तिबोध की मरणोत्तर कीर्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। तब के कुछ लोग आज भी जीवित हैं। वे मुक्तिबोध से कभी नहीं मिले थे। उन्हें अफ़सोस है कि उन दिनों अगर उन्हें पता होता कि इस शहर में एक मूर्द्धन्य कवि रहता है तो वे अवश्य मिलते। लेकिन मुक्तिबोध के जीवित रहते हिंदी-साहित्य की दुनिया में भी उनके लेखकीय व्यक्तित्त्व की ऊँचाइयों के बारे में भला किसे पता था?

शरद कोठारी और जसराज जैन शाम की रोज़ाना तफ़रीह के साथी थे। शरद कोठारी तो नागपुर के समय से ही मुक्तिबोध के संपर्क में थे और उन्हीं के प्रयासों से मुक्तिबोध राजनांदगाँव आये थे। जसराज जैन इंजीनियरिंग के विद्यार्थी थे; वक़ालत भी उन्होंने पढ़ रखी थी। लेकिन न उन्हें इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी, न पैतृक व्यवसाय में। वह सोच-विचार की बौध्दिक दुनिया में रमे हुए थे। शहर में वक़ील साहब के नाम से जाने जाते थे। मुक्तिबोध के आने से उनकी दुनिया हरिया गयी। मुक्तिबोध भी उनसे प्रभावित हुए; बल्कि मुक्तिबोध के भीतर उन्होंने हलचल मचा दी थी। जसराज मुक्तिबोध के बौद्धिक सहचर हुए।

यूँ राजनांदगाँव में मुक्तिबोध के बौद्धिक व्यक्तित्त्व की ओर आकर्षित होने वाले लोगों में रमेश याज्ञिक, शरद कोठारी, कॉमरेड प्रकाश राय आदि थे। बंगाल के तेभागा आंदोलन में भूमिगत होकर राजनांदगाँव आने के बाद क्रांतिकारी अशोक राय यहाँ की बीएनसी मिल और दल्ली राजहरा के खदान में मज़दूरों के बीच कम्युनिस्ट पार्टी का काम कर रहे थे। रमेश याज्ञिक शहर के संपन्न व्यवसायी परिवार से जुड़े थे। इन सभी मित्रों के बीच मुक्तिबोध बौद्धिक रूप से सक्रिय थे।

मुक्तिबोध में गहरी साहचर्य-वृत्ति थी। वह सदैव मित्र या सहचर की तलाश में रहते थे। उज्जैन, इंदौर, नागपुर, राजनांदगाँव––जहाँ भी रहे, मित्रों से वंचित और एकाकी वह कभी नहीं रहे। राजनांदगाँव ने भी उन्हें एकाकी नहीं रहने दिया था।