सच, साहस और सत्ता के बीच फँसी चेतना

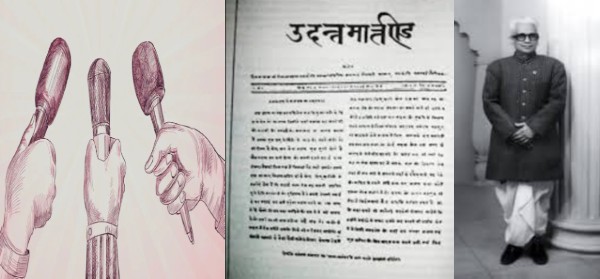

हिन्दी पत्रकारिता का दो सौ वर्षों का इतिहास केवल समाचारों के प्रकाशन और प्रसारण का नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय आन्दोलन, वैचारिक बहसों और भाषाई आत्मनिर्भरता का इतिहास है। 1826 में पण्डित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा ‘उदन्त मार्तण्ड’ का प्रकाशन केवल एक समाचार पत्र की शुरुआत नहीं थी, वह अपनी भाषा में अपनी चेतना को गढ़ने का और देश-दुनिया से संवाद स्थापित करने का पहला आत्मनिर्भर प्रयास था। यह उस युग में हुआ जब प्रेस पर औपनिवेशिक सत्ता की छाया थी, और पत्रकारिता अँग्रेजी, फारसी या बांग्ला भाषाओं के दायरे में सीमित थी। ‘उदन्त मार्तण्ड’ का जीवन भले ही अल्पकालिक रहा, लेकिन उसने जो बीज बोया, वह आगे चलकर स्वाधीनता आन्दोलन और जनचेतना की पत्रकारिता में फलित हुआ।

ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ चलने वाले राष्ट्रीय आन्दोलन में हिन्दी पत्रकारिता ने अग्रिम मोर्चे की भूमिका निभायी। यह पत्रकारिता केवल खबरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने जनजागरण और प्रतिरोधात्मक हस्तक्षेप का दायित्व निभाया। भारतेन्दु से लेकर मतवाला मण्डल तक हिन्दी पत्रकारिता का काल जनचेतना, राष्ट्रनिर्माण, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक अस्मिता के लिए निर्णायक है। अनेक महान सम्पादकों और पत्र-पत्रिकाओं ने पत्रकारिता को औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध विचारधारा, रूढ़ियों के विरुद्ध नैतिक प्रतिरोध,साहित्य और राजनीति के बीच संवाद तथा भाषाई चेतना और लोकमूल्यों से जोड़ा।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (1850–1885) ने हिन्दी को आधुनिकता की ओर ले जाते हुए पत्रकारिता को जनचेतना और सामाजिक सुधार का माध्यम बनाया। ‘हरिश्चन्द्र चन्द्रिका’, ‘कविवचनसुधा’ और ‘बाला बोधिनी’ जैसी पत्रिकाओं से उन्होंने इसे साहित्यिक औजार बनाया। संक्षिप्त कार्यकाल के बावजूद उन्होंने भाषा, दृष्टिकोण और सामाजिक सरोकारों की आध्यात्मिक नींव रखी। प्रतापनारायण मिश्र (1856–1894) ने ‘ब्राह्मण’ पत्र से हास्य-व्यंग्य, आलोचनात्मक विवेक और भाषिक चपलता दी। भारतेन्दु के अनुयायी होते हुए भी उन्होंने अपनी स्वतंत्र शैली से धार्मिक रूढ़ियों के विरुद्ध स्वर दिया। ‘सरस्वती’ के सम्पादक महावीर प्रसाद द्विवेदी (1864–1938) ने भाषा की शुद्धता, विचारों की गम्भीरता और सामाजिक सुधार को पत्रकारिता का केन्द्रीय विषय बनाया। ‘द्विवेदी युग’ हिन्दी पत्रकारिता के बौद्धिक पुनर्निर्माण का काल माना गया। ‘भारत मित्र’ में ‘शिवशंभु के चिट्ठे’ के माध्यम से बालमुकुन्द गुप्त (1865–1907) ने साम्राज्यवाद और सामाजिक रूढ़ियों पर तीखे व्यंग्य किये। माधवराव सप्रे (1871–1926) ने ‘छत्तीसगढ़ मित्र’, ‘हिन्दी केसरी’ और ‘कर्मवीर’ से जनभाषा, लोकविज्ञान और नैतिकता को पत्रकारिता से जोड़ा।

बाबूराव विष्णु पराड़कर (1883–1955) ने ‘आज’ के माध्यम से राष्ट्रवादी संघर्ष को स्वर दिया, ब्रिटिश दमन और प्रतिबन्धित साहित्य के बीच जोखिमपूर्ण लेखन किया। गणेश शंकर विद्यार्थी (1890–1931) ने ‘प्रताप’ से क्रान्तिकारी चेतना और सामाजिक समरसता को मंच दिया। “पत्रकारिता सेवा, तप और बलिदान है” कहने वाले विद्यार्थी दंगे में शहीद हुए। प्रेमचन्द (1880–1936) ने ‘माधुरी’, ‘मर्यादा’, ‘हंस’ और ‘जागरण’ से समाजवादी, जनोन्मुख और नैतिक पत्रकारिता की। माखनलाल चतुर्वेदी (1889–1968) ने ‘प्रभा’ और ‘कर्मवीर’ से नैतिक साहस और स्वतन्त्रता-संग्राम की प्रेरणा दी। 1922 में प्रयागराज से शुरू हुई ‘चाँद’ पत्रिका (स्थापक: रामरख सिंह सहगल; सम्पादक: महादेवी वर्मा, नंद किशोर तिवारी, मुंशी नवजादिक लाल) ने साहित्य, स्त्री-शिक्षा, राष्ट्रीय आन्दोलन और सामाजिक कुरीतियों पर साहसिक लेखन किया। इसका ‘फाँसी अंक’ विशेष प्रसिद्ध हुआ।

26 अगस्त 1923 को कोलकाता से प्रकाशित ‘मतवाला’ (प्रेरणा: बांग्ला पत्रिका ‘अवतार’, स्थापना: सेठ महादेव प्रसाद, विचार: नवजादिक लाल श्रीवास्तव) ने हास्य-व्यंग्य से आगे बढ़कर अँग्रेजी शासन, पाखण्ड और साम्प्रदायिकता पर तीखे वार किये। शिवपूजन सहाय, निराला, ‘उग्र’ और नवजादिक लाल इसके स्तम्भ थे। भगत सिंह बलवंत सिंह के छद्म नाम से इसमें लिखा करते थे। साम्प्रदायिकता के आरोप, गिरफ्तारी और दमन के बावजूद इसकी निडरता ऐतिहासिक रही। कर्मेंदु शिशिर द्वारा संकलित ‘मतवाला’ का साहित्यिक कोष इसकी विरासत है।

इसके अलावा अभ्युदय, कर्मयोगी, मर्यादा, युगान्तर, गदर, वन्दे मातरम, प्रभा, नवजीवन, हरिजन, सुधाकर, हिन्दू, हिन्दुस्तानी, अहिंसा, वर्तमान, लोकमत, प्रजाबंधु, देश, बनारस अखबार, प्रजाहितैषी, बुद्धि प्रकाश, तत्त्वबोधिनी जैसे पत्रों ने स्वतन्त्रता आन्दोलन की चेतना गढ़ी। इन अखबारों ने स्वदेशी विचारधारा को बल दिया और आन्दोलन-प्रतिरोध की मुखर आवाज बनकर जनता को संगठित किया। इस दौर की पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं थी, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक पुनर्रचना और राजनीतिक जागरूकता का प्राण स्रोत थी- जहाँ सम्पादक अपने लिखे को जीते भी थे।

1947 की स्वतन्त्रता इन्हीं सम्पादकों और पत्रकारों की वैचारिक स्वतन्त्रता की नींव पर खड़ी हुई। स्वतन्त्रता के बाद पत्रकारिता को एक नयी संवैधानिक छाया मिली। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, प्रेस की स्वायत्तता और लोकतान्त्रिक संरचना ने इसे जनतन्त्र का चौथा स्तम्भ माना। भारत की स्वतन्त्रता केवल राजनीतिक सत्ता-परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक पुनर्रचना और भाषिक पहचान के नये विमर्शों की शुरुआत भी थी। इसी व्यापक पृष्ठभूमि में हिन्दी पत्रकारिता ने स्वतन्त्रता के बाद स्वयं को पुनः परिभाषित किया। 1947 से 1990 तक की अवधि हिन्दी पत्रकारिता के लिए संक्रमण, प्रयोग और प्रतिरोध का काल रही, जहाँ वह मिशन से पेशा बनी, लेकिन विचार और मूल्य की परम्परा पूरी तरह टूटी नहीं। यह वह दौर था जब सम्पादक एक विचारधारा का वाहक, भाषिक नवाचार का सूत्रधार और सामाजिक विवेक का प्रतिनिधि हुआ करता था।

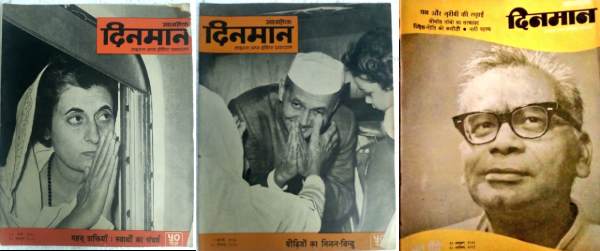

इस दौर की शुरुआत ‘दिनमान’ (1965) साप्ताहिक के सम्पादन से जुड़ी अज्ञेय की भूमिका से होती है। अज्ञेय ने पत्रकारिता को बौद्धिक विमर्श का मंच बनाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि हिन्दी पत्रकारिता चिन्तनशील, विश्लेषणात्मक और असहमति का सम्मान करने वाली हो सकती है। वहीं रघुवीर सहाय ने इसी पत्र को सत्ता की आलोचना का माध्यम बना दिया। उन्होंने भाषा को सर्जक बनाते हुए व्यंग्य, संवेदना और प्रतिरोध के संयोजन से पत्रकारिता को एक गहरी मानवीयता दी। राहुल बारपुते, जिन्हें स्नेह से ‘बाबा’ कहा जाता था, हिन्दी पत्रकारिता के युगनिर्माता और नईदुनिया के प्राण थे। उन्होंने राजेंद्र माथुर और प्रभाष जोशी जैसे प्रतिभाशाली पत्रकारों को गढ़ा और अखबार को भाषा, संस्कृति व सामाजिक चेतना का विश्वविद्यालय बना दिया। कर्पूरचन्द्र कुलिश ने ‘राजस्थान पत्रिका’ के जरिए पत्रकारिता को सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता और जनसंवेदना से जोड़ा। उन्होंने यह स्थापित किया कि क्षेत्रीय पत्रकारिता सीमित नहीं, बल्कि अधिक लोकसघन और जमीनी हो सकती है।

1975–77 का आपातकाल हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में वह निर्णायक मोड़ है, जब सत्ता ने प्रेस की स्वतन्त्रता को लोहे की जकड़ में बांध दिया। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाएँ निलम्बित कर दी गयीं, और पूर्व-सेंसरशिप का ऐसा कठोर तन्त्र लागू हुआ कि समाचार, सम्पादकीय और तस्वीर तक के प्रकाशन के लिए सरकारी अनुमति जरूरी हो गयी। पहली बार मीडिया सत्ता से सहमत और असहमत—दो साफ-साफ खेमों में बंटा दिखाई दिया। सत्ता से असहमत मंचों को विज्ञापनबंदी, बिजली कटौती, छपाई रोकने और सम्पादकों की बर्खास्तगी जैसी सजाओं का सामना करना पड़ा। अनेक पत्रकार गिरफ्तार हुए, प्रताड़ित किए गये, और कई को आत्म-सेंसरशिप की विवशता ने चुप करा दिया।

सेंसरशिप, दमन और प्रतिरोध के इस दौर में कुछ अखबार झुक गये तो कुछ डट गये। जनता, प्रतीक, सेमिनार, जैसी पत्रिकाओं और कुछ निर्भीक पत्रकारों ने जनपक्ष को जिन्दा रखा। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन ने सेंसरशिप के बावजूद लोहा लिया। हिन्दी में प्रतिरोध कम दिखा, लेकिन सम्पादकीय विवेक की परीक्षा इस समय सबसे अधिक हुई। आपातकाल ने हिन्दी पत्रकारिता को यह कड़वा सबक दिया कि संवैधानिक गारंटी से कहीं अधिक, उसकी असली ताकत पेशेवर ईमानदारी, नैतिक साहस और लोकतान्त्रिक मूल्यों के प्रति अडिग निष्ठा में है।

इसी दौरान राजेंद्र माथुर पत्रकारिता में आधुनिक दृष्टिकोण, तकनीकी दक्षता और भाषिक सादगी के साथ नयी दुनिया (इन्दोर) से ‘नवभारत टाइम्स’(दिल्ली) आये। वे भाषा को सम्प्रेषण और संवाद का औजार मानते थे, और उन्होंने सम्पादकीय लेखन को बौद्धिक जटिलता से मुक्त कर पाठक के करीब लाया। वहीं प्रभाष जोशी ‘जनसत्ता’ में नैतिकता, ईमानदारी और लोक-संवेदना के प्रतीक बने। उनकी पत्रकारिता में सत्ता से टकराने का साहस था, पर साथ ही भाषा में लोकजीवन की खुशबू भी। ‘जनसत्ता’ के जरिए उन्होंने एक नयी रिपोर्टिंग शैली विकसित की, जो केवल तथ्यों की नहीं, बल्कि उनकी सामाजिक-राजनीतिक व्याख्या की भी पक्षधर थी।

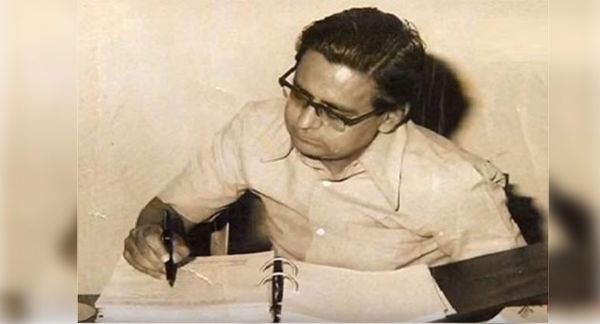

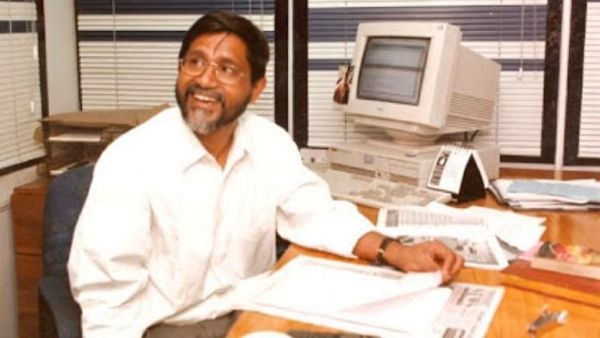

बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दो दशकों में जब भारत तेजी से महाबाजार की ओर बढ़ रहा था, सुरेन्द्र प्रताप सिंह (एसपी) उस ऐतिहासिक संक्रमण के साक्षी ही नहीं, बल्कि सक्रिय सहभागी भी थे। उन्होंने पत्रकारिता को न केवल नयी भाषा दी, बल्कि उसे बाजार के स्वाद के मुताबिक ढालने का दुःसाहस भी किया। धर्मवीर भारती की छाया में पले-बढ़े एसपी ने ‘रविवार’ के माध्यम से हिन्दी पत्रकारिता की एक ऐसी पीढ़ी को जन्म दिया जो खबर को ‘बिकाऊ वस्तु’ और पत्रकार को ‘ब्राण्ड’ के रूप में देखने की आदी हो चली थी।

नौवें दशक में जब देश में राजीव गाँधी डिजिटल भारत का सपना बुन रहे थे, हर्षद मेहता शेयर बाजार को आम आदमी की लालसा से जोड़ रहे थे और संजय गाँधी ‘हम दो हमारे दो’ की कार से मध्यमवर्गीय बाजार गढ़ रहे थे, उसी दौर में एसपी खबरों को बेचने की विधा विकसित कर रहे थे। यह वही दौर था जब ‘रविवार’ के कवर पर राजा, सन्त और डाकू की तस्वीर छपा करती थी और यहीं से पत्रकारिता के ‘भौकाल युग’ की शुरुआत हुई।

एसपी की सबसे क्रान्तिकारी और विवादास्पद धारणा यही थी कि पत्रकारिता और साहित्य के बीच का परम्परागत रिश्ता अब समाप्त होना चाहिए। उन्होंने साहित्य को ‘संवेदनात्मक बोझ’ मानकर पत्रकारिता से निर्वासित किया, क्योंकि वह बाजार के अनुकूल नहीं था। उनके इस निर्णय ने पत्रकारिता को तेज, तीखा और तात्कालिक बनाया, लेकिन संवेदना और गहराई से वंचित भी कर दिया। यह एक ऐसा मोड़ था, जहाँ हिन्दी पत्रकारिता ने विचार की बजाय ‘विजुअल अपील’ और ‘पैकेजिंग’ को प्राथमिकता देना शुरू किया। ‘आजतक’ के जरिए एसपी ने डिजिटल पत्रकारिता की ऐसी नींव रखी, जिसमें गति, सनसनी और आकर्षण प्रमुख गुण बन गये। लेकिन इस क्रान्तिकारी परिवर्तन की एक बड़ी कीमत भी थी: पत्रकारिता अब लोकतान्त्रिक चेतना की वाहक नहीं रही, बल्कि वह एक ऐसे माध्यम में बदल गयी जिसे बाजार संचालित करता था। इस लिहाज से एसपी उस युग के पहले पत्रकार थे जिन्होंने खबर को ‘प्रोडक्ट’ और पत्रकार को ‘सेल्समैन’ के रूप में रूपायित किया।

यह विडम्बना है कि जो पत्रकार अपने दौर में नायक बने, वही आने वाले समय में बाजार का पहला बन्दी सिद्ध हुए। और यह भी कि आज जब हम सोशल मीडिया को आजादी का मंच समझते हैं, हम अनजाने ही उसी बाजार की जरूरत पूरी कर रहे हैं, जिसकी ओर सबसे पहले सुरेन्द्र प्रताप सिंह ने पत्रकारिता की नाव मोड़ी थी।

इन पंक्तियों को इस पीड़ा के साथ पढ़ा जाना चाहिए कि सुरेन्द्र प्रताप सिंह को शायद यह अनुमान न हुआ हो कि वह जिसे ‘नवाचार’ मान रहे थे, वह दरअसल एक वैचारिक आत्मसमर्पण की शुरुआत थी। उन दिनों बाजार की आक्रामकता ऐसी थी (अब भी है) कि यह वैचारिक आत्मसमर्पण यदि एसपी नहीं करते तो बाजार किसी और को एसपी बना लेता।

एसपी के साथ ही रविवार से राजकिशोर (1947-2018) ने पत्रकारिता की शुरुआत की थी। उन्होंने चार दशकों से अधिक समय तक सम्पादकीय और प्रखर वैचारिक लेखन के कारण अपना एक विशिष्ट स्थान बनाए रखा। उनकी लेखनी में तार्किक स्पष्टता, समाजवादी चेतना और वैचारिक प्रतिबद्धता का दुर्लभ संगम था। जाति, साम्प्रदायिकता, स्त्री प्रश्न और गाँधी-लोहिया के विचार उनके लेखन के केन्द्र में रहे। उन्होंने “दूसरा शनिवार”, “रविवार डाइजेस्ट” जैसी पत्रिकाओं का सम्पादन किया और “आज के प्रश्न” शृंखला सहित अनेक महत्त्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं। उनके न रहने से हिन्दी पत्रकारिता का वैचारिक स्वर और धीमा हो गया।

इस दौर में मृणाल पाण्डेय ने सम्पादन के स्तर पर महिला दृष्टिकोण को सामने लाकर हिन्दी पत्रकारिता को लैंगिक रूप से अधिक समावेशी बनाया। वे परम्परा और आधुनिकता के बीच संवाद की समर्थक रहीं। उनकी सम्पादकीय दृष्टि में विचार की तीव्रता, भाषा की सघनता और विमर्श की स्पष्टता रही।

पूर्वोत्तर भारत में हिन्दी पत्रकारिता एक भाषिक सेतु के रूप में उभरी। यहाँ की जटिल सामाजिक-सांस्कृतिक बनावट में हिन्दी पत्रकारिता को अपने लिए स्थान बनाना आसान नहीं था। आरम्भ में यह प्रवासी हिन्दीभाषियों तक सीमित रही, लेकिन धीरे-धीरे यह स्थानीय सन्दर्भों से जुड़ने लगी। ‘पूर्वांचल प्रहरी’, ‘जनभास्कर’ जैसे हिन्दी अखबार इस क्षेत्र में हिन्दी की उपस्थिति के प्रमाण हैं। आज रविशंकर रवि पूर्वोत्तर में हिन्दी पत्रकारिता के प्रतिनिधि के रूप में एक विश्वस्त और प्रतिष्ठित नाम है।

दक्षिण भारत में हिन्दी पत्रकारिता की यात्रा प्रारम्भ से ही संघर्षशील रही है। द्रविड़ भाषाओं की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले इस क्षेत्र में हिन्दी को प्रायः भाषाई अस्मिता के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी ‘दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा’ और चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे नगरों में सक्रिय पत्र-पत्रिकाओं ने इसे जीवित रखा। डिजिटल युग में प्रवासी हिन्दीभाषियों की उपस्थिति ने इसकी पहुँच को और विस्तार दिया है। बद्री विशाल पित्ती ने 1949 में हैदराबाद से कल्पना पत्रिका की स्थापना की, जो तीन दशकों तक वैचारिक पत्रकारिता का मंच बनी रही।

आज जब पत्रकारिता कॉरपोरेट दबाव, राजनीतिक पक्षधरता और टीआरपी की दौड़ से जूझ रही है, तब हमारे पुराने सम्पादकों की परम्परा हमें एक मूल्य की तरह याद आती है। यह मूल्य संवेदना, आलोचना, भाषा और बौद्धिकता का आज के पत्रकारिता परिदृश्य के लिए एक कसौटी है। सवाल यह है कि क्या हम उस कसौटी को याद रख पाएँगे?

बीसवीं सदी के अन्तिम वर्षों तक हिन्दी की दुनिया ने अपना दायरा थोड़ा और फैलाया, लेकिन यह विस्तार वैचारिक नहीं, बाजारी था। इस फैलाव की कमान अब साहित्यकारों और पत्रकारों के हाथ में नहीं, सिनेमा और टेलीविजन के कन्धों पर थी। गैर-हिन्दीभाषी भी करोड़पति बनने की लालसा में अमिताभ बच्चन के सामने शुद्ध हिन्दी बोलने लगे, वही हिन्दी, जिसे वे अपने दैनंदिन जीवन में बोझ समझते रहे। जिस मुम्बई में छद्म ‘मराठी अभिमान’ के नाम पर हिन्दीभाषियों की पिटाई होती रही है, उसी मुम्बई की फिल्में, धारावाहिक और अब वेब सीरीज पूरी दुनिया में हिन्दी का झण्डा गाड़ रही हैं। यह महज विडम्बना नहीं,एक विचारोत्तेजक विरोधाभास है कि हिन्दी का बाजार आसमान छू रहा है, लेकिन हिन्दी में विचार की जमीन दरकती जा रही है।

आज की पत्रकारिता में विचार हाशिए पर हैं और सनसनी केंद्र में। खबरें अब घटनाओं का सतही संकलन भर हैं, विश्लेषण का गम्भीर अभ्यास नहीं। सम्पादकीय संस्कृति का क्षरण, भाषा का बाजारीकरण और सामाजिक प्रश्नों से विमुखता, ये तीन बड़ी चुनौतियाँ पत्रकारिता के समक्ष खड़ी हैं।

भाषा की दृष्टि से देखें तो समकालीन हिन्दी पत्रकारिता में आई गिरावट केवल व्याकरण,वर्तनी, या शब्द चयन की समस्या नहीं, बल्कि एक गहरे सांस्कृतिक क्षरण का संकेत है। कभी अखबार और पत्रिकाएँ हिन्दी भाषा के जीवन्त पाठशाला हुआ करते थे, जहाँ पाठक न केवल खबर पाते थे, बल्कि भाषा का संस्कार भी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, अज्ञेय, रघुवीर सहाय, राजेंद्र माथुर,प्रभाष जोशी जैसे सम्पादकों के दौर में पत्रकारिता भाषा को निखारती, शब्द-सम्पदा को विस्तार देती और लोकभाषाओं से उसके सेतु को मजबूत करती थी। आज अखबार और टीवी चैनल भाषा के ऐसे स्रोत बन गये हैं जहाँ से भाषिक गन्दगी और शिल्पहीनता ही प्रवाहित होती है। इसका कारण यह है कि अब ‘सम्पादक’ नहीं, ‘मैनेजर’ अखबार चलाते हैं, जिनकी प्राथमिकता भाषा या विचार नहीं, बल्कि मालिकों के व्यापारिक हित और सत्ता से समीपता है। इस प्रक्रिया में पत्रकारिता ने अपनी भाषिक आत्मा खो दी है।

आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने पत्रकारिता के चरित्र को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। निजी पूँजी, विज्ञापन और कॉर्पोरेट स्वामित्व ने समाचार माध्यमों को धीरे-धीरे एक ‘उत्पाद’ में बदल दिया और पाठक एक ‘उपभोक्ता’ में। खबरों की प्राथमिकता अब टीआरपी, सर्कुलेशन और प्रायोजकों की रुचियों से तय होने लगी। ‘पेड न्यूज’, ‘ब्राण्डेड कंटेंट’, ‘स्पॉन्सर्ड डिबेट्स’, और ‘गोदी मीडिया’ जैसे शब्द इसी समय लोकप्रिय हुए। सम्पादक अब विचारधारा का वाहक नहीं, कॉरपोरेट हितों का प्रबन्धक बन गया। पत्रकारों से ‘सच्चाई’ नहीं, ‘अनुकूलता’ की अपेक्षा की जाने लगी। विवेक और सरोकार की जगह बाजार और भावनात्मक उन्माद ने ले ली।

भारत में पत्रकारिता और साम्प्रदायिकता का गठजोड़ कोई नया नहीं है। 1928 में ‘किरती’ पत्रिका में भगत सिंह ने ‘अछूत का सवाल’ और ‘साम्प्रदायिक दंगे और उनका इलाज’ शीर्षक से दो लेख लिखे थे। साम्प्रदायिक दंगों पर वे स्पष्ट रूप से ‘साम्प्रदायिक नेताओं और अख़बारों’ की भड़काऊ भूमिका को रेखांकित करते हैं। उन्होंने उन राष्ट्रवादी नेताओं की खिल्ली उड़ायी जो या तो डर के मारे चुप थे या स्वयं साम्प्रदायिक ज्वार में बह गये थे। बाबासाहेब अम्बेडकर ने भी पत्रकारिता की संकीर्ण दृष्टि और पूर्वग्रहों की आलोचना की थी। यह गठजोड़ 1980 और 90 के दशक में सबसे अधिक मुखर हुआ।

अयोध्या विवाद से लेकर गुजरात 2002 तक, हिन्दी पत्रकारिता ने धर्म को राजनीति का सबसे धारदार हथियार बनाने में निर्णायक भूमिका निभायी है। विवादित बाबरी मस्जिद के ध्वंस को कल्याण सिंह द्वारा ‘ईश्वर की इच्छा’ बताना और लालकृष्ण आडवाणी का “ईश्वर ने भाजपा को चुना है” कहना—ये महज धार्मिक आस्थाएँ नहीं, बल्कि लोकतान्त्रिक जनादेश को दैवी आज्ञा में बदलने की सुनियोजित रणनीतियाँ थीं। पत्रकारिता का धर्म था इन दावों को कठघरे में खड़ा करना, पर उसने इन्हें वैचारिक ऑक्सीजन दी, सम्पादकीय स्तम्भों में प्रतिष्ठा बख्शी और खबरों के जरिए दूर-दूर तक पहुँचाया। नतीजा यह हुआ कि धर्म, जो लोकतन्त्र में निजी आस्था का क्षेत्र होना चाहिए था, वह मीडिया की मिलावट से उन्माद और जनसमर्थन जुटाने का सबसे बिकाऊ उत्पाद बन गया, टीआरपी, सर्कुलेशन और सत्ता, तीनों का अचूक हथियार।

पत्रकारिता का धर्म सत्ता की गोद में बैठना नहीं, जनता के लिए सत्ता की आँख में आँख डालकर सवाल करना है और सत्ता का मतलब सिर्फ केन्द्र की सरकार और राज्य सरकार नहीं, हर वह कुर्सी है जिस पर बैठा शख्स जनहित की अनदेखी करता है। वह कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से लेकर स्कूल,कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, दवा माफिया, शिक्षा माफिया, मन्दिर का मठाधीश और वक्त बोर्ड की सत्ता भी हो सकती है। सवाल सबसे करना चाहिए।

कभी पत्रकार अपनी-अपनी बीट के उस्ताद होते थे, राजनीति, खेल, सिनेमा या पर्यावरण, हर विषय पर गहराई और ईमानदारी से लिखा करते थे। आज उन्होंने अपनी पत्रकारिता की बीट नहीं, बल्कि अपनी निष्ठा की ‘बीट’ तय कर ली है। राजनीतिक दल अब अपने-अपने पत्रकार पालते हैं, बड़े फिल्म सितारे तक पत्रकारों को भुगतान करते हैं। ऐसे में सत्य और न्याय के प्रति पत्रकारिता की कितनी निष्ठा रह पाएगी।

नतीजा यह कि भाजपा के भक्त पत्रकारों को भाजपा दूध की धुली लगती है, और भाजपा विरोधी पत्रकारों की आँख में कॉंग्रेस, राजद, तृणमूल के पाप भी पुण्य बन जाते हैं। खबरें अब सच बताने के लिए नहीं, बल्कि अपने आकाओं के हित साधने के लिए लिखी जाती हैं। अगर पत्रकारिता ऐसे ही पालतू पत्रकारों और दलालों के हवाले रही, तो अखबार और चैनल बस चाटुकारिता की दुकानें बनकर रह जाएँगे। पत्रकार को चाहिए कि वह सत्ता के सामने वही तल्ख सच बोले, जैसा कभी पुराने सम्पादक बोलते थे, बिना डरे, बिना बिके, बिना झुके।

इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल तकनीक ने पत्रकारिता को नयी गति दी, लेकिन साथ ही एक नया संकट भी खड़ा किया, सत्य की हानि और विवेक का विस्थापन। यूट्यूब चैनल्स, वेब पोर्टल्स, ब्लॉग्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स ने एक ओर तो अभिव्यक्ति का लोकतन्त्र पैदा किया, लेकिन दूसरी ओर ट्रोल आर्मी, फेक न्यूज और एआई-जेनरेटेड कंटेंट ने सच्चाई और विश्वसनीयता को अपदस्थ कर दिया। ‘व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी’ नामक शब्द महज व्यंग्य नहीं, एक सामाजिक यथार्थ है जहाँ सूचनाएँ नहीं, अफवाहें वायरल होती हैं। पत्रकारिता अब केवल घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं करती, वह ‘सत्य का निर्माण’ भी करती है और यह निर्माण सत्ता, पूँजी और विचारधारात्मक दबाव के अधीन होता है।

आज जब चैनलों पर बहसें ‘डिबेट’ नहीं, बल्कि ‘स्क्रिप्टेड झगड़े’ हैं; जब समाचार ‘ब्रेकिंग’ नहीं, बल्कि ‘मैनेज्ड’ होते हैं; जब एँकर ‘पण्डित’ और ‘मुल्ला’ बन जाते हैं, तब पत्रकारिता अपने मूल उद्देश्य से दूर जा चुकी होती है। ‘न्यूज’ अब ‘नैरेटिव’ बन चुकी है और ‘पत्रकार’ अब ‘प्रचारक’ में बदल गया है। खबरों की प्रस्तुति अब विचारशील नागरिक के निर्माण के लिए नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से उत्तेजित भीड़ के निर्माण के लिए की जाती है। यह पत्रकारिता नहीं, एक सुनियोजित वैचारिक युद्ध है, जहाँ तटस्थता और सच्चाई की कोई जगह नहीं।

‘आस्था’, ‘संस्कार’, ‘जागरण’ जैसे धार्मिक चैनलों का उद्देश्य प्रायः आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि एक खास किस्म की सामाजिक सोच गढ़ना होता है। ये चैनल ‘मोक्ष’ नहीं, बल्कि ‘मनोवैज्ञानिक आराम’ और ‘सांस्कृतिक वर्चस्व’ बेचते हैं। इसी तरह कुछ इस्लामी और ईसाई प्रचार माध्यम भी धार्मिक उपदेशों के नाम पर कट्टरता या धर्म-परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली बातें करते हैं। यह सब एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जिससे समाज के अलग-अलग वर्गों को ‘धार्मिक उपभोक्ता’ में बदला जा रहा है, ताकि वे सत्ता, असमानता और अन्याय से सवाल करने की बजाय भक्ति, उपदेश या प्रचार में उलझे रहें। यह धर्म का ‘राजनीतिक संस्करण’ है, जिसमें विचार, विरोध और विवेक को आस्था और पहचान की दीवारों में कैद कर दिया जाता है। मीडिया यहाँ धर्म का निष्पक्ष वाहक नहीं, बल्कि उसके बाजार का वितरक बन गया है।

अब का समय एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहाँ पत्रकारिता बाजार में घुल गयी है। जिस पत्रकारिता को लोकतन्त्र का चौथा स्तम्भ कहा गया है, अब वह विज्ञापनों, सत्ता और प्रचार का खम्भा बन चुका है। पिछले तीस चालीस वर्षों में पत्रकारिता का चेहरा और मन मिजाज तेजी से बदला है। डिजिटल क्रान्ति, आवारा पूँजी और मूल्यविहीन राजनीति के गठजोड़, और सूचना एवं संचार की आक्रमकता ने पत्रकारिता को एक गहरे संकट में डाल दिया है। यह संकट इसकी नैतिकता और विचारधारात्मक प्रतिबद्धता के ह्रास के कारण और गहराता जा रहा है। पत्रकारिता का उद्देश्य सत्य, न्याय और लोक के पक्ष में खड़ा होना था, परन्तु आज अधिकांश मुख्यधारा मीडिया, सत्ता और बाजार के नियन्त्रण में है।

इस भयावह और निराशाजनक परिदृश्य में भी कुछ वैकल्पिक प्रयास आशा की आखिरी रेखा की तरह चमक रहे हैं। स्वतन्त्र वेब पोर्टल, साहसी पत्रकार, जमीनी रिपोर्टर और सजग नागरिक समूह अब भी जनपक्षधर, विवेकशील और संवेदनशील पत्रकारिता को पुनर्जीवित करने की जिद पर अड़े हैं। वे डिजिटल स्पेस में सत्य, अधिकार और संविधान की चेतना को बार-बार रेखांकित कर रहे हैं, मानो लोकतन्त्र की बुझती लौ को अपने शब्दों और साहस से बचा रहे हों।

दमन, सेंसरशिप,बेरोजगारी और आर्थिक दबाव की काली परछाइयाँ हर वक्त इन पर मंडराती हैं, फिर भी ये प्रतिरोध के अन्तिम गढ़ की तरह डटे हैं। जो पत्रकारिता को सत्ता की गोद में नहीं, जनता के कन्धे पर टिकाए रखने की जिद निभा रहे हैं। यह परम्परा नयी नहीं है। आजादी के आन्दोलन में गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबूराव विष्णु पराड़कर, माधवराव सप्रे, सम्पादन-धर्म को लोकतान्त्रिक प्रतिरोध का हथियार बनाकर खड़े रहे। आपातकाल में कुलदीप नैयर, बी.जी. वर्गीज और रमेश थापर जैसे नामों ने प्रेस की गरिमा को बचाने के लिए हर जोखिम उठाया। यह वही मशाल है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है और आज भी निडर आवाजों में जल रही है। इस सन्दर्भ में दो शहीद पत्रकारों का जिक्र जरूरी लगता है।

हरियाणा के सिरसा के सम्पादक रामचंद्र छत्रपति ‘पूरा सच’ नाम से अख़बार निकालते थे। साल 2002 में एक गुमनाम चिट्ठी के आधार पर उन्होंने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ खबर छापी। नतीजा वही हुआ जिसकी पत्रकार जगत में अक्सर उम्मीद रहती है लेकिन जिसकी चर्चा कोई खुलकर नहीं करता, धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। और ये धमकियां सिर्फ डराने के लिए नहीं थीं; उसी साल उनके घर में घुसकर गोली मार दी गयी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी। इसी तरह, बिहार के सिवान में राजदेव रंजन, हिन्दुस्तान अखबार के पत्रकार, क्राइम बीट देखते थे। वे अपराधी नेता शहाबुद्दीन के खिलाफ लगातार लिख रहे थे। 2016 में सिवान रेलवे स्टेशन के पास उनके ऊपर गोलियां बरसाईं गईं और उनकी हत्या कर दी गयी।

गणेशशंकर विद्यार्थी ने साम्प्रदायिक दंगे रोकने की कोशिश में अपनी जान गंवाई थी, और छत्रपति व रंजन ने अपराध, सत्ता और भय के गठजोड़ के खिलाफ सच लिखते हुए। इन तीनों की शहादत बताती है कि असली पत्रकारिता सिर्फ सूचना देने का काम नहीं, बल्कि सच कहने का जोखिम है, वह जोखिम जिसमें जान भी चली जाए तो भी कलम झूठ के आगे नहीं झुकती। आज, जब पत्रकारिता का एक बड़ा हिस्सा सत्ता के चरणों में बैठा है, इन नामों की रोशनी और तेज हो जाती है, क्योंकि ये उसूल और बलिदान के आखिरी मापदण्ड हैं। ये रील के नहीं हमारे रीयल हीरो हैं।

हिन्दी पत्रकारिता की दो सौ वर्षों की यात्रा केवल तकनीकी विकास की कथा नहीं है; यह एक वैचारिक संघर्ष की कथा है। यह जनता के पक्ष में खड़े होने की जिद की कथा है, जो बार-बार दबाई गयी, खरीदी गयी, पर खत्म नहीं की जा सकी।

आज पत्रकारिता एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। या तो वह सत्ता, पूँजी और तकनीक के सामने आत्मसमर्पण कर देगी; या फिर वह अपने मूल मूल्यों सत्य, साहस, सरोकार और संवेदना की ओर लौटकर नये सिरे से जनतन्त्र की रक्षा करेगी। यह सिर्फ पत्रकारों की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। पत्रकारिता को फिर से जनता की आँख, विवेक और प्रश्न बनना होगा, सत्ता का प्रचारक नहीं।

इसलिए जरूरत है एक ऐसे वैचारिक और नैतिक पुनर्जागरण की, जो पत्रकारिता को फिर से समाज के नैतिक विवेक का अंग बनाए। उसे फिर से वह साहस दे जो सत्ता से टकराने में डरता नहीं, और वह संवेदना दे जो हाशिए की आवाज को केन्द्र में लाने का संकल्प रखता है। यही पत्रकारिता का पुनर्निर्माण है, और यही लोकतन्त्र की पुनर्प्रतिष्ठा की बुनियाद भी।

.