दलीय लोकतन्त्र, चुनाव और जेपी

साल 1974 के बिहार जनआन्दोलन के क्रान्तिधर्मी एक नारा यह भी लगाते थे-‘तुम जनप्रतिनिधि नहीं रहे हमारे, कुर्सी गद्दी छोड़ दो’। यह नारा आजाद भारत के लोकतान्त्रिक ढांचे के क्षय होने की गहरी और मार्मिक अभिव्यक्ति थी। आखिर क्यों चुने गये जनप्रतिनिधियों से जनसाधारण कुर्सी गद्दी छोड़ने कह रही था?

दरअसल हमारे देश का लोकतान्त्रिक ढांचा चुनावप्रथा और मताधिकार पर आधारित हैं। एक जमाना था जब मताधिकार को बड़ा ही क्रान्तिकारी विचार माना गया था। कई देशों में मताधिकार के लिए वर्षों लम्बी लड़ाईयाँ लड़ी गयी थीं और वयस्क मताधिकार तो एक क्रान्तिघोष सा बन गया था। तमाम दुनिया के लोग यह मानने लगे थे कि मताधिकार से जनता का राज्य स्थापित हो जायेगा और तब नाउम्मीदी जैसे शब्द विलोपित हो जायेंगे।

पर ऐसा हुआ नहीं। अपने देश भारत का ही उदाहरण ले लीजिए। 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर आजतक क्या जनता ने स्वयं अपना कोई उम्मीदवार किसी चुनाव में खड़ा किया हैं? नहीं, क्योंकि उम्मीदवार राजनीतिक पार्टियाँ अपना खड़ा करती हैं। पार्टी मुख्यालय में बैठकर गिने चुने सुप्रीमो या आलाकमान और उनके कुछ शागिर्द ही निर्णय करते हैं कि किसको कहाँ से खड़ा करना हैं। इस तरह सही मायने में ऊपर से थोपे गये ऐसे उम्मीदवार जनता के प्रतिनिधि होते ही नहीं हैं। जनता उन्हीं पार्टियों के कुछ उम्मीदवारों में से किसी एक को चुन लेती हैं। इस तरह न तो जनता का राज होता हैं ओैर न बहुमत का। सत्ता चन्द लोगों के हाथो में सिमट कर रह जाती हैं।

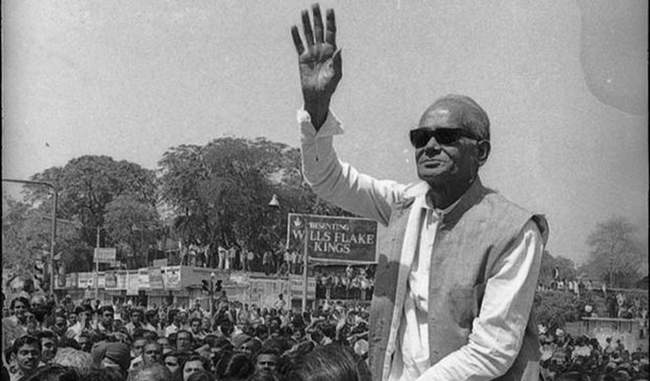

दलीय राजनीति के इस दलदल के सम्बन्ध में लोकनायक जयप्रकाश नारायण (जेपी) ने विचार व्यक्त किया हैं-‘मैने देखा कि धन, संगठन और प्रचार के साधनों के बल पर विभिन्न दल कैसे अपने को जनता के ऊपर लाद देते हैं और कैसे जनतन्त्र यथार्थ में दलीय तन्त्र बन जाता हैं। ….किस प्रकार जनतन्त्र केवल मतदान में सिमट और सिकुड़कर रह जाता हैं, किस प्रकार मत देने का अधिकार तक, शक्तिशाली दलों के द्वारा अपने उम्मीदवार खड़ा करने की पद्धति के कारण, बुरी तरह सीमित हो जाता हैं| …दलबन्दी के झगड़े, व्यक्तिगत या निहित स्वार्थ के लिये दलबदल, अवसरवादी गठबंधन, दल प्रधानों का स्वेच्छाचार, बेहिसाब खर्च, घूसखोरी यह सब तो सहज ही हमारे सामने आता रहता हैं। मैं यह मानता हूँ कि आज की मौजूदा शासन व्यवस्था ओैर उसके दोषों को दूर करने के उपाय ढूंढने चाहिए।‘

जेपी चाहते थे कि वास्तव मे जनता का राज हो और इसलिये जनप्रतिनिधि भी जनता स्वयं चुने। इसके लिए जेपी ने लोक समितियों के गठन द्वारा जनता के वास्तविक प्रतिनिधित्व का क्रान्तिकारी विचार व्यक्त किया हैं।

मान लीजिये विधानसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र में 100 ग्राम सभाएँ हैं। पहले तो हर एक ग्रामसभा आबादी के अनुसार एक-दो या तीन-चार आदमी को पसन्द करेगी। इस तरह सौ गाँवों में से औसतन तीन के हिसाब से लगभग 300 लोगों को गाँववालों ने पसन्द किया जिन्हें मिलाकर एक ‘ग्रामसभा प्रतिनिधि मण्डल’ बनेगा। ये सभी मिलकर उस मतदान क्षेत्र के एक व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में पसन्द करेंगे। और यदि सम्भव न हो तो एलिमिनेशन की प्रक्रिया से पसन्द करें। उदाहरण के तौर पर यदि चार-पांच लोग उम्मीदवार के रूप में खड़े हों तो तीन-चार बार मतदान कराकर जिसे सबसे कम मत मिले उसे एक के बाद एक निकालते जायें और अंत में जो एक रहे उसे ही उम्मीदवार के रूप में पसन्द हुआ समझें। इसतरह जो उम्मीदवार खड़ा होगा वह वस्तुतः जनता का उम्मीदवार होगा। इस तरह ग्राम सभाओं द्वारा खड़े उम्मीदवारों से चुनकर आये लोग किसी दल के नहीं बल्कि सीधे जनता के प्रतिनिधि बनकर आयेंगे और इन दलमुक्त सदस्यों द्वारा दलमुक्त लोकतन्त्र की शुरूआत होगी। ये सभी मिलकर एक नेता चुनेंगे, जो योग्य व्यक्तियों का मंत्रिमण्डल बनायेगा। बांकी सदस्य विभागीय समिति के सदस्य होंगे, तब आज की तरह दलगत खीचतान नही होगी।

जेपी ने जनप्रतिनिधित्व का जो विचार दिया था वह एक तरह से लोकशाही के चिन्ता की कल्पना थी। अधिकांश लोग जनप्रतिनिधि के इस तरह के चयन को स्वीकार शायद नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी प्रथा के लिए व्यापक लोकशिक्षण की जरूरत होगी। पर हर विचारक ओैर चिन्तक हमेशा स्वप्नद्रष्टा होता हैं। जेपी स्वयं स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि चुनने के खतरे से भी भलीभाँति परिचित थे। उन्होंने भारतीय समाज की बनावट और कुरीतियों को ध्यान में रखते हुए यह भी कहा था- ‘हमें यह भी देखना पड़ेगा कि भिन्न-भिन्न प्रकार के स्थापित हित इन लोक समितियों पर कब्जा न जमा लें और इनपर केवल ऊँचे तबके के लोगों का प्रभुत्व रह जाय। ऐसा हुआ तो लोकसमितियों की क्रान्तिकारिता नष्ट हो जायेगी। इसलिए जरूरी हैं कि ये लोकसमितियाँ दलितों और शोषितों के लिए काम करनेवाली हों ओर लोकतन्त्र के मूल्यों को भी आगे बढ़ानेवाली हो।

भारत के संसदीय लोकतन्त्र में संसद में बहुमत से पारित कोई विधेयक कानून बन जाता हैं और ऐसा न होने पर अध्यादेश भी लाया जा सकता हैं, जिसे कभी-कभी नहीं चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ता हैं। स्पष्ट हैं कि भारतीय लोकतन्त्र के किसी कानून निर्माण में जनता की सीधे भागीदारी नहीं होती हैं। जनमत संग्रह की प्रथा का प्रावधान भारतीय संविधान में नही हैं।

भारतीय दलगत राजनीति की ऐसी ही खामियों और राजनेताओं के चाल और चरित्र को देखते हुए जनमत संग्रह द्वारा ‘जनप्रतिनिधियों के वापसी का अधिकार’ भी 1974 आन्दोलन का मुख्य मुद्दा था। ‘कुर्सी गद्दी छोड़ दो’ क्योंकि तुम अब हमारे जनप्रतिनिधि बनने लायक नहीं रहे।

वस्तुतः प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र वाले कुछ देशो में जनमत संग्रह द्वारा ‘राईट टु रिकॉल’ का अधिकार स्थापित किया गया हैं। पर भारतीय संविधान में चुने गए प्रतिनिधियों को वापस बुला लेने का अधिकार सम्मिलित नहीं हैं। इससे एकाधिकारवादी, शक्तिकेंद्रित अलोकतान्त्रिक ओैर जनभावना को नकारने की प्रवृति भी परिलक्षित होती रही हैं। अगर संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में ऐसे जनप्रतिनिधियों की वापसी का अधिकार भी शामिल कर लिया जाये तो शायद ही कोई जनप्रतिनिधि जनभावनाओं को नकारने का दुस्साहस कर सके। उसके मन में हमेशा भय बना रहेगा कि उसे हटाया भी जा सकता हैं।

एक बार भारतीय लोकतन्त्र की व्याख्या करते हुए गाँधीजी ने कहा था – ‘लोगों के मत को पाकर स्थापित होने के कारण ही कोई शासन लोकतन्त्र नहीं बन जाता। सच्चा लोकतन्त्र तभी बनता हैं जब जनता में इतनी क्षमता और शक्ति जग चुकी हो कि जनता पर हुकुमत करनेवाले लोगों के नालायक साबित होने पर वह अपने शासकों को पद से हटा सके।‘ जेपी के विचार भी बिलकुल स्पष्ट थे- ‘हमारे संविधान तथा हमारी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को अपने मतदाता क्षेत्र के प्रति जिम्मेदार बनाये रखने की कोई व्यवस्था नहीं हैं, जिससे जनप्रतिनिधि मनमाना व्यवहार करते हैं और अवधि समाप्त होने तक बने रहते हैं। लोकतन्त्र का सच्चा अर्थ यह हो ही नहीं सकता। जब जनप्रतिनिधि जनता का विश्वास खो बैठता हैं तब उसे वापस बुला लेने का पूरा अधिकार जनता को हैं।’

1974 के बिहार आन्दोलन की शुरूआत बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा में कुप्रबन्ध और लगभग एकदलीय शासन व्यवस्था के इस्तेमाल तथा विकल्प के अभाव की पृष्ठभूमि में हुई थी। पर बाद मे जब इसने देशव्यापी स्वरूप धारण कर लिया तो शासन का विद्रूप चेहरा भी सामने आया| अहिंसक क्रान्तिकारियों पर असंख्य कहर ढाये गये। मीसा, डीआरआई और बाद में आपातकाल तक हजारों बन्दी, सैकड़ों शहादत और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अपहरण जैसे जनविरोधी कार्य हुए।

तब दलीय लोकतन्त्र के दलदल ने क्रान्तिकारियों को ‘विधानसभा भंग करो और कुर्सी गद्दी छोड़ दो’ के नारे लगाने हेतु बाध्य किया। जिसे तत्कालीन एक कविता की इन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है- ‘हम जिसे हैं भेजते जनतन्त्र में/ हैं वही जन से अलग हां तन्त्र में/ तन्त्र का विधान जन तुम तोड़ दो/ एक ओर संशोधित प्रकरण जोड दो/ जब कभी जन चाहता वापस उसे/ तन्त्र का कर त्याग तुम वापस चलो….’

इन सन्दर्भों में एरिक फ्राम नामक विचारक का कथन भी विचारणीय है – ’मनुष्य स्वतन्त्र बनने में भी डरता हैं, स्वतन्त्रता से भयभीत होकर दूर भागता हैं क्योंकि स्वतन्त्र व्यक्तियों की कुछ जिम्मेवारियाँ होती हैं। इन जिम्मेवारियों को मनुष्य निभाना नही चाहता। इसलिए वह अपनी स्वतन्त्रता का सौदा करता हैं अपना दायित्व वह दूसरो के हवाले करके अपनी आजादी बेच देता है|’

1974 बिहार जन आन्दोलन के 45 वर्ष बीत गए पर उस आन्दोलन में उठाये गए जरूरी मुद्दे अभी तक गौण बने हुए हैं, जबकि उस आन्दोलन से निकले नेता भी आज राजसत्ता में हैं। नेताओं का चाल, चऱि़त्र और चेहरा कुछ भी नहीं बदला हैं और इसलिए भारतीय लोकतन्त्र का दलगत चेहरा भी पहले जैसा ही हैं। सत्ता पाने की होड़ में संविधान की मूल भावना को क्षति पहुँचाई जा रही हैं। उम्मीदवारो को लगता हैं चुने जाने पर वह पूरी अवधि तक बने रहेंगे और कई पुस्तो के लिए ठाठ बाट के सारे साधन इकट्ठा कर लेंगे। ऐसे में क्या फिर से किसी जनआन्दोलन की आवश्यकता महसूस नहीं होती है? पर कौन करेगा नेतृत्व? गाँधी और जेपी जैसे सत्ता से असंपृक्त व्यक्ति कहाँ हैं?