लघु उद्योग बदल सकते है पहाड़ी गांवों का स्वरूप

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रकाशित नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखण्ड में बेरोज़गारी दर 2004-2005 में 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 2017-2018 में 4.2 प्रतिशत थी जो राज्य सरकार के लिए चिन्ता का विषय है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि उच्च बेरोज़गारी दर के पीछे सरकारी व निजी क्षेत्रों में रोज़गार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में राज्य की अक्षमता है। रिपोर्ट यह भी बता रही है कि 2004-2005 से 2017-2018 तक युवाओं के बीच बेरोज़गारी की दर 6 प्रतिशत से बढ़कर 13.2 प्रतिशत हो गई। शिक्षित युवाओं (माध्यमिक स्तर से ऊपर) के बीच बेरोज़गारी दर सबसे अधिक 17.4 प्रतिशत है। उत्तराखण्ड बेरोज़गारी मंच के राज्य प्रमुख सचिन थपलियाल ने बताया गया कि राज्य में नौ लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार युवा हैं। सरकारें बड़े उद्योग एवं रोजगारों को राज्य में लाने में विफल रही है। वही ग्रामीण समुदाय अपने स्तर पर लद्यु उद्योगों के माध्यम से अपनी आजीविका संवर्धन कर रही है। इस ओर सरकार व निजी कंपनियों को कार्य करने की आवश्यकता है। जिससे ग्राम स्तर पर रोज़गार के साथ साथ पहाड़ी उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान भी मिल सके।

राजेन्द्र पंत फाउंडर एवं पंकज कार्की सहकारिता उत्तरापथ सेवा संस्था, पिथौरागढ़ के मुख्य कार्यकारी के अनुसार उनकी संस्था द्वारा वर्ष 2015 में सुगंध उत्तरापथ किसान स्वायत्त सहकारिता का गठन किया गया। जिसमें वर्तमान में 320 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। सहकारिता में मसाले, दलहनों व रिंगाल रेसा उत्पादों का निर्माण व बाज़ारीकरण किया जा रहा है। पंकज कार्की ने बताया गया कि उन्हें खुशी होती है जिन लाभार्थियों की पूर्व आजीविका नगण्य थी, वह सहकारिता में जुड़ने के पश्चात् सालाना 12000/- की आय कर रहे है। इसे व्यापक रूप दिलाने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग किया जाना चाहिए, जिससे प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण के साथ विभिन्न नवीन तकनीकी टूल किट देकर कार्य को उन्नत किया जा सके। इससे एक ओर जहां ग्रामीण उत्पादों को शहरों में पहचान मिल सकेगी, वहीं दूसरी ओर न केवल लोगों को रोज़गार मिलेगा बल्कि पलायन की समस्या का भी हल निकाला जा सकेगा।

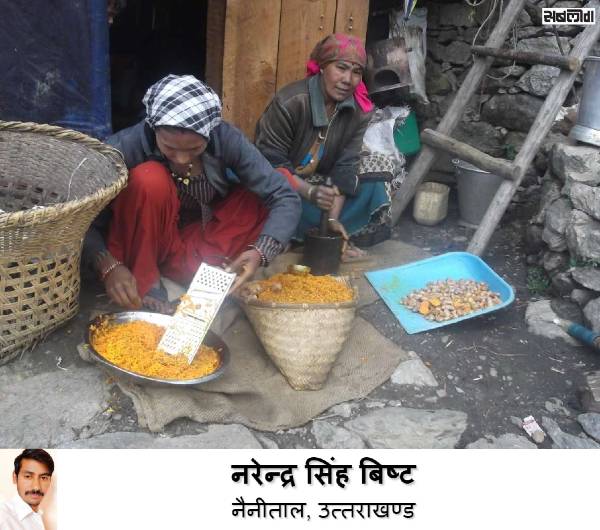

इस संबंध में आरोही संस्था, सतोली नैनीताल के अधिशासी निदेशक पंकज तिवारी अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताते हैं कि राज्य में ऐसे उत्पाद हैं जो लद्यु उद्योग का रूप धारण कर ग्रामीणों की आजीविका संवर्धन में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। उन्होनें पर्वतीय मसाले, फलों से निर्मित जूस, औषधि पौध, च्यूरा उत्पादों, परंपरागत कौशल में बुनकर इत्यादि पर विशेष जोर देते हुए सरकार व निजी कंपनियों द्वारा इन पर आर्थिक सहयोग किये जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि इन उत्पादों को एक निश्चित् दिशा मिल जाये तो इन उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान के साथ राज्य सरकार पर पड़ने वाले रोजगार विफलता के भार में कमी आयेगी। उन्होनें पर्वतीय महिलाओं को लद्यु उद्योगों से जोड़ने पर जोर दिया, जिससे राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके।

राज्य में ऐसे काश्तकार भी हैं, जो अपने कार्यो में निपुण तो है लेकिन उनके कौशल को वह उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। ग्राम हेड़िया व भेड़िया भीमताल, नैनीताल में कई काश्तकार बांस के उत्पादों के निर्माण में माहिर हैं। चिया संस्था के तकनीकि सहयोग से इन गांवों में ऐड़ी व शैम देयता संयुक्त सहायता समूहों का गठन किया गया। जिसमें काश्तकारों को जोड़कर आय सृजन के साथ साथ निर्मित उत्पादों के बाज़ारीकरण व्यवस्था पर भी ज़ोर दिया गया। जो काफी सफ़ल रहा है। परन्तु परियोजना समाप्ति के पश्चात् आज यह काश्तकार गुमनामी में जी रहे हैं। इस संबंध में काश्तकार लीलाधर और देवराम संस्थाओं व सरकार द्वारा समूहों को गोद लेकर प्रोत्साहित कर उनके हुनर को बढ़ावा देने का अनुरोध किया गया, जिससे पर्वतीय कला का अंत न हो पाये।

पिथौरागढ़ जनपद के डीडीहाट विकासखण्ड में जीवनयापन कर रहे सीमित रह चुके वनराजि परिवार जो काफी हद तक समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं, अपनी आजीविका के लिए मेहनत मजूदरी पर निर्भर हैं। परन्तु इसके अलावा इस समाज के पुरूष वर्ग को लकड़ी की नक्काशी में महारत भी हासिल है। कई दशकों से वह इस कार्य को अपने शौकिया तौर पर कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनका यह कार्य उन्हें समाज में एक अलग पहचान दिला सकने में सक्षम है। लेकिन इस संबंध में समुदाय को जागरूक कर इसे लद्यु उद्योग का रूप दे पाना भी एक चुनौती से पूर्ण कार्य है। इस पर इनसे जुड़े समुदाय के लोगों को जागरूक कर सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। अन्यथा सीमित रह चुके परिवारों के साथ इस कला का भी अंत निश्चित है।

उत्तराखंड में लघु उद्योग द्वारा आजीविका संवर्धन के कई विकल्प हैं, जिन पर सरकार व कंपनियों के उचित दिशा निर्देश के साथ प्रशिक्षण केन्द्रों और तकनीकि ज्ञान दिये जाने की जरूरत है। इससे न केवल राज्य के लघु उद्योगों को देश विदेश में अलग पहचान मिलेगी बल्कि राज्य के युवा वर्ग जो बेरोज़गारी की मार को झेल रहे हैं, उन्हें भी रोज़गार मिलेगा तथा आत्मसम्मान की प्राप्ति भी होगी। वास्तव में लघु उद्योग उत्तराखंड के पर्वतीय ग्रामों के स्वरूप को बदल पाने में सक्षम है। ज़रूरत है केवल उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ साथ उचित मंच प्रदान करने की। (चरखा फीचर)