मुद्दा : आदिवासियों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने की कवायद

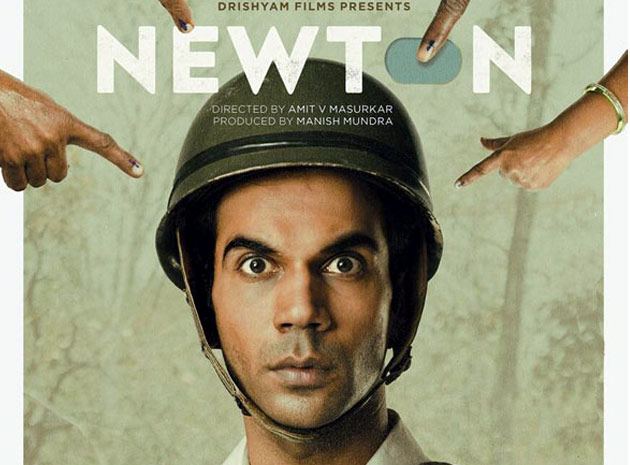

समांतर सिनेमा के दौर में यथार्थवादी फिल्म बनाने वाले निर्देशकों और निर्माताओं की एक आम शिकायत हुआ करती थी कि उनकी फिल्में पुरस्कार तो खूब बटोर ले जाती थीं लेकिन जिनके लिए वे मूलत: बनाई गई होती थीं, अपने उन भारतीय दर्शकों तक ही वे नहीं पहुँच पाती थी । अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में सराही गई ये फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में प्रदर्शन के लिए तरसकर रह जाती थीं। लेकिन मल्टीप्लैक्स जैसे नये प्रदर्शन माध्यमों के आ जाने और इंटरनेट पर यूट्यूब समेत फिल्म देखने के बहुत सारे विकल्प उपस्थित हो जाने से यथार्थवादी फिल्मों के समक्ष दर्शकों का अकाल अब पहले की तरह नहीं रह गया है। आज आवश्यकता सिर्फ इतनी सी है कि कहानी की मौलिकता के साथ निर्देशक संप्रेषण की सहजता को बनाये रखे और अनावश्यक कलाबाजी का मोह न पाले। अमित वी मसूरकर जैसे नये निर्देशक की फिल्म ‘न्यूटन’ ब्लैक कॉमेडी के माध्यम से एक मजबूत कथानक के साथ जिसप्रकार दर्शकों को गुदगुदाते हुए उनके साथ गंभीर संवाद कायम करने में सफल रहती है, वह भारतीय सिनेमा के बदलते मिज़ाज का द्योतक है। सिनेमा के विशेषज्ञों और आलोचकों की जबर्दस्त प्रशंसा पाने के साथ-साथ सिनेमाघरों में दर्शकों को खींच लाने की इसकी कुव्वत से मुख्यधारा का हिंदी सिनेमा हतप्रभ रह गया है। सिनेमाई कला की दृष्टि से इसकी उत्कृष्टता का प्रमाण तो यह है कि ऑस्कर के 90वें अकादमिक अवार्ड के लिए श्रेष्ठ विदेशी फिल्मों के खंड में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हमारे देश की आधिकारिक प्रतिनिधि फिल्म के रूप में इसका चयन किया गया है। लेकिन बॉक्स ऑफिस के सिने पंडितों का अंदाजा तो यही था कि सेक्स, हिंसा और गीत-नृत्य से लगभग रहित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरेगी। ‘भूमि’ और ‘हसीना पारकर’ जैसी भारी-भरकम हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन के बीच इस फिल्म के लिए कोई ज्यादा उम्मीद मीडिया विशेषज्ञों द्वारा बाँधी भी नहीं गई थी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिसड्डी-सी दिखने वाली इस फिल्म ने अपने साथ प्रदर्शित हुई बड़े बजट की तथाकथित बड़ी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस के उनके ही खेल में मात देकर साबित कर दिया कि भारतीय दर्शक लोकप्रिय फिल्मी लटकों-झटकों से ऊब चुके हैं। अगर कहानी में नवीनता हो, प्रस्तुति में सहजता हो और दर्शकों को कोरा उपदेश देने के स्थान पर मनोरंजन पर भी किंचित ध्यान दिया जाए तो भारतीय मतदान प्रक्रिया की बुनियादी खामियों जैसे गंभीर राजनीतिक विषय वाली फिल्म को भी दर्शकों का प्यार मिल ही जाता है। निर्देशक अमित वी मसूरकर ने दर्शकों के विवेक पर जो भरोसा किया था, इस फिल्म की सफलता उसी विवेक पर अपनी मुहर लगाती है।

फिल्म का नायक न्यूटन बस्तर के समाहरणालय (कलेक्ट्रेट) में एक सरकारी बाबू है जो दंडकारण्य जैसे माओवादी हिंसा से ग्रस्त क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी उस समय अपने कंधों पर ले लेता है जब पीठासीन चुनाव अधिकारी के इस कार्य के लिए चयनित अधिकारी दंडकारण्य का नाम सुन अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर पीछे हट जाता है। इसप्रकार ‘न्यूटन’ एक कहानी है उस सरकारी कर्मचारी की जो हर प्रतिकूल परिस्थिति में भी पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ चुनाव कराने का अपना सरकारी कर्तव्य निबाहता है। न्यूटन के चुनावी कर्तव्य निर्वाह के समक्ष आ खड़ी होने वाली प्रतिकूल जमीनी सच्चाइयों के बहाने यह फिल्म महान भारतीय लोकतंत्र की विसंगतियों से भी हमें रूबरू कराती चलती है। राजनीतिक रूप से संवेदनशीन विषय को उठाने के बाद भी यह फिल्म कहीं भी एकपक्षीयता या सरलीकरण का शिकार नहीं होती। यह फिल्म कहीं भी हमारे लोकतंत्र की सफलता या असफलता पर कोई निर्णायक बयान नहीं देती। माओवादियों और सरकारी सुरक्षा बलों के आपसी द्वंद्व का अखाड़ा बन चुके दंडकारण्य में भयाक्रांत और विस्थापित आदिवासी मतदाताओं के बीच चुनाव और मतदान के निहितार्थ जमीनी स्तर पर क्या हैं, इन्हें ही एक मतदान केंद्र के बहाने यह फिल्म ज्यों का त्यों सामने लाने का प्रयास करती है। यह फिल्म लोकतंत्र बनाम साम्यवाद के शाश्वत द्वंद्व को पकड़ने की जिद में नहीं पड़ती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर छाये सरकारी गैर सरकारी भगवा आतंक के वर्तमान अघोषित आपातकाल में निर्देशक व्यवस्थाजन्य व्यापक सवालों को बहुत ज्यादा मुखर होकर उठा भी नहीं सकता था। यह फिल्म दूसरी राजनीतिक फिल्मों की भीड़ में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपनी ओर से बिना कुछ कहे दर्शकों को भारतीय चुनाव प्रक्रिया का साक्षात्कार कराती है। माओवादी और सरकारी मशीनरी, दोनों के प्रति बिना कोई कटुता या पूर्वाग्रह पैदा किए यह फिल्म यथार्थ को परत दर परत उधेड़कर रख देती है। यह आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन का अयथार्थवादी रोमांटिक स्वप्न दिखलाए बिना कुछ कोंचने वाले सवाल उठाती है।

न्यूटन की शुरुआत में चाय सुड़कते हुए चुनाव आयोग का एक वरिष्ट अनुभवी अफसर न्यूटन को उसके नाम की गुरुता समझाता है कि नूतन कुमार से न्यूटन नाम रख लेने मात्र से कुछ नहीं हो जाता, उसे न्यूटन का निहितार्थ पकड़ना होगा। और इस वरिष्ठ अधिकार के मुताबिक न्यूटन का महत्व यह समझने और समझाने में है कि प्रकृति वर्गभेद नहीं करती, वह अंबानी और एक चायवाले में कोई भेद नहीं करती। और इसका प्रमाण यह तथ्य है कि अगर अंबानी और चायवाला किसी पहाड़ से एक साथ गिरते हैं तो जमीन पर दोनों एक साथ ही आएँगे। लेकिन वह अधिकारी भौतिकी में परास्नातक न्यूटन को यह नहीं बताता कि वर्ग भेद से प्राप्त विशेषाधिकार और शक्तियाँ भौतिकी के नियमों को भी उलटने में सहायक हो सकती हैं। एक पैराशूट बड़ी आसानी से गुरुत्वाकर्षण के अकाट्य नियम को भी झुठला सकता है। और अमीर एवं ताकतवर लोग ऐसे ही पैराशूटधारक हैं जो लोकतंत्र के पवित्र पर्व चुनाव को भी भ्रष्टाचार और ताकत का अनैतिक खेल बना देते हैं। ‘न्यूटन’ शीर्षक यह फिल्म हमारे लोकतंत्र की बुनियाद जिस चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर टिकी है, उसे घुन की तरह खा रहे इन पैराशूट धारकों की अलोकतांत्रिक हरकतों को ही सामने लाने का प्रयास करती है। फिल्म दिखाती है कि जिन सुरक्षा बलों पर शांतिपूर्ण साफ-सुथरे चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है, जिन चुनाव कर्मचारियों की नियुक्ति चुनाव आयोग इस हेतु करता है, न्यूटन जैसे इक्का-दुक्का अपवादों को छोड़ दें तो वे सब मतदान को एक लोकतांत्रिक कर्मकांड मात्र मानते हैं और मतदान की गंभीरता को लेकर उनमें कहीं कोई सम्मान और प्रतिबद्धता शेष नहीं रह गई है।

न्यूटन फिल्म के नायक न्यूटन का चरित्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक शताब्दी की उम्र पा चुके हिंदी सिनेमा में आज भी नायक अपना उच्च जातीय सवर्णवादी लबादा नहीं उतार पाया है जबकि हिंदी सिनेमा के आम नायकों की भीड़ के बीच इस फिल्म का नायक न्यूटन अलग खड़ा दिखता है। वह उच्च जातीय सवर्ण संस्कृति और मध्यवर्गीय मूल्यों को प्रोत्साहित नहीं करता। न्यूटन की अहमियत इसलिए भी है कि ऊँची जाति से ताल्लुक नहीं रखने के बाद भी वह मुखर होकर अपनी निम्न जातीय पहचान के साथ विद्रोही दलित नायक की रूढ़ छवि में कैद होकर नहीं रह जाता। व्यावसायिक कारणों से हिंदी सिनेमा नायक की जाति का स्पष्ट उल्लेख करने से बचता आया है किंतु फिर भी वह प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मणवादी आभिजात्य संस्कृति का महिमा मंडन करता रहा है। लेकिन भूमंडलीकरण के वर्तमान दौर में लगता है कि हिंदी सिनेमा के नायक के अघोषित उच्च जातीय हिंदू चरित्र की रूढ़ छवि भंजित हुई है। आज न सिर्फ‘मसान’ जैसी फिल्म में दलित युवक अपनी काबिलियत से नायक का दर्जा पा रहा है बल्कि ‘रावण’ जैसी फिल्मों में तो तथाकथित अपराधी घोषित जनजातीय युवक तक नायक के रूप में पेश किया जा रहा है। किंतु इन दलित-आदिवासी नायकों वाली फिल्मों से ‘न्यूटन’ इस मायने में अलग है कि निर्देशक इस फिल्म में नायक की दलित पहचान को मुखर रूप से व्यक्त नहीं करता हैबल्कि सांकेतिक रूप में ही व्यंजित करता है। उदाहरण के लिए फिल्म का कैमरा न्यूटन के घर के उसके निजी कमरे में क्षण भर के लिए ही बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर दिखाता है। एक दूसरे दृश्य में न्यूटन को अपने माता-पिता द्वारा प्रस्तावित शादी के प्रस्ताव को नकारने पर पिता की डांट खानी पड़ती है कि कोई ब्राह्मण-ठाकुर तो अपनी लड़की का हाथ उसे देने से रहा। एक तीसरे दृश्य में ‘रिजर्व्ड’ (आरक्षित) पद का इस्तेमाल सामान्य वर्ग से इतर आरक्षित वर्ग से न्यूटन के संबद्ध होने को सूचित करने के लिए किया गया है। स्पष्ट है कि निर्देशक सीधे-सीधे न्यूटन की दलित पहचान अभिधा में सामने रखने की जगह व्यंजना में इसे व्यंजित करता है। नायक की दलित पृष्ठभूमि की यह सूक्ष्म व्यंजना फिल्म को दलित विमर्श की प्रचारक मात्र बन जाने से बचा लेती है। दर्शक को भी दलित पहचान के इन कूट संकेतों को खोलने में अपने विवेक-विश्लेषण का इस्तेमाल करते हुए फिल्म के अर्थ ग्रहण में सक्रिय हिस्सेदारी करनी पड़ती है।

किंतु फिल्म के दूसरे अर्द्धांश में नायक की दलित पहचान का कोई संकेत नहीं आता है और न ही पूरी फिल्म में अपनी दलित पहचान को लेकर हम नायक के मन में कोई कुंठा ही पाते हैं। स्पष्ट है कि 21वीं सदी का दलित युवक आज पढ़-लिखकर दलित उत्पीड़न और यंत्रणा के दुस्वप्नों को पीछे छोड़ देना चाहता है। वह अपने दलितत्व को गांठ बांधे नहीं रखना चाहता। पिछले दलित नायकों के विपरीत आज का यह दलित नायक अपनी जातीय पहचान के बोझ से उबरने लगा है। आत्मविश्वास से भरा यह दलित नायक अपने सरकारी कर्तव्य के निर्वाह को लेकर कहीं किसी प्रकार की जातीयहीनता या पूर्वाग्रहों से ग्रसित नज़र नहीं आता। सुरक्षा बल के उपकमांडर आत्माराम के साथ उसकी बहस के दौरान साफ दिखाई देता है कि वह सत्ता विमर्श में समान प्राधिकार रखता है। वह अपने अधिकारों का विेवेकसम्मत इस्तेमाल करना सीख चुका है। दलित जातियों का उत्पीड़न करती आई सवर्ण जातियों के प्रति आरंभिक प्रतिक्रिया जनित आक्रोश से वह उबर चुका है। अपनी संवैधानिक प्रतिष्ठा को चुनौती देने वाली हर ताकत से वह कानून की हद में रहकर व्यवस्थित तरीके से निपटना जानता है। वह अपनी निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव आयोग द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारियों का प्रयोग करता है।

न्यूटन जैसी स्वतंत्र व्यक्ति चेतना हिंदी सिनेमा के पूर्ववर्ती दलित नायकों में नहीं दिखाई देती। पहले के हमारे दलित नायक या तो जातीय हीनता के अपने दब्बूपन से मुक्त नहीं हो पाते थे या जातीय प्रतिहिंसा और बदले की आग से कभी ऊपर नहीं उठ पाते थे। उनके ऊपर स्वयं को साबित करने का अघोषित सा दबाव सदैव हावी रहता था। शुरुआती दौर के दलित नायकों का प्रतिक्रियावादी होना स्वाभाविक भी था। किंतु आज का दलित नायक जातिवादी समाज में जन्म लेकर भी ब्राह्मणवादी शोषण चक्र की अमानवीय स्मृतियों से एक हद तक मुक्त हो चुका है। अब दलित नायक न्यूटन की जातीय पहचान उसके सरकारी कर्तव्य में बाधा खड़ी नहीं करती।

लेकिन क्या जातीय पूर्वाग्रहों से रहित इस दलित नायक को जातियों में विभाजित भारतीय दर्शक सहजता से स्वीकार कर सकता है. व्यवस्थित ढंग से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष स्तरों पर जारी जातीय भेदभावों और सामाजिक अस्पृश्यता के विभिन्न रूपों को भुलाकर मात्र अपने सरकारी कर्तव्य तक ही एकांतिक रूप से सीमित रह जाना क्या न्यूटन को दलित समाज का नायक भी बना सकता है. न्यूटन सचेतन रूप से चाहे दलित विमर्श से स्वयं को दूर रखे लेकिन उच्च जातीय सवर्ण समाज बिना किसी गिले-शिकवे के शायद ऐसे दलित व्यक्ति को भी गले न लगा सके। अपनी छिपी हुई जातीय पहचान से न्यूटन को सरकारी कर्तव्यों की पालना में चाहे कुछ मदद मिल जाती हो लेकिन अपनी पहचान पर न्यूटन द्वारा डाला गया यह पर्दा उसे अपने व्यापक दलित समाज से कहीं न कहीं तो दूर ले ही जाता है। अपने दलित समाज के प्रति रागात्मकता और सहानुभूति से रहित यह दलित नायक निर्देशक की व्यावसायिक मजबूरी भी हो सकता है। वैसे नायक की दलित पहचान की सांकेतिक व्यंजना से फिल्म चाहे सपाट होने से बच जाती हो किंतु आज की 21वीं सदी में भी बदले हुए रूपों के साथ जारी जातीय भेदभावों और उत्पीड़नों पर कैमरे का फोकस न करके निर्देशक ने आज के दौर का एक सशक्त दलित नायक पेश करने की संभावनाएँ तो गवां ही दी हैं।

पूरी फिल्म में आद्यंत माओवादियों और उनके आतंक का जिक्र आता रहता है लेकिन एक भी दृश्य में कोई माओवादी पर्दे पर नहीं दिखाया जाता। माओवादियों का अनुपस्थित रहकर भी पूरी फिल्म में हौवे के रूप में उपस्थित रहना अपने आप में गहरा निहितार्थ रखता है। सुरक्षा बलों द्वारा न्यूटन और उसके मतदान दल के समक्ष माओवादियों के खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना और माओवादियों से मुकाबला करने के नाम पर आदिवासी गाँवों को, स्कूलों को खाली करवाकर जला देना कहीं गहरी साजिश की ओर संकेत करता है। वास्तव में फिल्म में कहीं-कहीं उन आर्थिक और राजनीतिक ताकतों का जिक्र भी आया है जो माओवादियों और सुरक्षा बलों के आपसी संघर्ष के तवे पर अपनी रोटियाँ सेंकती रहती हैं। ये ताकतें आदिवासी इलाकों में हिंसा की स्थितियाँ बनाये रखना चाहती हैं क्योंकि हिंसा के पीछे से शोषण का चक्र चलाना इनके लिए आसान रहता है। आदिवासी इलाकों में खनिज संसाधनों की लूट और इमारती लकड़ी की कटाई में लगे अंतर्राष्ट्रीय निगम और देशी कंपनियाँ नहीं चाहती कि कोई और ठेकेदार बनकर इस लूट में अपना हिस्सा बँटाये अथवा उनकी इस लूट की तरफ बाहरी लोगों का ध्यान भी जाए। आदिवासियों की प्रतिरोधी आवाज़ों को माओवादी हिंसा के नाम पर कुचलना शोषक ताकतों के लिए फायदे का सौदा बन चुका है। हिंसा और तनाव भरे इस आतंक के माहौल में आदिवासियों की वास्तविक आवाज़ को सामने लाने और उनके आत्म निर्णय को दिल्ली और प्रदेशों की राजधानियों तक संप्रेषित करने के लिए आदिवासी इलाकों में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान का आयोजन नितांत आवश्यक है। आदिवासियों को अपनी राय जाहिर करने और अपने वास्तविक प्रतिनिधि चुनकर व्यवस्थापिकाओं में भेजने की आजादी दिए बिना भारतीय लोकतंत्र अपनी सफलता और महानता का ढिढ़ोरा नहीं पीट सकता। ऊपर से देखने पर न्यूटन फिल्म राजनीतिक सत्ता केंद्रों को असुविधाजनक लग सकती है क्योंकि यह लोकतंत्र के नाम पर आयोजित चुनावी स्वांगों पर गंभीर सवाल उठाती है लेकिन इसके द्वारा उठाये गये इन्हीं सवालों से हमारे लोकतंत्र की बेहतरी तय होगी।

इस फिल्म के निर्देशक मसूरकर अपने एक साक्षात्कार में कहते हैं कि उनकी यह फिल्म भारतीय संविधान की प्रस्तावना और व्यावहारिक धरातल पर उसके क्रियान्वयन के बीच की खाई को उजागर करती है। येन केन प्रकारेण चुनाव करवा लेने को लोकतंत्र की सफलता मानने वाली सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष यह फिल्म एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिह्न खड़ा कर देती है। व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर दबे-कुचले वंचित आदिवासियों से उनका मताधिकार छीनना और उनके नाम से सुरक्षा एजेंसियों और मतदान कर्मियों द्वारा फर्जी मतदान करना लोकतंत्र नहीं है।

न्यूटन फिल्म की कहानी बहुत ही सरल और सीधी सी है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र चुनाव के दिन जमीनी धरातल पर कैसे क्रियान्वित होता है। किंतु माओवादियों और सरकारी चुनाव मशीनरी के बीच फंसे आदिवासियों को मतदान में हिस्सेदारी के लिए बलात् बाध्य करना भारतीय लोकतंत्र की कई सारी विडंबनाओं और खामियों को सामने ला देता है। यह फिल्म एक आम बाहरी दर्शक की आँखों से माओवादी हिंसा ग्रस्त दंडकारण्य के एक मतदान केंद्र पर चलने वाली मतदान प्रक्रिया से दर्शक का साक्षात्कार नहीं कराती। यह फिल्म तो उस आदिवासी मतदान केंद्र पर निष्पक्ष मतदान की जिम्मेदारी उठा रहे मतदान अधिकारी न्यूटन की आँखों से हमें भारतीय लोकतंत्र का यथार्थ दिखाती है। ईमानदारी की हेकड़ी से भरा न्यूटन निरीह मासूम आदिवासियों को सुरक्षा बलों द्वारा जबरन मतदान के लिए बाध्य करने से भीतर तक आहत हो उठताहै। न्यूटन की नज़रों से इस चुनावी सर्कस को देख रहा आम दर्शक भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी समस्या पकड़ लेता है कि अगर हम मतदाता को विशेषत: अनपढ़ निरीह और बेवकूफी की हद तक सीधे-सरल दलित-आदिवासी मतदाता को लोकतंत्र और मतदान के वास्तविक निहितार्थ नहीं समझा सकते तो चुनाव के दिन मतदान एक रस्म अदायगी बनकर रह जाएगा। और इसीलिए पीठासीन चुनाव अधिकारी न्यूटन मतदान केंद्र पर चुनाव के दौरान ही आदिवासी मतदाताओं को नागरिक शास्त्र का पाठ पढ़ाने लगता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में उनके 76 मतों के मायने क्या हैं।

लोकतंत्र के नाम पर हिंसाग्रस्त दंडकारण्य के आदिवासी इलाके में होने वाले चुनावी स्वांग के नग्न यथार्थ को सामने लाने के साथ-साथ ‘न्यूटन’ फिल्म दंडकारण्य के विशाल खनिज संसाधनों की निगमीय लूट की और भी संकेत कर जाती है। हमारे देश के लोकतंत्र की विडंबनाएँ और विरोधाभास तो अपने आप में व्यंग्य के साथ किंचित हास्य प्रसंगों का सृजन भी कर देते हैं लेकिन निरीह आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन की यह लूट दर्शकों के हृदय को कहीं गहरे तक कचोट जाती है। पैसों के लालची अंतर्राष्ट्रीय निगम, भ्रष्ट और अकर्मण्य सरकारी अफसर और क्रूर हिंसक सुरक्षा बलों के संयुक्त शोषण चक्र के तले पिसते आदिवासियों को अगर माओवादी आशा की एक किरण नज़र आते हैं तो इसके लिए हम आदिवासियों को दोष नहीं दे सकते। दंडकारण्य के प्राकृतिक संसाधनों पर अगर पहला हक किसी का बनता है तो वह हक वहाँ सदियों से रहते आये आदिवासियों का ही बनता है। अत: इन आदिवासियों को चुनावी लोकतंत्र से बाहर रखकर या उनकी आवाज़ दबाकर दंडकारण्य में भारतीय लोकतंत्र की सफलता कायम नहीं की जा सकती। आर्थिक लालच देकर या बंदूक के बल पर डराकर आदिवासी मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने सेलोकतंत्र में उनकी भागीदारी तय नहीं हो जाती। दंडकारण्य में संगीनों के साये में होते चुनाव भारतीय लोकतंत्र की नाकामयाबी के सूचक हैं। अगर हमें दंडकारण्य जैसे अशांत आदिवासी क्षेत्रों में वास्तविक लोकतंत्र को जमीन पर उतारना है तो आदिवासियों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का ज्ञान करना होगा और इन लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल की आजादी भी उन्हें देनी होगी। माओवादियों के लिए सत्ता बंदूक की नली से निकल सकती है किंतु भारतीय लोकतंत्र में बंदूक का जबाव बंदूक नहीं हो सकती। लोकतंत्र में सत्ता मतदान मशीन पर अपने विवेक से अपने प्रतिनिधि के नाम के आगे बटन दबाने से ही निकलती है और निकलनी चाहिए।

‘न्यूटन’ फिल्म की कहानी सीधे-सरल ढंग से आगे बढ़ती है लेकिन इस फिल्म में कहीं भी चीजों का सरलीकरण नहीं किया गया है। अपनी बातों को रखने के लिए निर्देशक ने हास्य और व्यंग्य का इस्तेमाल किया है। वह उपदेशात्मक शैली नहीं अपनाता और उसकी यह व्यंग्य शैली कहीं ज्यादा प्रभावी बन पड़ी है। उदाहरण हेतु फिल्म का नायक न्यूटन मतदान के दरमियान आदिवासी मतदाताओं को नागरिक शास्त्र का पाठ पढ़ाता है कि उनके मतों से उनका आदमी चुनकर दिल्ली की बड़ी पंचायत में जा सकता है। न्यूटन की इस बात पर आदिवासी अपने मुखिया को आगे कर देते हैं कि यही उनका प्रतिनिधि आदमी है अत: इसे ही दिल्ली भेजा जाए ! यह एक प्रसंग ही उस पूरे चुनाव का मखौल बनाकर रख देता है जिसमें आदिवासी समाज का अपना प्रतिनिधी चुनाव जीत ही नहीं सकता। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि मासूम आदिवासियों की माँग तो है कि उन्हें उनके तेंदू पत्तों के सही दाम मिले जबकि सरकारी चुनाव मशीनरी उन्हें मतों में तब्दील करके रख देती है। आदिवासी मतदान केंद्र पर मतदान कराने वाले चुनावी कर्मचारियों के दल का सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा में मतदान केंद्र तक जाना भी अपने आप में हास्यास्पद और मार्मिक, दोनों है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र और राज्य सत्ता की तमाम नाकामयाबियों के बावजूद आज भी आदिवासी पूरी तरह से निराश नहीं है। आदिवासी मतदान केंद्र पर मतदान प्रक्रिया का संचालन करने वाले चुनाव कर्मचारी और उनकी सुरक्षा देखने वाले सीआरपीएफ के जवान लोकतंत्र की आड़ में चलने वाले चुनावी स्वांग से हताश हो चुके हों लेकिन आज भी आदिवासियों ने भारतीय लोकतंत्र में आस्था नहीं खोई है। जब न्यूटन अपने चुनाव कर्मियों की हताशा और निराशा देखकर सहयोगी अध्यापिका मलको से सवाल करता है कि क्या वह भी निराशावादी है, तो जबाव में जो आदिवासिन मलको ने कहा, वह बहुत महत्वपूर्ण है – ‘निराशावादी नहीं, मैं आदिवासी हूँ।’ एक आदिवासी नतो जीवन की भौतिक सुख-सुविधाओं के नाम पर बहुत ज्यादा कुछ चाहता है और न वह सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद ही पालता है। लेकिन अपने अस्तित्व की रक्षा लायक सांस लेने का स्पेस तो भारतीय लोकतंत्र को आदिवासी समाज को मुहैया कराना ही होगा। भारतीय लोकतंत्र को आदिवासियों की स्वायत्तता का किंचित सम्मान तो करना ही होगा। इस फिल्म की सबसे बड़ी सीमा यही है कि यह आदिवासियों की लोकतांत्रिक चेतना का सम्मान न करके उन्हें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने का दावा करती है !

डॉ. प्रमोद मीणा

सह आचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर), हिंदी विभाग,

मानविकी एवं भाषा संकाय

महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय

मोतिहारी (बिहार)

पिन- 845401,

मो. 7320920958, 9344008481, 7598424112,