मरीचिकाएँ और उम्मीद की लालटेन

आधुनिकता की एक खासियत यह थी कि इसने अतीत की जगह भविष्य से निर्देश लेने का प्रस्ताव किया था। यह भविष्योन्मुखी थी। इसने समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक आयामों को खेल के लिए एक हद तक स्वायत्त कर दिया था। ये आयाम अब एक-दूसरे पर असर डालने या एक-दूसरे का खेल बनाने-बिगाड़ने का काम कर सकते थे।

पहले धर्म की कसी या ढीली डोर से आबद्ध भविष्य के बंधे-बंधाए रास्ते थे, जो दुनियावी परिवर्तन की जगह अमूमन अलौकिक मुक्ति की तरफ ले जाने का वायदा करते थे। आधुनिकता ने तथ्यों की दुनिया और आदर्श या मूल्यों की दुनिया के बीच एक फांक खड़ी कर इन्हें भी एक-दूसरे से स्वायत्त कर दिया। अब काफी हद तक आदर्शों की दखलंदाजी के बगैर तथ्यों की दुनिया का वैज्ञानिक अध्ययन हो सकता था। वस्तुगतता, यथार्थ, तथ्य, गणितीय या आनुभविक सच जैसी बातें प्रचलन में आती गयी। तथ्यों की दुनिया जहाँ एक तरफ मूल्यों व आदर्शों से अलग हुई, वहीं ‘क्या होना चाहिए’, ‘वास्तव में क्या है’, से अलग हो गया। इस नयी आधुनिक स्थिति ने वर्गों, तबकों और समुदायों को या कहें कि विभिन्न हितों को भविष्य के अपने-अपने आदर्श गढ़ने की छूट दे दी। अब भविष्य के कई तरह के प्रस्ताव वर्चस्व बनाने के आपसी मुकाबले में थे।

यह सही है कि आधुनिकता का एपिसेंटर यूरोप था, मगर इसके झटकों का कम या ज्यादा असर दुनियावी था। एक-दूसरे से टकराती व गठबन्धन करती अलग-अलग विचार-सरणियों के भविष्य के अपने-अपने आदर्श थे। जहाँ पूँजीवाद ने उदारवादी विचारधारा के रूप में अपना एक यूटोपिया रचा, जो भविष्य की झांकी से ही पूँजीवाद के वर्तमान की कार्यकारी वैधता भी हासिल करता था। वहीं समाजवाद और साम्यवाद के यूटोपिया मैदान में आए। ‘आ अब लौट चलें’ कहने वाले पवित्र पुरातनी- संरक्षणवादी यूटोपिया भी मैदान में थे। इसके बाद धीरे-धीरे राष्ट्र, समुदायों व जेंडर आधारित यूटोपिया गढ़े गये।

मगर आज एक अजीब स्थिति हैं। भविष्य की आशा या आश्वासन की जगह भविष्य के डर ने ले ली है। पर्यावरण ही नहीं, धरती के विनाश का खतरा सामने है। किसी को पता नहीं कि विज्ञान के ज्ञानोदयी चिराग से प्रकट हुए टेक्नोलॉजी के जिन्न को वापस कैसे किया जाएगा। किसी को ठीक-ठीक पता नहीं कि यह धरती काफी भारी-भरकम होते जा रहे विकासवाद का बोझ कब तक सह पाएगी। किसी को पता नहीं कि नवउदारवादी मंसूबों से लोकतन्त्र कितना और कितनी देर तक बच पाएगा।

पूँजीवादी उदारवाद के जबरदस्त संकट के समांतर ही तथाकथित समाजवाद भी संकटग्रस्त हो चुका है। जैसे रेत की बाल्टी में आग लिखा होता है, उसी तरह आज चीन, क्यूबा आदि देशों में पूँजीवाद की बाल्टी के ऊपर ही समाजवाद का बोर्ड टंगा हुआ है। हालांकि नवउदारवादी हकीकत के बावजूद यूनिवर्सिटी व अन्य बौद्धिक हलकों व आंदोलनों आदि में उदारवादी प्रजाति अब तक बची हुई है और अपने यूटोपिया को पुनर्गठित करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी तरह बीसवीं सदी के कथित समाजवाद के 180 डिग्री विरुपण के बावजूद समाजवादी यूटोपियाजन भी बचे हुए हैं।

समय का पहिया इतना तेज है कि विचार-सरणियाँ जल्दी बासी हो रही हैं। भूमण्डलीकरण का विचारधारात्मक विमर्श कुछ ही सालों में नेपथ्य में चला गया। नवउदारवाद के एथनिक अति-दक्षिणपंथी आवेग ने ज्यादातर देशों में वाम व केंद्रवादी ताकतों को एक नाव में आने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि एक-दूसरे को गरियाने की पुरानी आदत उन्हें साथ आने से रोकती भी है।

आधुनिकता के एजेंडे में अब दुनिया को बदलना कम और नवउदारवाद के थपेड़ों से अपने को बचाना ज्यादा है। आधुनिकता इतनी जल्दी अतीत होकर अपने ‘संरक्षण’ की गुहार करेगी, यह एक समय सोचा भी नहीं जा सकता था। उत्तर-आधुनिकता की उम्र आधुनिकता से भी कम निकली। सोवियत पतन के बाद इतिहास के अंत की अमेरिकी घोषणा से उत्तर-आधुनिकतावादी देरिदा इतना घबरा गये थे कि मार्क्स के प्रेत उनके चारों तरफ मण्डराने लगे थे और वे उनकी कलम के जरिये कागज पर भी उतर आए (हिन्दी में रामकीर्ति शुक्ल ने इसका अच्छा अनुवाद किया है)। उसके बाद और मजबूत हुए नवउदारवाद ने एक उत्तर-आधुनिक वाम भी खड़ा कर दिया। वहीं जिजेक, बैदियू, डल्यूज, राय भास्कर आदि के चिन्तन को आधुनिक या उत्तर-आधुनिक के खांचे में फिट करना मुश्किल है।

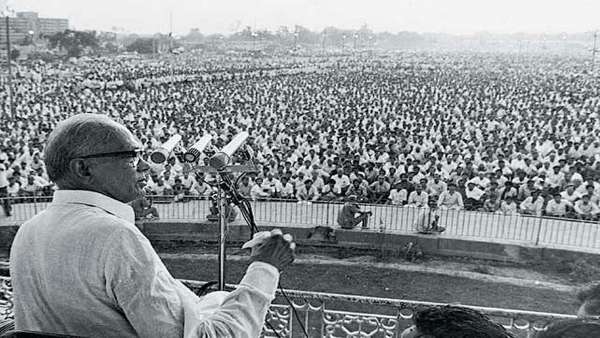

बीसवीं सदी के अँधेरे में कम से कम राजनीतिक मतादर्श (यूटोपिया) के कुछ प्रकाश स्तम्भ थे। इक्कीसवीं सदी के अँधेरे में प्रकाश-स्तंभों की मृग-मरीचिकाएँ फैली हुई हैं। इसलिए उन कार्यकर्ताओं को सलाम किया जाना चाहिए, जो आज इसी घुप अँधेरे में कमजोर लोगों के पक्ष में चले जा रहे हैं, न्याय, बराबरी, आजादी जैसी अवधारणाओं की अपने स्तर की छोटी-छोटी लालटेन लिए हुए। जो कम से कम वहाँ रोशनी करती हैं, जहाँ वे चल रहे हैं और लड़ रहे हैं। मगर रास्ता कहाँ है, इसके प्रकाश स्तम्भ जैसे अभी बौद्धिक मरम्मत के लिए बन्द हैं।

हमारा समय अचानक अपने स्वरूप में ही अंतरिम समय हो गया है। इस समय बौद्धिक बेचैनी, खुला दिमाग उससे ज्यादा जरूरी है, जितनी आधुनिकता के आगाज के समय थी। आज परिघटनाओं के आपसी सम्बन्धों को नये सिरे से समझना जरूरी है। मसलन अक्सर हम विज्ञान बनाम धर्म की बातें करते हैं, यह सोचे बगैर कि विज्ञान और धर्म दोनों आज बाजार की जमीन पर खड़े हैं। नवउदारवाद दोनों को नचा रहा है। आध्यात्म के रूप में किसी ‘सच्चे’ धर्म या तार्किक चिन्तन के रूप में किसी ‘सच्चे’ विज्ञान की बातें नवउदारवादी नक्कारखाने में तूती की तरह रह गयी हैं।

धर्म का धंधा तो पहले भी था। आज फर्क यह है कि एक औसत धार्मिक व्यक्ति धार्मिक अनुभव का भोक्ता नहीं, बल्कि उपभोक्ता (कंज्युमर) बनना चाहता है और इस अनुभव को तुरन्त ही सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहता है। धर्म का खाता खुलने की आसान व्यवस्था है। धार्मिक शुभ-लाभ के क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हैं। धर्म अब सिर्फ धारण नहीं करता, बल्कि अपने करंसी नोट के जरिये धारक को निर्धारित धर्म लाभ अदा करने का वचन भी देता है। इसीलिए नये बाबाओं की धूम है।

इसी तरह विज्ञान को विकासवाद व टेक्नोलॉजिकल विजयोल्लास जैसी विचारधाराओं के जरिये कार्पोरेट व कार्पोरेट संचालित सरकारों का गोदी विज्ञान बना दिया गया है। रुक कर इस पर सोचना चाहिए कि जो बाजार आज उत्पादन के स्तर के लिए इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग की मांग करता है, वही बाजार उपभोक्ता के स्तर पर विज्ञापनी कामनाओं के जरिये आलोचनात्मक चिन्तन को सुलाना चाहता है। यह समझना जरूरी है कि आज नवउदारवाद असत्य की राजनीति नहीं, बल्कि उत्तर-सत्य की राजनीति कर रहा है। लाइक्स बटोरने वाला आभासी सत्य।

नवउदारवाद राजकीयता और अर्थव्यवस्था का ही नहीं, बल्कि हर पुरानी सांस्कृतिक शै का पुनर्गठन कर रहा है। इसमें धर्म व विज्ञान ही नहीं, कला, साहित्य व संस्कृति के तमाम क्षेत्र शामिल हैं। लिटफेस्ट इसका एक पहलू है, दूसरा पहलू अपनी अभिव्यक्ति पर तुरन्त लाइक्स बटोरना है। नवउदारवाद ने शिक्षा व संस्कृति, दोनों क्षेत्रों में ‘उद्यमी स्व’ के आदर्श को प्रभावी बना दिया है। लाभार्थी सिर्फ सरकारी योजनाओं के नहीं, बल्कि ज्ञान व संवेदना के भी बनाए जा रहे हैं। यह ज्ञान व संवेदना का नवउदारवादी पुनर्गठन है।

दुनिया के कई देशों में लोकतन्त्र के बहुसंख्यकवाद में बदलने के रुझान को सिर्फ नवउदारवाद व पुरानी एथनिक या धार्मिक अस्मिताओं के गठबन्धन के रूप में समझना काफी नहीं है। नवउदारवाद पुरानी अस्मिताओं का सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि उन अस्मिताओं को पुनर्गठित भी कर रहा है। धर्म के नवउदारवादी स्वरूप के जरिये नवउदारवाद की नयी आस्थाओं के तर्क को भी समझा जा सकता है।

बाजार सदियों पुराना है, मगर पूँजीवाद के उदय से ही यूरोप में बाजार का अपना समय शुरु हो गया था। भारत जैसे देश में नये राज्य ने सरकारी समय का जो पर्दा रच दिया था, पूँजीवादी बाजार उसके भीतर ढंका-छिपा खेलता था। नब्बे के दशक के बाद नवउदारवाद ने सरकारी पर्दे को सरका कर मध्यवर्ग की बाजारवादी कामनाओं के जरिये नया सामाजिक समय रच दिया।

वैसे भी हमारा पूँजीवाद संकर पूँजीवाद है। हमारी आधुनिकता भी संकर आधुनिकता है, बहुत सारे समझौतों, भूल-भुलैयों और लेकिन-परन्तु के साथ। यहाँ यूरोप जैसी नीट केटेगरीज नहीं हैं। विडम्बना यह है कि भारत में आधुनिकता को कभी भी हम न तो औपनिवेशिक ज्ञान से पैदा हुए कचरे से छान कर अलग कर पाये और न पूँजीवादी बाजार भाव से। आधुनिकता के मौलिक सांस्कृतिक पुनराविष्कार की गाँधी-टैगौर-अंबेडकर जैसे पहलकदमियों को औपनिवेशिक टाई-सूट पहने लोग पहले ही निष्फल कर चुके हैं। इसमें यूरोप की नीट पीने वालों का योगदान भी कोई कम नहीं है।