एतिहासिक

दास्तान-ए-दंगल सिंह (40)

- पवन कुमार सिंह

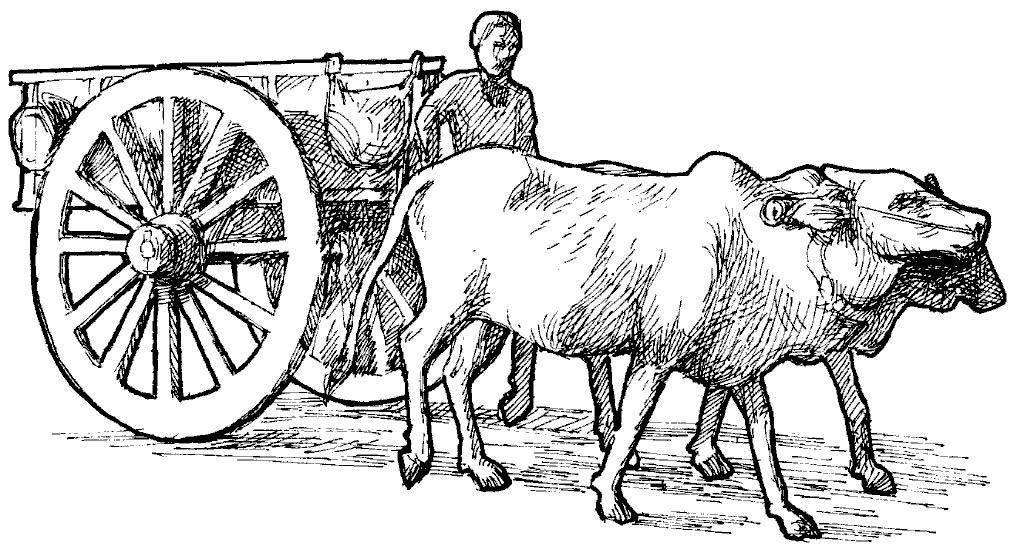

संत रैदास जयन्ती और माघी पूर्णिमा की छुट्टी है। गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का ताँता लगा है कहलगाँव की सड़कों-गलियों में। हर मेले-ठेले में अपने बचपन के मेले की याद जरूर आती है। सो बाबा के जमाने के मेले को याद कर ही रहा था कि भाई नीरज जी के फेसबुक पोस्ट ने तो मुझे एकबारगी बाबा की गोद में पहुँचा दिया। बटेश्वर नाथ मंदिर के सामने गंगा के उस पार का बटेसर मेला और बैलगाड़ी की सवारी। लगा जैसे मैं शायद ही कुछ भूल पाया हूँ बाबा के सानिध्य में बिताए पलों को।

जबसे होश संभाला यानी माँ का आँगन छोड़ दरवाजे पर सोने लगा, तबसे बाबा गोतियारी के हर भोज और कुछ मेलों में मुझे अपने साथ ले जाने लगे। गोतियारी का कोई समारोह बाबा नहीं छोड़ते थे। दूर-दूर के गाँवों डुमरिया, नवाबगंज, गोरिअर, महेशपुर, भदैया टोला, बसुहार, खेड़िया, पुरानी बाजार और कुर्सेला इस्टेट में सारे गोतिया अलग-अलग अल्पसंख्यक के रूप में बसे हुए हैं। इनमें से बाघमारा, बसुहार और इस्टेट निकटतम वंशज हैं। बाकी के गोतिया 15 पीढ़ियों तक के अंदर के हैं। बाबा अपने जानते सभी गोतिया से बराबर निभाते थे। सम्पनी वाले एलीट क्लास के बैलों की जोड़ी बाबा की सवारी गाड़ी में जोड़ी जाती थी। खजुरिया बुनावट वाली बंगलुआ शैली की चचरी पर दरी, तोशक के ऊपर कम्बल या चद्दर बिछाकर प्रायः बाबा, पोता दंगल, पंडीजी, बाबा के खास सेवक साधु ठाकुर और खास बहलवान भूपलाल मंडल या रूपलाल साह। पाँचों लोग भोज खाने चलते लोटा-गिलास के साथ। दाल-रोटी-घी खिलाकर पट्ठा बना दिये गए सम्पनी के जोड़ा बैल बिल्कुल जुड़वां जैसे दिखते थे। उन्हें माँ का दूध छोड़ते ही अदन्त जोड़ा लगाकर एक साथ खिला-पिलाकर जुड़वां जैसे बैलों के जोड़े बनाने की कला उस समय के किसानों को मालूम थी, जिसका भरपूर इस्तेमाल होता भी था। हर सम्पन्न किसान के दरवाजे पर सवारी गाड़ी के लिए एक से बढ़कर एक बैलों की जोड़ी पाली जाती थी।  आज के चलन में जो क्रेज लग्जरी कारों का है, बिल्कुल वैसा ही सम्पनी और सवारी गाड़ी सहित उन्नत नस्ल के बैलों का था। जिनके यहाँ सम्पनी नहीं होती थी, वे जनाना सवारियों के लिए टप्पर गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। हमारे घर सम्पनी और सवारी गाड़ी दोनों थीं। बाबा के साथ भोज खाने या मेला देखने हम बैलगाड़ी से ही जाते थे। यह सिलसिला टूटा एक गोतिया के समारोह में जोर का झटका खाने के बाद। घर से दो घंटे की दूरी पर एक गोतिया के यहाँ से जनेऊ संस्कार का न्योता था। हर बार की तरह बाबा के साथ हम भोज खाने पहुँचे। जनेऊ का भोज दिन में ही होता था, सो हमने घर पर दिन का खाना नहीं खाया था। भोजघर पहुँचने तक हमारी भूख जग गई थी। दरवाजे के बाहर हम बैलगाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगे तो मेरी नजर गेट पर लटके एक हस्तलिखित पोस्टर पर गयी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था “आइए, पधारिये! यज्ञ का धुआँ लगाइये और जाइये।” बाबा मेरे साक्षर नहीं थे। किसी तरह उन्होंने केवल हस्ताक्षर करना सीख लिया था। बहलमान रूपलाल जी और सेवक साधु जी भी पढ़ना नहीं जानते थे। मैं चौथी या पाँचवीं का छात्र था। सो पोस्टर मैंने पढ़ा और कुछ अस्वाभाविक समझकर बाबा को बताया कि वहाँ क्या लिखा था। बाबा सुनकर अचंभित हुए और सामने बिछी चौकियों पर बैठने के पहले साधु ठाकुर से बोले, “साधु पता करके आ कि सहिए में भोजन न बनवाया है क्या?” कुछ ही देर में साधु जी ने आकर बताया कि भोज के लिए रसोइया नहीं बैठाया गया है। बाबा उलटे पाँव लौटते हुए बोले, “चल बउआ, सब भठ गया। निर्लज्ज सब! नहीं खिलाना था तो न्योता क्यों दिया था?” हम गाड़ी पर बैठ गए। बैलों को जोड़ दिया गया पर भोजघर के लोगों ने न रोका न टोका। वापसी की यात्रा में बाबा अधिकांश समय गुमसुम रहे। एकाध बार इस बात के लिए उन्होंने खुद को कोसा कि उनके कारण उनका प्यारा पोता भूखा लौट रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस हादसे के लिए वे अपने को जिम्मेदार क्यों मान रहे थे? बहरहाल उस अनोखी भोजयात्रा के बाद बाबा ने भोज में जाना ही बंद कर दिया। वह बाबा के साथ मेरी अंतिम भोजयात्रा थी।

आज के चलन में जो क्रेज लग्जरी कारों का है, बिल्कुल वैसा ही सम्पनी और सवारी गाड़ी सहित उन्नत नस्ल के बैलों का था। जिनके यहाँ सम्पनी नहीं होती थी, वे जनाना सवारियों के लिए टप्पर गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। हमारे घर सम्पनी और सवारी गाड़ी दोनों थीं। बाबा के साथ भोज खाने या मेला देखने हम बैलगाड़ी से ही जाते थे। यह सिलसिला टूटा एक गोतिया के समारोह में जोर का झटका खाने के बाद। घर से दो घंटे की दूरी पर एक गोतिया के यहाँ से जनेऊ संस्कार का न्योता था। हर बार की तरह बाबा के साथ हम भोज खाने पहुँचे। जनेऊ का भोज दिन में ही होता था, सो हमने घर पर दिन का खाना नहीं खाया था। भोजघर पहुँचने तक हमारी भूख जग गई थी। दरवाजे के बाहर हम बैलगाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगे तो मेरी नजर गेट पर लटके एक हस्तलिखित पोस्टर पर गयी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था “आइए, पधारिये! यज्ञ का धुआँ लगाइये और जाइये।” बाबा मेरे साक्षर नहीं थे। किसी तरह उन्होंने केवल हस्ताक्षर करना सीख लिया था। बहलमान रूपलाल जी और सेवक साधु जी भी पढ़ना नहीं जानते थे। मैं चौथी या पाँचवीं का छात्र था। सो पोस्टर मैंने पढ़ा और कुछ अस्वाभाविक समझकर बाबा को बताया कि वहाँ क्या लिखा था। बाबा सुनकर अचंभित हुए और सामने बिछी चौकियों पर बैठने के पहले साधु ठाकुर से बोले, “साधु पता करके आ कि सहिए में भोजन न बनवाया है क्या?” कुछ ही देर में साधु जी ने आकर बताया कि भोज के लिए रसोइया नहीं बैठाया गया है। बाबा उलटे पाँव लौटते हुए बोले, “चल बउआ, सब भठ गया। निर्लज्ज सब! नहीं खिलाना था तो न्योता क्यों दिया था?” हम गाड़ी पर बैठ गए। बैलों को जोड़ दिया गया पर भोजघर के लोगों ने न रोका न टोका। वापसी की यात्रा में बाबा अधिकांश समय गुमसुम रहे। एकाध बार इस बात के लिए उन्होंने खुद को कोसा कि उनके कारण उनका प्यारा पोता भूखा लौट रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस हादसे के लिए वे अपने को जिम्मेदार क्यों मान रहे थे? बहरहाल उस अनोखी भोजयात्रा के बाद बाबा ने भोज में जाना ही बंद कर दिया। वह बाबा के साथ मेरी अंतिम भोजयात्रा थी।

आज के चलन में जो क्रेज लग्जरी कारों का है, बिल्कुल वैसा ही सम्पनी और सवारी गाड़ी सहित उन्नत नस्ल के बैलों का था। जिनके यहाँ सम्पनी नहीं होती थी, वे जनाना सवारियों के लिए टप्पर गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। हमारे घर सम्पनी और सवारी गाड़ी दोनों थीं। बाबा के साथ भोज खाने या मेला देखने हम बैलगाड़ी से ही जाते थे। यह सिलसिला टूटा एक गोतिया के समारोह में जोर का झटका खाने के बाद। घर से दो घंटे की दूरी पर एक गोतिया के यहाँ से जनेऊ संस्कार का न्योता था। हर बार की तरह बाबा के साथ हम भोज खाने पहुँचे। जनेऊ का भोज दिन में ही होता था, सो हमने घर पर दिन का खाना नहीं खाया था। भोजघर पहुँचने तक हमारी भूख जग गई थी। दरवाजे के बाहर हम बैलगाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगे तो मेरी नजर गेट पर लटके एक हस्तलिखित पोस्टर पर गयी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था “आइए, पधारिये! यज्ञ का धुआँ लगाइये और जाइये।” बाबा मेरे साक्षर नहीं थे। किसी तरह उन्होंने केवल हस्ताक्षर करना सीख लिया था। बहलमान रूपलाल जी और सेवक साधु जी भी पढ़ना नहीं जानते थे। मैं चौथी या पाँचवीं का छात्र था। सो पोस्टर मैंने पढ़ा और कुछ अस्वाभाविक समझकर बाबा को बताया कि वहाँ क्या लिखा था। बाबा सुनकर अचंभित हुए और सामने बिछी चौकियों पर बैठने के पहले साधु ठाकुर से बोले, “साधु पता करके आ कि सहिए में भोजन न बनवाया है क्या?” कुछ ही देर में साधु जी ने आकर बताया कि भोज के लिए रसोइया नहीं बैठाया गया है। बाबा उलटे पाँव लौटते हुए बोले, “चल बउआ, सब भठ गया। निर्लज्ज सब! नहीं खिलाना था तो न्योता क्यों दिया था?” हम गाड़ी पर बैठ गए। बैलों को जोड़ दिया गया पर भोजघर के लोगों ने न रोका न टोका। वापसी की यात्रा में बाबा अधिकांश समय गुमसुम रहे। एकाध बार इस बात के लिए उन्होंने खुद को कोसा कि उनके कारण उनका प्यारा पोता भूखा लौट रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस हादसे के लिए वे अपने को जिम्मेदार क्यों मान रहे थे? बहरहाल उस अनोखी भोजयात्रा के बाद बाबा ने भोज में जाना ही बंद कर दिया। वह बाबा के साथ मेरी अंतिम भोजयात्रा थी।

आज के चलन में जो क्रेज लग्जरी कारों का है, बिल्कुल वैसा ही सम्पनी और सवारी गाड़ी सहित उन्नत नस्ल के बैलों का था। जिनके यहाँ सम्पनी नहीं होती थी, वे जनाना सवारियों के लिए टप्पर गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। हमारे घर सम्पनी और सवारी गाड़ी दोनों थीं। बाबा के साथ भोज खाने या मेला देखने हम बैलगाड़ी से ही जाते थे। यह सिलसिला टूटा एक गोतिया के समारोह में जोर का झटका खाने के बाद। घर से दो घंटे की दूरी पर एक गोतिया के यहाँ से जनेऊ संस्कार का न्योता था। हर बार की तरह बाबा के साथ हम भोज खाने पहुँचे। जनेऊ का भोज दिन में ही होता था, सो हमने घर पर दिन का खाना नहीं खाया था। भोजघर पहुँचने तक हमारी भूख जग गई थी। दरवाजे के बाहर हम बैलगाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगे तो मेरी नजर गेट पर लटके एक हस्तलिखित पोस्टर पर गयी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था “आइए, पधारिये! यज्ञ का धुआँ लगाइये और जाइये।” बाबा मेरे साक्षर नहीं थे। किसी तरह उन्होंने केवल हस्ताक्षर करना सीख लिया था। बहलमान रूपलाल जी और सेवक साधु जी भी पढ़ना नहीं जानते थे। मैं चौथी या पाँचवीं का छात्र था। सो पोस्टर मैंने पढ़ा और कुछ अस्वाभाविक समझकर बाबा को बताया कि वहाँ क्या लिखा था। बाबा सुनकर अचंभित हुए और सामने बिछी चौकियों पर बैठने के पहले साधु ठाकुर से बोले, “साधु पता करके आ कि सहिए में भोजन न बनवाया है क्या?” कुछ ही देर में साधु जी ने आकर बताया कि भोज के लिए रसोइया नहीं बैठाया गया है। बाबा उलटे पाँव लौटते हुए बोले, “चल बउआ, सब भठ गया। निर्लज्ज सब! नहीं खिलाना था तो न्योता क्यों दिया था?” हम गाड़ी पर बैठ गए। बैलों को जोड़ दिया गया पर भोजघर के लोगों ने न रोका न टोका। वापसी की यात्रा में बाबा अधिकांश समय गुमसुम रहे। एकाध बार इस बात के लिए उन्होंने खुद को कोसा कि उनके कारण उनका प्यारा पोता भूखा लौट रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस हादसे के लिए वे अपने को जिम्मेदार क्यों मान रहे थे? बहरहाल उस अनोखी भोजयात्रा के बाद बाबा ने भोज में जाना ही बंद कर दिया। वह बाबा के साथ मेरी अंतिम भोजयात्रा थी। भोज का सिलसिला तो टूटा, किन्तु कार्तिक पूर्णिमा और माघी पूर्णिमा का गंगा स्नान करने बटेसरपुर घाट हम अगले कई सालों तक साथ जाते रहे थे। उस समय माघी पूर्णिमा में गंगा के दोनों पार मेला लगता था। पश्चिमी पार में हमारा मेला होता था। एक हफ्ता पहले से बाबा के सत्तू की तैयारी होती थी, जिसे वे ‘सतंजा’ कहते थे। सतंजा यानी सात अनाजों का मिश्रण। चना, कलाई, जौ, गेहूँ, मकई, मटर और खेसारी या मूँग। सातों अन्न का एक-एक दाना चुनवाते। फटकवाते, उलवाते और जांते (हाथ चक्की) में पिसवाते। पिसाई शुरू होते ही माहौल में सत्तू की सोंधी खुशबू फैल जाती। सत्तू के शौकीनों के लिए माघी पूर्णिमा मेले का आकर्षण खुशबू के साथ बढ़ता जाता था। पूर्णिमा की सुबह 5 बजे बैलगाड़ी सजकर तैयार हो जाती। उसके पहले बैलों को भरपेट खिला-पिला दिया जाता और चारे की एक और खुराक बोरी में भरकर रख लिया जाता। बड़े लोग ऊनी स्वेटर-चादर ओढ़ लेते। माई मुझे गाँती बाँध देती इस हिदायत के साथ कि “रे बदमशवा, रौदा निकले के पहिले खोलिहे हरगिज न। न त सुनबउ त पिटबउ बहुत।” मैं हँ हँ कहते भागकर बाबा के साथ हो लेता था। बटेसरपुर घाट मेरे घर से दो घंटे की दूरी पर था। अधिकांश दूरी मैं गाड़ी के आगे- पीछे चलते पैदल ही तय किया करता था। इस यात्रा में भैया कभी-कभार साथ होते। बाल सखा मन्नू या पशुपति प्रायः साथ जाते थे।

पश्चिमी पार में हमारा मेला होता था। एक हफ्ता पहले से बाबा के सत्तू की तैयारी होती थी, जिसे वे ‘सतंजा’ कहते थे। सतंजा यानी सात अनाजों का मिश्रण। चना, कलाई, जौ, गेहूँ, मकई, मटर और खेसारी या मूँग। सातों अन्न का एक-एक दाना चुनवाते। फटकवाते, उलवाते और जांते (हाथ चक्की) में पिसवाते। पिसाई शुरू होते ही माहौल में सत्तू की सोंधी खुशबू फैल जाती। सत्तू के शौकीनों के लिए माघी पूर्णिमा मेले का आकर्षण खुशबू के साथ बढ़ता जाता था। पूर्णिमा की सुबह 5 बजे बैलगाड़ी सजकर तैयार हो जाती। उसके पहले बैलों को भरपेट खिला-पिला दिया जाता और चारे की एक और खुराक बोरी में भरकर रख लिया जाता। बड़े लोग ऊनी स्वेटर-चादर ओढ़ लेते। माई मुझे गाँती बाँध देती इस हिदायत के साथ कि “रे बदमशवा, रौदा निकले के पहिले खोलिहे हरगिज न। न त सुनबउ त पिटबउ बहुत।” मैं हँ हँ कहते भागकर बाबा के साथ हो लेता था। बटेसरपुर घाट मेरे घर से दो घंटे की दूरी पर था। अधिकांश दूरी मैं गाड़ी के आगे- पीछे चलते पैदल ही तय किया करता था। इस यात्रा में भैया कभी-कभार साथ होते। बाल सखा मन्नू या पशुपति प्रायः साथ जाते थे।

पश्चिमी पार में हमारा मेला होता था। एक हफ्ता पहले से बाबा के सत्तू की तैयारी होती थी, जिसे वे ‘सतंजा’ कहते थे। सतंजा यानी सात अनाजों का मिश्रण। चना, कलाई, जौ, गेहूँ, मकई, मटर और खेसारी या मूँग। सातों अन्न का एक-एक दाना चुनवाते। फटकवाते, उलवाते और जांते (हाथ चक्की) में पिसवाते। पिसाई शुरू होते ही माहौल में सत्तू की सोंधी खुशबू फैल जाती। सत्तू के शौकीनों के लिए माघी पूर्णिमा मेले का आकर्षण खुशबू के साथ बढ़ता जाता था। पूर्णिमा की सुबह 5 बजे बैलगाड़ी सजकर तैयार हो जाती। उसके पहले बैलों को भरपेट खिला-पिला दिया जाता और चारे की एक और खुराक बोरी में भरकर रख लिया जाता। बड़े लोग ऊनी स्वेटर-चादर ओढ़ लेते। माई मुझे गाँती बाँध देती इस हिदायत के साथ कि “रे बदमशवा, रौदा निकले के पहिले खोलिहे हरगिज न। न त सुनबउ त पिटबउ बहुत।” मैं हँ हँ कहते भागकर बाबा के साथ हो लेता था। बटेसरपुर घाट मेरे घर से दो घंटे की दूरी पर था। अधिकांश दूरी मैं गाड़ी के आगे- पीछे चलते पैदल ही तय किया करता था। इस यात्रा में भैया कभी-कभार साथ होते। बाल सखा मन्नू या पशुपति प्रायः साथ जाते थे।

पश्चिमी पार में हमारा मेला होता था। एक हफ्ता पहले से बाबा के सत्तू की तैयारी होती थी, जिसे वे ‘सतंजा’ कहते थे। सतंजा यानी सात अनाजों का मिश्रण। चना, कलाई, जौ, गेहूँ, मकई, मटर और खेसारी या मूँग। सातों अन्न का एक-एक दाना चुनवाते। फटकवाते, उलवाते और जांते (हाथ चक्की) में पिसवाते। पिसाई शुरू होते ही माहौल में सत्तू की सोंधी खुशबू फैल जाती। सत्तू के शौकीनों के लिए माघी पूर्णिमा मेले का आकर्षण खुशबू के साथ बढ़ता जाता था। पूर्णिमा की सुबह 5 बजे बैलगाड़ी सजकर तैयार हो जाती। उसके पहले बैलों को भरपेट खिला-पिला दिया जाता और चारे की एक और खुराक बोरी में भरकर रख लिया जाता। बड़े लोग ऊनी स्वेटर-चादर ओढ़ लेते। माई मुझे गाँती बाँध देती इस हिदायत के साथ कि “रे बदमशवा, रौदा निकले के पहिले खोलिहे हरगिज न। न त सुनबउ त पिटबउ बहुत।” मैं हँ हँ कहते भागकर बाबा के साथ हो लेता था। बटेसरपुर घाट मेरे घर से दो घंटे की दूरी पर था। अधिकांश दूरी मैं गाड़ी के आगे- पीछे चलते पैदल ही तय किया करता था। इस यात्रा में भैया कभी-कभार साथ होते। बाल सखा मन्नू या पशुपति प्रायः साथ जाते थे। बटेसरपुर दियारा के प्रशस्त बालूचर में बड़ा विशाल मेला लगता था। ज्यादातर मूढ़ी-घुँघनी-कचरी और परंपरागत पंचमेर मिठाई की दुकानें होती थीं। बच्चों के लिए काठ के खिलौनों की दुकानों के बीच कहीं चाबी वाले खिलौने की भी। एक तरफ खेती-किसानी से सम्बंधित औजारों के बाजार। परंपरागत हथियारों, जैसे तीर-धनुष, लाठी, भाला, बल्लम, बरछी आदि की दुकानें भी दो-चार की संख्या में होती थीं। बच्चों के लिए एक खास आकर्षण होता था कठघोड़वा। उसकी सवारी में हमें अपूर्व आनंद मिलता था। बाबा हर साल खेती और मवेशियों से सम्बंधित कुछ चीजें उस मेले में जरूर खरीदते थे।

मेले का आनंद लेने के पहले हम सभी गंगा स्नान करते। फिर बाबा की देखरेख में पानी की सतह पर गमछा फैलाकर उसमें सत्तू साना जाता। स्नानार्थियों द्वारा सत्तू सानने की यह अद्भुत कला है।जिसने इसे नहीं देखा, उसे सहज विश्वास नहीं हो सकता कि ऐसा कैसे होगा! उम्र और पेट के हिसाब से सत्तू के छोटे-बड़े गोले बनाए जाते। गोलों के ऊपर हरी मिर्च, प्याज और अचार के टुकड़े खोंसकर सबको वितरित किया जाता था। चाँदी जैसे चकमक बालू पर पालथी मारकर हम मजे से सत्तू खाते फिर अघाकर गंगाजल पीते थे। दस-ग्यारह बजे काफी हो-हल्ला के बीच एक बड़ा तमाशा शुरू होता था। सम्पूर्ण कोसी अंचल में मनौती पूरी होने पर गंगा और कोसी नदी में पाठी लुटाने का रिवाज उन दिनों काफी चलन में था। किसान परिवारों के लोग अपने साथ लायी पाठियों को एक-एक करके नदी की धारा में फेंकते और माहिर तैराक युवाओं की टोली तैरकर उन्हें लूटती। बीच-बीच में “गंगा मइया की जय” का नारा लगाया जाता था। यह तमाशा लगभग दो घंटे चलता और इस दरम्यान पूरी भीड़ गंगा किनारे उमड़ी पड़ती थी। इसके बाद हम मेला घूमते। अंत में मूढ़ी-घुँघनी और कुछ मिठाइयाँ हम बच्चों के लिए बाबा खरीद देते और दोपहर बाद हम वापस गाँव की ओर चल पड़ते। गोधूलि वेला तक घर पहुँचते फिर जिज्ञासुओं को मेले की कथा सुनाते थे। इस बार की माघी पूर्णिमा में बाबा और उनके साथ देखे मेलों की बड़ी याद आयी।

(19 फरवरी को लिखना शुरू किया और आज 17 मार्च को इस किस्त का समापन हुआ। व्यवधान अपरिहार्य था।)