आजाद भारत के असली सितारे : 15

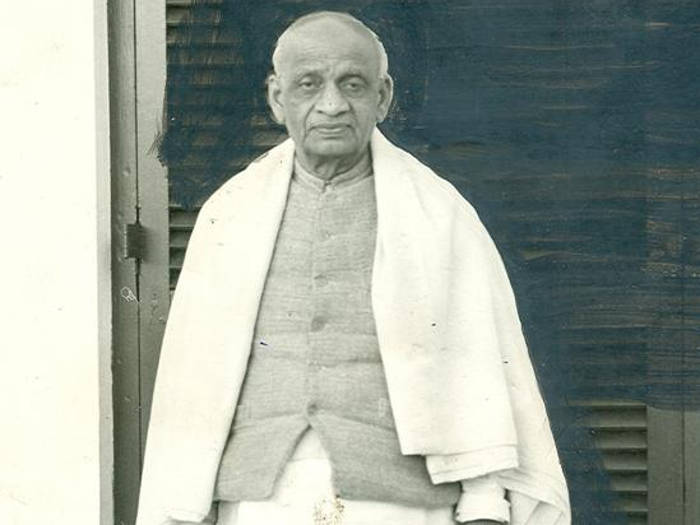

भौगोलिक भारत के वास्तुकार लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल

आजाद भारत में मात्र 3 वर्ष 4 माह तक जीवित रहने वाले देश के पहले उप प्रधानमन्त्री और गृहमन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेल (31.10.1875 -15.12.1950) ने देश में फैली 565 रियासतों को अपनी कूटनीति और सूझबूझ के बलपर भारत में विलय कराया और भारत को भौगोलिक तथा राजनीतिक दृष्टि से एक इकाई बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया। लोग उनकी तुलना महान कूटनीतिज्ञ जर्मन चांसलर बिस्मार्क से करते हैं और उन्हें ‘लौहपुरुष’ कहकर उनके अपूर्व साहस और सूझबूझ की दाद देते हैं।

सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में एक किसान परिवार में हुआ था। सरदार पटेल के पिता झबेरभाई एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। वल्लभभाई की माता लाड़बाई भी अपने पति की तरह एक धर्मपरायण महिला थीं। वल्लभभाई पाँच भाई थे और उनकी एक बहन थी। वे अपने माता पिता की चौथी सन्तान थे।

1893 में 16 साल की उम्र में उनका विवाह झावेरबा के साथ कर दिया गया था। किन्तु उन्होंने कभी अपने विवाह को अपनी पढ़ाई में बाधक नहीं बनने दिया। सन् 1908 में, पटेल जब सिर्फ 33 साल के थे, उनकी पत्नी का निधन हो गया। उस समय उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। इसके बाद उन्होंने विधुर का जीवन व्यतीत किया।

वल्लभभाई पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफी समय लगा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ज्यादातर स्वाध्याय के बलपर हुई। 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सरदार पटेल का सपना वकील बनने का था और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना था। वल्लभभाई की आर्थिक हैसियत इतनी नहीं थी कि वे इंग्लैण्ड जाकर पढ़ाई कर सकें। फिर भी वे धुन के पक्के थे और उन्होंने अपने एक परिचित वकील से पुस्तकें उधार लेकर तैयारी की और बहुत परिश्रम से इंग्लैँड जाने के लिए धन इकट्ठा किया। जब उनका वीसा तथा पासपोर्ट आया तो उन्ही के वीसा और पासपोर्ट पर चुपके से उनके बड़े भाई विट्ठलभाई पटेल इंग्लैँड चले गये क्योंकि दोनो के नाम में साम्य था वी.वी.पटेल। इस घटना से दोनो भाइयों के बीच जो मनमुटाव हुआ वह आजीवन बना रहा। दोनो भाइयों में कभी मधुर सम्बन्ध नहीं हो पाया।

तीन साल बाद वल्लभभाई भी इंग्लैंड गये और 36 महीने के वकालत का कोर्स उन्होंने महज 30 महीने में ही पूरा कर लिया। वे 1913 में भारत लौटे और अहमदाबाद में अपनी प्रेक्टिस शुरू की। जल्दी ही एक अच्छे वकील के रूप में उनकी ख्याति हो गयी।

इंग्लैंड में वकालत पढ़ने के बाद भी उनका रुख पैसा कमाने की तरफ नहीं था। अपने मित्रों के कहने पर पटेल ने 1917 में अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव लड़ा और उसमें उन्हें जीत हासिल हुई। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई।

वल्लभभाई पटेल गाँधीजी के चंपारण सत्याग्रह की सफलता से काफी प्रभावित थे। इस बीच 1918 में गुजरात के खेड़ा खंड में भयंकर सूखा पड़ा। किसानों ने करों में छूट की माँग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। गाँधीजी ने किसानों का मुद्दा उठाया, पर वे अपना पूरा समय खेड़ा में देने की स्थिति में नहीं थे इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, जो उनकी अनुपस्थिति में इस संघर्ष की अगुवाई कर सके। इस कार्य के लिए वल्लभभाई पटेल स्वेच्छा से आगे आए और उन्होंने खेड़ा के किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया। अन्त में सरकार को झुकना पड़ा और उस वर्ष करों में राहत देनी पड़ी। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी।

इसी तरह 1926 में बारदोली तालुका में किसानों से वसूले जाने वाले राजस्व में अचानक 30 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी। किसानों ने इसका विरोध किया। उन्होंने बढ़ी हुई मालगुजारी न भरने का फैसला किया। लेकिन फैसले पर अमल करना आसान नहीं था। लड़ाई सरकार से थी। बारदोली के किसानों को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो उनका सही नेतृत्व कर सके। उस समय तक बल्लभभाई पटेलकी ख्याति गाँधी जी के सहयोगी और एक प्रतिष्ठित नेता की हो चुकी थी। किसानों ने उन्हें बारदोली आने और नेतृत्व करने का निमन्त्रण दिया। वे तुरंत बारदोली आए, पूरे मामले को पहले भली- भांति समझा और इस सम्बन्ध में उन्होंने गाँधी जी से विचार विमर्श किया। इसके बाद किसानों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा,

“इस लड़ाई में मैं केवल आप लोगों के थोड़े से पैसे बचाने के लिए नहीं कूदा हूँ। मैं तो बारदोली के किसानों की लड़ाई द्वारा गुजरात के सारे किसानों को पाठ सिखाना चाहता हूं। मैं उन्हें यह सिखाना चाहता हूं कि अंग्रेज सरकार का राज्य सिर्फ किसानों की निर्बलता के कारण ही चलता है।“

बल्लभभाई ने सफलतापूर्वक किसानों का नेतृत्व किया। इस दौरान गाँधी जी भी बारदोली आए किन्तु उन्होंने वहाँ कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने वहाँ के किसानों से कहा; “बारदोली के सरदार की आज्ञा है कि कोई भाषण न दे। मैं सरदार की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता।”

लोग बताते हैं कि बारदोली की महिलाओं ने ही पहली बार बल्लभभाई को ‘सरदार’ कहा थाऔर इसे ही गाँधी जी दोहरा रहे थे। पूरा बारदोली एकजुट हो गया। किसानों ने मालगुजारी देने से इनकार कर दिया। यह पूरा आन्दोलन अहिंसक था। सरकार समझौते के लिए कुछ उदार हुई और राजस्व वृद्धि आठ प्रतिशत घटाने की बात करने लगी किन्तु सरदार पटेल सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि,

“समय से पहले आम का फल तोड़ेंगे तो वह खट्टा होगा। लेकिन यदि आप उसे पकने देंगे तो वह अपने आप टूट जाएगा।”

गाँधी जी का भी संदेश आया;

“हमने जिस पुरुष को अपना सरदार बनाया, उसकी आज्ञा का हमें अक्षरशः पालन करनी चाहिए। यह बात सच है कि मैं सरदार का बड़ा भाई हूँ लेकिन सार्वजनिक जीवन में हम जिसके अधीन काम करें, वह हमारा पुत्र हो या छोटा भाई हो, तो भी हमें उसकी आज्ञा का पालन करना ही चाहिए।“

इसका असर हुआ। तत्कालीन वायसराय इरविन ने मामले को रफा-दफा करने के लिए मैक्सवेल-ब्रूमफील्ड कमीशन का गठन किया। इस कमीशन ने वृद्धि को बहुत ज्यादा पाया और इसे घटाकर महज़ 6 प्रतिशत कर दिया।

1930 में गाँधी जी के नमक सत्याग्रह की तैयारी के दौरान एक कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भी वल्लभभाई को गिरफ्तार कर लिया गया था।

मार्च 1931 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के करांची अधिवेशन की अध्यक्षता की। लंदन के गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद जब आन्दोलन दोबारा शुरू हुआ तो गाँधीजी के साथ पटेल भी जनवरी 1932 में फिरसे गिरफ्तार कर लिए गये और उन्हें यरवदा जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए गाँधी और पटेल में और भी नजदीकियाँ बढ़ीं। गाँधीजी को पटेल बड़े भाई की तरह मानने लगे। विभिन्न विषयों पर आपस में तर्क-वितर्क और विचार-विमर्श के बावजूद गाँधीजी के नेतृत्व को पटेल सहज ही स्वीकार करने लगे। वे जुलाई 1934 में रिहा हुए। इस बीच 1933 में उनके अग्रज बिट्ठलभाई पटेल का निधन हुआ किन्तु उनके अन्तिम संस्कार में भी पटेल शामिल नहीं हो पाए। 1934 के बाद काँग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में पटेल शामिल हो गये थे और 1936 के चुनाव में उन्होंने काँग्रेस पार्टी को संगठनात्मक स्तर पर मजबूत करने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। अक्टूबर, 1940 में काँग्रेस के अन्य नेताओं के साथ पटेल भी गिरफ्तार हुए और नौ महीने तक जेल में रहने के बाद अगस्त 1941 में रिहा हुए।

7 अगस्त 1942 को जब आल इण्डिया काँग्रेस कमेटी ने असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव पास किया तो उस समय पटेल ने मुंबई के गोवालिया टैंक पर एक लाख लोगों के सामने बहुत ही प्रभावशाली भाषण दिया था। इसके बाद पटेल 9 अगस्त को काँग्रेस कार्य समिति के सभी नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिए गये और अंग्रेजों द्वारा सत्ता के हस्तांतरण के प्रस्ताव के पास होने के साथ वे 15 जून 1945 को रिहा हुए।

आजादी प्राप्ति के समय भारत में 565 देशी रियासतें थीं। सरदार पटेल तब अन्तरिम सरकार में उपप्रधान मन्त्री और देश के गृहमन्त्री थे। गृहमन्त्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों को भारत में मिलाना था। महात्मा गाँधी ने पटेल को कहा कि “रियासतों की समस्या इतनी बड़ी है कि तुम ही इसका हल कर सकते हो।’’

15 अगस्त 1947 की तारीख को लार्ड लुई माउण्टबेटन ने जानबूझ कर तय की थी क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा समर्पण करने की दूसरी वर्षगांठ थी। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तब माउण्टबेटन सेना के साथ वर्मा के जंगलों में थे। इसी वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए माउण्टबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के लिए तय किया था।

1947 में देश की कुल आबादी लगभग 40 करोड़ थी जिसमें से लगभग नौ करोड़ आबादी 565 छोटी बड़ी रियासतों में रहती थी। ये रियासतें ब्रिटेन की महारानी की अधीनता स्वीकार करती थीं। यहाँ से मिलने वाले कर के एवज़ में ब्रिटिश इण्डिया से इनके रियासतदारों को एकमुश्त पैसा मिलता था। इनमें हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी। बाक़ी के इलाक़े और आबादी, सीधे तौर पर ब्रिटिश इण्डिया सरकार के अधीन आते थे। इन सबको मिलाकर एक करना बहुत बड़ी चुनौती थी। सरदार पटेल ने वी.पी. मेनन के साथ मिलकर इन रियासतों को इकट्ठा करके ब्रिटिश इण्डिया में मिलाया था जो बाद में इण्डिया बना।

वी.पी. मेनन ब्रिटिश इण्डिया सरकार में बतौर क्लर्क भर्ती हुए थे और बाद में वे आईसीएस के पद तक पहुंचे थे और माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने ही ‘माउंटबेटन प्लान’ बनाया था और रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल का सहयोग किया था। वी.पी. मेनन की सलाह पर तय हुआ कि रियासतों के भविष्य के फ़ैसले के बाद ही अंग्रेज़ भारत छोड़ेंगे। जून 1947 में राज्य विभाग का गठन हुआ, कमान सरदार पटेल के हाथ में थी और सरदार पटेल ने वी.पी. मेनन को अपना सचिव चुना।

वास्तव में, माउण्टबेटन ने जो प्रस्ताव भारत की आजादी को लेकर जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था उसमें यह प्रावधान था कि भारत के 565 रजवाड़े भारत या पाकिस्तान में किसी एक में विलय को चुनेंगे और वे चाहें तो दोनों के साथ न जाकर अपने को स्वतन्त्र भी रख सकेंगे। सरदार वल्लभभाई पटेल ने वी.पी. मेनन के साथ मिलकर ऐसी कूटनीतिक योजना बनाई कि भारत के हिस्से में आए रजवाड़ों ने एक-एक करके विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। किन्तु हैदराबाद, जूनागढ़, और कश्मीर के विलय में कुछ असुविधाएं हुईं। जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर चुका था और कश्मीर स्वतन्त्र बने रहने की।

जूनागढ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी और चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहाँ के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। राज्य की सर्वाधिक जनता हिन्दू थी और भारत में विलय चाहती थी। नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गयी। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और 9 नवम्बर 1947 को जूनागढ भारत में मिल गया।

हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहाँ के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतन्त्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। विवश होकर भारतीय सेना 13 सितम्बर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गयी। इसे ‘ऑपरेशन पोलो’ नाम दिया गया। तीन दिन के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवम्बर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

26 अक्टूबर 1947 को जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ तब जवाहरलाल नेहरू कश्मीर मामले को देख रहे थे। परन्तु वे सीधे तौर पर खुद इससे नहीं जुड़े थे बल्कि इसकी जिम्मेदारी उन्होंने गोपालस्वामी आयंगर को सौंप दी थी जो उस समय बिना विभाग के मन्त्री थे।

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद -370 का मसौदा तैयार किए जाने के बाद गोपालस्वामी आयंगर के ऊपर उस मसौदे को संसद में पारित कराने की ज़िम्मेदारी सौंपी गयी। जब वल्लभभाई पटेल ने इस पर सवाल उठाया तो नेहरू ने जवाब दिया, “गोपालस्वामी आयंगर को विशेष रूप से कश्मीर मसले पर मदद करने के लिए कहा गया है क्योंकि वे कश्मीर पर बहुत गहरा ज्ञान रखते हैं और उनके पास वहाँ का अनुभव है। नेहरू ने यह भी कहा कि आयंगर को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। इस तरह कश्मीर की समस्या उलझी ही रह गयी और बाद मे अलगाववादी ताकतों के कारण दिन प्रति दिन और अधिक उलझती चली गयी।

अन्त में 5 अगस्त 2019 को नरेन्द्र मोदी की सरकार ने गृहमन्त्री अमित शाह के प्रयास से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35(अ) समाप्त किया और कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग बन गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में दो केन्द्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए।

इस तरह भारत के एकीकरण में पटेल केअप्रतिम योगदान के लिए उन्हें ‘लौहपुरुष’ कहा जाता है। आज़ादी के कुछ महीने पहले और आने वाले कुछ सालों में ही सरदार ने वह कारनामा कर दिखाया जिसकी वजह से वे ‘इण्डिया के बिस्मार्क’ कहलाए।

गृहमन्त्री के रूप में वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवाओं (आई.सी.एस.) का भारतीयकरण कर इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाएं (आई.ए.एस.) बनाया। अंग्रेजों की सेवा करने वालों में विश्वास भरकर उन्हें राजभक्ति से देशभक्ति की ओर मोड़ा।

पिछले कुछ दिनों से सरदार पटेल को काँग्रेस और जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा से भिन्न और विरोधी साबित करने की कोशिश हो रही है और उनके द्वारा सोमनाथ मन्दिर के निर्माण को प्राथमिकता देते हुए उन्हें हिन्दुत्ववादी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, पटेल को गाँधी और नेहरू द्वारा उपेक्षित करने की बात भी जोर शोर से की जा रही है। ऐसे में इस मुद्दे पर भी थोड़ी सी चर्चा जरूरी है।

सच यह है कि सरदार पटेल, गाँधी के परम अनुयायी थे और धर्मनिरेपेक्षता में उनकी अटूट आस्था थी। जिस दौर में पं. नेहरू सांप्रदायिकता से लड़ते हुए लिख रहे थे कि ‘’यदि इसे खुलकर खेलने दिया गया, तो सांप्रदायिकता भारत को तोड़ डालेगी।’’ उसी समय सरदार पटेल 1948 में काँग्रेस के जयपुर अधिवेशन में घोषणा कर रहे थे ‘’काँग्रेस और सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो।’’

विपन चंद्र ने अपनी पुस्तक ‘आजादी के बाद का भारत’ में इस बात का उल्लेख किया है कि सरदार पटेल ने ‘फरवरी 1949 में ‘हिन्दू राज’ यानी हिन्दू राष्ट्र की चर्चा को ‘एक पागलपन भरा विचार’ बताया था और 1950 में उन्होंने अपने श्रोताओं को सम्बोधित करते हुए कहा था, ‘हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है… यहाँ हर एक मुसलमान को यह महसूस करना चाहिए कि वह भारत का नागरिक है और भारतीय होने के नाते उसका समान अधिकार है। यदि हम उसे ऐसा महसूस नहीं करा सकते तो हम अपनी विरासत और अपने देश के लायक नहीं हैं।’

गाँधी की हत्या के बाद गृहमन्त्री सरदार पटेल को सूचना मिली कि ‘इस समाचार के आने के बाद कई जगहों पर आरएसएस से जुड़े हलकों में मिठाइयां बांटी गयी थीं।’ 4 फरवरी को एक पत्राचार में भारत सरकार ने जिसके गृह मन्त्री पटेल थे, स्पष्टीकरण दिया था,

‘‘देश में सक्रिय नफ़रत और हिंसा की शक्तियों को, जो देश की आज़ादी को ख़तरे में डालने का काम कर रही हैं, जड़ से उखाड़ने के लिए… भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ग़ैरक़ानूनी घोषित करने का फ़ैसला किया है। देश के कई हिस्सों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कई व्यक्ति हिंसा, आगजनी, लूटपाट, डकैती, हत्या आदि की घटनाओं में शामिल रहे हैं और उन्होंने अवैध हथियार तथा गोला-बारूद जमा कर रखा है। वे ऐसे पर्चे बांटते पकड़े गये हैं, जिनमें लोगों को आतंकी तरीक़े से बंदूक आदि जमा करने को कहा जा रहा है……संघ की गतिविधियों से प्रभावित और प्रायोजित होनेवाले हिंसक पंथ ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। उन्होंने गाँधी जी, जिनका जीवन हमारे लिए अमूल्य था, को अपना सबसे नया शिकार बनाया है। इन परिस्थितियों में सरकार इस ज़िम्मेदारी से बन्ध गयी है कि वह हिंसा को फिर से इतने ज़हरीले रूप में प्रकट होने से रोके। इस दिशा में पहले क़दम के तौर पर सरकार ने संघ को एक ग़ैरक़ानूनी संगठन घोषित करने का फ़ैसला किया है।’’

इस सबके बावजूद सरकार नागरिक स्वतन्त्रता जैसे विचार को कमजोर नहीं करना चाहती थी। गाँधी की हत्या के बावजूद सरकार दमनकारी नहीं होना चाहती थी। 29जून, 1949को नेहरू ने पटेल को लिखा था,“मौजूदा परिस्थितियों में ऐसे प्रतिबन्ध और गिरफ्तारियां जितनी कम हों उतना ही अच्छा है।“’

बाद में आरएसएस ने सरदार पटेल की शर्तों को स्वीकार कर लिया तो जुलाई, 1949 में इसपर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया। ये शर्तें थीं, “आरएसएस एक लिखित और प्रकाशित संविधान स्वीकार करेगा। अपने को सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित रखेगा। राजनीति में कोई दखलंदाजी नहीं देगा। हिंसा और गोपनीयता का त्याग करेगा। भारतीय झंडा और संविधान के प्रति आस्था प्रकट करेगा और अपने को जनवादी आधारों पर संगठित करेगा।“ ( द्रष्टव्य, आजादी के बाद का भारत, बिपिन चंद्र)

इतिहासकार बिपिन चंद्र का निष्कर्ष है कि ‘’इस संदर्भ और अतीत को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रशंसकों और आलोचकों दोनों द्वारा पटेल को गलत समझा गया और गलत प्रस्तुत किया गया है। जहाँ दक्षिणपंथियों ने उनका इस्तेमाल नेहरू के दृष्टिकोणों और नीतियों परआक्रमण करने लिए किया है, वहीं वामपंथियों ने उन्हें एकदम खलनायक की तरह चरम दक्षिणपंथी के सांचे में दिखाया है। हालांकि, ये दोनों गलत हैं। महत्वपूर्ण यह है कि नेहरू और अन्य नेता इस बात पर एकमत थे कि देश के विकास के लिए राष्ट्रीय आम सहमति का निर्माण आवश्यक था।’’

15 दिसम्बर, 1950 की सुबह तीन बजे पटेल को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गये। चार घंटे बाद उन्हें थोड़ा होश आया। उन्होंने पानी माँगा। उन्हें गंगा जल में शहद मिला कर चम्मच से पिलाया गया। 9 बज कर 37 मिनट पर सरदार पटेल ने अन्तिम साँस ली।

अन्तिम दिनों तक सरदार पटेल के पास खुद का मकान भी नहीं था। वे अहमदाबाद में किराए एक मकान में रहते थे। 15 दिसम्बर 1950 में मुंबई में जब उनका निधन हुआ, तब उनके बैंक खाते में सिर्फ 260 रुपए जमा थे।

कोर्ट के आदेश से सरदार पटेल अपने अग्रज विट्ठलभाई पटेल की संपत्ति के वारिस हुए थे किन्तु उन्होंने वह सारी संपत्ति बिट्ठलभाई मेमोरियल ट्रस्ट को दान दे दिया था।

सरदार पटेल ने किसी पुस्तक की रचना तो नहीं की पर उनके द्वारा लिखी गयी टिप्पणियों, पत्रों और उनके व्याख्यानों के रूप में प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। उनका संपूर्ण साहित्य पन्द्रह खंडों में कोणार्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली से प्रकाशित है और उनके पत्रों का संग्रह दस खंडों में नवजीवन पब्लिशिंग हाउस अहमदाबाद से छपा है।

उन्हें 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया गया। भाजपा सरकार ने 31 अक्टूबर 2018 को ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के नाम से उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा गुजरात में स्थापित की है जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है।

.