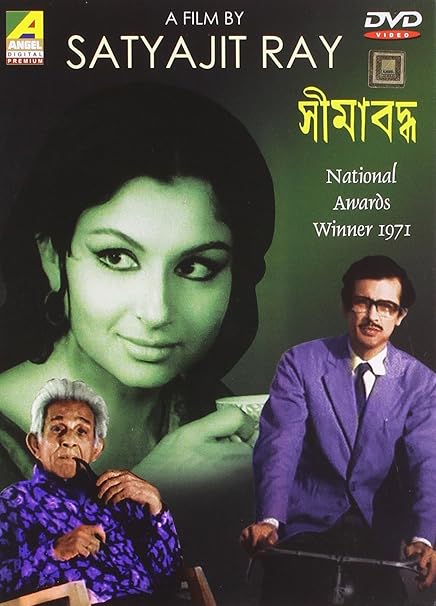

दुनिया के महान फिल्मकार सत्यजित राय की बहुचर्चित बँगला फिल्म ‘कम्पनी लिमिटेड’ (1971) विख्यात कथाकार शंकर (मणि शंकर मुखर्जी) महोदय के उपन्यास ‘सीमाबद्ध’ पर बनी है और दोनो का ही केन्द्रीय कथ्य निर्विवाद रूप से है – कॉर्पोरेट जीवन -सत्यजितजी के शब्दों में ‘पश्चिमोद्भूत व्यावसायिक समुदाय’ (वेस्टर्न ओरिएंटेड कॉमर्शियल कम्युनिटी)।

शहरे कोलकाता को केन्द्र में रखकर राय साहब की सिनेत्रयी (ट्रायलोजी) की चर्चा भीहै, जो ‘जन अरण्य’ (द मिडिल मैन) एवं ‘प्रतिवादी’ (द ऐडवर्सरी) के साथ ‘सीमाबद्ध’ (कम्पनी लिमिटेड) को मिलाकर बनती है। लेकिन बक़ौल रे साहब ‘पहले तो मेरे मन में ऐसा कुछ न था। हाँ, ‘सीमाबद्ध’ बनाने के दौरान ज़ेहन में जरूर आया कि ‘प्रतिवादी’ में नौकरी के लिए भटकते नायक सिद्धार्थ के बाद ‘सीमाबद्ध’ के नायक श्यामलेन्दु का अधिकार है नौकरियों पर…’। इसी में जोड़ दें ‘जन अरण्य’ के नायक सोमनाथ को, जो अपने लिए रोज़गार पैदा करता है – व्यापार करता है। अस्तु, इसे संयोगन बनी एक फिल्म-यात्रा या एक ही शहर पर आधृत तीन फिल्में तो कह सकते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में सिनेत्रयी नहीं।

इसी तरह इन फिल्मों को राजनीति और उसके तत्कालीन नक्सल आन्दोलन, बँगलादेश के मौजूँ संकट और मार्क्सवाद…आदि की जानिब से देखने की भी चर्चाएं ख़ूब हैं…लेकिन पुन: बकौल सत्यजितजी ‘राजनीति से मैं अपरिचित कभी नहीं रहा, लेकिन फिल्म में उसका उपयोग मैंने नहीं किया जानबूझकर, क्योंकि हमारे देश में राजनीति बेहद अस्थायी सी चीज़ है। रोज़ पार्टियां टूटती हैं…और अब ‘लेफ्ट’ में कोई विश्वास रहा नहीं। तीन-तीन तो कम्युनिस्ट पार्टियां होने का क्या मतलब है’। सो, इन दृष्टियों से परखने का कोई औचित्य बचता नहीं।

कॉर्पोरेट जीवन में आने के पहले के श्यामलेन्दु के जीवन को वृत्तचित्र की माफ़िक़ 7-8 मिनटों में निपटा देने का मतलब है कि फिल्म सोद्देश्य रूप से ‘हिन्दुस्तान पीटर्स’ में नायक के सेवा-काल पर आधारित है, जिसमें फिल्म शुरू होते ही वह अपनी काबलियत के चलते कम्पनी के ‘पंखा प्रभाग’ में विक्रय प्रबन्धक (सेल्स मैनेजर) के पद पर पहुँच चुका है – याने कॉर्पोरेट जगत की मुख्य धारा में है और कॉर्पोरेट संस्कृति के चोंचलों को बख़ूबी दिखाती है फिल्म…। इसमें ख़ास तौर पर शामिल हैं कम्पनी में निदेशक (डायरेक्टर) का शीर्ष पद हासिल करने की उठा-पटक व पैंतरेबाजियां…। फिल्म में कॉरपोरेट जीवन इस क़दर आद्यंत व्याप्त है कि किसी और मुद्दे के लिए सचमुच कोई अवकाश (स्पैस) एवं आकाश (स्कोप) बचता ही नहीं। वह इतना बहुरूपी और बहुआयामी भी है कि कॉरपोरेट जीवन का भी कुछ शायद ही शेष रह पाता हो…।

विषय के लिहाज से कहें, तो 1970 के दशक का वह समय कॉर्पोरेट वर्ग के जल्वे के उभार का था (जो आज जलजला बन गया है)। लेकिन कॉर्पोरेट-प्रवृत्ति के विकास की स्थितियों को लेकर कृति और फिल्म में एक स्पष्ट फाँक है, जो नायक श्यामलेन्दु में साफ-साफ प्रतिबिम्बित होती है। कृति में श्यामलेन्दु का विक्रय-प्रबन्धक से निदेशक तक का सफ़र कॉर्पोरेट-जीवन और उस जीवन-पद्धति के विकास का रूपक है। उसमें कॉर्पोरेट बनकर उस जीवन के विलासों-अधिकारों को भोगने की इच्छा, बल्कि मोह है। यही कॉर्पोरेट-जीवन की नियति और प्रकृति है। इसी विकास में छीज रही हैं उसकी संवेदनायें, खो रहे हैं उसके रिश्ते…और इन सबके परिणाम में नष्ट हो रही है उसके अन्दर की मनुष्यता, जिसका उसे पता है !! लेकिन इस कीमत पर भी वह अपनी उन्नति चाह-कर रहा है। उसका यह कड़वा अहसास ही कॉर्पोरेट-संस्कृति का प्रतिपक्ष है, जो श्यामलेन्दु में गहरा दंश बनकर संवेदना के रूप में मौजूद है। इस पीडा को उपन्यास हर कदम पर दर्शाता भी है। बतौर उदाहरण अँग्रेजी-साहित्य तो पंखे बेचने के पेशे में जीवन से निकल गया, लेकिन हिन्दुस्तान पीटर्स’ के पहले ही वेतन से पत्नी के प्रबल आग्रह पर खरीदी ‘शेक्सपीयर रचनावली’ घर में सुरक्षित है।

फिल्म के श्यामलेन्दु में यह दंश व संवेदनाएं नहीं के बराबर हैं। वह बना-बनाया कॉर्पोरेट है। इसीलिए बनने की प्रक्रिया का फिल्म में नितरां अभाव है। अब एक निर्णायक उदाहरण॰॰॰निदेशक बनने की होड में उसका प्रबल प्रतिद्वन्द्वी है बिजली खण्ड (लैम्प डिवीज़न) का विक्रय प्रबन्धक रुनू सान्याल, जिसके वसीले भी हैंउच्च स्तर पर। लेकिन वह श्यामलेन्दु की अबाध प्रगति से आहत भी है और अपनी सफलता के प्रति आशंकित व इसीलिए कुण्ठित भी। उपन्यास में यह सब एक दिन नशे में सरेआम फट पड़ता है, जिसमें वह अपने पिता के अफसर होने के चलते ख़ुद को दूसरी पीढी के अफसर होने का रुआब दिखाता है और श्यामलेन्दु के पिता अध्यापक थे, इसलिए उसे पहली पीढी का अफ़सर होने की चाहत के लिए ज़लील करता है।

इसी से श्यामलेन्दु का मध्यवर्गीय अहम ठान लेता है कि अब किसी भी कीमत पर निदेशक पद हासिल करना ही है। लेकिन रायजी बना-बनाया कॉर्पोरेट रखकर इस प्रक्रिया से गुज़ारने के बदले एक बिम्ब सिरजते हैं…परिषद की बैठक (बोर्ड मीटिंग) के बाहर अपने-अपने प्रभाग के प्रतिनिधि के रूप में दोनो बैठे हैं। पहले रुनू अपने सिगरेट का धुआँ श्यामलेन्दु पर उडाता है, तो बाद में जवाब के तौर पर श्यामलेन्दु भी यही करता है। बिम्ब-सृजन दृश्य-विधा की क्षमता का साखी अवश्य है, लेकिन इस होड़ के ढेरों सरंजाम कथा की अकूत समृद्धियां हैं, जिन्हें काट देना फिल्म को उन सब बहुमूल्य अवदानों से वंचित करना सिद्ध हुआ है।

यह भी पढ़ें – सत्यजित राय का सिनेमा समय

सान्याल-प्रसंग के अलावा कृति के बेहद कारगर प्रसंग छोडने का नितांत अमानुषिक मामला तब बनता है, जब तालुकेदार के साथ षडयंत्र करके श्यामलेन्दु कैण्टीन में हडताल करा देता है और इस तरह ईराक से हुए बड़े सौदे में कम्पनी को भारी हर्जाने (पेनाल्टी) से बचा लेता है। फिर आसानी से हडताल खत्म कराके खराबीयुक्त माल को ठीक कराके भेजवा देता है। इसके बदले वह निदेशक बना दिया जाता है और सबकी बधाइयां स्वीकार करते हुए खुशी-खुशी घर चला जाता है। राय साहेब के मँजे हुए कॉर्पोरेट का यह ‘खुला खेल फ़र्रूखाबादी’ है।

इसके समानांतर निदेशक बन जाने के बाद उपन्यास में श्यामलेन्दु के ‘चेहरे पर मानो किसी ने स्याही पोत दी हो…’। वह ‘अपने को बाथरूम में बन्द कर लेता है’। खुद के समक्ष ही सवाल खडा करता है – ‘क्या कानून ही सबकुछ है?…इसके अलावा भी कुछ होता है, जिसे मेनन साहेब कहते थे – मॉरेल…’!! लेकिन फिल्म का नायक कॉरपोरेट संस्कृति की इन निर्धारित दुर्बलताओं, मानवीय संवेदनाओं, से ऊपर उठ चुका है। निर्देशक ने इन सबको खत्म करके ही उसे पैदा किया है। इस बने-बनाये कॉर्पोरेट का अब दूसरा कोई वर्ग (क्लास) ही नहीं रहा – कार्पोरेट ही उसका वर्ग है। इसलिए अब उसे कुछ भी करने के लिए कारण की जरूरत नहीं…। याने फिल्मकार 1971 में शायद सुदूर भविष्य का – आज का कॉर्पोरेट गढ रहा था, जो ‘भविष्यद्रष्टा हि कवय:’ के निकष पर बेहतर सृष्टि भी कही जा सकती है…। लेकिन मनुष्यता के ह्रास के द्वन्द्व-दंश का खत्म हो जाना – पछतावा तक न होना कॉर्पोरेट की पंगति में हो जाना है। और सत्यजितजी की ऐसी भविष्य-सृष्टि बेहद इकहरी व इकतरफा तो हुई ही है, साहित्य व संवेदना का प्रतिपक्ष भी स्वयं हो गयी है। और इनका श्यामलेन्दु सिर्फ़ पद पाने व भौतिक सुख भोगने की अन्धी होड़ वाला खलनायक नहीं, तो प्रतिनायक तो हो ही गया है।

इतने बदलावों व जोडों-छोडों में शुष्क होकर भी फिल्म अलग तरह से कलात्मक है – काव्यात्मक भले न हो। तो, आइये आगे के बदलावों को देखते हुए उस ओर चलें…

पाठ में सबसे अधिक घातक बदलाव चरमोत्कर्ष वाले निष्कर्षात्मक मामले में होता है। हडताल में घायल उस वाचमैन तिवारी की उपन्यास में मृत्यु हो जाती है, पर फ़िल्म ने उसे ठीक करके जिला दिया है। श्यामलेन्दु में दंश पैदा न होने देने के लिए ही शायद राय साहेब ने ऐसा किया हो…!! लेकिन मूल कथा में अँग्रेजी से एम.ए. श्यामलेन्दु में बनी-बची संवेदना जाग उठती है। उसे नैतिक महत्त्वाकांक्षा को लेकर जोसेफ कॉनराड याद आते हैं – ‘ध्यान रहे कि तुम्हारी महत्त्वाकांक्षा का रथ कहीं दुर्बल, असहाय, अज्ञ लोगों को कुचल न दे’…। वह सोचता है – ‘न जाने कितने लोग अपनी प्रतिभा और परिश्रम से डिरेक्टर हो जाते हैं। उनकी तरह क्यों न हो पाया श्यामलेन्दु?’ इस अहसास के बाद कॉर्पोरेट के शीर्ष पद पर आसीन नायक अकेला होना चाहता है, पर नहीं हो पाता। सबकी औपचारिकताओं के साथ यांत्रिक रूप से निपटने के बाद घर पहुँचता है, तो बाहर जाने के लिए तैयार पत्नी-साली को हवाई-अड्डे पहुँचाने जाना पडता है…और लौटानी में ड्राइवर के होते हुए भी उसके दंश का दर्द असह्य होकर फट पडता है और दर्शक से नायक का अंतिम साक्षात्कार होता है – कार में बैठे अकेले ‘फफक-फफक कर रोने’ के साथ, जिसे चालक सृष्टिधर खुशी के आँसू समझता है। लेकिन किताब बन्द करते हुए पाठक गहन अवसाद में डूब जाता है। और कॉर्पोरेट प्रवृत्ति की मरणांतक जीत के मर्मांतक शोक में पूरी रचना एक प्रतीक बन जाती है।

प्रतीक तो उसे ज़िंदा रखने वाले सत्यजित राय भी रचते हैं– श्यामलेन्दु के बदले उसकी साली टूटुल उर्फ़ सुदर्शना की जानिब से, जो काफी दिनों बाद पहली बार दीदी-जीजा से मिलने कलकत्ता आयी है। टूटुल के सत्यजित जी वाले जीजा दूसरे दिन ही उसे यहाँ रहने तक पहनने के लिए एक घड़ी देते हैं, ताकि रातों को समय देख सके। टूटुल के मन में बैठा है – बडी बहन से प्यार के जमाने का अँग्रेजी से एम.ए. करता, शेक्सपीयर में डूबा ज़हीन छात्र और फिर सायकल से पढाने जाते प्रतिबद्ध प्राध्यापक, संगीत-प्रेमी श्यामलद दा, जिसे उसने कभी देखा था। उस समय के मार्मिक प्रसंगों की यादें हैं। फिर इतने बड़े उद्योग-संस्थान में उनके बड़े पद-नाम-दाम…आदि हासिल करने के कौशल की मुरीद है – जो उसने सुने हैं। कुल मिलाकर वह एक अनुकरणीय आदर्श जीजा से मिलने आयी है। लेकिन यहाँ आकर उस जीजा को संगीत के समय कॉकटेल पार्टी और साहित्य के समय गोल्फ-क्लब में पाती है। घोडों पर दाँव लगाने जैसे तमाम रूपों में देखती है…। और यह सब सिर्फ इसलिए कि उनके आला अफसर यह सब करते हैं, तो अपनी देखा-देखी इन्हें करते देखकर वे खुश होंगे, तो पदोन्नति होगी…। सो, ज़हीन बुद्धिजीवी व कलात्मक रुचियों वाले साहित्य-प्रेमी का सबकुछ छोडकर इस क़दर नौकरी की चक्की में घूमने, कोरपोरेटी अय्याशियों में डूब जाने॰॰॰आदि से वह अचकचाती हैऔर पूरी फिल्म के दौरान सब कुछ को पहले-पहल देखने के कुतूहल-भावमेंकहीं समझने की कोशिश भी है। लेकिन सचमुच उसके मन में क्या चल रहा है, का पता तो अंत में ही जाकर चलता है।

यह भी पढ़ें – एशियन सिनेमा के वटवृक्ष माणिकदा उर्फ सत्यजित राय

फिर जिस रात जीजाजी निदेशक बनकर आते हैं, पत्नी दोलन जश्न-स्वरूप घर में ही खाना बना रही है। वह कमरे में बैठकर पेग मँगाते हैं और पुकारते हैं – टूटुल। कोई आवाज नहीं आती…फिर पुकार – सुदर्शना …और धीरे से दरवाजा खुलता है…बेहद सर्द चेहरा लिये टूटुल प्रकट होती है। चुपचाप धीरे-धीरे चलके अपनी चोटी सहलाते हुए खिड़की के पास जाती है…फिर मंथर गति से श्यामलेन्दु की ओर आने लगती है…। इस दौरान श्यामलेन्दु सम्भ्रम से देखता भर रहता है उसे। टूटुल सामने बैठ जाती है। दोनो एक दूसरे को यूँ देखते हैं – जैसे टूटुल किसी बिल्कुल अज़नवी को और श्यामलेन्दु कुछ सभय-सा, नये सिरे से पहचानने की कोशिश करता-सा…। फिर वह अपने हाथ की घड़ी धीरे-धीरे उतारती है… उसके सामने रख देती है…अब आहिस्ता-आहिस्ता दृश्य से उसकी छबि विलीन होते-होते पर्दे से ओझल हो जाती है…दोनो हाथों में सर थामे छत के पंखे की तरफ देखते नायक के बिम्ब पर फिल्म पूरी होती है…।

‘दोनो हाथों में सर और पीटर-पंखे पर नज़र’ का संकेत तो बिल्कुल साफ है – श्यामलेन्दु के जीवन की, भविष्य की इसी स्थिति और गति के रूप में…। लेकिन टूटुल का इस दृश्य में होना और फिर उसकी छबि का तिरोहित होना सविस्तर विवेच्य है…। इसी दृश्यांकन में सत्यजित राय का वह कथन सार्थक सिद्ध होता है कि ‘विरोध की वैचारिक मुद्रा के बरक्स भावात्मक मुद्रा मुझे अपेक्षाकृत अधिक मुतासिर करती है’ – इमोशनल जेस्चर फैसिनेट्स मी मोर, दैन आइडियालोजिकल जेस्चर। टूटुल की मुद्रा यही है। यह सत्यजितजी की स्टाइल है। किस्म अलग, संवेदना वही। याने कृति वाले श्यामलेन्दु के अंतस् की प्रतिरूपबना दी गयी है यहाँ टूटुल – गोया उसकी संवेदनशीलता वाली आत्मा को निकालकर फिल्म की टूटुल में बिठा दिया गया हो। यह योजना टूटुल के घर में आते ही शुरू हो जाती है, जब कॉर्पोरेट जीजा का सालाना वेतन एक लाख बीस हजार सुनते ही उसे टैगोरजी को नोबल सम्मान के रूप में तब मिली इतनी ही धन-राशि की याद आती है। यदि किताब की मूल चेतना ‘श्यामलेन्दु बनाम श्यामलेन्दु’ थी, तो फिल्म की ‘श्यामलेन्दु बनाम टूटुल’ हो गयी है। शायद अपनी प्रिय कलानेत्री शर्मीला टैगोर के होने और उनके क़द के मुताबिक उन्हें महत्त्व देने की मंशा भी हो!!

… जो भी हो, पर टूटुल के चरित्र-संकेत में अंत में राय साहेब वही बात कह देते हैं कि जैसे कॉर्पोरेट-दुनिया ने शंकर के श्यामलेन्दु का बाह्य बदला है, अंतस् नहीं। उसी तरह कॉर्पोरेट की अन्ध हमराही बडी बहन दोलन ने पटना से आयी गँवई-सी दिखती टूटुल को आधुनिक वेश-भूषा दिलायी और घर में मौजूद सौन्दर्य-प्रसाधनों व बाज़ार के प्रसाधनालयों के सभी कॉर्पोरेटी साधनों से उसका बाह्य तो बिल्कुल बदल दिया, लेकिन अंतस् को नहीं बदल सकी। वह उसी पटना में लौट गयी, जो उसके अंतर्मन का निर्माता था। याने श्यामलेन्दु का शेक्सपीयर व उन्हें पढाने वाले ससुर से बना अंतस् भी नहीं बदलेगा…। कॉर्पोरेट छाये भले जीवन पर, मानवीय संवेदना को लील नहीं पायेगा!!

लेकिन फिल्म में टूटुल को इतना निष्कर्षात्मक महत्व देने के चक्कर में हाशिए पर रह जाती है पत्नी दोलन, जबकि उपन्यास के कॉर्पोरेट जगत में –खासकर अफसरी समुदाय में- पत्नियों की भूमिका इतनी प्रमुख है कि पूर्णकालिक नौकरी से कम नहीं। फिर भी पत्नी की भूमिका में, दोलन बनी पारुमिता चौधरी उसे ज्यादा अच्छा निभा व दिख के उस त्वरित (भागते) दृश्यों की भी गरिमा बढा देती है। हँसलोक वारेन सर का टूटुल को थोडा छेडना तो बुज़ुर्गियत की चुहल है और आंगिक-वाचिक अतिनाटकीयता की नज़ाकत हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय की अभिनय -कला का स्थायी भाव ही है, काश कुछ बोलवा भी देते…!! नज़रों से बोलवाया हो, तो हमारा दुर्भाग्य है कि एक तो श्वेत-श्याम में इतनी पुरानी रीलें…दूसरे इतनी पुरानी आँख… और तीसरे कि उसके सामने कम्प्युटर के यू ट्यूब का छोटा-सा पर्दा…!!

एक और प्रतीक भी है फिल्म में, जो श्यामलेन्दु के भाव पक्ष से बावस्ता है – गोया नियति भी कुछ कह रही है…निदेशक बनके आये श्यामलेन्दु और लिफ्ट खराब!! हालांकि यह व्यावहारिक दृष्टि से असंगत इसलिए है कि पंखा विक्रेता प्रबन्धक का फोन एक घण्टे के लिए खराब हो जाये, तो हाय-तोबा मच जाती है और अब ‘हिन्दुस्तान पीटर्स लिमिटेड’ के एक निदेशक की लिफ्ट खराब हो और लोग सूचना-दफ्ती लगाके चले जायें…!! लेकिन मर्ज़ी सत्यजित की…!! ख़ैर, खराबी का प्रसंग सिरज के राय साहेब की प्रतीक-रचना शुरू होती है, जिसका आधार गति है। कुछ फ्लोर दौडकर फलांगते चलते हैं निदेशक, फिर तेज कदमों से चढते हैं। फिर धीरे-धीरे एक-एक सीढी हाँफते हुए ठेलते हैं…और अंत में घिसटते हुए-से दरवाज़े के सामने पहुँच के लडखडाते हुए घण्टी बजाते हैं…।

शंकर के उपन्यास के न जाने कितने संस्करण निकले, न जाने कितनी भाषाओं में अनुवाद हुए – हिन्दी के ही 17 सालों (1973-89) के दौरान चार संस्करण निकलने का साक्ष्य है हमारे पास। फिल्म अवश्य रायसाहेब की सबसे अच्छी फिल्मों में नहीं मानी जाती, लेकिन ‘सरलिउ हाथी तौ नौ लाख’ की मानिन्द आम फिल्मकारों से बहुत अच्छी तो है ही…। तारीफ़ भी हुई है। 1972 में ही दो-दो बड़े सम्मानों से नवाजी गयी – प्रेसीडेंट्स गोल्ड मेडल और वेनिस का आईपीआरईएस पीसीआई। लेकिन वह संवेदना, जिसने अक्षर से सेल्यूलाइड तक इसे रचवाया, खत्म होती गयी और जिस कॉर्पोरेट-संस्कृति की क्रूर अमानवीयता पर निशाना साधा गया, वह अपनी राहों आगे बढती गयी…।

ऐसे में आज सवाल इन रचनाओं की प्रासंगिकता का नहीं है,बात ‘कम्पनी थियेटर’ फिल्म की कलात्मक प्रासंगिकता कीहै, जिसमें समाविष्ट हैं – पंखा बनने की तकनीक, रेसकोर्स के मैदान व उसकी भव्यता एवं अभिजातों की भीड़, कम्पनी व उसके आवासीय भवनों की बनावट, सुख-समृद्धि-सुविधाओं…आदि के दृश्य। याने जिन बातों के लिए खोती जा रही हैं संवेदनाएं, उन्हीं के लिए फिल्म ने भी कतर डाले वह सब कुछ…, जिससे बनती—खुलती हैं संवेदनाएं…।

लेकिन इन सब विमर्शों के बावजूद अपने समय में सत्यजित राय के विषय चयन की नज़र और साहित्य से उनकी फिल्मों का गहन रिश्ता तथा साहित्यिक कलात्मकता की तरह ही प्रयुक्त सटीक प्रतीक-शृंखला, चाक्षुष बिम्ब-योजना, दृश्यों-स्ंवादों में निहित बहुआयामी सूक्ष्म संकेत…आदि चिरकाल में अतुलनीय हैं। उनकी फिल्मों में कथानकों की आपसी संगति व विसदृशता (कंट्रास्ट), कैमरे का नज़ाकत भरा संचालन, सम्पादन की निर्मम कोमलता, सादगी और शोभा का संतुलित संयोजन…आदि कौशल उनके अपने हैं – सत्य-जिती शैली की विरलता-अनुपमेयता के मानक…और इन सबसे समृद्ध ‘कम्पनी लिमिटेड’ चिरकाल मे दर्शनीय भी है और विचारणीय भी…।