‘जीते जी इलाहाबाद’ : जहाँ सत्य से आँखें दो-चार होती हैं!

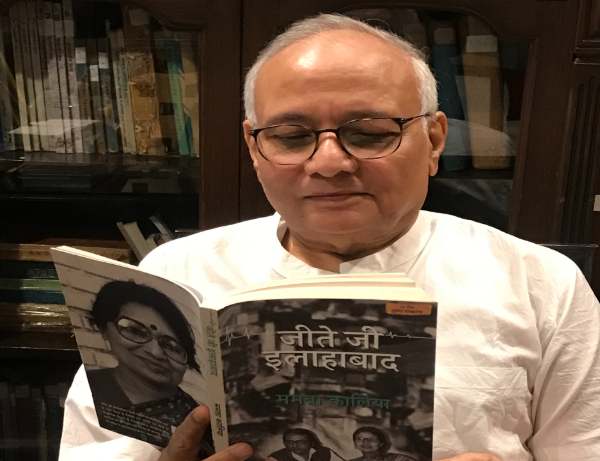

दो दिन पहले ही ममता कालिया जी की किताब ‘जीते जी इलाहाबाद’ हासिल हुई और पूरी किताब लगभग एक साँस में पढ़ गया। इलाहाबाद का 370 रानी मंडी का मकान। नीचे प्रेस और ऊपर रवीन्द्र कालिया-ममता कालिया का घर ; नीचे पान की दुकान ऊपर सैंया का मकान ! सन् 1970 में मुंबई से उखड़ कर इलाहाबाद आये थेकालिया दंपति। सच कहें तो कालिया दंपति इलाहाबाद नहीं आए, बल्कि इलाहाबाद नामक हिन्दी के लेखकों की एक बस्ती में आए थे। ऐसे तमाम प्राणियों के शहर में जहाँके निवासी मानो काम करने से, किसी दफ़्तर या घड़ी की सुई के अनुशासन से नफ़रत करते हैं। ममता जी अपनी किताब में लिखती हैं :

“इलाहाबाद में कामकाजी लोगों की गणना की जाए तो यह बहुत कम निकलेगी। कई ऐसे खानदान मिल जाएँगे जिनके यहाँ चार पीढ़ियों से कभी कोई दफ्तर नहीं गया। अधम नौकरी, मद्धम बान वाले सिद्धांत पर चलने वालों की धजा निराली है।”

औरतों के प्रसिद्ध शगल की तरह इस बस्ती के लोग सुबह से ही जैसे अपनी-अपनी फंतासियों, किस्सागोइयों में रमे रहते हैं। लेखक, प्रकाशक, किताबें, मुद्रण, ख़रीद-बिक्री की छोटी-छोटी चालाकियों से ‘महानता’ को साधता जीवन है यह, क्योंकि लेखन एक स्वप्रमाणित, सिर्फ प्रतिभाशालियों का सृजन-कर्म जो होता है। इस ख़ास शहर का हर नागरिक किसी न किसी स्तर तक आत्ममुग्ध, स्वयंभू और ‘प्रतिभाशाली’ है। जो बस्ती प्रतिभाओं की बस्ती होगी, उसकी कहानियों के बाँकपन का आकर्षण आपको वश में करके सुला देने वाले किसी इंद्रजाल से कम कैसे होगा, बशर्ते वह आपके अपने सामुदायिक अनुभव को भी छूता हो ! कह सकते हैं कि यह यथार्थ-भेदी कम, चरित्र-भेदी प्रतिभाओं का जगत है। आदमी के मन के संधानियों का जगत। जीवन की भौतिक मजबूरियाँ किसी से कितने भी समझौते क्यों न करा लें, पर मानसिक स्तर पर इस जगत का हर चरित्र अपराजेय और स्वतंत्र होता है। किसी का कोई मालिक नहीं होता। सबके दाता राम होते हैं।

यह इलाहाबाद के उन तमाम लेखकों का संसार है, जिनसे हिन्दी साहित्य के जगत से जुड़ा व्यक्ति किसी न किसी रूप में परिचित होता ही है। एक जमाना था जब माना जाता था कि बिना इलाहाबाद गए हिन्दी साहित्य में कोई हाजी नहीं होता है। आजादी की लड़ाई के केंद्र-स्थल ‘आनंद भवन’ वाला इलाहाबाद मानो आधुनिक हिन्दी साहित्य का मक्का-मदीना हो। ममता जी के शब्दों में ‘अदब के सिर पर मुकुट सा है इलाहाबाद।’ ममता जी ने अपनी किताब में इलाहाबाद के इसी, आत्म-गौरव की कहानी कही है।

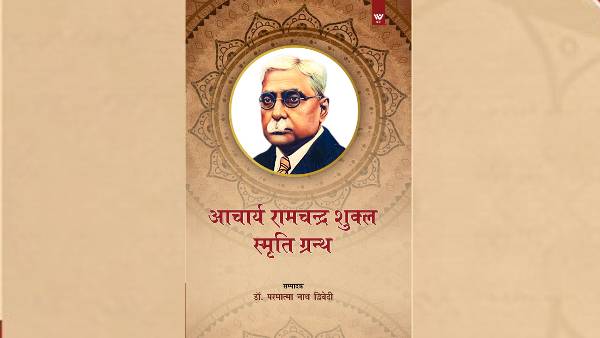

महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, उपेन्द्रनाथ अश्क़, भैरव प्रसाद गुप्त, नामवर सिंह,इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय,श्रीपत राय, अमृत राय, नरेश मेहता, मार्कण्डेय, शेखर जोशी, अमरकान्त, दूधनाथ सिंह, सतीश जमाली, ज्ञानरंजन,प्रकाश चंद्र गुप्त, धर्मवीर भारती, विजयदेव नारायण साही, जगदीश गुप्त, नरेश सक्सेना, रामकुमार वर्मा, रघुवंश, रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मीधर मालवीय, सत्यप्रकाश, श्रीलाल शुक्ल, काशीनाथ सिंह आदि, आदि ; प्रलेस, परिमल, लेखकों की प्रसिद्ध तिकड़ियां, साहित्यिक पत्रिकाएँ, साहित्य सम्मलेन और लोकभारती प्रकाशन तथा उसकेदिनेश जी, रमेश जी, मित्र प्रकाशन,कॉफी हाउस और लेखकों के जीवन, मुद्रण और रॉयल्टी के सवाल। हिन्दी का कौन सा लेखक होगा, जिसके अस्मिता-वृत्त को इस जगत के व्योम ने स्पर्श न किया हो!

कम से कम हम तो निजी तौर पर, या जानकारियों के आधार पर भी इन सब चरित्रों से अति-परिचित रहे हैं और शायद यही वजह है कि जब कोई ऐसे परिचित जगत की कहानी कह रहा हो तो वह कहानी खुद की स्मृतियों से जुड़ कर और भी दिलचस्प तथा रोचक हो जाती है, भले ही यह सच हो कि हर आख्यान में ही जानकारियों और ज्ञान का एक तत्त्व होने पर भी आख्यान असल में सिर्फ एक समुदाय का सीमित ज्ञान ही होता है ; यह कोई सामूहिक या सार्विक ज्ञान नहीं होता। उन सबका ज्ञान ही होता है जिन्हें इस समुदाय के सदस्य के नाते उन खास चीजों का अनुभव होता हैं। इसीलिये ममता जी की इस किताब के संदर्भ में हम बार-बार ‘साहित्य जगत’ की चर्चा कर रहे हैं। इस जगत के बाहर संभव है कि इस चर्चा का अपना कोई औचित्य न हो, अर्थात् वह अलग से चर्चा का विषय ही न माना जाए!

बहरहाल, हर आख्यान लेखक की एक फँतासी, स्मृतियों का रचनात्मक स्वरूप होता है। ममता जी की इस किताब को इलाहाबाद शहर की स्मृतियों को उनकी श्रद्धांजलि भी कहा जा सकता है। जहाँ तक इसमें यथार्थ का प्रश्न है, प्रसिद्ध मनोविश्लेषक जॉक लकान ने ‘The Freudian Unconscious and Ours’ विषय पर अपने एक सेमिनार का प्रारंभ फ्रांसीसी कवि लुही अरागो (Louis Aragon) के एक उपन्यास Fou d’Elsa में आई कविता की इन पंक्तियों से किया था जिनमें कवि कहता है —

“तुम्हारी छवि व्यर्थ ही मुझसे मिलने चली आती है

और मुझमें प्रवेश नहीं करती जहाँ मैं सिर्फ उसे जाहिर करता हूँ

मेरी ओर मुड़ने पर ही तुम पाओगे

अपने सपनों की छाया को सिर्फ मेरी दृष्टि की दीवाल पर।

मैं वह अभागा दर्पण हूँ

जो सिर्फ प्रतिबिंबित कर सकता है, देख नहीं सकता

उनकी तरह मेरी आँखे सूनी है और उनकी तरह ही धंसी हुई

तुम्हारी अनुपस्थिति उन्हें अंधा बनाती है।”

लकान ने अरागो की इन पंक्तियों को अतीत की यादों के विषाद, नोस्टालजिया के भाव को समर्पित किया था। नोस्टालजिया भी व्यक्ति की अपनी चाहतों के अनेक रूपों में ही एक रूप होता है। यह सपनों का ऐसा छाया-चित्र है जो कुछ प्रतिबिंबित तो करता है, पर देखता नहीं है। लकान कहते हैं कि अरागो ने एक पागल कवि के रूप में अपने चरित्र को प्रस्तुत करने के लिए ही इस Contre-chant (Counterpoint), ‘पूरक’ शीर्षक कविता में उसकी ऐतिहासिक लाक्षणिकताओं को पेश किया था। पागल कवि में बाहर का प्रवेश निषेध होता है।

यह मामला सिर्फ अरागो का नहीं है कि वह अपने को रखने के लिए अपने समय और स्थान की ऐतिहासिक लाक्षणिकाताओं का वृत्तांत पेश करता है। यह किसी भी जीवनीमूलक लेखन की मूलभूत समस्या है। व्यक्ति जब स्वयं की पहचान को रखने की कोशिश में लगा होता है तो यह मान कर चलना चाहिए कि वह एक प्रकार से अपनी ही खोज की यात्रा में निकला होता है। अर्थात् प्रकारांतर से वह यह नहीं जान रहा होता है कि वह स्वयं के साथ क्या करें। और इसी उपक्रम में व्यक्ति ऐसी चीजों की तलाश में लग जाता है जिनकी ओट में वह अपने को छिपा सके।

इसके अलावा इसका एक और दूसरा पहलू भी है। यह एक प्रकार से किसी खोई हुई चीज को फिर से पाने की कोशिश होती है,जो फ्रायड के अनुसार कभी भी किसी को हूबहू नहीं मिल सकती है। इसमें खोने और पाने के बीच की एक मूलभूत दूरी के अंतराल का प्रभाव निहित होता है। स्मृति के व्यवहारिक प्रयोग में प्राचीन और आधुनिक अनुभव के बीच की दूरी के प्रभाव की तरह ही। इसीलिये जॉक लकान कहते हैं कि स्मृति अपनी प्रकृति से ही दोहराव के विरुद्ध होती है। फ्रायड बताते हैं कि खोई हुई वस्तु की पुनर्खोज के रास्ते में बाधा के रूप में व्यक्ति और विश्व के बीच का विरोध खड़ा होता है। अर्थात् व्यक्ति के बाहर का जगत ही उसकी खोई हुई वस्तु की तलाश में सबसे बड़ी बाधा होता है।

इलाहाबाद की स्मृतियों के ममताजी के इस वृत्तांत और आज के यथार्थ बीच अगर बाहर के जगह की कोई बाधा पैदा हो गई हो, तो वह स्वाभाविक और अनिवार्य भी है, पर यदि किसी को इलाहाबाद के सत्य की तलाश करनी है तो उसे इसी दरार में कहीं भटकना होगा।

एक और चीज है लेखक की आत्ममुग्धता। आत्ममुग्धता आदमी के जी का एक ऐसा जंजाल है जो वस्तु की पहचान को सीमित किया करती है। खोई हुई वस्तु की तलाश में यह एक प्रकार की आत्मबाधा है। साहित्यकारों की थोक के भाव आने वाली अधिकांश जीवनियां इसी बीमारी से ग्रस्त होती है। इसमें लेखक की सबसे बड़ी चिंता खुद की छवि की चिंता होती है। यह व्यक्ति के अहम् की समस्या भी है। अहम् की कोशिश हमेशा अपनी अखंडता की कमी को ढंकने की रहती है। व्यक्ति के अस्मिता-बोध में ऐसे अनेक तत्त्व शामिल होते हैं जो उसकी जैविक सीमाओं के बाहर होते हैं और इसके चलते भी अहम् के सामने अपने को ढंकने की समस्या निरंतर बनी रहती है।

साधारण लेखक आम तौर पर अपनी आत्म-जीवनियों में खुद की तलाश से जुड़ी ऐसी तमाम स्वाभाविक उत्तेजनाओं को परे रख कर आलंकारिक लेखन का सहारा लेता है, प्रकृति के भव्य और मनोरम चित्रण तथा चरित्रों के चित्रण के एकायामी पूज्य अथवा निंदनीय वृत्तांतों से या सम्पर्क में आए व्यक्तियों के नामोच्चार, नेम ड्रापिंग से अपना लेखकीय कारोबार चलाया करता है। पर जिन ब्यौरों से हमें बड़े लेखक का परिचय मिलता है, वह महज खाना पूर्ति के बजाय विषाद और आनंद के सामान्य ब्यौरों में से झलक कर सामने आने वाले असामान्य क्षणों की पहचान कराते हैं। जैसे ज्ञान मीमांसा में ज्ञान और उसकी क्रियात्मकता सम्बन्धी ढर्रेवर चर्चाओं के अंदर से ही अचानक किसी अपरिचित, दूसरी क्रिया के प्रमाण मिलने लगते हैं, उसी प्रकार आख्यानमूलक ब्यौरे भी अक्सर चरित्रों के असामान्य व्यवहार की झलक देते हुए उस पूरे उपक्रम को दिलचस्प बनाते हैं। सच कहूँ तो आलोचना, व्याख्या, विश्लेषण का काम ही किसी भी आख्यान में असामान्य की तलाश से जुड़ा काम है। बड़ा लेखक हमेशा एक विश्लेषक की भूमिका में होता है। चरित्र अपनी जिस गांठ में अटका होता है, उसे खोलता है।

ममता जी की इस किताब में ऐसे कई प्रसंगों को पकड़ा जा सकता है जो इलाहाबाद के समग्र चरित्र के साथ ही इसके संघटक पात्रों के परिचित स्वरूप की कई गांठों को खोलते हैं। मसलन्, नरेश मेहता के बारे में वे लिखती है कि “नरेश मेहता इन अर्थों में एक कामयाब लेखक थे कि वे न सिर्फ लिखना जानते थे, अपने लिखे हुए को सही जगह पहुँचाना भी। विचारधारा की कट्टरता के परे, उनमें ऐसी वैष्णवी स्वीकार्यता थी कि उन्हें पढ़ते हुए लगता जैसे शब्द अगरबत्ती हो गए हैं और उनमें से सुगंध आ रही है।” अगरबत्ती की पवित्र सुगंध देने वाला लेखन!

ठीक इसके ठीक विपरीत — दूधनाथ सिंह! हिन्दी में भूखी पीढ़ी के रचनाकारों की नकारात्मक स्वतंत्रता के शायद सबसे प्रमुख प्रतिनिधि। नकारात्मक स्वतंत्रता से तात्पर्य उस मानसिकता से है जब व्यक्ति सामाजिक स्वीकृति पाने की सारी आकांक्षाओं को तज कर झुंझलाहट से भरे विक्षिप्तजनों की तरह का आचरण किया करता है। ममता जी लिखती है :

“दूधनाथ सिंह उतने (नरेश मेहता जितने) खुश किस्मत नहीं थे। उनका जीवन-संघर्ष कठोर था। कमजोर काया, पत्नी निर्मल की अंशकालिक नौकरी और स्वयं की बेरोजगारी। …देर से मिली सफलताओं ने दूधनाथ सिंह के अन्दर एक हिंस्र मगर चुप्पे प्रतिशोधी को जन्म दिया, अन्दर से खिन्नमना, खीझा हुआ, संतप्त व्यक्ति। दूसरों की सफलताओं के बरअक्स उसे अपनी निष्फलताएँ याद हो आती। धीरे-धीरे उसके लेखन में भी ये लक्षण दिखने लगे। उसकी कहानी ‘नमो अन्धकारं!’, ‘रीछ’ और संस्मरण ‘लौट आ ओ धार’ इसके सजीव उदाहरण है।…पारिवरिक परेशानियों और आर्थिक मजबूरियों ने दूधनाथ सिंह के अंदर स्थायी असुरक्षा का भाव जमा दिया था। समय पर सफलता न मिलने का दबाव दारुण होता है इसीलिए यार-दोस्तों की महफिल में सारे हँसी-ठट्ठे के बीच दूधनाथ सिंह यकायक खीझे हुए, उखड़े हुए नजर आते; वे अपने सिवाय अन्य किसी की मस्ती या कामयाबी बरदाश्त न कर पाते। …दूधनाथ सिंह खुद खूबसूरत थे लेकिन उन्हें पंत जी की खूबसूरती से शिकायत थी। दूधनाथ को प्यार करने वाले बहुत लोग थे लेकिन उन्हें इस बात पर एतारज है कि ज्ञान को इलाहाबाद में इतना प्यार क्यों मिला। इस खुन्नस को वे पंत जी के कवि-कर्म और ज्ञानरंजन की कहानियों तक खींच कर ले जाते हैं।”

ऐसे ही आते हैं भैरव प्रसाद गुप्त पर। ममता जी के शब्दों में “भैरव प्रसाद गुप्त के व्यक्तित्व में ऐसे (नरेश मेहता की तरह के मत्स्यगंधी) कोमल कोने-अँतरे नहीं थे…उनका संघर्ष विकट था। वे मित्र प्रकाशन में काम करते थे जो एक वक्त इलाहाबाद के साहित्यकारों का सबसे बड़ा पोषण और शोषण-केंद्र था। …भैरव जी ने पता नहीं कब यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि प्रगतिशील रचनाकार होने का अर्थ है बाकी सबको पतनशील समझो। वे भरी सभा में किसी युवा रचनाकार को झाड़ पिला देते, “आप क्या समझते हैं अपने आपको? क्या जानते हैं आप। बैठ जाइये। मैं कहता हूँ बैठ जाइए।”…भैरव जी का कहना था लक्ष्मीकांत वर्मा सी.आई.ए. के एजेन्ट हैं जबकि लक्ष्मीकांत जी अपने पान-तम्बाकू के लिए सत्यप्रकाश मिश्र की संगत करते। …हिन्दुस्तानी अकादमी की एक गोष्ठी में मार्कण्डेय काटजू अध्यक्षता कर रहे थे।…अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा, “वैसे देखा जाए तो प्रेमचन्द इतने बड़े कथाकार नहीं थे कि…” भैरव जी हॉल में चिंघाड़े “आप प्रेमचन्द के बारे में क्या जानते हो, क्या समझते हो। किसने आपको जज बना दिया। भागो यहाँ से।” भैरव जी उन्हें मंच से धकेलने के लिए लपके तो मार्कण्डेय काटजू तपाक से कूद कर मंच से उतरे और नंगे पैरों बाहर भागे। उनका अर्दली उनके जूते हाथ में उठा कर पीछे-पीछे दौड़ा।”

भैरव-मार्कण्डेय-शेखर जोशी की तिकड़ी ! इसके बारे में ममता जी लिखती हैं कि “जब हम इलाहाबाद पहुँचे तब लोगों की जुबान पर (इसी) त्रयी का नाम था। …भैरव जी बवंडर थे तो मार्कण्डेय मंद समीर और शेखर जोशी पहाड़ी झर्ना। अमरकान्त इनके साथ बने रहते लेकिन शिवलिंग की तरह तटस्थ और तरंगहीन।…मार्कण्डेय जी में कटुता का कोई ऐसा कोष नहीं था कि वे हर किसी से भिड़ें। …उनका प्रिय शगल तो यही था कि वे घर पर अपने तख्त-ए-ताऊस पर विराजमान रहें, उनके आगे हिन्दी का दरबार लगा रहे, किस्से बयां हों, लतीफे पैदा हों, साहित्यिक शरारतों के नक्शे खींचे जाएँ, किसी न किसी पर कयामत बरपा हो। कभी-कभी महफिल बर्खास्त होते तक मार्कण्डेय जी बख्श भी देते गुनहगार को, “जाने दो यार, मरे हुए को क्या मारना!”

हिन्दी के लेखकों के ऐसे कई किस्सों के अलावा इस किताब में उर्दू की भी शम्सुर्रहमान फारूकी जैसी कई नामचीन हस्तियों का जिक्र आता है, रानीमंडी के इलाके का खास ब्यौरा मिलता है। इसमें किन्हीं प्रसून जी के प्रेम निवेदन से जुड़ा दांपत्य जीवन में सामान्य प्रकार का एक मामूली निजी प्रसंग भी हैं। प्रसून जी को भी एक लेखक ही बताया गया है, पर यह प्रसंग इस कहानी को लेखकों की बस्ती से थोड़ा अलग हीकरता है।

ममता जी ने इस किताब में रुचि भल्ला की एक कविता का जिक्र किया है जिसमें वे कहती हैं — “जो नाम लेती हूँ इलाहाबाद / पत्थर का वह शहर / एक शख्स हो आता है। / शहर नहीं रह जाता फिर / धड़कने लगता है उसका सीना”

इलाहाबाद, एक शख्स! वास्तविक जीवन में हर शख्स न जाने कितने नकाब लगाए रहता है। यदि हम अपने नकाब से, अर्थात् अपनी अन्य के सामने प्रकट सूरत से वाकिफ नहीं हैं, तो हमेशा यह आशंका सताती रहेगी की सामने वाला आपको किसी सूरत में देख रहा है! हमारे सामने सवाल है कि ममता जी के इलाहाबाद की शख्सियत से हम उसके सत्य को कहाँ और कैसे पकड़े?

सन् 1970 में कालिया दंपति मुंबई से उखड़ कर इलाहाबाद में बसे थे। इलाहाबाद की उनकी स्मृतियों में हमें मुंबई की कोई छाया दूर-दूर तक भी कहीं नहीं दिखाई दी। मुंबई से आकर इलाहाबाद में बसने के बाद ही रवीन्द्र कालिया ‘खुदा सही सलामत’ लिख पाए जिस उपन्यास के संदेश को एक वाक्य में समेटते हुए अमरकांत ने कहा था — ‘न दैन्यं न पलायनम्’।

“सामान्यता का स्वाभिमान, स्वाधीनता की पहचान और साहित्य का सम्मान। …दिल्ली की तरह यहाँ कोई किसी का रास्ता नहीं काटता। अपना महल खड़ा करने को किसी की झोंपड़ी नहीं ढहाता। हमारे इलाहाबाद में अतिक्रमण की दुर्घटना कम से कम होती है।”

लेखकों की बस्ती वाला यह इलाहाबाद कालिया दंपति के लिए एक ऐसे पनाहगार की तरह था जिसकी गोद में बैठ जाने के बाद मुंबई, दिल्ली, कोलकाता की जद्दोजहद का स्मरण भी नहीं आता है। यह महानगरों से अलग बाकी शहरों का, टायर टू, टायर थ्री सिटी का सत्य है, जहाँ घड़ी से बंधे जीवन के प्रति एक सहज इंकार का भाव होता है। यही इस पुस्तक में इस शहर की शख्सियत से प्रेम केलिए जरूरी उसके आकर्षण से मुठभेड़ का वहपहला बिंदु है जहाँ से लेखकों की किसी भी बस्ती के पूरे जगत का निर्माण संभव हो सकता है। इलाहाबाद का सत्य यहीं दिखाई देता है।

इस कोण से देखने पर ही हमें राज्य की सांस्कृतिक-साहित्यिक राजधानी के रूप में राजस्थान के बीकानेर शहर का अनूठा सत्य भी अलग से दिखाई देने लगता है।

किसी भी पाठ में प्रवेश के वक्त आलोचक विषय के बारे में अपनी खास जानकारियों के साथ उतरता है। पर आलोचना के क्रम में उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि वह अपनी जानकारी में कुछ ऐसा जोड़ेजो कुछ नई बातों को, विशेष प्रवृत्तियों को जाहिर करती हों। जो आपकी मान्यता है, वह तो पहले से ही आपके पास होती है, जरूरत हमेशा उसमें कोई नया अर्थ भरने की होती है। इसी उपक्रम में सत्य से मुठभेड़ के क्षणों की बहुत अहमियत होती है।

इलाहाबाद के लेखकों के संसार के ममता कालिया के आख्यान से हमें उस पर्यावरण का परिचय मिलता है, जो साहित्य और संस्कृति के प्राकृतिक केंद्रों के निर्माण का जरूरी कारक होता है, और जो विषय के सामान्य, यांत्रिक ज्ञान की सीमा के परे हीझलका करता है। ‘जीते जी इलाहाबाद’ हमें इलाहाबाद के उसी परा-सत्य के रूबरू कराता है। कुम्भ के आयोजनों के वक्त त्रिवेणी पर पीपे के पुल का निराला इंतजाम नदी को खतरनाक बना देता है। नदी के अन्दर पन्द्रह से पच्चीस फीट गहरे गड्ढे हो जाते हैं जो मामूली निगाह को पता नहीं चलते। “जिसने भी यमुना का सीना मापा है, वह जानता है कि यमुना का जल बड़ा छलिया है। ऊपर से साँवला-सलोना, मगर अन्दर से घुन्ना। जमुना का तल अतल, अगम, अगाध। जहाँ एक पैर पड़े, जरूरी नहीं कि दूसरा भी वहीं पड़ेगा।” कहना न होगा, कुछ ऐसा ही है, इलाहाबाद का सत्य !