दलित आक्रोश का रचनात्मक उपयोग : काँशीराम

आजाद भारत के असली सितारे: -29

-

मैं कभी शादी नहीं करूँगा, शादी के जंजाल में फँसने के बाद मैं अपने समाज के दबे कुचले लोगों और अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा।

-

मैं घर कभी नहीं जाऊँगा, मैंने घर वालों से अपने सारे रिश्ते समाप्त कर दिए हैं। अब पूरा भारत ही मेरा घर होगा। भारत का दलित शोषित समाज ही मेरा परिवार होगा।

-

मैं अपने लिए कभी कोई संपत्ति नहीं बनाऊँगा। भारत के दबे कुचले लोगों के लिए मैं काम करूँगा। वे ही मेरी संपत्ति होंगे। मेरी संपत्ति भी उनके लिए ही होगी।

-

मैं किसी भी सामाजिक समारोह, जन्मोत्सव, विवाहोत्सव, मृत्यु आदि में सम्मिलित नहीं होऊँगा।

-

मैं आगे कोई नौकरी नहीं करूँगा। मैंने नौकरी छोड़ दी है। मैं कोई भी पारिवारिक दायित्व नहीं निभाऊँगा। अब मैंने पूरे समाज का दायित्व संभाल लिया है।

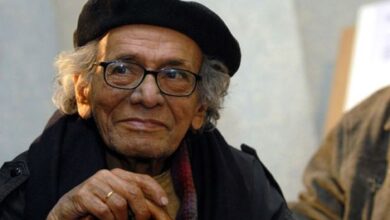

उक्त पाँच सूत्रीय संकल्प काँशीराम (15.3.1934-9.10.2006) के हैं जिसे 1971 में अपनी डी.आर.डी.ओ. की सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद अपनी माँ को लिखे 24 पृष्ठ के पत्र में उन्होंने व्यक्त किया है।

अपने अन्तिम दिनों तक काँशीराम ने अपने उक्त संकल्पों को अक्षरश: निभाया। उनके नाम से न तो एक गज जमीन थी और न तो कोई कमरा। उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था। वे कभी अपने परिवार में नही गये। उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने उनसे कभी कोई लाभ नही उठाया। यहाँ तक कि काँशीराम अपने पिता के अन्तिम संस्कार तक में भी शामिल नहीं हुए।

काँशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोरापुर में एक रैदासी सिख परिवार में हुआ था। यह एक ऐसा समाज है जिन्होंने अपना धर्म छोड़ कर सिख धर्म अपनाया था। काँशीराम के पिता एस. हरि सिंह बहुत कम शिक्षित थे लेकिन उन्होंने अपने सभी बच्चों को ऊँची शिक्षा देने का प्रयास किया। काँशीराम के दो भाई और चार बहने थीं। काँशीराम सभी भाई-बहनों में सबसे बड़े और सबसे अधिक शिक्षित भी थे। उन्होंने बी.एस-सी. तक की पढाई की थी। बी.एस-सी. के बाद 1958 में वे पूना में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) में सहायक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हो गये।

ऑफिस में काम करते हुए उन्होंने बार- बार जातिगत आधार पर भेद- भाव महसूस किया। 1965 में डॉ. अम्बेडकर के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश रद्द किए जाने का उन्होंने अपने साथियों के साथ विरोध किया। इसी बीच उन्होंने अम्बेडकर की पुस्तक ‘एनीहिलेशन ऑफ कास्ट’ पढ़ी और उससे बहुत प्रभावित हुए। कहा जाता है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उन्हें अगले दो दिन तक नींद नहीं आई। वे जातिगत भेद-भाव को ख़त्म करने के लिए काम करने लगे।

प्रारंभ में काँशीराम ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ से जुड़े किन्तु जल्दी ही उनका इस पार्टी से मोह-भंग हो गया। सामाजिक काम करने के उद्देश्य से उन्होंने 1971 में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और अपने एक सहकर्मी के साथ मिलकर अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संस्था की स्थापना की। यद्यपि इस संस्था का गठन पीड़ित समाज के कर्मचारियों का शोषण रोकने और असरदार समाधान के लिए किया गया था, लेकिन इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था लोगों को शिक्षित और जाति-प्रथा के बारे में जागृत करना। धीरे-धीरे इस संस्था से अधिक से अधिक लोग जुड़ते गये और इसका विस्तार होने लगा। सन् 1978 में काँशीराम ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर ‘बामसेफ’ (आल इंडिया बैकवार्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉईज फेडरेशन) का गठन किया। बामसेफ के माध्यम से वे सरकारी नौकरी करने वाले दलित शोषित समाज के लोगों से एक निश्चित आर्थिक सहयोग लेकर समाज के हितों के लिए संघर्ष करते रहे।

इस संस्था का आदर्श वाक्य था- “शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो।“ इस संस्था ने अम्बेडकर के विचार और उनकी मान्यताओं को लोगों तक पहुँचाने का बुनियादी कार्य किया। बामसेफ का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों को अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राजी करना और उन्हें संगठित करना था। काँशीराम के नेतृत्व में इस संगठन ने तेजी से सफलता प्राप्त की और शहरी क्षेत्र तथा छोटे शहरों में रहने वाले मध्यवर्गीय दलित व पिछड़े लोगों को वैचारिक स्तर पर समृद्ध और संगठित किया।

सन् 1980 में उन्होंने ‘अम्बेडकर मेला’ नाम से पद यात्रा शुरू की। इसमें अम्बेडकर के जीवन और उनके विचारों को चित्रों और कहानी के माध्यम से दर्शाया गया। इसके पश्चात काँशीराम ने अपना प्रसार तन्त्र और भी मजबूत किया और जाति-प्रथा के सम्बन्ध में अम्बेडकर के विचारों का लोगों के बीच सुनियोजित ढंग से प्रचार किया। इस कार्य में भी उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिला। 1981 में काँशीराम ने बामसेफ के समानांतर ‘दलित शोषित समाज संघर्ष समिति’ (जिसे डीएसफोर के नाम से भी जाना जाता है) की स्थापना की। इस समिति की स्थापना दलित कार्यकर्ताओं के बचाव तथा उन्हें संगठित करने के लिए की गयी थी जिन पर जाति-प्रथा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमले होते थे।

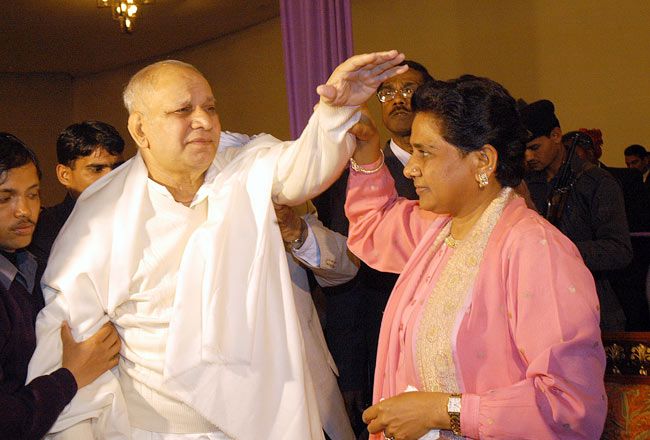

1984 में काँशीराम ने ‘बहुजन समाज पार्टी’ के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया। इसके साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि “सत्ता ही सभी चाभियों की चाभी है। “1986 में उन्होंने यह कहते हुए कि अब वे बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी और संस्था के लिए काम नहीं करेंगे, अपने आपको सामाजिक कार्यकर्ता से एक राजनेता के रूप में परिवर्तित कर लिया। पार्टी की बैठकों और अपने भाषणों के माध्यम से काँशीराम ने कहा कि अगर सरकारें कुछ करने का वादा करती हैं, तो उसे पूरी भी करनी चाहिए अन्यथा यह स्वीकार कर लेनी चाहिए कि उनमें वादे पूरी करने की क्षमता नहीं है। दलितों के उत्थान की छटपटाहट और उनके हाथ में सत्ता होने का सपना देखने वाले काँशीराम ने इसी दौर में मायावती की क्षमता को पहचाना और उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया।

बीएसपी (बहुजन समाज पार्टी) के गठन के बाद काँशीराम ने कहा कि उनकी ‘बहुजन समाज पार्टी’ पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव नजर में आने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। 1988 में उन्होंने भावी प्रधानमन्त्री वी.पी.सिंह के खिलाफ इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ा और प्रभावशाली प्रदर्शन किया, लेकिन 70,000 वोटों से हार गये। वे 1989 में पूर्वी दिल्ली (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) से लोक सभा चुनाव लड़े और चौथे स्थान पर रहे। इसके बाद 1991 में, काँशीराम ने मुलायम सिंह के साथ गठबन्धन किया और इटावा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस चुनाव में, काँशीराम ने अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंद्वी को 20,000 मतों से हराया और पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया। 1991 में इटावा से उपचुनाव जीतने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी राजनीति में नया समीकरण आरम्भ हो गया है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली की गद्दी तक पहुँचने के इरादे से मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबन्धन किया।

बाद में काँशीराम ने 1996 में होशियारपुर से 11वीं लोकसभा का चुनाव जीता और दूसरी बार लोकसभा पहुँचे। अपने ख़राब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने 2001 में सार्वजनिक रूप से मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर किया।

सन 2002 में डॉ. अम्बेडकर के धर्म-परिवर्तन की 50 वीं वर्षगाँठ के मौके पर यानी, 14 अक्टूबर 2006 को काँशीराम ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने की अपनी इच्छा जाहिर की। काँशीराम की इच्छा थी कि उनके साथ उनके 5 करोड़ समर्थक भी इसी समय धर्म-परिवर्तन करें। उनकी धर्म-परिवर्तन की इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह था कि उनके समर्थकों में केवल दलित ही शामिल नहीं थे बल्कि विभिन्न जातियों के लोग भी शामिल थे, जो भारत में बौद्ध धर्म के समर्थन को व्यापक रूप से बढ़ा सकते थे। हालाँकि, 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया और उनकी बौद्ध धर्म ग्रहण करने की अभिलाषा अधूरी रह गयी।

मायावती का कहना है कि उन्होंने और काँशीराम ने तय किया था कि वे बौद्ध धर्म तभी ग्रहण करेंगे जब केंद्र में उनकी ‘पूर्ण बहुमत’ की सरकार बनेगी। वे ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि तभी वे धर्म बदलकर देश में धार्मिक बदलाव ला सकते थे। क्योंकि तब उनके हाथ में सत्ता होती और उनके साथ करोड़ों लोग एक साथ धर्म बदलते। मायावती का कहना था कि यदि वे सत्ता पर कब्ज़ा किये बिना ही धर्म बदलेंगे तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा और केवल ‘उन दोनों’ का ही धर्म बदलेगा। इससे समाज में किसी तरह की धार्मिक क्रांति की लहर नहीं उठेगी।

काँशीराम को मधुमेह और उच्च रक्तचाप की बीमारी थी। 1994 में उन्हें दिल का दौरा भी पड़ चुका था। 2003 में उन्हें एक और दौरा पड़ा। 2004 के बाद खराब सेहत के चलते उन्होंने सार्वजनिक जीवन से सन्यास ले लिया। 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गयी। काँशीराम की अन्तिम इच्छा के अनुसार उनका अन्तिम संस्कार बौद्ध रीति-रिवाज से किया गया।

काँशीराम ने समाज के दलित और पिछड़े वर्ग के लिए एक ऐसी जमीन तैयार की, जहाँ पर वे अपनी बात कह सकें और अपने हक के लिए लड़ सकें। काँशीराम की जीवनी लिख चुके बद्री नारायण कहते हैं, “काँशीराम की विचारधारा अम्बेडकर की विचारधारा का ही एक नया संस्करण है। “निश्चित रूप से अम्बेडकर की तरह काँशीराम ने हिन्दी क्षेत्र की सियासी व्यवस्था को भली-भांति समझा था और उसमें बदलाव का रास्ता निकाला था।

काँशीराम ने पार्टी और दलितों के हित के लिए समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी व काँग्रेस, सभी का साथ दिया और सहयोगी बने। सत्ता के लिए किसी से भी हाथ मिलाने में उन्हें संकोच नहीं हुआ। उनके अनुसार राजनीति में आगे बढ़ने के लिए यह सब जायज है। काँशीराम ने 1995 में समाजवादी पार्टी को झटका देकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया और अटलबिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार जब केन्द्र में गिर रही थी तब सरकार के खिलाफ मतदान किया। काँशीराम का सिद्धाँत था कि बहुजन की सेवा करने के लिय़े हर हाल में सत्ता के साथ या सत्ता के करीब रहना होगा। वे मुख्यमन्त्री बनवाते रहे और राजनीतिक दलों को समर्थन देते रहे। किन्तु काँशीराम ने खुद पद पाने की कभी महात्वाकाँक्षा प्रदर्शित नहीं की।

काँशीराम दूसरे नेताओं की तरह सफेद खादी के कपड़े नहीं पहनते थे। संघर्ष के दिनों में बाजार से खरीदे पैंट-शर्ट और बाद में सफारी सूट उनका पहनावा बना। दूसरे नेताओं से उनका यह फर्क सिर्फ कपड़ों तक नहीं था। काँशीराम के जीवन का हर पहलू दूसरे बड़े राजनेताओं से अलग था।

जाति के भेदभाव में गले तक डूबे समाज के दूसरे नेता जहाँ जाति-उन्मूलन की बात करते रहे, काँशीराम ने खुलकर जाति की बात की और वह भी बड़े तल्ख तेवर के साथ। उन्होंने सबसे ज्यादा चोट करने वाले नारे दिए, ‘तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार’ या ‘ठाकुर बाभन बनिया चोर, बाकी सब हैं डीएसफोर’ उनके द्वारा चलाए गये बहुप्रचलित नारे थे।

1995 में मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमन्त्री बनाने मे काँशीराम कामयाब हो गये। हालाँकि मायावती जिस तेजी से उ.प्र. में आईं, उसी तेजी से वे सिर्फ एक जाति की नेता बनकर रह गयीं। दलित आन्दोलन देखते ही देखते सोशल इंजीनियरिंग बनकर रह गया। इस त्यागी और विरागी महापुरुष की विरासत को आगे ले जाने का संकल्प लेने वाली दलितों की नेता मायावती नोटों की माला और सोने का मुकुट पहनकर सार्वजनिक प्रदर्शन करने लगीँ। सत्ता में आने के दस सालों के भीतर ही बीएसपी का आन्दोलन “ब्राह्मण शंख बजाएगा” और “हाथी नहीं गणेश है” जैसे नारों की भेंट चढ़ गया। बहुजन समाज पार्टी के जनाधार पर इसका विपरीत असर पड़ा। एक समय पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे समूचे हिन्दी पट्टी में तेजी से फैली इस पार्टी की गति दो दशक के अंदर ही सिमटती चली गयी। यह काँशीराम का दुर्भाग्य है कि उनकी विरासत को सिर्फ मायावती तक समेट कर देखा जाने लगा अथवा उनकी वारिस मायावती जैसी महिला बनीं।

किन्तु काँशीराम के योगदान को सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सफलता और विफलता से नहीं आँका जा सकता। बीएसपी काँशीराम के द्वारा किए गये बड़े बदलाव का एक हिस्सा भर है। उनका योगदान बहुत बड़ा है। उनका योगदान सबाल्टर्न इतिहास के जरिए दलितों में विद्रोह की चेतना जगाना है। काँशीराम ने ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, झलकारी बाई और ऊदा देवी जैसे प्रतीकों को दलित चेतना का प्रतीक बनाया। काँशीराम ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर जो युग्म बनाया वह भारतीय राजनीति के लिए एक नवीन प्रयोग था।

विवेक कुमार कहते हैं, “उन्होंने दूसरे वंचित समाज को बताया कि आपका वोट प्रतिशत 85 फ़ीसदी है और 15 फ़ीसदी वाले राज कर रहे हैं। तो यह एक नवीन प्रयोग था। नवीन नारे थे। और लोगों को आन्दोलित करने की एक नवीन प्रक्रिया थी। एक कैडर था। “वे कहते हैं कि, “आरएसएस और लेफ्ट पार्टी की तरह उन्होंने बहुजन, दलित आन्दोलन में कैडर परम्परा की शुरुआत की।“

आज कुछ दलित हिंसा की राजनीति में भी शामिल होते दिखाई देते हैं। किन्तु काँशीराम हमेशा अतिवाद का विरोध करते रहे। उन्होंने कभी भी उग्रवाद को पनपने नहीं दिया। वे दलितों को हिंसा के रास्ते पर जाने से हमेशा रोकते रहे। निश्चित रूप से डॉक्टर अम्बेडकर के निधन के बाद दलित आन्दोलनों में पैदा हुए शून्य को मिटाकर बहुजन आन्दोलन को आगे बढ़ाने में काँशीराम की केन्द्रीय भूमिका है।

काँशीराम पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शोषित समाज की निष्क्रिय पड़ी राजनीतिक चेतना को जगाया था। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से शोषित समाज के विकास के लिए बंद दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन इस विकास रूपी दरवाजे के पार पहुँचाने का कार्य काँशीराम ने किया।

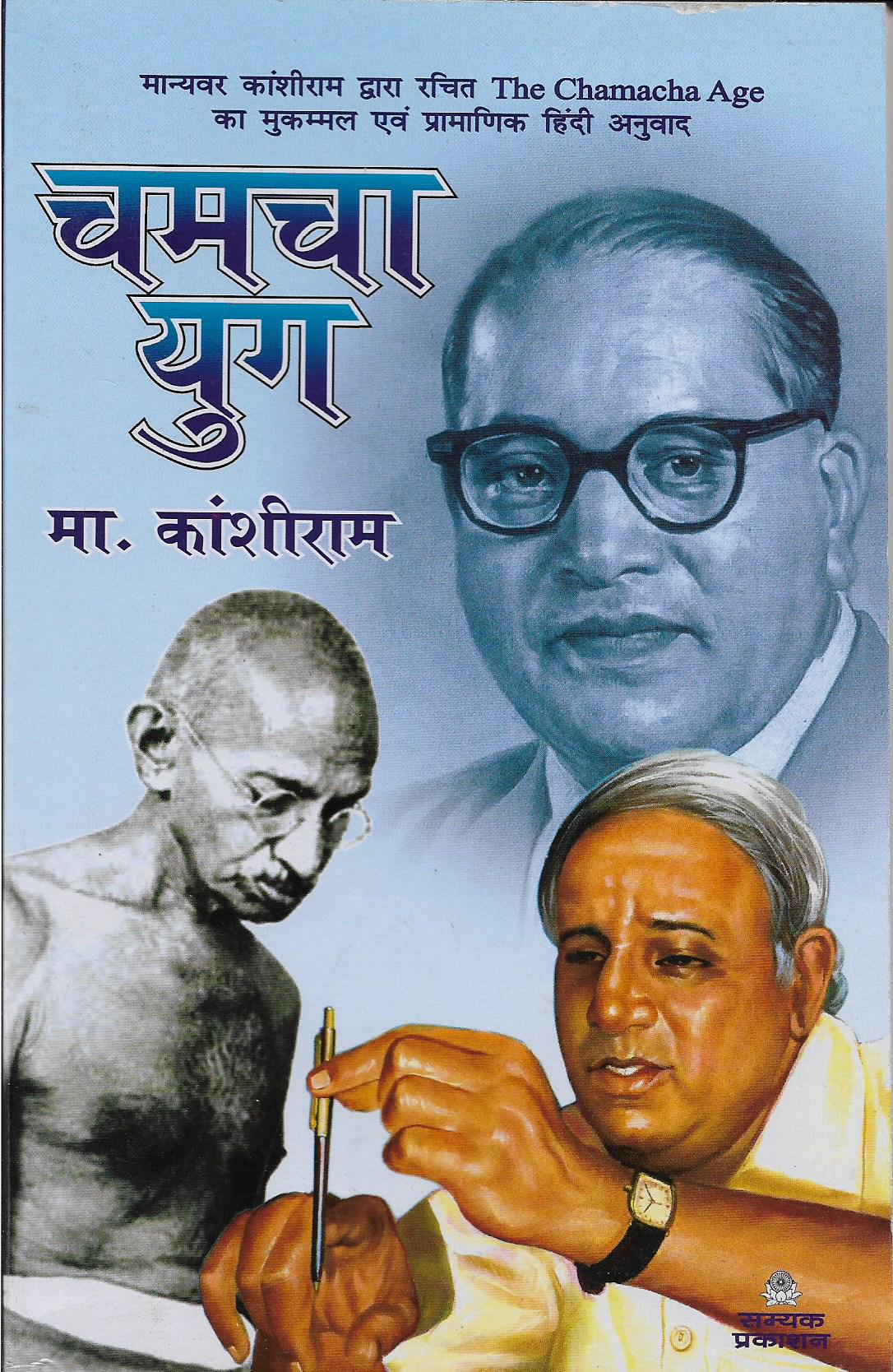

सन 1982 में काँशीराम ने “चमचा युग” (The Era of the Stooges) नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने कुछ दलित नेताओं के लिए चमचा (stooge) शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि ये दलित लीडर केवल अपने निजी फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और काँग्रेस जैसे दलों के साथ मिलकर राजनीति करते हैं। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य दलित शोषित समाज को और उसके कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को दलित शोषित समाज में व्यापक स्तर पर विद्यमान पिट्ठू तत्वों के बारे में शिक्षित, जागृत और सावधान करना था। पुस्तक के प्रारंभ में चमचा/पिटठू की परिभाषा देते हुए काँशीराम कहते है,

“चमचा एक देशी शब्द है जो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो अपने आप क्रियाशील नहीं हो पाता है बल्कि उसे सक्रिय करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। वह अन्य व्यक्ति चमचे को सदैव अपने व्यक्तिगत उपयोग और हित में अथवा अपनी जाति की भलाई में इस्तेमाल करता है जो स्वयं चमचे की जाति के लिए हमेशा नुकसानदेह होता है।” (चमचा युग, पृष्ठ-80)

सवर्णों को चमचे की जरूरत क्यों पड़ती है, इस पर काँशीराम लिखते हैं, “कोई औजार, दलाल, पिछलग्गू अथवा चमचा इसलिए बनाया जाता है ताकि उससे सच्चे और वास्तविक संघर्षकर्ता का विरोध कराया जा सके। चमचों की माँग तभी होती है जब सामने सच्चा और वास्तविक संघर्षकर्ता मौजूद हो। जब किसी लड़ने वाले की ओर से किसी प्रकार की कोई लड़ाई न हो, संघर्ष न हो और कोई खतरा न हो तो चमचों की माँग भी नहीं रहती।”

संयुक्त निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की तुलना में पूना पैक्ट के माध्यम से दोगुनी सीटें दलितों को दी गयीं। काँशीराम के मुताबिक महात्मा गाँधी संयुक्त निर्वाचन मंडल के एक सच्चे और वास्तविक प्रतिनिधि के बदले में दो चमचे देने के लिए सहमत हो गये और इस तरह से 24 सितम्बर 1932 के पूना पैक्ट के माध्यम से चमचा युग की शुरुआत हुई।

काँशीराम ने ‘चमचा युग’ के दुष्परिणामों से लोगों को आगाह किया है। काँशीराम ने साफ कहा है कि चमचों के माध्यम से समाज के वंचित तबके के स्वतन्त्र आन्दोलनों को कुचलने की कवायद की जाती है, जिससे कि उनके हकों की लड़ाई न लड़ी जा सके।

यह भी पढ़ें – संविधान के अप्रतिम शिल्पी : बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर

काँशीराम ने समय समय पर जिन पत्रिकाओं का संपादन किया उनमें ‘अनटचेबल इंडिया’ (अंग्रेजी), ‘बामसेफ बुलेटिन’ (अंग्रेजी), ‘आप्रेस्ड इंडियन’ (अंग्रेजी), ‘बहुजन संगठनक’ (हिन्दी), ‘बहुजन नायक’ (मराठी एवं बांग्ला), ‘श्रमिक साहित्य’, ‘शोषित साहित्य’, ‘दलित आर्थिक उत्थान’, ‘इकोनॉमिक अपसर्ज’ (अंग्रेजी), ‘बहुजन टाइम्स’ दैनिक, ‘बहुजन एकता’ आदि प्रमुख हैं।

उनकी एक पुस्तक ‘बर्थ ऑफ़ बामसेफ’ शीर्षक से भी प्रकाशित है। उनकी जीवनी, ‘काँशीराम: दलितों के नेता’, बद्री नारायण तिवारी द्वारा लिखी गयी है। काँशीराम के भाषणों को एक किताब के रूप में अनुज कुमार द्वारा संकलित किया गया है, इसका नाम है; “बहुजन नायक काँशीराम के अविस्मरणीय भाषण”। इसके अलावा ‘राइटिंग एंड स्पीचेज ऑफ काँशीराम’ को एस. एस. गौतम ने संकलित किया है, जिसे सिद्धार्थ बुक्स ने प्रकाशित किया है तथा काँशीराम द्वारा लिखे गये सम्पादकीय को भी बहुजन समाज पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है।

काँशीराम के सम्मान में कुछ पुरस्कार भी दिये जाते हैं। इन पुरस्कारों में काँशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद पुरस्कार (10 लाख), काँशीराम कला-रत्न पुरस्कार (5 लाख) और काँशीराम भाषा-रत्न सम्मान (2.5 लाख) शामिल हैं।

जन्मदिन के अवसर पर हम काँशीराम के द्वारा दलितों के उत्थान के लिए किये गये असाधारण कार्यों का स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।