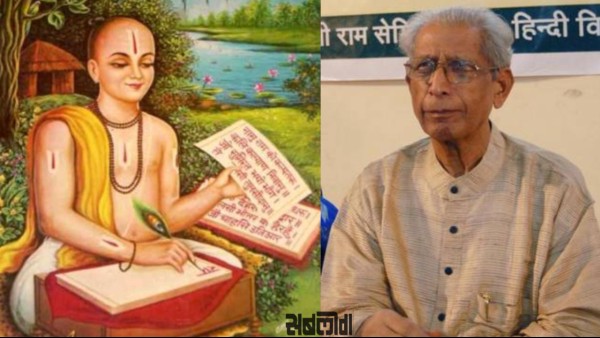

आज तुलसीदास का भी जन्म दिन है और नामवर जी का

आज तुलसीदास का भी जन्म दिन है और नामवर जी का भी। नामवर जी ने अपनी जिन्दगी का पहला लेख तुलसीदास पर लिखा था और अपने जीवन का समापन भी तुलसीदास पर ही किताब लिखकर करने की इच्छा रखते थे। यह भी एक विचित्र विडम्बना है कि अपने इतने प्रिय कवि पर अपने द्वारा स्थापित विभाग में ही तुलसीदास पर एक भी व्याख्यान नहीं दे सके। यह महज संयोग था या किसी रणनीति का हिस्सा यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन, इतना जरूर महसूस करता हूँ कि जेएनयू में हमने भक्ति का आन्दोलन तो समझ लिया था, कविता समझने की ललक बनी रही। भक्ति काव्य हमने कबीर और तुलसी के जरिए नहीं, हरवंश मुखिया और इरफ़ान हबीब के जरिए समझा था।

ऐसा भाव बोध बना था कि उन पुराने कवियों की कविता में कुछ खास नहीं है। खास अंग्रेजी में इतिहास लिखने वालों के पास है। तब हमें यह भी नहीं पता था कि जिस मार्क्सवाद के नाम पर हम अपने मध्यकालीन काव्य को सामन्ती मान कर पिछड़े भाव बोध का प्रतीक मान चुके हैं वही, मार्क्स और लेनिन परम्परा के प्रति कितनी ऊँची राय रखते थे। लेनिन ने तोलस्तोय के साहित्य को रूस के हर झोपड़े तक पहुँचाने का जो सपना पाला था उसमें उनकी यही सोच थी कि जिस सामन्ती समाज से सर्वहारा को लड़ना है, उसे सबसे ज्यादा तोलस्तोय ने समझा है और उन्हें पढ़े बगैर उनसे लड़ना कैसे मुमकिन होगा? भारत में मार्क्स और लेनिन की राह पर चलने का दावा करनेवाले लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए।

उनके लिए परम्परा वह बोझ थी जिसे वे जल्दी से जल्दी माथे से पटक कर दौड़ लगाना चाहते थे। इसी दौड़ में उन्हें न तो भारत की जाति व्यवस्था की विडम्बना समझ में आई, न ही गाँधी समझ में आए। वही गाँधी जिन पर लेनिन को अपार भरोसा था और यह स्वीकार करते थे कि भारतीय परिस्थितियों में साम्राज्यवाद का विरोध गाँधी के रास्ते पर ही सम्भव था। गाँधी परम्परा वादी थे। तुलसी के रामराज्य, कबीर के चरखे और मीरा के सत्याग्रह को मानने वाले। जो लोग हिन्दी साहित्य के इतिहास को अस्सी वर्षों तक सीमित करना चाहते थे उन्हें ये बातें कैसे हजम हो पातीं?

आज रामभद्राचार्य जी के व्याख्यान को लेकर सरगर्मी दिखी। उन्हें मैंने बचपन से सुना है। हर साल वे बक्सर के सीताराम महोत्सव में आते थे। श्रीमन्नारायण जी जैसे संतों की वजह से बक्सर का यह महोत्सव एक राष्ट्रीय महत्व का लोक महोत्सव बन चुका था। मोरारी बापू जैसे लोग भी अब तक श्रीमन्ननारायान जी जैसे संत के प्रति अपनी श्रृद्धा की वजह से उनके दिवंगत होने के बावजूद हर साल बक्सर आते हैं। प्रवचन की अपनी सीमा है। वैसे ही, जैसे अकादमिक जगत की।

जो लोग रामलीला और मेले की ताकत से परिचित नहीं हैं उन्हें प्रवचन की ताकत का अहसास नहीं होगा। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से भक्ति काव्य लोक तक पहुंचता है। विश्वविद्यालय की वजह से तुलसी, तुलसी नहीं हैं न ही कबीर, कबीर। कबीर मठों ने कबीर की कविता को जनता के बीच लेे जाने का जो कार्य किया है उसे भी ध्यान में रखना होगा। गुरु नानक जैसे संत की कविता गुरुद्वारों की वजह से जीवित है न कि किसी विश्ववि्यालय की वजह से। बुद्ध भी मठों की वजह से ही जीवित रहे।

यह भी न भूलें कि तक्षशिला और नालंदा विशेष धार्मिक मान्यताओं पर आधारित विश्वविद्यालय ही थे। ज्ञान की दुनिया में धर्म को अछूत मानने वाले लोगों को यूरोप के विश्वविद्यालयों का इतिहास भी जानना चाहिए। भाषा और साहित्य संस्कृति के विकास और विस्तार में कई घटक उपयोगी होते हैं। धर्म भी एक महत्वपूर्ण घटक है। धर्म सिर्फ़ तोड़ने का ही नहीं बल्कि जोड़ने का भी काम करता है। आप लोकप्रिय हिन्दी फिल्मों को देखें।

गैर हिन्दी भाषी राज्यों में फिल्मी गानों की वजह से हिन्दी लोकप्रिय हुई है। अब आप पढ़े लिखे हैं तो भले ही मजाक उड़ाएं, प्रवचन और फिल्मों से हिन्दी का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि अप्रत्याशित लाभ हुआ है।

जितना मैं जान पाया हूँ, रामभद्राचार्य जी जैसे जन्म से अंधे व्यक्ति में सूरदास और तुलसीदास का समन्वय देखा जा सकता है। उनके ज्ञान पर भरोसा किया जा सकता है। उनके पास अन्तर्विरोध हो सकते हैं, लेकिन अन्तर्विरोध कहाँ नहीं हैं? जिन चीजों का विरोध करना है, बेशक होना चाहिए। लेकिन लोक वृत्त में साहित्य के प्रचारकों को विश्विद्यालय में रोकने का कोई औचित्य मेरी नजर में नहीं है। नामवर जी ने एक बार बताया था कि हिन्दी का अध्यापक बुनियादी रूप से प्रचारक ही होता है। भला एक प्रचारक या भावी प्रचारक को दूसरे प्रचारक से इतना संकट क्यों? मुझे इस बात का भय है कि इस तर्क के आधार पर आज बुद्ध, कबीर, नानक और तुलसी को भी सेक्युलर विश्विद्यालय में शायद ही इंट्री मिल पाती!

.