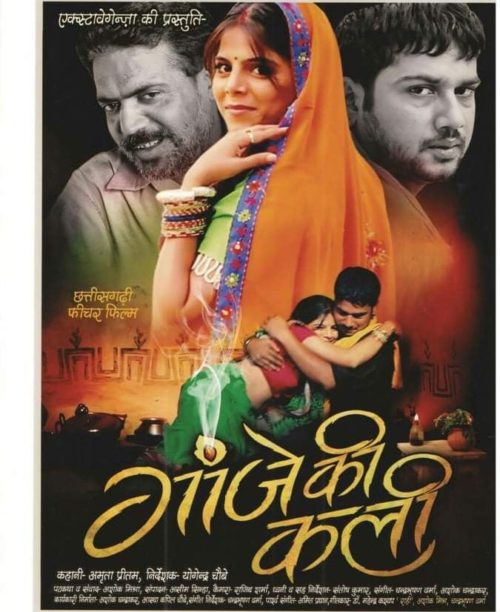

‘गांजे की कली

-

सिनेमा

‘गांजे की कली’ : पन्नों से लेकर पर्दे तक का सफर

प्रतिभा राणा हाल ही में अमृता प्रीतम की कहानी ‘गांजे की कली’ पर आधारित फिल्म ‘गांजे की कली’ देखी। इस फिल्म के निर्देशक डॉ. योगेंद्र चौबे हैं, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक हैं और वर्तमान में इंदिरा…

Read More »